周利

[摘 要] 中国博士后制度国际化发展35年来,建成了大批博士后国际交流平台,促进了博士后国际化人才发展以及产出了一批国际公认的科研和技术成果。虽然中国博士后制度建立之初就非常重视国际化发展,但由于创建时间不长、规模发展大以及受到语言的影响,仍存在外籍博士后人数占招收总数比例低、留学博士回国做博士后人数比例偏低和博士后国际论文人均发表量低等不足。在未来的发展中,笔者建议重视非中央政府的博士后合作项目,实施按国别分配名额原则,积极动员留学博士回国做博士后以及利用门户网站、跨国人才服务公司和跨国人才流动中介公司加强博士后招生宣传与服务,以期有针对性地提升我国博士后国际化水平。

[关键词]博士后制度;国际化;发展成就;未来展望

[中图分类号] G644.8 [文獻标识码] A [文章编号] 2095-3437(2020)12-0029-04

2020年,是我国博士后制度国际化发展第35年,是认真践行人才强国和创新驱动发展战略的攻坚之年,也是全面实现博士后事业发展“十三五”规划的收官之年。值此特殊时刻,有必要从中国博士后制度国际化发展35年以来取得的成就入手,进一步探寻提高中国博士后制度国际化水平的突破口,以期引起各界对加快博士后制度国际化进程的重视。

一、博士后制度国际化研究现状

博士后制度国际化是博士后制度成熟和富有影响力的重要标志。博士后制度国际化与教育国际化的含义相似,有“内容说”和“过程说”两种概念界定。前者强调国际化的内容,如“学生和教师的国际流动、过程国际化、海外校区、高等教育机构合作协定及体系、互认协定、跨国的大学体系等”(Drink Van Damme,2001)。后者强调国际化是一个过程,如“第二次世界大战后出现的国际相互交流、研讨、协作,以解决教育上共同问题的一种发展趋势”(顾明远,1988)。国际化是多种多样的具体活动的发展趋势,包括教育思想、模式内容和课程、教材、教师、学生等国际交流的趋势,以及“将国际的、跨文化的、全球的观念融合到本国高等教育教学、科研和社会服务诸功能中的过程”(邴正,1997;胡弼成,2000)。国际化是将“国际维度”体现到高等学校的教学、研究和服务等诸项功能的过程(Jane Knight,2007)。“内容说”和“过程说”从不同侧面表达国际化,“内容说”是国际化的载体,便于研究者判断某一时期国际化水平高低,分析某一时期不同内容国际化水平;“过程说”强调国际化是一个发展过程,便于研究者认识到国际化永远都在路上,强调国际化发展的纵向和横向的比较。两种观点都具有其合理性,对研究国际化提供了不同视角。

21世纪初,集中关注博士后国际化发展的研究相继发表,代表性论文有《冲破博士后发展的瓶颈 建立与国际接轨的博士后模式》(杨星科等,2003)、《全球化背景下的中国博士后发展模式研究》(潘晨光等,2005)、《高校博士后的国际化培养研究》(张洪娟,2010)、《博士后培养国际化:现状、目标与举措》(曾明彬,2013)、《博士后培养国际化的现实困境及路径选择》(李佩弦,2017)、《提高中国博士后国际化水平的思考》(姚云,2013)、《师资博士后国际化中的障碍因素与支持机制分析》(蒋英等,2015)、《基于中美比较视阈下提高中国博士后国际化水平路径探究》(黄英婉,2017)、《博士后国际化培养政策的历程、特点与展望》(景珊珊,2019)。

二、中国博士后制度国际化发展成就

(一)建成了博士后国际交流平台

中国博士后制度创设的初衷在于吸引留学博士回国建设国家,1984年创立时就招收了3位博士后。在中国改革开放之初,为了能够吸引博士做博士后而建设人才流动平台是十分重要的。从1984年开始建在高校和科研院所的站点称为博士后科研流动站。为了在更大范围和更多学科开展国际学术交流和科学研究,1994年我国启动了在企业或事业单位建点,其称为博士后科研工作站。1985年至2018年,共设立博士后流动站3029家,部分学科整合、合并后,现为2994家,涵盖了理、工、农、医等13个学科门类的110个一级学科。1994年至2018年,共批准博士后科研工作站3960家,因部分工作站设站条件发生变化,现为3728家,已覆盖国民经济行业分类中所有20个行业领域[1]。除了军事学学科及其一级学科的博士后科研流动站,其余所有的博士后科研工作站都是一个国际化交流平台,原则上都面向国内外招收博士后,广泛吸收世界优秀博士。

(二)促进了博士后国际化人才发展

就博士后制度而言,博士后高层次国际化人才来源可细化为三类:国外获得博士学位回到中国来做博士后的留学博士后;中国人在中国做博士后期间获得出国做短期交流的派出博士后;外国人来中国做博士后的外籍博士后。

留学博士后方面:1985年博士后制度正式创立,留学生陆续选择回国做博士后。据统计,1985年至2017年,我国累计吸收8015名留学博士回国做博士后,详见表1。

派出博士后方面:为使博士后进行的科学研究不脱离国际前沿,规定“博士后在站期间根据研究项目的需要,经设站单位批准后,可到国外开展合作研究、参加国际学术会议或短期学术交流,短期项目时间一般不超过三个月”[2]。目前,全国博士后管理委员会组织开展的博士后国际交流项目包括“香江学者计划”“中德博士后交流项目”“博士后国际交流计划”“澳门青年学者计划”。2010年至2019年,由全国博管会牵头的上述派出计划实施5至7年来,共惠及3000余名博士后出国进行学术交流、开拓国际视野[3]。

外籍博士后方面:为了全球范围吸收外国人来中国做博士后,1988年,全国博士后管理委员会专门出台《关于当前博士后工作若干问题的通知》(博管发字〔1988〕1号),要求“为了促进国际学术交流,提高我国实行博士后研究制度的地位,并扩大其影响,允许少数条件具备的建站单位在原批准的国家资助名额内招收少量外籍博士后进站做博士后”。 1988年至2017年,我国累计招收了来自全球70多个国家或地区的4349名外籍博士后,见表1。

(三)产出了一批国际公认的科研和技术成果

作为高层次人才的博士后,博士后制度的有关文件对博士后的身份国际化和成果国际化有相应的规定。博士后群体非常注意自己的成果国际化,以SCI、SSCI、EI、A&HCI和ISTP等来源期刊为例,据统计,2016年,我国在站博士后共发表学术论文40247篇,出版学术著作2523部,承担科研项目25300项和获得专利3691件,比上年分别增长159%、127%、340%和23.61%,见表2。

三、中国博士后制度国际化突破口

虽中国博士后制度建立之初就非常注重国际化发展,但由于创建时间不长、规模发展大以及受到语言的影响,国际化程度还有许多方面存在不足,需要有针对性地提高国际化水平。

(一)外籍博士后人数占招收总数比例低

1. 外籍博士后占比偏低

由表1可知,1988年我国外籍博士后占博士后招收总数的1.89%,在其后的30年左右,虽进站人数逐年增加,但它在当年博士后招收总数中的占比仍很低,尤其是1997年,外籍博士后招收人数仅为招收总数的0.18%。直到2010年中国公布《博士后事业发展“十二五”规划》,各层级相继出台了一系列加强博士后国际交流的文件后,外籍博士后招收人数在2012年首次超过了1988年,之后每年其增长幅度都保持在20%左右。据统计,2017年外籍博士后招生数近千,占到当年博士后招收总数的5.09%,创历史新高。

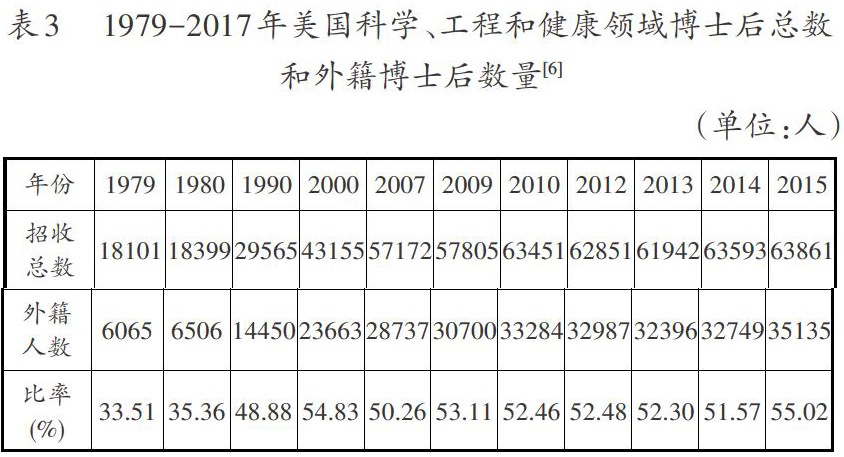

美国同期外籍博士后占比相对较高,见表3。美国自2000年开始,其外籍博士后人数在总人数中的比例就已过半,且其外籍博士后占比从2010年以来仍呈上升趋势。2015年美国外籍博士后人数占招收总数的55%。

2. 来自发达国家的外籍博士后偏少

最近幾年,中国采取了多个项目来吸引外籍博士后,但外籍博士后来源国大都为欠发达国家。以2017年为例,我国招收的916名外籍博士后来自68个国家或地区,见表4。从招生人数来看,印度和巴基斯坦是我国的第一、第二生源国,占当年中国招收外籍博士后总数的55.24%;按发达与欠发达区域来看,欠发达国家和地区的生源占比为85.7%,发达国家生源占比仅为14.3%。对比美国2015年外籍博士后情况来看,前两名来源国分别为德国、英国等发达国家[7]。

(二)留学博士回国做博士后人数偏低

由表5可知,1985年至2017年招收留学博士回国做博士后的人数从1人上升至1388人,表明从海外回国的博士人才总量在快速增加,留学回国做博士后人员规模越来越大,年均增长率近30%。与此同时,就留学回国人数占招收总数的比例来看,在最初的3年里,留学博士回国比例高达50%以上,1995年的占比剧降为9.83%,此后十几年里的占比持续走低,直到2011年才开始呈缓慢上升态势,截至2017年,留学博士回国做博士后人数占招收总数比例仍不足8%。

(三)博士后国际论文人均发表量低

如表2所示,2015年,我国16694名博士后共发表论文15481篇,人均发表量为0.92篇。2016年,我国18244名博士后共发表40247篇学术论文,人均发表量上升为2.21篇。但若仅以其中被SCI、SSCI、EI、A&HCI和ISTP等收录的期刊论文来计算,2015和2016年国际论文人均发表量仅为0.5和0.64篇。而早在2009年美国博士后人均学术论文发表量就已达到3.8至6.4篇[10]。我国博士后国际论文人均发表量和美国博士后还存在巨大差距。

四、中国博士后制度国际化未来展望

目前,中国博士后招生规模仅次于美国,已跃居世界第二[11],未来博士后教育更应该注重质量,其中博士后的国际化发展是必然的路径之一。

(一)重视非中央政府的博士后合作项目

中国博士后的招收与培养皆由中央政府主导,发布系列博士后国(境)外交流项目也主要由全国博士后管理委员会牵头,但博士后人才的招收与培养不单是中央政府之责,更是地方政府与设站单位的分内之事。在中央政府大力推进跨国(地区)合作的同时,各设站单位也应积极推进非中央政府的博士后合作项目。以广东省为例,2019年初广东省人社厅印发《关于做好2020年广东省青年优秀科研人才国际培养计划博士后项目有关工作的通知》,由广东省财政安排专项资金,每年资助100名优秀在站博士后到国(境)外高校、科研机构、企业的优势学科领域,合作开展博士后研究工作,资助金额为每人40万元[12]。博士后国(境)外交流项目在各省政府专项资金的大力支持下,国际交流人数必定会有所增加,这也是助力于国际化水平提升的重要方式。

据统计,全国70.85%的博士后流动站设在“双一流”高校[1]。这类“双一流”高校已具备进行国际交流的土壤条件,具体表现在它们已与许多国际机构建立了或长或短的国际师生交流机制。鉴于此,博士后国际交流只需要在已有交流的基础上进一步拓展交流项目或人员范围,争取为本专业领域内的博士后研究人员建立由少到多、短期到长期、临时到固定的交流机制。也可由合作导师出面,帮助联系国际上与其研究课题相关的博士后机构,尝试建立相应的博士后合作项目交流关系。与此同时,博士后科研工作站也应利用跨国合作的优势和关系,努力促成企业博士后跨国交流合作。

(二)实施按国别分配名额原则

外籍博士后数量虽连年增长,但仍面临着来自发达国家的博士后人才数量匮乏等困境,只有在保证有相当数量外籍博士后的前提下,中国博士后国际化发展水平才能具备显著提升的表征。因此,首先,建议考虑实施按国别设置博士后招收比例及相应名额,力争多招收来自发达国家的外籍博士后,尤其应鼓励有条件的设站单位在完成分配招收名额的基础上有所突破。其次,待外籍博士后进站后,还应争取在站期间建立起与其来源国之间的交流机制,为后续的长效交流奠定基础。再次,建议可将2020年外籍博士后招收人数占招收总数的比例设置为7%~9%左右,之后可逐年增加1%的比例。最后,以外籍博士后占招收总数的10%为初期目标,占比20%为远期目标。

(三)积极动员留学博士回国做博士后

吸引留学生归国是我国博士后制度从规划之初至今的一个重要政策目标。当下,留学博士回国做博士后数量在衡量博士后国际化程度中占据着举足轻重的地位。虽然留学博士回国做博士后人数呈波动上升趋势,但在博士后招收总数中的占比仍不超过8%。据统计,2017年我国有54.45万人出国留学,其中攻读博士学位的人数占25.7%,即其中约有14万名博士留学生。而当年,仅有1395名留学博士选择回国做博士后,该数量尚不足留学博士的1%。国家和各地政府应充分意识到,为减少人才流失,应大力吸引、积极动员留学博士回国继续做博士后,让有博士留学经历的青年高层次人才回国效力于科学与研究。例如可继续加大对留学回国博士专门资助的强度,也可尝试启动“海外博士回国做博士后计划”(海博后计划),每年设定相当名额,在经费、落户、社保、医疗和子女求学等方面的待遇高于应届博士就业人员,并考虑承诺在日后就业过程中,优先考虑有留学回国博士后经历的人员,尽量从入职环节长效留住人才。

(四)多渠道加强宣传与服务

2018年11月17日,“中外博士后制度研讨会”上,“中国博士后英文版网页”正式开通,这是为外籍博士后人员提供全球化语言服务的重要举措。但与此同时,还应意识到,国家、省(市)政府和各设站单位也是博士后国际化宣传的重要主体,需要三方紧密协作,将各自的门户网站办成能充分发挥作用的官方的、国际的宣传平台。首先,应建设好相应的英文网站,实事求是地介绍我国博士后整体发展现状和各省(市或区)设站单位的强势领域或特色研究。其次,要实时更新具体招聘项目、薪酬待遇、工作要求、招聘条件的相关信息。再次,要实时发布国内最新的博士后国际交流政策信息,并设有专人负责解读政策或者线上答疑等相关服务。最后,还可充分利用已入驻中国的跨国人力资源服务公司,如FEACO、Adecco、Manpower等,为中国吸引外籍博士后提供服务,尤其是為中国博士后科研工作站招聘外籍博士后提供中介服务。或可利用国际人才流动公司(Talent Mobility Firm),如TRC Global Mobility、Global Mobility Solution、NRI Relocation等,为招聘的外籍博士后提供个性化安置服务,服务包括提供一对一的签证和移民办理、家庭服务、跨文化培训、语言培询、医疗、子女教育、家具租赁、房产物业管理等国际安置等。只有在保证外籍博士后人才安置无碍的基础上,才能充分建立吸引和留住外籍博士后的长效机制。

博士后制度国际化发展35年来,为国际化人才招收、培养与使用发挥了重要作用,其发展过程中所面临的困境也应充分引起重视。用国际化指标来衡量我国博士后制度国际化发展水平,认识到国际化进程中存在的不足并加以改进,是建成高等教育强国的必由之路。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 博士后工作数据统计[J]. 中国博士后,2019(1): 35-38.

[2] 人力资源和社会保障部,全国博士后管理委员会.博士后工作文件资料汇编(1985-2007)[M].北京:中国人事出版社,2008: 229.

[3] 全国博士后管理委员会.中国博士后工作年报2017 [M]. 北京:中国人事出版社,2018: 281-283.

[4] 全国博士后研究人员统计数据[J]. 中国博士后,2019(2):38.

[5] 王修来,曹阳,马宁玲,等. 中国博士后发展报告2016[M]. 北京:中国人事出版社, 2017: 275-287.

[6] Peter Einaudi, Ruth Heuer, and Patricia Green. Counts of Postdoctoral Appointees in Science, Engineering, and Health Rise with Reporting Improvements[J]. National Science Foundation, 2013. Caren A . Arbeit, Kelly H. Kang. Field Composition of Postdocs Shifts as Numbers Decline in Biological Sciences and in Clinical Medicine[J]. National Science Foundation, 2017. [2019-11-10]. http:// www. nsf.gov/statistics.

[7] Anonymous. Supporting the Needs of Postdocs:2017 National Postdoctoral Association Institution Policy Report. American Scientist[R]. 2018. [2019-11-14]https://www.sigmaxi.org/docs/default-source/Publications-Documents/2017_supporting_the_needs_of_postdocs.pdf?sfvrsn=81c9b858_12.

[8] 姚云,方芳,刘雪倩. 博士后发展年度研究报告2018[M]. 北京:学苑出版社,2019:13-17.

[9] 姚云,方芳,刘雪倩. 博士后发展年度研究报告2018[M]. 北京:学苑出版社, 2019:1-30.

[10] Amir. Grinstein, Rio Treister. The Unhappy Postdoc: a Survey based study. F1000 Research: 2018.[2019-11-14]https://www.researchgate.net/publication/319496557_The_unhappy_postdoc_a_survey_based_study/link/59cfadeea6fdcc181ace03b9/download.

[11] 李福华, 姚云, 吴敏. 中美博士后教育发展的比较与启示:基于北京大学和哈佛大学的调查[J]. 教育研究, 2014(12):144.

[12] 广东省人民政府侨务办公室.广东实施博士后国际培养计划[N]. 南方日报,2019-02-02.

[责任编辑:钟 岚]

- 事业单位财务管理问题及解决对策

- 大数据背景下企业财务管理的挑战与变革

- 应用型国际经济与贸易人才的培养方法

- 智慧审计的探索与实践

- 金融管理中金融风险的有效识别

- 关于地勘单位财务管理的若干思考

- 大型外资企业办公楼租赁账务处理的应用与参考

- 内部控制对会计信息质量的影响研究

- 大数据背景下客户盈利性分析模型在跨境电商中的应用研究

- 财政税务制度改革下的企业财务管理分析

- 民办高等院校负债风险控制国内外比较研究

- 宣城市农村金融市场存在问题及对策研究

- 我国房地产企业财务风险防范研究

- 营改增对房地产企业财务管理的影响

- 云会计下的集团企业内部控制与风险管理

- 国企会计监督机制的完善对策

- 高校财务管理内部控制的探讨

- 科学发展观的财经工作创新

- 金融脱媒及其对商业银行的影响刍议

- 探析企业涉互联网金融业务的会计处理

- ppp投融资模式发展现状及存在问题分析

- 现代企业管理中管理会计的应用

- 医保基金监管问题分析

- 会计现状和未来发展前景分析

- 商业银行小微企业信贷风险管理路径研究

- undertrading

- undertrain

- undertraining

- undertrains

- undertreasurer

- under-treasurer

- undertreasurers

- undertribe

- undertribes

- undertub

- undertubs

- undertune

- undertuned

- undertunes

- undertunic

- undertunics

- undertuning

- underturf

- undertutor

- undertutors

- undertying

- undertyrant

- undertyrants

- under/underneath

- underuse

- 裳

- 裳与衣

- 裳幅的缘饰

- 裳服

- 裳衣

- 裳裙下端的边缘

- 裳裳

- 裳裾

- 裴

- 裴休问客

- 裴侠

- 裴公绿野

- 裴回

- 裴均释夫

- 裴多菲

- 裴学海

- 裴宽

- 裴度待印

- 裴度集

- 裴徊

- 裴松之

- 裴楷吊唁

- 裴楷清通

- 裴聿

- 裴逸