张炜

摘要:学生数学核心素养的形成和发展需要在有效的数学活动过程中落实,但在以“§6.9直线相交(1)”为载体的研教活动中发现,概念教学普遍存在“过程”教育短暂或者缺失的现象.本文在“过程”教育理论的指导下,对于本节课的教学过程进行重建,改进后的教学方案在观摩课上实施后取得了较好的评价.

关键词:核心素养;过程教育;直线相交;教学反思

1 背景介绍

数学核心素养(以下简称它)的形成与发展是学生参与数学活动过程的重要教学目标之一,有专家指出“数学核心素养是学生经历数学化活动之后所积淀和升华的产物”[1].这就是说,教师要用“慢”节奏的教学过程才能促进它在学生的思维中扎根和生长.它需要在学生积极参与合理的数学活动过程中才会形成.但在以浙教版《义务教育教科书·数学》七年级上册第六章第9节“直线相交(1)”为载体的“多人同课异构”的研修活动中发现,课堂教学中普遍存在对于概念的产生、理解、应用、巩固等四个基本环节中存在“过程”教育不到位的现象,鉴于此,笔者以师训主题“过程教育下的核心素养的培养和实践”的教育观为指导思想,对本节课的教学过程进行了重构.改进后的教学过程在接下来的评课中,获得听课教师较好的评价,并且在课后与学生的交谈中,学生普遍认为本节课听得轻松、学的自然、理解深刻.下面呈现改进后的教学过程,并提供教学后的反思.

2 教学实录

环节1经历相交概念的产生与意义的过程——直线相交概念的索引

师:我们知道每条直线都有一些不变性,也称为直线的性质.这些不变性对于直线的变化具有很好的刻画作用.请你根据下列的问题回忆直线的一些性质.

师:观察与思考:

(1)过一点的直线有多少条?几个点确定一条直线?

(2)直线怎样表示?(用图中的字母来表示)

(3)我们在纸上画的两直线有哪些位置关系呢?

(4)直线的公共点都是只有一个的吗?

(学生独立思考或小组合作、教师巡视指导,等待学生的完成)

生1:过一点的直线有无数条,两点确定一条直线.

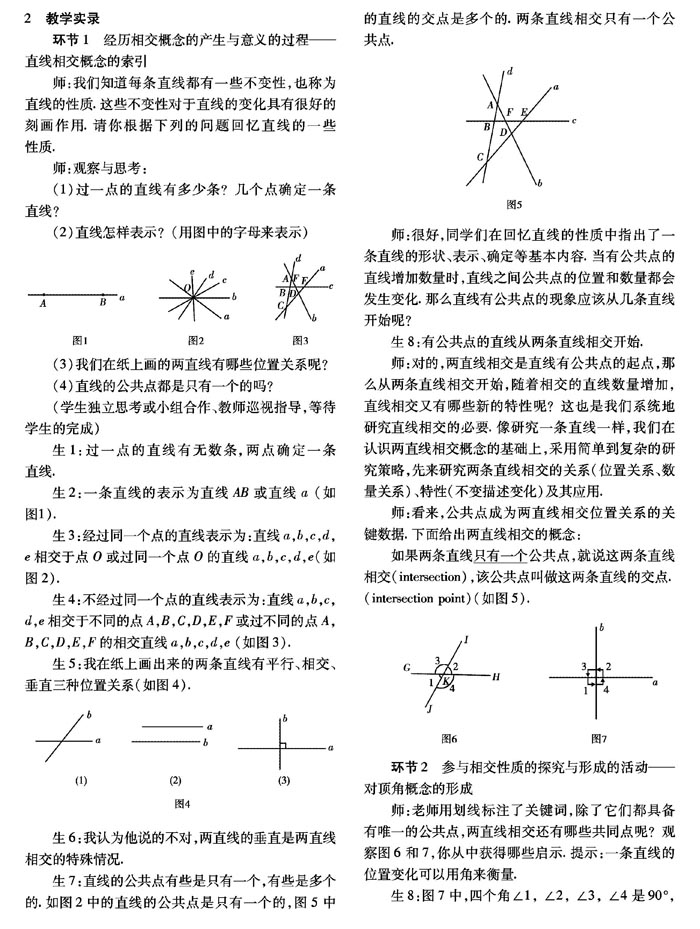

生2:-条直线的表示为直线AB或直线。(如图1).

生3:经过同一个点的直线表示为:直线a,b,c,d,e相交于点0或过同一个点0的直线a,b,c,d,e(如图2).

生4:不经过同一个点的直线表示为:直线a,b,c,d,e相交于不同的点A,B,C,D,E,F或过不同的点A,B,C,D,E,F的相交直线a,b,c,d,e(如图3).

生5:我在纸上画出来的两条直线有平行、相交、垂直三种位置关系(如图4).

生6:我认为他说的不对,两直线的垂直是两直线相交的特殊情况.

生7:直线的公共点有些是只有一个,有些是多个的,如图2中的直线的公共点是只有一个的,图5中的直线的交点是多个的.两条直线相交只有一个公共点.

师:很好,同学们在回忆直线的性质中指出了一条直线的形状、表示、确定等基本内容,当有公共点的直线增加数量时,直线之间公共点的位置和数量都会发生变化.那么直线有公共点的现象应该从几条直线开始呢?

生8:有公共点的直线从两条直线相交开始.

师:对的,两直线相交是直线有公共点的起点,那么从两条直线相交开始,随着相交的直线数量增加,直线相交又有哪些新的特性呢?这也是我们系统地研究直线相交的必要.像研究一条直线一样,我们在认识两直线相交概念的基础上,采用简单到复杂的研究策略,先来研究两条直线相交的关系(位置关系、数量关系)、特性(不变描述变化)及其应用,

师:看来,公共点成为两直线相交位置关系的关键数据.下面给出两直线相交的概念:

如果两条直线只有一个公共点,就说这两条直线相交( intersection),该公共点叫做这两条直线的交点.( intersection point)(如图5).

环节2参与相交性质的探究与形成的活动——对顶角概念的形成

师:老师用划线标注了关键词,除了它们都具备有唯一的公共点,两直线相交还有哪些共同点呢?观察图6和7,你从中获得哪些启示.提示:一条直线的位置变化可以用角来衡量.

生8:图7中,四个角∠1,∠2,∠3,∠4是90°,因为这四个角是直角.

师:你观察的正确,从角的特征去刻画直线相交的位置变化,这也是直观描述直线相交的一个重要方法.那么,这四个角的位置特征是怎样的?

生9:这四个角的位置有些是相邻的,有些是相对的.

师:对的,相邻的角在上一节(§6.8余角和补角)已经学习过,下面重点关注相对的角的结构,它们彼此的位置特征是怎样的?(提示:从角的顶点,角的两边去观察、思考)

生10:角的顶点相同,角的两边在同一条直线上.

师:由于角的两边是射线,准确地说,角的两边互为反向延长线.

师:对比图6,有这样相对的角吗?角的位置特征一样吗?

众生:还存在,位置特征一样.

师:结合直线相交的认识,下面用数学语言给出对顶角的概念,两条直线相交形成四个角中,相对的一对角叫做对顶角( opposite aagle).

师:在图7中角的标注是什么含义?形成的四个角大小彼此是怎樣的?这样的现象在图6还存在吗?

生11:角的标注是直角的含义.因为两线垂直,很容易确定∠1=∠2=∠3= ∠4 =90°.

师:对的,这是直线相交的特殊情形,那么,在图6中,这样的四个角还能相等吗,请说明理由.(学生画图思考,允许合作讨论)

生12:我发现,相对的两个角还能相等.分别是∠3与∠4;理由:因为∠2+∠4=1800,又因为∠2+∠3 =180°,所以∠3=∠4,依据是同角的补角相等.同理可得∠1=∠2.

师:同学们结合补角的认识,由直角(特殊)到任意角(一般)产生对顶角的大小是相等关系.这也是我们研究事物的一般规律,先从特殊的人手,由特殊到一般.对顶角的相等,又为研究两直线相交提供了一个形与数的联系.(具体关系图如下)对顶角相等是对顶角的性质,也是两直线相交的性质.

两直线相交,相对的角(线)[形]对顶角 角的顶点相同,角的边互为反向延长线(角)[数]

环节3 参与尝试知识应用的活动——合作完成有代表性的问题

首先,要求完成课本的课内练习(1)(2),并在学生完成之后组织学生进行交互反馈与评价.

其次,要求学生解答下列问题:

(1)观察下列图片,∠1与∠2是对顶角的是( ).

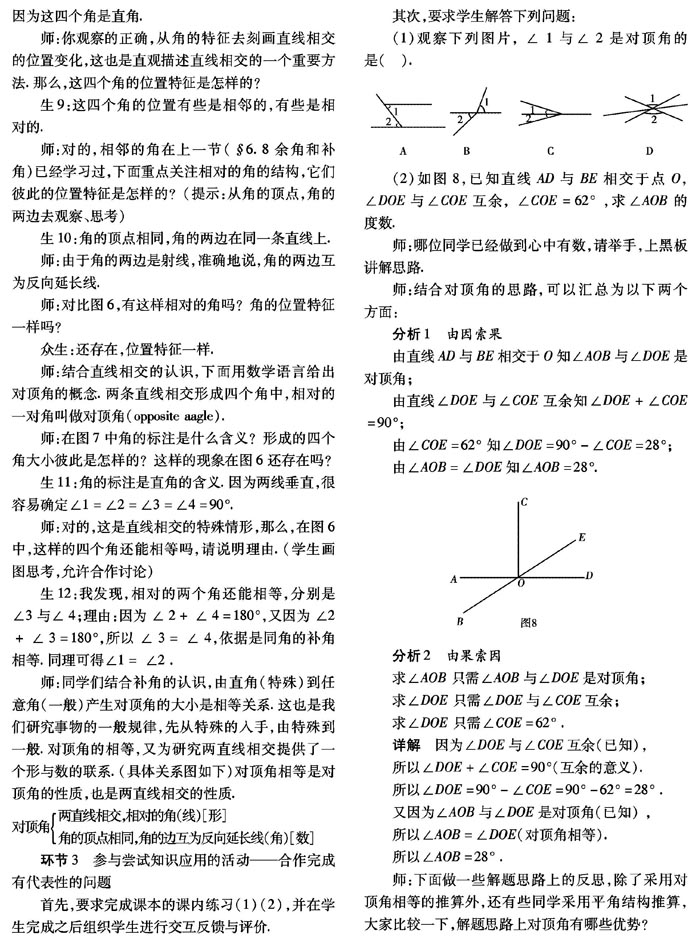

(2)如图8,已知直线AD与BE相交于点0,∠DOE与∠COE互余,∠COE= 62°,求∠AOB的度数.

师:哪位同学已经做到心中有数,请举手,上黑板讲解思路.

师:结合对顶角的思路,可以汇总为以下两个方面:

分析1 由因索果

由直线AD与BE相交于O知∠AOB与∠DOE是对顶角;

由直线∠DOE与∠COE互余知∠DOE+∠COE=90°:

由∠COE =62°知∠DOE =90° -∠COE =28°;

由∠AOB= ∠DOE知∠AOB =28°.

分析2 由果索因

求∠AOB只需∠AOB与∠DOE是对顶角;

求∠DOE只需∠DOE与∠COE互余;

求∠DOE只需∠COE= 62。.

详解因为∠DOE与∠COE互余(已知),

所以∠DOE+∠COE =90°(互余的意义).

所以∠DOE= 90° -∠COE =90° -62°= 28°.

又因为∠AOB与∠DOE是对顶角(已知),

所以∠AOB= ∠DOE(对顶角相等).

所以∠AOB =28°,

师:下面做一些解题思路上的反思,除了采用对顶角相等的推算外,还有些同学采用平角结构推算,大家比较一下,解题思路上对顶角有哪些优势?

众生:角的计算更快,已知角和未知角的联系的途径更方便…….

(3)思考与探索

材料1 小明是一个爱动脑筋的学生,他在学习了直线、线段之后发现,当一条直线上有n个点时,线段的总数与点的个数n之间是有规律的?你知道这个规律吗?(如图9)

材料2 在学习了角之后,他对于一个端点引出的n条射线形成的角进行了再思考,他认为角的总数与线段的总数计算结果一致,你认为对吗?(如图10)

材料3 在学习了直线相交之后,他认为直线相交于一点的对顶角的个数与直线的条数n也是符合的,你同意吗?(如图11)

师:回忆在直线上的n个点,线段的总数用点的个数是多少呢?

生13:答案是n(n-1)/2.

师:那对于角的总数的计算用射线的数量n来衡量一样吗?

生14:我们比较过答案是一致的,也是n(n-1)/2

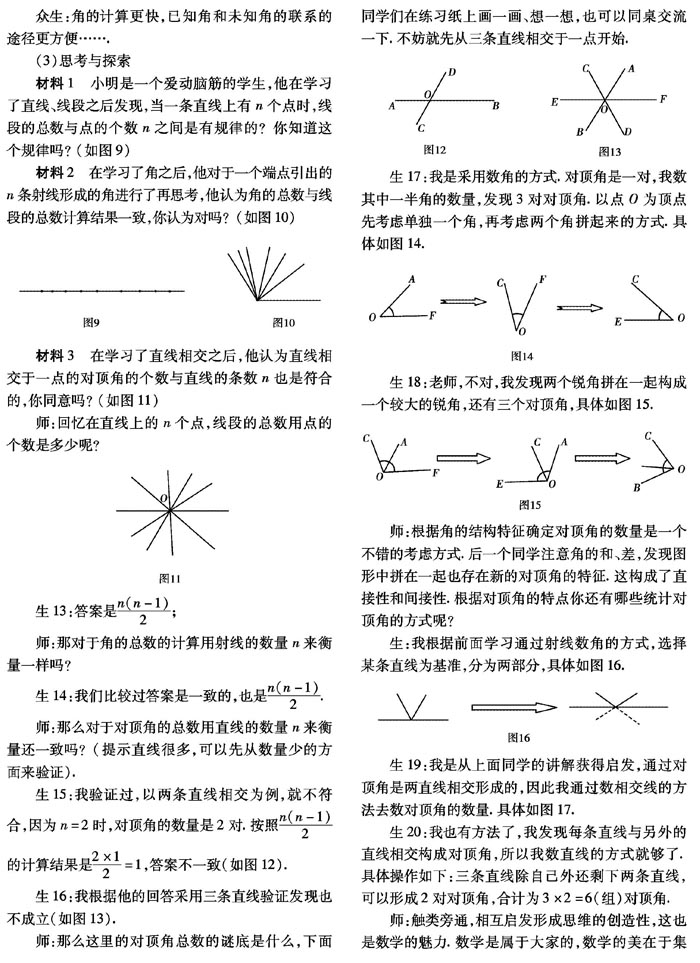

师:那么对于对顶角的总数用直线的数量n来衡量还一致吗?(提示直线很多,可以先从数量少的方面来验证).

生15:我验证过,以两条直线相交为例,就不符合,因为n=2时,对顶角的数量是2对.按照n(n-1)/2的计算结果2×1/2 =1,答案不一致(如图12).

生16:我根据他的回答采用三条直线验证发现也不成立(如图13).

师:那么这里的对顶角总数的谜底是什么,下面同学们在练习纸上画一画、想一想,也可以同桌交流一下.不妨就先从三条直线相交于一点开始.

生17:我是采用数角的方式.对顶角是一对,我数其中一半角的数量,发现3对对顶角.以点O为顶点先考虑单独一个角,再考虑两个角拼起来的方式.具体如图14.

生18:老师,不对,我发现两个锐角拼在一起构成一个较大的锐角,还有三个对顶角,具体如图15.

师:根据角的结构特征确定对顶角的数量是一个不错的考虑方式.后一个同学注意角的和、差,发现图形中拼在一起也存在新的对顶角的特征.这构成了直接性和间接性.根据对顶角的特点你还有哪些统计对顶角的方式呢?

生:我根据前面学习通过射线数角的方式,选择某条直线为基准,分为两部分,具体如图16.

生19:我是从上面同学的讲解获得启发,通过对顶角是两直线相交形成的,因此我通过数相交线的方法去数对顶角的数量,具体如图17.

生20:我也有方法了,我发现每条直线与另外的直线相交构成对顶角,所以我数直线的方式就够了.具体操作如下:三条直线除自己外还剩下两条直线,可以形成2对对顶角,合计为3 x2 =6(组)对顶角.

师:触类旁通,相互启发形成思维的创造性,这也是数学的魅力.数学是属于大家的,数学的美在于集思广益不断发现新的方法.那么我们把这些从三条直线相交于一点的对顶角总数的成果进一步推算到四条直线相交于一点……,n条直线形成的对顶角的总数是多少呢?

眾生:n(n-l).

环节4参与回顾与反思的活动——师生参与反思与小结

首先,教师出示下列“问题清单”,并要求学生围绕“问题清单”进行回顾与思考.

(1)本节课学习了哪些内容?

(2)我们是怎样探究两直线相交的概念及性质的?

(3)对顶角的特征是怎样确定的?

(4)你在学习过程中还有何感触?

其次,教师组织学生进行合作交流,同时教师边倾听、边评价.

- “互联网+”时代任务教学法在高职英语教学中的应用探究

- DBL教学法在电工基础实验教学中的应用

- 浅谈中职数学的教法与学法

- 民办技工院校提升教师教科研能力的实践探索

- 职业学校校长领导力提升的路径探索

- 强化8S管理?提升学生的素养

- 创办“壹周服务公司” 培养中职生“三创”意识

- “工学结合、教学做评合一”人才培养模式的探索与实践

- 基于双创竞赛的技工院校生物技术创客团队建设的探索

- 机电一体化教学存在的问题及其改革探讨

- 反馈在创客教育中的作用

- 团辅活动在中职集体主义教育中的可行性分析

- 互联网+背景下会计与财务管理关系的研究

- 美食中浸透着美育

- 踏疾步稳推改革,打造高技能人才成长新高地

- 师德境界在“抗疫校园”及“三师四有”教育实践中升华

- 立足“芯”产业 打造“芯”专业

- 论如何做好中职医学院校学生管理工作

- 挑战、创新与超越

- 世赛冠军寄语

- 疫情期间,听听世赛冠军怎么说

- 迈尔斯布里格斯类型指标和霍兰德测试在职业生涯规划中的应用探究

- 关于中职生职业生涯规划的思考

- 浅谈中职单亲重组家庭学生的现状及管理对策

- 技工院校班主任工作的阶段性建议

- copperer

- coppers

- copping

- copra

- copras

- copresent

- copresented

- copresenting

- copresents

- copresident

- copresidents

- coprince

- coprinces

- coprincipal

- coprincipals

- coprisoner

- coprisoners

- coprocessing

- coprocessings

- coproduced

- coproducer

- coproducers

- coproduces

- coproducing

- coproduction

- 刀尖上翻跟头——玩命

- 刀尖上翻跟头——玩命的事

- 刀尖上过日子

- 刀尖儿上翻筋斗——玩命

- 刀尺

- 刀山

- 刀山剑林

- 刀山剑树

- 刀山戟林

- 刀山火海

- 刀山血海

- 刀州

- 刀州梦

- 刀币

- 刀布

- 刀快不怕脖子粗

- 刀快头皮光

- 刀戟

- 刀把

- 刀把儿

- 刀把子

- 刀把子攥在人家手里

- 刀把老鼠(不大不小的老鼠)——最刁

- 刀挂在鼻子下——剐(寡)嘴

- 刀搁在脖子上