陈文

(浙江省嵊州市育英小学,嵊州312400)

【摘 要】通过对人教版小学数学五年级下册《长方体和正方体》单元易错题进行梳理,笔者分析了错误产生的原因,将错误分成知识型错误、经验型错误、态度及习惯型错误。并提出了三个匡正策略:调整教学内容,加深基础知识印象;对比呈现问题,凸显相似问题差异;重视读题指导,培养良好读题习惯。

【关键词】小学数学;易错题;原因分析;匡正策略

一、现状直击——“粗心”造成的错误

在改作业过程中,教师总会遗憾地发现,许多学生错误的原因是没有看清题目,没有读懂题目的意思。于是,教师往往会给这些学生戴上粗心的“帽子”。其实,粗心的背后隐藏的正是学生审题能力的薄弱。从学生看到题目到动笔解决问题中间有一个非常重要的过程,这个过程便是审题。审题能力是综合获取信息、处理信息的一种能力,这种能力的获得并不是一蹴而就,它需要有一个学习、积累、反思、巩固、发展的长期过程。

二、错题例谈——“粗心”类型列举

学生解题错误中的一个重要原因是审题不清,笔者通过对错误的观察与梳理,认为学生的错题类型主要可分为知识型错误、经验型错误和态度及习惯型错误等。(错例全部出自浙江教育出版社出版五年级下册数学作业本)

(一)知识型错误

知识型错误是指,数学概念理解不清,定理、公式的适用条件模糊,图形、图像的性质模棱两可,问题归类失误等。如以下错例:

错例1:教师分析后认为:错误率是42%。没有理解底面周长和底面积两个概念。

错例2:教师分析后认为:错误率是34%。学生知识建构不足,“相交于一个顶点的棱长的和”的意思理解不清。

(二)经验型错误

经验型错误是指,前面出现过类似题目对学生产生负迁移,生活经验缺乏或考虑不够细致等产生的错误。如以下错例:

错例3:教师分析后认为:错误率是46%。由于前面出现过类似例题或题目,对学生产生知识负迁移。学生第一题的题意理解较为深刻、明白,投入物体的体积就是水面上升的體积。而错题中出现了水溢出的现象,学生还是很简单地考虑上升水面的体积,对于这一个新的现象不能完全理解到位,受到第一题解题方法的干扰,导致错误。

(三)态度及习惯型错误

态度及习惯型错误是指,学生解题时没有思考入微,用习惯性的定势思维解题导致的错误。如以下错例:

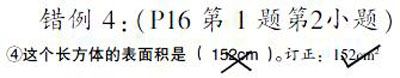

错例4:教师分析后认为:错误率是18%。对于此类题目,学生会做。但由于没有仔细地去辨别是求长度、面积还是体积,导致单位用错。

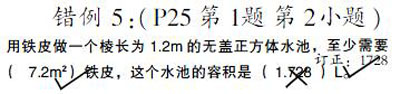

错例5:教师分析后认为:错误率是56%。学生都能求出水池的容积,但由于没有仔细看单位,导致整题错误。

三、因素求源——探寻“粗心”之根本

学生解题错误的因素很多,不能简单地认为就是学生学习态度不正、学习氛围差、粗心等,应该从教师、学生等方面因素来分析。

教师方面的因素:一部分数学教师在讲解错题的时候,缺少相关的调查研究,而是凭自己的经验或猜测来总结学生出错的原因,这样就容易脱离学生的实际情况,使得错题讲解费力不讨好。另一种是有些教师虽说做了一定的实际分析,倾听了学生心声,但由于自身的教学方式落后,讲解表达存在一定的问题,使得学生很难理解或者产生误解。

学生方面的因素:小学生在做数学题时,容易凭直觉来解题,也有些学生是由于概念理解有偏差或因为对于某些问题已经形成了思维定势,还有些学生在做某些难题时,容易产生焦虑心理或思维过于呆板,还有的学生由于过度疲劳或联想障碍导致对新知识的抗拒,更多的学生是由于正常的记忆淡忘而对类似问题的出错。

四、匡正策略——克服“粗心”有妙招

(一)调整教学内容,夯实知识基础

1. 把脉数学概念性错误

数学概念是数学知识的基础。在教学活动中,由于对数学概念的内涵和外延认识不清晰,对相近概念的相同点和不同点把握不准确,对随着认识不断深化而形成的概念发展阶段性理解不到位等原因,经常会出现概念性问题和失误,需要教师引导学生仔细加以辨析。

针对错例1中出现的底面周长和底面积混淆不清这类问题。在讲解底面积的知识后,笔者适当增加了复习长方形和正方形周长的内容。明确周长和面积的含义,同时实物演示长方体底面积长×宽是算一层可以摆几个。长方体体积就是在一层摆几个的情况下可以摆几层,得出长方体体积=长×宽×高。而底面周长只是长方体底面四条棱长度之和。

2. 问诊空间观念性错误

学生在学习几何知识时,要从具体事物的感知出发,获得清晰、深刻的表象,再逐步抽象出几何形体的特征。在本单元的学习中,直观操作显得尤为重要。笔者引导学生动手、动脑、动口,让他们在实践中对几何形体亲自去比一比,量一量,想一想,数一数,画一画,拼一拼或摆一摆等,以逐步形成几何体的空间表象,培养初步的空间观念。

课堂上,笔者采用实物教学,利用各种纸盒让学生亲身感受重叠面的个数和大小。由于课堂总是有局限性,课后,笔者尽量让每个同学感受重叠,同时鼓励学生留下各种纸盒,再次进行亲身感受。同时深化多个物体重叠的表面积变化情况。

(二)对比呈现问题,凸显问题差异

学生的解题经验往往是片面的、有欠缺的、不完整的,因而有可能导致解题错误。在课堂教学中,教师要重视相似结构、相似情境问题的对比练习,放大差异,完善学生的解题经验。为此,笔者在教学时采用了以下两点对比练习策略。

1. 突出问题本质,感悟特殊与一般

在学生的经验中,求浸没物体的体积便是求水上升部分的体积,这种现象在学生的印象中属于一般现象,于是便忽视了特殊现象,即水也有溢出的时候,那么这时教师便要采取对比练习,让学生找到问题的特殊性,然后把这一个特殊点作为切入点,分析情况,准确解题。

2. 呈现实物模型,抓住解题关键

计算表面积时,只求前后左右四个面就行了。通过实物对比,给学生清晰的表象。通过不同点的对比,抓住解题的关键,从而减少错误产生。

(三)重视读题指导,培养良好习惯

对于态度及习惯型错误,笔者认为,首先要遵循“通读—精读”的程序,要求学生先通读问题,做到读通问题文本、图表。然后引导学生抓住重点词句精读。其次要强调各种感官的综合运用,边读边理解,获得对问题的整体感知和理解。第三要善用标记,让学生通过动笔划一划、圈一圈等方式,把重要的信息标记出来,避免出现信息遗漏、选择失当等现象。

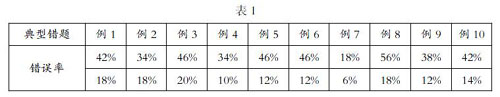

经过一段时间的实践研究,在第二轮教学过程中,教师对典型错误再次进行了统计和汇总,学生错误率大大降低,“粗心”的习惯得到有效控制(如表1)。

事实上,对于“错误的原因和错题的有效利用”还有很多值得研究和探讨的问题,还有许多细节和背后隐藏的资源,有待进一步深入研究分析。面对学生的错误和困惑,作为教师“怎一个粗心了得”?“粗心背后有隐情”,这背后的“隐情”,正是一线教师要研究分析的课题。用心呵护,守望每一个学生的健康成长,需要的就是这种透过现象看本质的用心和耐心。

参考文献

[1]蒋明玉.“圆柱和圆锥”单元典型错题分析及矫正策略[J].小学教学(数学),2016(02).

[2]吴少东.错题寻错因 解题需支招[J].小学教学(数学),2016(02).

[3]张宏伟.“分”“毫”争霸[J].小学数学教师,2016(01).

[4]徐卫兵.走向更具数学意义的概念教学[J].小学教学设计(数学),2016(04).

[5]曹培英.小学数学教学改革探析[M].北京:人民教育出版社,2004.

- 思维导图:促进学生思维品质的发展

- 在实际问题和具体情境中培养符号意识

- 浅谈三角形作高的教学技巧

- 数学实验,为高效课堂导航

- 有效的数学概念教学之我见

- 小学数学核心问题设计的有效“基点”

- 积极探索,追寻深度学习的数学课堂

- 让学习真实地发生

- 引入游戏元素提升教学实效

- 代数思维早渗透立足课堂培数感

- 例谈“对比研学”在“图形与几何”教学中的作用

- 优化课堂练习,提高数学课堂教学效率

- 对话教学:构建数学课堂的新样态

- 心动行动跃动

- 尊重学生尚本求真

- 在整合中玩转数学在思考中发展智慧

- 多元化实践操作,发展空间观念

- 为了数学实验的成功

- 借助画图和审题化解学生错误认知

- 对平均数概念的深度挖掘与应用

- 大胆质疑训练思维

- 从概念要素着眼,揭示面积概念的真义

- 让实践操作给数学课堂助力

- 搭建“脚手架”,指明思考路

- 引入数学绘本,促发深度学习

- repentant

- repentantly

- repented

- repenter

- repenters

- repenter's

- repenting

- repentingly

- repents

- repeopled

- repeoples

- repeopling

- reperceive

- reperceived

- reperceives

- reperceiving

- reperception

- reperceptions

- repercussion

- repercussions

- repercussion's

- repercussive

- repercussively

- repercussiveness

- re-perform

- 对某种问题漫不经心,不当一回事

- 对某类事物见得多而习以为常

- 对某项事业有显著功劳的人

- 对某项工作熟练的人

- 对查

- 对校

- 对案

- 对案不食

- 对案件、方案等做最后的决定

- 对案件事实所作的证明

- 对案件做出判决或最后处理,使其结束

- 对案件做出裁决

- 对案辍食

- 对棋

- 对楚王问

- 对槛儿

- 对欹器

- 对歌

- 对歌伎的敬称

- 对死刑罪犯验明正身笔录

- 对死毫不畏惧

- 对死毫不畏惧,甘愿牺牲

- 对死者后代的美称

- 对死者生前居处的美称

- 对死者的婉称