程枫

[摘要]随着经济的不断发展,孩子对于“劳动”的概念日渐模糊,劳动教育已经成为中小学教育不可缺少的重要组成部分,作为农村小学要充分利用地域优势挖掘劳动技术教育的育人价值与功能。整合学科资源,将劳动教育纳入各科教学中去,拓宽劳动教育的渠道;联合家庭资源,利用父辈的劳动经验去提升学生的劳动素养,搭建家校共育平台。同时在教育过程中,及时给予评价,激发学生劳动的内驱力。

[关键词]劳动教育;整合;学科资源;家庭资源;劳动素养

[中图分类号] G40-015 [文献标识码]A [文章编号] 1007-9068(2020)36-0091-02

《教育部、共青团中央、全国少工委关于加强中小学劳动教育的意见》中指出:“通过劳动教育,提高广大中小学生的劳动素养,促进他们形成良好的劳动习惯和积极的劳动态度,使他们明白‘生活靠劳动创造,人生也靠劳动创造的道理,培养他们勤奋学习、自觉劳动、勇于创造的精神,为他们终身发展和人生幸福奠定基础。”劳动教育是中小学教育不可缺少的重要组成部分,作为农村学校要充分利用劳动技术教育的育人价值与功能。

一、巧用农村资源,唤醒劳动教育的意识

很多学生由于各种因素,对于蔬菜、瓜果的种植等农耕文化知之甚少,身在农村的人却不知如何劳动了,农家孩子也变得衣来伸手饭来张口。我校是一所地地道道的农村学校,四周满是田地,一年四季依着时令变换着不同的风景。得天独厚的校园环境,成了学生认识大自然,了解农作物成长最好的“教科书”。教师应该充分利用“农活”这一得天独厚的天然资源,培养孩子们劳动的本性。从最简单的认识农耕用具来帮助学生丰富认知开始,逐步转向鼓励学生小组合作、自主探究,从知识到能力有机融合,有序推进,不断促进学生全面、健康、快乐地成长。

二、整合学科资源,拓宽劳动教育的渠道

教学实践中我是这样思考的:因为学生缺乏对平凡生活的人、平凡的劳动真正了解,要真正做到去尊重他们,需要我们学校、家庭、社会共同的引导。我们的家庭、学校、社会应该让学生真正融人生活,让他们体验劳动的艰辛、体会劳动带来的快乐、体会劳动带来的贡献、体会劳动在人类生存中必不可少。教育学生在生活中真正做到:厉行节约,反对浪费!这是我们对劳动有了真正的理解,这也是我们对劳动者的最好尊重。将劳动教育的内容与学科有机整合,使劳动教育内容走进各个学科、活动,提升孩子的综合素养。

1.“耕读”渗透劳动教育

学生通过读耕、读诗,了解从古至今耕读伴成长的传统文化,在收集整理的过程中丰富认知,掌握收集、调查等学习方法;通过自主参与活动的过程,提高学生动手实践能力、观察分析能力以及对各种知识的综合运用能力和创新能力;在亲近周围环境的过程中,丰富对大自然的热爱之情,培养良好的人格品质。

2.“丈量”衔接劳动方法

结合土地丈量等数学知识,将用于班级开发的学校的角落用来劳动体验,使数学课堂变得生动,有机地将劳动教育融合在一起。让学生知晓数学就是从“结绳记数”和“土地测量”开始的。距今两千多年前,在欧洲东南部生活的古希腊人,继承和发展了这些数学知识,并将数学发展成为一门科学。由此让学生深刻体会劳动在人类发展过程中重要性。

3.“品质”彰显劳动素养

作为教师,要让学生懂得劳动对于人类的重要,所以我们要热爱劳动;懂得劳动的过程是一个艰辛的过程,劳动者为我们的人类社会创造了文明,所以我们要尊重劳动者的劳动成果;在教育教学过程中培养学生学会艰苦奋斗、吃苦耐劳的品质;培养学生艰苦朴素、勤俭节约的品质;教育学生从小就应该把“尊重”当作是一种修养、一种生活方式和一种习惯。加强劳动教育,培养学生的劳动素养,促进学生形成良好的劳动习惯和积极的劳动态度。

4.“实践”感受劳动魅力

结合科学课中的观察植物的生长、尝试植物种植等渗透劳动教育,便于在劳动实践过程中应用。校内可将学校可利用的边边角角的空地开垦为花圃,草坪,菜、果地等,然后承包到户,借农村教师的天然优势指导学生定期给花苗、菜苗、果树等松土、锄草、施肥、治虫,指导学生搜集养护草坪和鲜花的知识。植物的种植需要孩子细心地观察、关注一件事情,开动脑筋思考如何把这件事做好。科学与劳动可以让孩子学会生存、学会生活、学会创造,也有利于他们形成独立的品质、勤劳节俭的美德和健康的人格。

5.“体验”诠释劳动内涵

通过综合实践活动的开展,学生感受家务劳动、体验家务劳动,从中得到感悟、启发从而热爱家务劳动,为学生开辟面向生活、面向自由、面向社会的空间。培养学生良好的劳动习惯要结合综合实践活动课的教学特点,开展生动活泼的课外活动,提高学生从事家务劳动的自觉性和积极性。如开展叠衣服、钉纽扣等比赛,让全体学生人人有事做、人人有收获,从而激发学生的劳动热情。

三、联合家庭资源,搭建劳动实践的平台

农村生活的学生最为熟悉的就是农村的劳动生活,结合农村生活实际可建立校外劳动实践基地开展“家乡小种植”“亲子小菜园”等体验活动。在“整地一播种一除草一管理一收获”的教学过程中,学生通过了解、观察、查访、调查、翻阅资料、搜集信息、动手操作获得了知识,掌握了技能,在家中也有了用武之地。每个家长都愿意看到自己的孩子在学校中的表现和成绩。因此,综合实践活动课可以抓住家长的这一心理,采取一些措施取得家长的支持。如采用对外展示成果或利用家长会进行展示,使家长也参与到综合实践活动之中,并在生活中有意识地引导孩子认真参与,使孩子逐步养成良好的习惯,同时在家庭中给孩子创设劳动的机会。比如利用农忙时节组织孩子进行诸如“抬麦穗”“打豆子”“挖地瓜”“摘水果”等一些简易的农活。

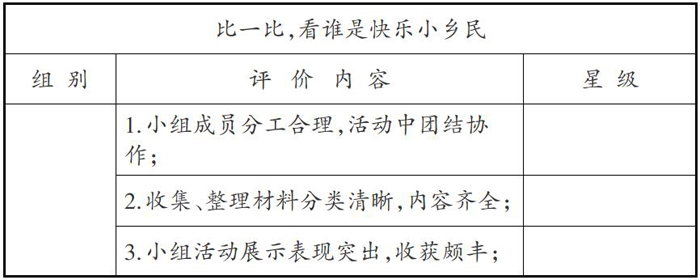

四、落實评价机制,激发劳动的内驱力

俗话说:“好习惯贵在坚持。”尤其是枯燥、机械、乏味的劳动是考验一个人意志品质的关键。所以教师还要通过制定目标、树立榜样、建立合理的评价机制、监督机制让学生坚持下去。在对学生的评价中需要做到多元、科学、开放,让评价真正为学生的成长奠基。因此,我们采用的评价是动态和静态的结合。

因为学生之间的差异比较明显,每一次的小组活动都能发现个别学生大出风头,大部分孩子沉默无语。为了关注每一个孩子的成长,在活动过程中,我们关注的是学生个体的进步成长。教师及时了解每一位孩子的活动情况,要求指导老师、家长和身边的同学对孩子的表现给予“悄悄话”表扬,对个别小组特别优秀的成果采取网站晒一晒的形式,表彰先进。这样一来,学生就更有劲了,活动也就更有意义了。

培养学生良好的劳动习惯并不只是教师一个人的事,社会、学校、家庭也是学生生存、学习、成长的环境,都对学生行为习惯养成起着至关重要的作用。只有社会和家庭教育与学校教育目标一致,才能促进学生养成良好的劳动习惯,进而提高学生各方面的综合能力,使之成为全面发展的优秀人才。

(责编 韦淑红)

- 新时代中央政府职能与作用的重新审视

- 嵌入性视角的城镇化动力模型及实现路径分析

- 县域群体性事件的政府应急管理

- 政策网络视角下养老服务在社会治理中的发展

- 国家监察体制改革研究:一个文献综述

- 农民组织化视域下西部农村党组织建设

- 全面从严治党视域下党员干部理想信念教育实效性问题研究

- 论中国行政的价值本真与时代气质

- 净化政治生态视阈下“为官不为”的生成机理与治理对策

- 地方政府政务公开体系建设的思考

- 美国价值观建设及其国家认同的巩固

- 群体性事件应急管理优化路径研究

- 西安工业经济的困境及出路

- 农业供给侧结构性改革路径研究

- 西安区县域经济发展研究

- 基于祭祖文化的中华民族共同体意识培育路径研究

- 十九大报告的鲜明特色:问题导向与目标导向的有机统一

- 新时代党内政治生态建设研究

- 县域在协调推进“四个全面”战略布局中的使命担当

- 新时代中国特色社会主义思想的政治功能分析

- 全面建成小康社会的多维逻辑

- 行政审判视野下集体土地征收过程中分家行为研究

- 依规治党在全面从严治党中的地位和作用研究

- 社区公共事务自主治理:背景、机制和模式

- 以政策支持体系助推智慧居家养老服务发展

- lapfuls

- lap/lap up

- lapped

- lapper

- lappers

- lapping

- laps

- lap's

- lapsable, lapsible

- lapse

- lapsed

- lapse into

- lapse into sth

- lapser

- lapsers

- lapsers'

- lapses

- lapses'

- lapse²

- lapse¹

- lapsing

- lap sth up

- lap sth ↔ up

- laptop

- laptop-computer

- 审议并驳正

- 审议核准

- 审议灾情,蠲免赋税

- 审议纠正

- 审议结案

- 审讯

- 审讯判决

- 审讯后报告

- 审讯和罚罪

- 审讯囚犯

- 审讯囚禁

- 审讯处理

- 审讯定罪

- 审讯对证

- 审讯对质

- 审讯明白

- 审讯查究

- 审讯查访

- 审讯查问

- 审讯核实

- 审讯治罪

- 审讯笔录和人证物证

- 审讯结案

- 审讯而穷究之

- 审讯质证