时敏

摘要:创想学习是儿童在特定的学习情境中,依托丰富多样的活动,经过个性化思考和创造性想象,构建知识和方法的学习过程。数学创想学习活动应给学生预留足够“大”的创想空间,这要求教师在设计时遵循“大数学”构思、“大单元”规划、“大框架”建构等原则;可按照启发设问、组织探究、迁移发散、练习反馈、形成结构5个环节铺设创想学习的路径。

关键词:创想学习学习活动教学设计《分数的基本性质》

创,即创造、创新;想,即联想、想象。“创想”指创造性想象。创造性想象不是对已有表象材料的复现,而是有意识地对原有知识和经验进行加工、改造和整合,从而在头脑里创造出新事物(形象)的过程。

创想学习是儿童在特定的学习情境中,依托丰富多样的活动,经过个性化思考和创造性想象,构建知识和方法的学习过程。创想学习活动顺应儿童天性,优化学习方式,改善思维品质,提升解决问题的能力,是一种富有情趣和智慧的活动。

小学生学习数学有其认知规律,能力发展具有不平衡性,对学习方法和路径接受和掌握的程度參差不齐,需要教师在教学设计与实施时有的放矢地进行阶梯式的推进和训练,才能悟得创想学习的真谛。因此,小学数学教师要遵循学生的认知特点,整体把握数学内容,设计好创想学习活动,让学生感知创想学习的魅力,引导学生用自己独特的方法解决数学问题,涵育数学核心素养。

一、设计原则——预留创想空间

数学知识有系统的内在逻辑结构,学生学习时,很多时候并不能“胡思乱想”,但掌握数学知识的方法可以多样化、“标新”,解决数学问题的路径可以多渠道、“立异”,对未知数学知识可以充满“奇思妙想”。所以,数学创想学习活动应给学生预留足够“大”的创想空间,这要求教师在设计时遵循以下几个原则:

(一)“大数学”构思

“大数学”构思是指,要“跳出数学”设计小学数学创想学习活动,将和本阶段、本单元数学内容相关的知识都包含进去,给学生更多的数学感知,如提供更多的数学应用实例,揭示生活、其他学科中数学思想方法的渗透,从而让学生认识到所学数学知识有广泛的应用价值,而非狭隘的、机械的局部数学知识。

(二)“大单元”规划

“大单元”规划是指,要充分挖掘数学知识之间的内在联系,一体化地设计系列活动,将数学知识联结成一张“网”。这张“网”是四通八达的,通过不同的路径可以实现知识之间不同形式的迁移互通,增加学生学习数学的方向感和整体感。

例如,教学“梯形”相关知识时,不能就梯形概念讲梯形,而应引导学生首先观察丰富的具体的梯形,然后将这些梯形进行类比、分析、简化,抽象出梯形的基本特征,进而思考梯形与其他平面图形(如三角形、四边形等)的关系,发现梯形面积计算公式的通用性。

(三)“大框架”建构

“大框架”建构是指,在具体到某一个知识点的设计时,对教学内容只做大框架的预设,留给学生更广阔的创想空间;对教学目标进行“大环节”“大问题”的确定,每一个环节都给学生更多探索、实践的自由度,减少灌输的痕迹,增加对核心问题的深度思考和持续探究,进而对数学知识形成带有个性特征的理解。其间,要帮助学生掌握多种学习方式,如通过动手做验证猜想,通过“试错”辨析正误,通过分析进行总结,等等,助力学生形成对数学知识的深度理解,掌握解决问题的策略和技能。

二、设计实施——铺设创想路径

小学数学创想学习活动的设计与实施,一般包括启发设问、组织探究、迁移发散、练习反馈、形成结构5个环节,引领学生经历有始有终的创想学习过程。下面以苏教版小学数学五年级下册《分数的基本性质》一课为例具体说明。

(一)启发设问:问题开放

所有的创想都是由问题开始的,提出一个有思维空间的问题是引入创想学习的第一步。在开始每一个数学知识的学习之前,教师要知道学生已经有了哪些知识基础,将要学习哪些新的知识,以及后续还有哪些相关联的知识。即基于可迁移的知识来设计“大数学”问题,用有开放度的问题来引发学生的思考。这个问题的答案不是唯一的,而是多元的,在这些答案中可以找到新旧知识之间的内在关系,为创想学习指引方向。

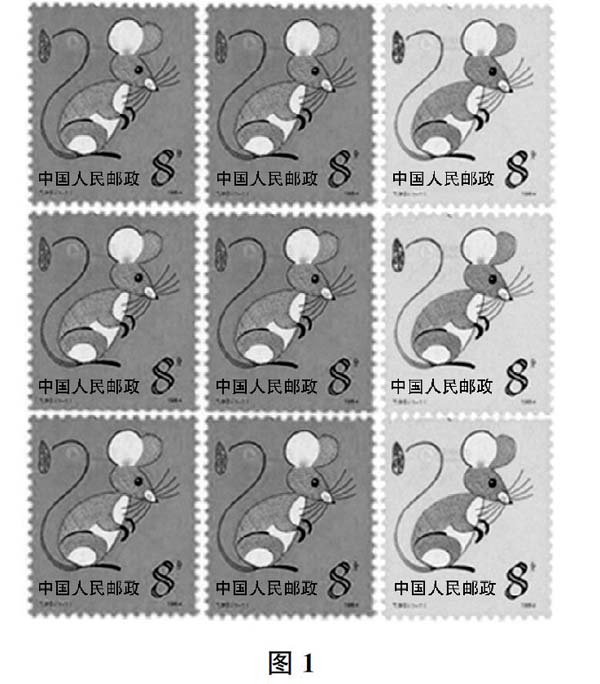

本课课始,教师出示邮票图(如图1),提问:深色邮票部分可以用什么分数表示?

学生回答后,教师追问:你是怎么看出来的,说一说你的想法。

学生展示两种表示方式(2/3和6/9),并知道二者相等。

教师引入:那么问题来了,这两个分数分子和分母都不相同,怎么会大小相等呢?这就是我们今天要学习的——分数的基本性质。

(二)组织探究:体验丰富

数学创想学习活动特别需要学生敢想、敢创,并且需要一定的思维含量,掌握一定的创想技能。教师在设计时就要尽量让问题主题化、系列化,让探究活动不是零敲碎打,而是围绕研究主题展开,形成“大框架”,并给予较长的探究时间,使活动体验更为丰富。这样,活动更完整、有序,更有利于持续地培养学生的创想能力。同时,教师要因势利导地教给学生联想、类比、猜想等方法,发现已知和未知、现象与本质之间潜在的关联,找寻其中的规律。这个过程可以是一个综合的过程,也可以分为一个个阶段性的发现过程,让学生不断地总结提高。

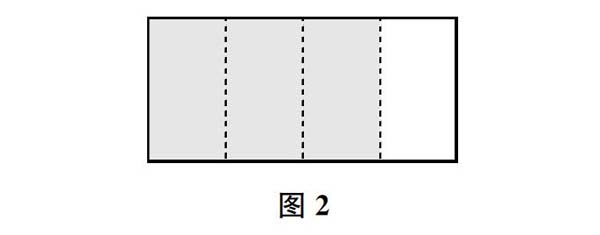

本节课中,承接“这两个分数分子和分母都不相同,怎么会大小相等呢?”的启发性问题,教师出示图2,提问:这里有一张长方形纸,阴影部分用几分之几表示?

学生回答后,教师布置开放的活动:找出和(3/4)相等的分数,可以折一折、画一画等。

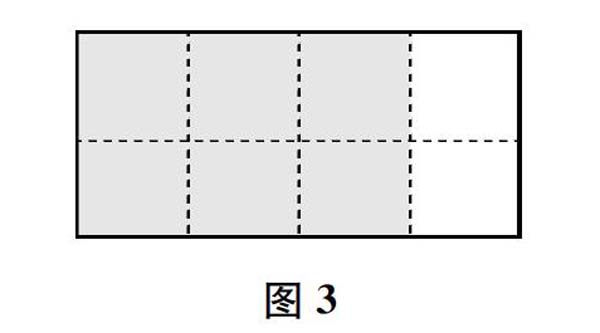

学生操作后,教师选取一位学生的做法(如图3)引导交流:你是怎么折的?你得到的分数是多少?你这样折其实就是把原来的每一份再平均分成了几份?

然后,教师引导学生整理思路:原来的分子、分母同时乘几?得到的分数是几分之几?并根据学生的回答形成类似图4的板书。

教师组织学生进一步研究:(1)如果不折纸,要找到与34相等的分数,有没有简单的方法?(分子、分母同时乘相同的数)(2)分子、分母同时乘7,相等吗?分子、分母同时乘9呢?分子、分母同时乘100呢?

小结:看来,用这种同乘一个数的方法,确实可以找到与34相等的分数。

这样的设计下,学生的经历是丰富的——不同的学生有不同的算法和例子,但都能分析得出其中有隐藏的规律,联系旧知,使“分数的基本性质”呼之欲出。

(三)迁移发散:方向多元

如果学生仅仅在教师的引导下进行完全预设的探究活动,独立性和探究味显然是不够的,为了让学生真正经历创想学习的全过程,在学生掌握基本的探究方法后,应给他们充足的时间用不同的例子進行实践、求证。

“分数的基本性质”的探究过程,除了让学生分析、比较容易观察的分数,还要让学生列举特殊分数,反向验证是否具有这样的规律。从不同的角度和方向,让学生进行独立探究、迁移发散,进一步发展合情推理、演绎推理能力,积累数学活动经验。通过之前的学习,学生初步发现:找一个相等的分数只要将分子、分母同乘一个数。这个发现实际上已经完成了分数基本性质认识的一部分。这时,需要引领学生形成一定的思维路径,为后面的学习提供思维参照。

教师设疑:是(3/4)这个分数特殊吗?还是这种方法适用于所有分数呢?让我们来试一试吧!请找出与(2/7)相等的分数,你能直接找到与它相等的分数吗?

学生找与(2/7)相等的分数,教师板书学生找到的分数,得出结语:分数的分子和分母同时乘相同的数,都可以得出相等的分数。

教师板书,如图5所示,引导学生反向观察:你能发现什么?学生不难发现“分子、分母同时除以2,分数大小也不变”,并自然迁移得到如图6所示的发散结论(可多举几个例子说明)。

教师总结完善:给你一个分数,找与它相等的分数,现在有几种方法?(两种)哪两种?(分子、分母同时乘或除以一个相同的数)这样,学生很自然地完整得出分数基本性质的结论。

(四)练习反馈:循序渐进

在通过自主建构得出分数的基本性质之后,根据认知规律,学生对知识的理解和实际运用之间还有很大的距离,还需要充分巩固和深入理解。这时,一般安排学生独立尝试解决问题,在练习反馈中暴露出学生个体理解所学知识的真实情况,以便教师相机进行个性化指导和点拨。

本节课中,教师可以提供这样一组填空题:

还可以增加难度,设置应用题:

(五)形成结构:瞻前顾后

按照创想学习“大单元”的设计原则,我们摒弃“就事论事”地教学数学知识,而将数学知识结构化、整体化。将每一个知识点放进大的知识网去看,这个知识点就可以向各个方向推演,每个知识点之间的地带学生都可以深度研究。这就鼓励学生对数学知识不断追问,不断猜想、验证,促进深度理解。

“分数的基本性质”的学习,最终也要让学生贯通与商不变的规律、分数除法的意义等之间的关系,理解分数基本性质的本质意义,为以后的约分、通分提供学习基础,并使学生更好地感知数学知识之间的联系。教师可让学生交流讨论,反思自己的学习过程,总结提炼自己的学习方法和学习体验,并清晰地向他人表述,从而真正内化所学,获得属于自己的数学学习经验。

实际操作中,以上5个环节并不是一成不变的,可以根据教学内容和学生学习情况优化调整,但层层递进地引导学生不断创想、不断解决问题的方向不变。在不断自我挑战创想的过程中,学生对数学知识的理解也愈加深刻。

*本文系江苏省教育科学“十三五”规划重点资助课题“儿童创想学习活动的开发研究”(编号:Ba/2016/02/73)的阶段性研究成果。

参考文献:

[1] R.基思·索耶.剑桥学习科学手册[M].徐晓东,译.北京:教育科学出版社,2010.

[2] 蔡日增.创新原理与方法[M].北京:高等教育出版社,2001.

[3] 怀特海.教育的目的[M].庄莲平,王立中,译注.上海:文汇出版社,2012.

[4] 孔企平,张维忠,黄荣金.数学新课程与数学学习[M].北京:高等教育出版社,2003.

- 北方国际干散货运价指数走势分析(2014年2月)

- 我国沿海(散货)运输市场月评(2014年2月)

- 造船合同中预付款还款保函的担保范围

- 长江下游安庆至九江河段航道维护尺度的提高

- 通航枢纽工程诱发运量预测方法

- 三峡船闸允许过闸船舶最大吃水的确定

- 我国绿色拆船业发展面临的困境及对策

- 40万吨级超大型散货船运输经济性分析

- “营改增”对服务型企业财务管理的影响及对策

- 上海长江口水域狭水道船舶安全操纵要领

- 我国主要内河港口吞吐量影响因素计量分析

- 内河运输企业管理中的船员劳动权益保障

- 北方国际干散货运价指数走势分析(2014年1月)

- 我国沿海(散货)运输市场月评(2014年1月)

- 2013年水运行业信息化四大看点回顾

- 控制船舶大气污染气体排放的政策措施及实践

- 集卡调度中的关键问题

- 集装箱海运危险货物谎报、瞒报案件证据链的构成

- 造船合同下船舶所有权的归属

- 船舶登记制度和保险理赔

- 长江上游轮驳船编队的标准化

- 舟山群岛新区海洋经济发展趋势预测及建议

- 涉台海事调查现状及两岸海事调查合作机制

- 《德国交通物流发展规划》给我国的启示

- 船舶应用光纤的可行性

- bonnet

- bonneted

- bonneting

- bonnetless

- bonnetlike

- bonnets

- bonus

- bonuses

- bonus issue

- bonusissue

- bonus shares

- bonusshares

- bony

- boo

- boob

- boobed

- boobing

- boobish

- boobs

- booby prize

- booby prizes

- booby-prizes'

- booby trap

- booby-trapped

- booby-trapping

- 贞古

- 贞叶

- 贞吉

- 贞名

- 贞向

- 贞和

- 贞善

- 贞固

- 贞坚

- 贞士

- 贞声

- 贞女

- 贞好

- 贞妇

- 贞姜

- 贞姬

- 贞姿

- 贞娴

- 贞婉

- 贞媛

- 贞嫕

- 贞嫠

- 贞守

- 贞安

- 贞宗