赵超君

摘 要:学生在经历教学活动后有无取得具体进步或发展,是教学有没有效益的唯一指标。在学生取向视角下,把学生的参与状态、身体发展、技能掌握和心理成长作为体育教学有效性的重要标志,并提出观察与评价体育教学有效性的主要视角与指标。

关键词:学生取向;有效;体育教学;状态;评价

中图分类号:G633.96 文献标识码:A 文章编号:1005-2410(2015)01-0009-03

体育教学是一种通过学生身体对其进行教育的活动,活动是否取得了预期的效果以及效果的大小,即学生通过一节课或一段时间的教学后有无具体进步或发展,“是教学有没有效益的唯一指标”[1],自然,也是教学有效与否的重要标志。教学的有效性是教育学研究的一个永恒话题,无论是夸美纽斯的“大教学论”,还是赫尔巴特的“普通”教育学;无论是巴班斯基对教学最优化的探索,还是凯洛夫“六段教学法”的创立;无论是乔伊斯对教学模式的概括性构建,还是我们现在对教学设计的热潮式研究,其实质都是在追求教学的有效性。尽管人们对有效教学存在目标取向、技能取向、成就取向等不同的理解,尽管人们可以从表层、中层、深层等不同层面来分析有效教学,尽管人们可以把有效教学的焦点聚集在教师、学生、教法、学法等不同对象之上,但一个毋庸置疑的事实是,当我们在研讨体育教学有效性的标志时,我们不能也无法脱离教学活动的主体——学生,因此,本文将从学生取向的视角讨论体育教学有效性的标志与评价问题。

一、从传播学视角看学生在有效教学中的地位

信息传播活动与教学活动具有高度相似的构成要素,例如,一般的信息传播过程可以大致概括为:传播者依据什么目标,在什么环境下,使用什么传播内容,通过什么媒介与方法,对谁进行了信息传播以及传播达到了什么效果。这就是布雷多克在拉斯韦尔“5W”公式的基础上发展出的“7W”模型[2],这一模型基本上涵盖了传播过程的所有要素。从表1不难看出,这些传播要素和教学要素具有高度的相似性。

传播效果是传播学者们最为关切的问题,因为没有效果的传播活动将失去传播意义。从传播学视角审视体育教学活动,我们最为关切的应当是教学效果,即学生在经历学习过程后是否发生了变化,发生了什么变化以及变化的程度,因为教师在课堂上所做的一切和付出的一切努力,其目的都是为了促进学生的发展,学生在教学活动前后的状态变化乃是衡量教学活动是否取得成效的最直接、最客观的标志。

学生在体育教学中的地位如同受众在信息传播过程中的地位一样,不研究学生在经历了学习过程后做了什么或发生了什么,就如同研究传播现象却不关注传播效果一样。美国传播学者卡兹早在几十年前就提出,只有把研究的视角从“媒介为人们做了什么”转向“人们用媒介做了什么”,传播学研究才能解救自己,免于“死亡”。传播效果取决于受众,取决于受众对传播信息的态度和接受状态,这和学生的接受状态对教学效果具有决定作用是一样的。当今,我们已把教育教学研究的视角从“教师在课堂上做了什么”转向“学生在课堂上做了什么”[3],这是教育教学改革深入发展的一个极其开阔的空间和重要标志。因此,我们在讨论体育教学有效性的标志时必须把着眼点放在学生身上,必须从学生取向的视角评价体育教学的有效与否。

二、学生取向视角下体育教学有效性的体现

体育教师的所有教学行为都在一定程度上影响着体育教学的效果,但这种效果必然是通过学生的状态变化得以体现的。从这一角度出发,学生的参与状态、身体发展、技能掌握和心理成长等可以作为体育教学有效性的重要标志。

1.参与状态

决定体育教学有效与否的关键在于学生身心在教学过程中处于什么状态。这些状态可以用一些相互对立的词汇来加以描述,如昏沉与唤醒、自卑与自信、怯懦与勇敢、讨厌与喜欢、低迷与高亢、迟滞与活跃、盲目与明确、逃避与亲近、分散与集中等。以上表现基本上可以归结为消极与积极、被动与主动两种迥然不同的状态。主动参与、乐意学习的状态必定引发学生在学技能、炼身体、调感情等方面的良好表现,从而产生最大化和最优化的体育学习效果。于是,学生在学习活动中的“参与状态”必然成为体现体育教学有效性的前提性标志。

从传播学的角度看,学生无疑是一群接受体育与健康信息传播的受众,但他们并非是被动接受知识和技能的容器,他们可以主动选择自己感兴趣的内容和信息的接收形式以及接收时间与顺序。有时候教师是认真的,教学环境是良好的,传播内容是正确的,传播渠道是畅通的,但却没有收到良好的教学效果,原因就在于学生身心没有处于积极主动的参与状态,就像是一台收音机没有打开电源或调准接收频率,任凭电台功率多么强大,它也接收不到传播信号一样。因此,学生的参与状态可以在很大程度上体现体育教学的有效与否。

我们过去更多地关注教师向学生的单向传播和这种传播活动的有序性,更多地考虑如何凭借教师的经验与技能传授承载于体育教材中的知识和技能。而当代体育教学则更多地强调传播过程中的互动作用和学生对传播内容的主动接受。我们常说“教”是为了“不教”,变“要我学”为“我要学”等,实际上都是在强调一种学生学习状态的转变,学生学习状态的积极转变将把教师和学生引向一种全新的教学境界,也是体现教学基本质量和有效性的前提性标志。

2.身体发展

学生的身体运动是体育教学的主要手段和基本形式,这使得体育与健康成为学校教育中唯一具有促进学生身体发展功能的课程,这种功能主要表现在促进学生身体的正常生长发育和机能发展以及增强体能素质等方面。运动技能学习和体能素质锻炼共同具有的重复性和负荷性特征,促使身体在运动过程中发生一系列生物学变化,如由于长期肌肉运动引发肌纤维增粗带来的力量增强、心血管系统机能改善带来的耐力提高、关节韧带伸展性提高带来的柔韧性变化等,从而改善和增强学生的体能素质,使体育教学过程成为一个强身健体的过程、一个健身育人的过程。

当前我国中小学体育课时数不断增加,义务教育阶段已达每周三课时之多,如果每周三节的体育课上,学生身体都能获得适宜的运动负荷和足够的练习密度,都能得到充分的良性刺激,那么,促进青少年身心健康、体魄强健的目标并非遥不可及,而是指日可待的。因此,体育教学过程是否能保证适宜的练习密度、是否使学生身体承受适宜的运动负荷、是否使学生在长期的体育学练过程中强身健体,是体现体育教学有效性的重要标志。

3.技能掌握

体育教学虽然是一个促进学生体魄强健的过程,但却不能把体育课堂视为一个纯粹的健身房,也不能把学生视为被动接受训练的生物体。作为学校教育重要组成部分的体育课程,担负着传承体育文化、传授运动技能、培养学生终身体育意识与能力的重要任务。传承体育文化和锻炼身体都需要掌握运动技能与方法,学习和掌握运动技能既是体育课程的重要目标,也是实现课程多元目标的基本手段。

固然,通过一节课是很难衡量学生对某项运动技能的掌握程度的,但当学生经历了十几年的体育学习后仍然一无所获,体育教学的有效性受到质疑便是理所当然的事情了,这是一个应当引起学校体育工作者与研究者深思的大问题。因此,学生通过多年的体育学习过程,是否了解了一些他们应该了解的体育与健康知识、是否掌握了一两项体育运动的技能、是否能够运用一些体育锻炼的原理和方法进行锻炼,也是判断体育教学有效性的重要标志。

4.心理成长

心理成长主要表现为学生各种心理品质在体育学习过程中的不断变化与成熟。最近教育部领导对学校体育的功能与目标有一个“三位一体”的高度概括,这就是增强体能、传授技能和健全人格。身体运动不是单纯的生物运动,学生在身体运动中必有注意、动机、兴趣、意志等心理活动的参与与变化,必有情感、态度、价值观的转变与发展,必然伴随着心理品质的改善与成熟。学生在群体性身体运动中,其人际互动的频繁,运动乐趣的体验,勇敢、果断、坚毅等意志品质的表现,个人体育行为的道德规范等,是其他非身体运动的教学活动所不具有的,学生在体育运动中表现出的合作、竞争、遵守、服从、振奋、拼搏、勇敢、坚毅、果断等,无一不对学生的心理成长产生重要而积极的影响,这赋予了体育教学活动促进学生心理成长的价值与可能。因此,仅有体能的锻炼和动作技能的传授,还不是真正意义上的有效体育教学。学生不仅锻练了体能素质,掌握了运动技能,而且情感得到陶冶、人格得到健全、兴趣得到激发、意志得到增强、道德得到规范,才是真正有效和高效的体育教学。

三、体育教学有效性的观察判断与评价

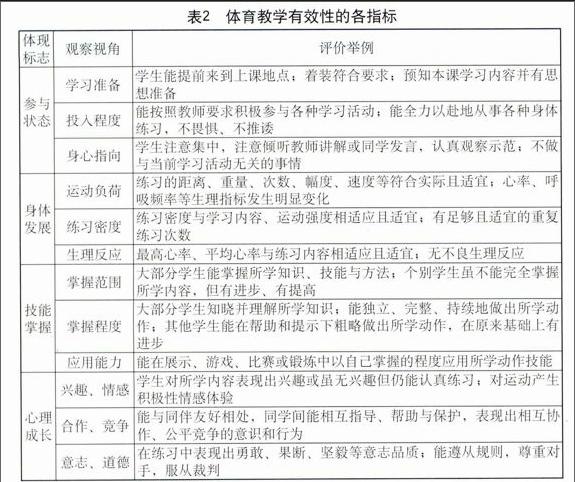

学生取向视角下体育教学有效性的几个重要标志,同时也是观察判断和评价体育教学有效性的主要视角。基于这些视角,可以进一步细化出体育教学有效性的具体评价指标。

1.参与状态的观察与评价

一般来说,我们可以从学生的学习准备、投入程度、身心指向等几个方面对他们的参与状态进行观察判断和评价。例如学生是否能提前到达上课地点,是否预知本课学习内容,服装鞋子是否符合体育课堂常规的要求,注意力是否集中,是否积极发言,练习是否投入及投入的程度,学生状态随着学习进程的深入有无变化和改善等,都是观察学生参与状态的具体指标。

2.身体发展的观察与评价

体育课上的运动负荷、练习密度以及学生的生理反应等,是体育教学有效性在身体发展方面的主要视角。例如身体运动的强度及其练习的数量、重量、次数、距离等运动量因素,练习密度是否足够,是否与学习内容和练习强度相符合,学生的最高心率、平均心率、呼吸频率等生理指标是否发生明显变化,学生面色、出汗情况与环境是否相符,有没有不良生理反应等,都可作为观察和评价学生身体发展的具体指标。

3.技能掌握的观察与评价

学生在一节课后对某一个动作的掌握范围、掌握程度,在经历一个学段的体育学习之后,对某项运动技能的掌握范围、掌握程度以及在运动实践中的应用能力等,是观察学生运动技能掌握情况的主要视角。例如能独立、完整、持续做出所学动作的人数及其比例,体弱学生有无在原有基础上的进步与提高,学生是否能应用所学动作技能在运动实践中进行展示、锻炼、游戏或比赛等,是观察和评价学生技能掌握情况的重要指标。

4.心理成长的观察与评价

学生在动作学练、帮助保护、参加游戏或运动竞赛中,在兴趣与情感、合作与竞争、意志与道德等方面的反应与表现,是学生心理成长的主要观察视角。例如学生的面部表情是喜悦还是沮丧,对所学内容是喜欢还是厌烦,能否积极帮助、保护同伴做动作,遇到困难时能否坚持,敢不敢练习有一定风险的动作,能否与同伴相互合作或公平竞争,能否遵守游戏规则和服从裁判等,都是观察学生心理成长的重要指标。

学生取向的体育教学有效性的体现标志、观察视角与评价举例概括见表2。

四、体育教学有效性的联想

体育教学的有效性问题引发了几点联想。

1.评价教学有效性的着眼点在学生,但提高教学有效性的着力点却在教师

虽然我们把评价有效体育教学的着眼点放在学生的状态变化上,但不能忘记的是,学生的状态变化是在教师主导作用的引领下,朝着预期的教育目标发生和发展的,提高教学有效性的着力点在于教师。体育教师必须以学生发展为中心,从学生实际出发,精心设计体育教学,发挥教师主导作用,认真实施教学活动,以有效的内容和方法,激发学生运动兴趣,调动他们的学习主动性,使他们以最佳状态投入体育学习,并在学习中不断改善个体状态,不断获得进步与发展。这是一种需要教师常年坚持、日积月累、殚精竭虑的工作,但也是一种健身育人、意义深远、功德无量的工作,也正是教师职业的价值所在。

2.不能只追求体育教学的效果,还要讲究体育教学的效率

讨论体育教学的有效性必然涉及效果和效率的关系问题,因此,我们在关注教学效果的同时,还必须关注教学的效率。教学效率指的是教学成本与教学效果之比,例如,在教学效果不变的情况下,教师付出的劳动成本越高,教学效率就越低。讲究体育教学效率要求教师精心设计教学活动,以合理的、必要的时间、成本和精力,获取最大可能的教学效果,同时最大限度降低预期损失或负面效果。用列宁的话说,就是“自觉地选择耗费力量最少,而能够提供最大、最持久的结果的斗争手段、方式和方法”。(《列宁全集》第8卷,第82页)目前国内体育观摩课上那些预先排练、兴师动众、耗资废财的做法显然是只顾及了教学效果,而忽略了教学的效率,是一种短期效果虽好,但却难以长期持续的“有效”教学。

3.不能只追求一课一时的有效,更要追求长期持续的有效

体育教学的效果是通过长期的一节又一节的体育课体现出来的,不可能指望一两节体育课就使学生身心状态发生巨大的变化。但是,没有一节又一节有效体育课的积累,就不可能促使学生身心状态得以发展变化。真正意义的有效体育教学一定是朴实的、常态的和可持续的,一个体育教师上一两节有效的体育优质课并不难,难的是每节常态体育课都有效,一辈子都上有效的体育课,而这最难的,也是我们最应该追求的。如果每一个体育教师能让每一节体育课都有效和高效,使学生在每一节体育课上都能练有所得、学有所获,我国青少年学生体能素质持续下降,经历长期体育学习却未能掌握一两项运动技能的窘况一定会得以扭转。

参考文献:

[1]钟启泉,崔允 ,等.为了中华民族的复兴,为了每位学生的发展——《基础教育课程改革纲要(试行)》解读[M].上海:华东师范大学出版社,2001.08.

[2]许静.传播学概论[M].北京:清华大学出版社,2007.3.

[3]阮志孝.传播学视野下的传统教育学派与现代教育学派[J].现代远程教育研究,2006.02.

- 信息化背景下档案管理员素质建设探析

- 新时期科技情报信息服务模式及管理策略探讨

- 碳化磁性稻壳对污染水中蓝藻的捕捉和打捞的研究

- 浅谈招投标阶段的成本控制

- 既有线接触网站改工程施工问题浅析

- 浅析变电运行中的事故分析及处理措施

- 水利工程地基处理技术分析

- 电力调度运行安全风险及防范策略

- 节水灌溉技术在农田水利工程中的应用

- 水厂电气二次设备及其自动化改造

- 自密实混凝土在水库泄洪洞原洞衬砌中的应用研究

- 浅析热电厂电气设备检修工作的相关问题

- 干扰环境下中波天馈线系统的测量实践

- 抽水蓄能电站工程建设施工中安全风险管理体系研究

- 探索真空循环水系统水消耗及改造

- 智能变电站继电保护系统可靠性研究

- 综合自动化系统继电保护装置应用及检修分析

- 变电运维误操作事故预控措施分析

- 新农村背景下农村小型农田水利工程管理的建议

- 水利水电工程水文地质问题分析

- 光伏并网对电网谐波的影响及抑制

- 不同编制密度下的防波套建模与仿真

- 提高煤矿供电系统稳定性对策措施探究

- 电力工程技术应用于智能电网建设中的分析

- 提高大型变压器滤油效率方法的研究

- nonindustrious

- nonindustriously

- nonindustriousness

- nonindustriousnesses

- nonindustry

- noninert

- noninertial

- noninertly

- noninertness

- noninertnesses

- noninfallible

- noninfallibly

- noninfantries

- noninfantry

- noninfecting

- noninfection

- noninfections

- noninfectious

- noninfectiously

- noninfectiousness

- noninfectiousnesses

- noninfective

- noninferable

- noninferably

- noninfested

- 耗尽资财

- 耗干儿

- 耗废

- 耗弃

- 耗心疲力

- 耗扰

- 耗折

- 耗损

- 耗损疲乏

- 耗损精神

- 耗损至极

- 耗敝

- 耗散

- 耗散结构论

- 耗时

- 耗材

- 耗比

- 耗水

- 耗油

- 耗油儿

- 耗涸

- 耗电

- 耗电量巨大的电器、设备

- 耗登

- 耗眼