张永娇

摘要:襀翅目昆蟲简称襀,俗称“石蝇”,最早出现于石炭纪那缪尔期,是昆虫纲的一个小而古老的类群。目前,国内外对其成虫的研究较多,而稚虫研究在国内仍处于空白阶段。本文对该类群地质历史及形态特征进行了简要介绍,并对襀翅目稚虫的食性以及生境加以分析,并初步讨论了其成虫与稚虫的统一要素。

关键词:昆虫化石;襀翅目;石蝇

一、襀翅目昆虫简介

襀翅目昆虫简称襀翅虫或襀,俗称石蝇,英文名stonefly、Perlidae,是昆虫纲的小类群,至2005年,世界已发现的襀翅目化石昆虫约19科85属220种以及5个不确定种[1]。现生襀翅目昆虫种类约3500种,分布于除南极洲以外的世界各大洲,甚至在5600米的雪山上仍有其踪迹[2]。

在地史时期,襀翅目化石昆虫分布极为广泛,除北极地区外七大洲均有发现,且涉及到的地质时代久远。迄今为止,发现的最早的襀翅目昆虫化石采自中国宁夏中卫地区的石炭纪那缪尔期地层,距今约3.2亿年之久,是一个古老的化石昆虫类群[3]。二叠纪时期,石蝇分布广泛,在澳大利亚、南非、南极洲、俄罗斯的欧洲区域以及亚洲北部均有发现,但主要以成虫为主,仅有一种罕见的稚虫。三叠纪的襀翅目化石种类并不多,且主要以成虫为主,仅在北半球大陆上发现了稀少的稚虫化石。到了侏罗纪,襀翅目昆虫到达了繁盛时期,且稚虫化石占主要地位,主要分布在亚洲。白垩纪开始,其化石数量开始减少,但科级和属级的阶元开始增加,且现生类群开始出现,晚白垩世尚未发现襀翅目化石。第三纪襀翅目昆虫化石更为稀少,且通过鉴定的化石种类发现,均为现生的襀翅目科[2]。

二、形态特征

鉴于昆虫在成长过程中存在变态发育或半变态发育的过程,其成虫与幼虫(稚虫)在形态上存在较大的差异,因此在化石昆虫研究过程中,因无法观察其成长过程,遂将成虫与稚虫分开研究。当前昆虫为半变态,因此成虫与稚虫之间体型较相似。

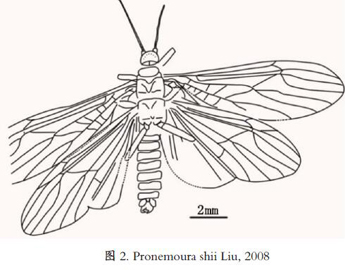

襀翅目稚虫体型小至大型,其小型仅4.5mm,大型可达34mm,蛃型;头呈圆形或三角形,具有发达的复眼,个别种类具2-3个单眼;触角多丝状,分节;口器为咀嚼式;胸部可分为前胸、中胸和后胸;前胸大,可动,其背板发达;中、后胸构造相似,各着生一对翅芽平展在背部两侧,个别种类具明显的斑纹;每个胸节着生一对足,足分为基节、转节、腿节、胫节和跗节;跗节3节,不同类群其跗节的长度比例具明显差异,顶端具尖锐的爪;腹部10节,个别种类腹部具明显的暗色斑纹,第10节末端具1对尾须,丝状多节;有气管鳃(图1)。

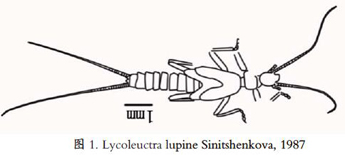

襀翅目成虫体小至中型,体型较为宽扁,体型似稚虫,半变态发育。与之不同点在于成虫阶段中后胸的翅芽生长为一对翅,膜质,翅脉多,且中、肘脉间通常具较多的横脉,静止时翅折扇状,平覆在胸部和腹部背面;有的种类尾须可特化为外生殖器的组成部分,雌虫无产卵器,常具特化是下生殖板(图2)。

三、食性

襀翅目昆虫口器为咀嚼式,成虫阶段几乎不取食,稚虫阶段其食性可分为植食-腐食型、捕食型和杂食型三种,但因其口器受限,因此这三种食性的稚虫均取食于细小的植物碎屑或动物尸体以及鱼卵。

植食-腐食型稚虫口器具有坚硬的上颚及发达的上唇须,大多数取食于死亡或者腐烂的植物碎片,其中也有少数种类取食于活着的藻类植物。在取食过程中,该类型的稚虫会优先选择有营养的植物。除此之外,其取食的偏好不仅取决于植物类型,还取决于稚虫的成长阶段,一些种类的稚虫在成长后期会取食一些坚硬的植物叶片。其中,在该种食性中细分,可将其分为撕碎型、磨食型和刮食性。一般较大的稚虫如西伯利亚襀科取食一些较大的植物叶片,该类型上颚强壮,较尖锐;而较小一些稚虫种类则磨食植物,其上颚强壮,但较粗钝;而在现生种类中,存在一些食苔藓等附生植物的刮食型种类。

捕食型稚虫口器结构则与植食-腐食型有明显的不同,其上颚弯曲且狭窄,具尖锐的小齿,且唇薄。通常情况下,捕食性的稚虫在捕食过程中专取食于水中较常见的小型浮游幼虫或水生类双翅目昆虫,且一些证据表明,该类群在捕食过程中也具有一定的选择性。在某些稚虫种类中发现,捕食型的稚虫肠道中残有一些藻类及其他植物碎屑,而植食-腐食型稚虫肠道中也含有动物尸体和鱼卵,因此可以推测,存在杂食型稚虫,其口器结构也属于在植食-腐食型与捕食型之间的过渡类型。

四、生境

现生襀翅目昆虫成虫常停留或徘徊在溪流、湖畔的植物或岩石上,很少取食;稚虫大多生活在通气性良好、洁净、清凉的水域,该类昆虫对水中的化学物质反应较敏感,因此可用来检测水资源的污染环境。

Sinitshenkova(1987)曾在其著作中将化石石蝇稚虫总结了10种生境,有亲石型、丛生型、底栖孔生型、穴居型等。其中不同的生境也导致了其不同的形态特征,这为研究襀翅目稚虫生活的古生境提供了重要的依据。例如:亲石型石蝇稚虫主要生活在溪流、河流下侧岩石或湖泊潮间带的岩石中,该类型主要是聚集了一些较弱小的类群,其形态特征主要为:体中型或大型,较扁平,体节较宽,腿节和胫节较短,更为典型的特征是腹部生长有浓密的刚毛用来支撑身体,使其能够紧密的停留在岩石的表面。而丛生型石蝇稚虫多生活在草丛中。较之亲石型,该类群体型稍短、略扁平、柱状,其体节略短,腿节和胫节不再那么扁平,该结构的石蝇稚虫往往生活在堆积的植物碎屑中,同时也能适应水流较弱的环境中。这些结构的差异主要由其生活环境的不同而决定[4]。

五、成虫与稚虫统一要素

目前,襀翅目成虫与稚虫的化石研究处于分裂阶段, Sinitshenkova(1997)曾提出将成虫和稚虫统一的三个标准,即稚虫和成虫化石均采自同一地点,同时,在分类鉴定中,稚虫和成虫的上一阶元一致,且个体大小能匹配[5]。而且,这三个标准必须同时具备,然而,事实以上的标准很难同时达到,这致使二者统一问题难度加大。但是另一方面,襀翅目昆虫在成长过程中属于半变态,其稚虫与成虫之间除翅和生殖器外,其他形态差异较小,且科级阶元特征一致,这又为二者统一问题带来了曙光。

参考文献

[1]刘玉双, 任东. 襀翅目化石的研究进展[N]. 动物分类学报, 2006, 31(4): 758-768.

[2]刘玉双. 中国襀翅目化石分类学研究及起源、扩散分析[D]. 首都师范大学, 2008.

[3]Bethoux O., Cui Y. Y., Kondratieff B. et al. At last, a Pennsylvanian stem-stonefly (Plecoptera) discovered[J]. BMC Evolutionary Biology, 2013, 11: 1-12.

[4]Sinitshenkova N. D.. Historical development of the stoneflies[M]. Trudy Paleontol. Inst. Akad. Nauk SSSR, 1987, 221: 1-144 (in Russian).

[5]Sinitshenkova N. D.. Palaeontology of stoneflies[Z]. In: P. Landolt & M. Sartori (eds.). Ephemeroptera & Plecoptera: Biology-Ecology-Systematics. Fribourg. P., 1977, 561-565.

- 浅谈初中思想品德课中的快乐教学

- 校园文化在高职学生思想政治教育中的有效性探究

- 试论网络时代高一年级思想政治课程的创新

- 基于核心素养的作业前置教学实践

- 探究融入性教学法在初中思品课教学中的应用

- 巧设情智课堂,彰显魅力共生

- 初中地理校本作业设计中地图的运用策略初探

- 浅谈艺术类学校提高地理文化课程教学的策略

- 浅谈初中地理教学中微课的制作思路

- 探究巧用乡土地理活跃课堂教学

- “用”好教材 构建高效地理课堂

- 导师考核制下问题导学在历史教学中的运用

- 基于核心素养的唯物史观在高中历史教学中的实践思考

- 论高中历史对话教学的构建

- 如何做好普通高中历史学科学业水平考试复习

- 他山之石、可以攻玉

- 浅谈几种提问技巧在历史课堂中的运用

- 浅谈高中历史课堂“问题式教学法”

- 如何更有效的开展历史课教学

- 2017年高考全国卷的历史意识考查及其复习措施研究

- 提高初中历史教学质量的探索与实践

- 浅议高中历史人性化课堂教学策略

- 注重语篇教学促进阅读效果和情感素养的提高

- 用多样化教学手段促进英语教学

- 浅议高中英语教学中英美文学的渗透

- rub off onto

- rub out

- rubs

- rub sb/sth ↔ down

- rub somethingoff (something)

- rub sth off (sth)

- straightest

- straightfaced

- straightforward

- straightforwardly

- straightforwardness

- straightforwardnesses

- straighting

- straightish

- straightjacket

- straightjacketed

- straightjacketing

- straightjackets

- straightlinemethod

- straight-line method

- straightly

- straightness

- straightnesses

- straightrebuy

- straight rebuy

- 骗局

- 骗拐

- 骗术

- 骗来的娃娃养不大

- 骗来的娃娃长不大

- 骗棍

- 骗死人不偿命

- 骗汇

- 骗汇套汇

- 骗油

- 骗租

- 骗税

- 骗端

- 骗胁

- 骗腿上马

- 骗腿儿

- 骗诈

- 骗词

- 骗诱

- 骗购

- 骗贷

- 骗贼

- 骗赃

- 骗赔

- 骗赖