张庆+谢畅

摘要:白马集镇农贸市场地处瀑布沟库区库尾段右岸斜坡地带,受“4.20”地震的影响,白马集镇农贸市场不稳定斜坡在之后出现变形开裂现象,威胁到移民生命和财产的安全,进一步查明地质灾害发育的条件、工程地质条件和地质灾害点特征,对于该类灾害体的防治具有重要意义。

关键词:不稳定斜坡;特征;防治

前言:白马集镇农贸市场位于大渡河右岸、瀑布沟库区库尾段斜坡地带,其后缘为分散的移民安置点。受“4.20”地震的影响,该斜坡出现变形开裂,目前正处于蠕滑变形阶段,在暴雨和地震作用下,有可能继续变形,威胁到包括农贸市场在内的移民安置点建筑物穩定及7户32人移民生命和财产的安全。

1 工程地质条件

1.1 地形地貌

工作区位于侵蚀构造低山地貌区,分布高程840m~1200m,,地形坡度10°~13°,场地南西侧200m发育一深切的冲沟,切割深度约20~100m,两侧基岩出露,冲沟沟口与大渡河相接。

1.2 地层岩性

(1)第四系松散堆积层

人工填土层(Q4ml):由粉质粘土及角砾、碎石构成,主要分布在场地挡土墙后侧。

坡洪积层(Q4dl+pl):由粉质粘土、粉土、角砾土、碎石土及块石土等组成。

(2)三叠系上统白果湾组(T3bg)

泥质粉砂岩:深灰色,由粘土矿物、长石、石英及少量白云母组成,该层在场区出露厚度约100~200m。

1.3 地质构造与地震

(1)地质构造。该区位于扬子准地台西缘的上扬子台褶带内,属川滇南北向构造带东亚带的北段,其东侧分布有金坪断裂,西侧分布有鲜水河磨西断裂带。场区位于两断裂之间,宜东向斜在其东北侧,相距较远。

(2)地震。石棉县地震效应主要属外围强震活动波及区。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)、GB 18306-2001《中国地震动参数区划图》国家标准第1号修改单及GB50011-2010《建筑抗震设计规范》,工作区地震基本烈度为Ⅷ度,地震动峰值加速度为0.20g。

2 水文地质条件

根据地下水赋存条件,区内地下水类型分为两类:松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙水。

3 不稳定斜坡基本特征

3.1 不稳定斜坡形态特征

斜坡中后部因移民工程修筑挡墙而呈现台阶状,高1~5m,斜坡中前部主要为阶梯状农田,农贸市场至最前缘挡土墙之间为修建挡土墙后的回填区。斜坡长约140m,宽约60-90m,斜坡坡向237°,平面上呈近似矩形。场地东北高西南低,相对高差15~20m,坡度10°~13°。

3.2 堆积体特征

该不稳定斜坡体堆积体为第四系全新统松散堆积层(Q4ml、Q4dl+pl)。其中,人工填土层主要分布在一级挡墙后至农贸市场的回填区域,该层填土夯实程度较好,但由于块碎石含量较高,其透水性较好,降水及破坏的地下排水管网中的渗水易通过该层向下渗透,软化下部土体;坡洪积层为坡体原始堆积形成,其物质组成以粉质粘土、粉土、角砾土、碎石土及块石土为主,其中,粉质粘土、粉土分布于人工填土以下的浅表层,以下为粗颗粒土,包含角砾土、碎石土及块石土,在空间分布上多为无序穿插堆积。第四系堆积物总体上分布不均,厚度2~24.7m,呈东薄西厚的堆积特征。

3.3 下伏基岩特征

不稳定斜坡下伏基岩主要为三叠系上统白果湾组(T3bg)泥质粉砂岩地层,主要岀露于不稳定斜坡东侧缘冲沟及斜坡后缘陡坎地段,不稳定斜坡体区内未见出露。岩层产状为350°~0°∠10°~15°,缓倾坡内。

3.4 潜在滑动带特征

根据现场调查及勘察资料显示,未发现有明显滑面,但局部深度范围内揭露的粉质粘土含水量较高,多呈软塑状。该层粉质粘土遇水极易软化变形,从目前坡体上表现出的变形特点来看,因而推测现状变形土体为该粉质粘土层的蠕动变形,推测滑面倾角为5~30°,呈后部较厚,中前部薄的特点,剖面上呈弧形。

3.5 不稳定斜坡变形的影响因素分析

1、边坡开挖导致斜坡内部应力变化。斜坡由于移民工程建设,填方形成了5~10m的填方边坡,形成了较高的临空面,加之在挡墙后的房屋及道路车辆加载,使原有坡体内的应力发生改变;

2、4.20芦山地震影响。地震虽然没有对石棉县的山地地貌、水系和森林生态等造成明显的改变,但地震对地质环境的影响是明显的。在地震的影响下,斜坡浅表层土体密实度降低,内部出现微小地震裂隙,并导致为后期降雨入渗提供有利通道;

3、斜坡体表面降雨入渗影响。在降雨情况下,由于挡墙后的人工填土层透水性较好,且改造后的斜坡在剖面上呈现台阶状,有利于雨水通过地表裂缝下渗到坡体内部的软弱层,使之进一步软化产生变形。

4、水渠长期渗水入渗影响。现场调查发现靠强变形区水渠存在渗漏现象,长期的渗水通过人工填土层下渗,并通过原有地震后斜坡内部的微小裂隙,进一步软化了下部粉质粘土层,导致斜坡东侧变形更为强烈。

5、特定的土体结构影响。斜坡上广泛分布有粉质粘土层,据钻探揭露资料显示该土体天然含水率较高,遇水易软化,该土层为一潜在软弱界面,斜坡易沿该层界面发生活动。

3.6 不稳定斜坡变形破坏模式分析

斜坡原始地形相对平缓,在后期移民工程建设中,后缘填方量较大,导致斜坡剖面形态为上陡下缓的折线型,后缘高填方形成了加载的作用,破坏了自然斜坡原有应力;4.20地震使斜坡浅表层土体密实度降低,而挡墙后的人工填土层透水性较好,有利于后期降雨入渗软化下部潜在软弱层,在暴雨等极端工况下,粉质粘土层饱水加之后缘的加载作用使斜坡体沿该软弱面发生蠕动变形;斜坡变形导致地下排水管网出现破裂渗水,更进一步影响坡体稳定性。

综上,该不稳定斜坡的变形属于潜在推移式活动变形,变形破坏机制为滑移-拉裂型,目前处于蠕动变形阶段。

4 斜坡稳定性评价

该斜坡由于基岩表现为缓倾坡内,不会发生沿基岩裂隙面的滑动。因此,重点进行沿基覆盖界面和粉质粘土软弱层滑动的稳定性相关计算。

4.1 计算方法

运用传递系数法开展不稳定斜坡稳定性系数及剩余下滑推力计算。

4.2 参数选取

(1)土體重度

人工填土以块碎石土为主,天然容重值22kN/m3,饱和容重值22.5kN/m3;粉质粘土天然容重值20.9kN/m3,饱和容重值21.5kN/m3;块碎石土天然容重值23kN/m3,饱和容重值23.2kN/m3。

(2)块碎石土抗剪强度

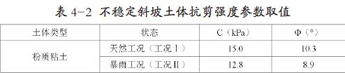

(3)粉质粘土抗剪强度

当潜在滑动面为粉质粘土软弱面时,(潜在滑动面)滑带土抗剪强度根据地区经验、规范取值、反演相结合的方法综合确定。

4.3 计算模型与工况

(1)整体稳定性检算计算模型与工况

基覆界面作为潜在滑动面进行定量地评价不稳定斜坡体的稳定状况。主要考虑以下两种工况下的坡体稳定性问题:

①工况Ⅰ:自重(天然);

②工况Ⅱ:自重+暴雨;

(2)沿粉质粘土软弱面滑动的计算模型与工况

沿粉质粘土软弱带向坡体前缘剪出的情况。主要考虑以下三种工况下的坡体稳定性问题:

①工况Ⅰ:自重(天然);

②工况Ⅱ:自重+暴雨;

③工况Ⅲ:自重+地震。

4.4 斜坡稳定性分析与评价

按照不同工况分别对潜在滑面进行稳定性计算。根据计算结果,对不稳定斜坡进行稳定性分析评价。将稳定性划分为四级:稳定系数Fs>1.15为稳定,1.15≥Fs>1.05基本稳定,1.05≥Fs≥1.0为欠稳定,Fs<1.0为不稳定。

(1)整体稳定性计算结果

在天然工况下的稳定系数K=4.19,处于稳定状态;在暴雨工况下的稳定系数K=3.62,处于稳定状态。计算结果显示在斜坡在天然工况和暴雨工况下整体稳定性均较好,即沿基覆界面发生整体滑动可能性较小。

(2)沿粉质粘土软弱面滑动的稳定性计算结果

按照不同工况对主滑剖面的潜在滑面(粉质粘土软弱面)进行不稳定斜坡稳定性计算。

根据计算结果,斜坡的潜在主滑方向,暴雨工况下不稳定,随着挡土墙后坡体自重应力和孔隙水压力逐渐增大,将导致斜坡继续沿粉质粘土软弱面滑动。

综上所述,斜坡整体沿基覆界面发生滑动可能性较小,但暴雨工况和地震工况下沿人工填土以下的粉质粘土软弱面滑动可能性较大。

5 防治方案建议

(1)坡体上的地表裂缝进行全面填补、夯实,减少地表径流或雨雪的入渗量。

(2)对斜坡变形导致破坏的地下排水管网系统进行及时排查,并对渗漏处及时进行修复,避免地下排水管网中的渗水继续对坡体稳定性造成影响。

(3)对受不稳定斜坡变形影响的房屋基础进行及时加固,对房屋开裂处及时修补。

(4)支挡工程:抗滑桩+封闭裂缝。

6 结语

(1)通过对白马集镇农贸市场潜在不稳定斜坡影响因素及破坏模式分析,确定斜坡变形破坏机制。

(2)对不同工况进行稳定性计算,斜坡整体沿基覆界面发生滑动可能性较小,但暴雨工况和地震工况下沿粉质粘土软弱面滑动可能性较大。

(3)根据斜坡变形破坏特征,建议采用以抗滑桩+封闭裂缝为主的综合治理方案。

参考文献

[1] DZ/T0218-2006.滑坡防治工程勘查规范[S]

[2] GB50011—2010.建筑抗震设计规范[S]

[3]刘传正.地质灾害勘查指南[M],北京:地质出版社,1995年

[4]孙玉科,牟会宠,姚宝魁.边坡稳定性分析[M].科学出版社,1988年

[5]胡广韬.滑坡动力学[M].北京:地质出版社,1995年

[6]陶连金,苏生瑞,张倬远.边坡的动力稳定性分析[J].工程地质学报,2001.9

[7]张悼元.滑坡防治工程的现状与发展展望[J].地质灾害与环境保护,2000(2):1-5

- 新媒体时代电视节目创新研究

- 以绍兴日报为例探究新媒体时代下传统媒介的发展

- 从“互联网+公益”兴起看公益众筹平台的现状及问题

- 党媒舆论监督报道如何实现报网端融合发力

- 全媒体时代的台网融合策略

- 州市电视台融媒体架构下的全台网建设

- 移动互联网时代知识付费背后的心理需求分析

- 新媒体时代网络舆论的非理性表达

- 融媒体时代新闻记者业务素养探讨

- 网络新媒体平台实现融合传播的尝试和思考

- 新媒体“标题党”乱象及治理

- 高校网络舆情监控管理及预警机制建立

- 新媒体时代广播融合发展策略研究

- 网站信息系统安全探讨

- 手机端网页视觉设计研究

- 基于Hyper—V的虚拟化技术在广播电台的应用研究

- 女性消费品微电影广告营销及广告效果分析

- 民办高职院校新媒体平台运营与建设

- 优质内容:新环境下营销突破口

- 自媒体音频节目运营策略探析

- 旅游微电影营销路径研究

- 脸书数据门所折射出的道德危机

- 普利策调查性报道的视觉传播研究

- 社交媒体下的群体性孤独分析

- 科技期刊编辑如何应对新媒体时代

- no-man's land

- no-man's-land

- no man's land

- no matter

- no-matter

- no matter what

- no matter what/how much etc

- nomenclatural

- nomenclaturally

- nomenclature

- nomenclatures

- nominal

- nominalcapital

- nominal capital

- nominaldamages

- nominal damages

- nominalledger

- nominal ledger

- nominally

- nominal price

- nominalprice

- nominals

- nominal share capital

- nominalsharecapital

- nominal value

- 依计

- 依计而行

- 依负

- 依质论价

- 依贴

- 依资历提升

- 依赖

- 依赖人活命

- 依赖他人所给

- 依赖他人生存

- 依赖他人,凭借权势

- 依赖仰仗

- 依赖别人的福气使自己幸运

- 依赖别人而成事

- 依赖别人而成功

- 依赖别人,不能自主

- 依赖别人,不能自立

- 依赖型人格

- 依赖某种事物来生活

- 依赖气候等自然条件

- 依赖爱重

- 依赖父母生活,不能自食其力

- 依赖自然条件过日子

- 依赖,凭借

- 依赖;从属