【摘 要】本文阐述“时、活、美”语文课堂的内涵,以《归园田居(其一)》课例为例,论述“时、活、美”语文课堂的构建:关注立德树人,以“时”育人,育成中国青年;关注信息时代,“活”化课堂,变革学习方式;关注生命体验,“美”化课堂,构建情境教学。

【关键词】语文教学 “时、活、美”课堂 信息技术 融合

【中图分类号】G? 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2019)11B-0123-02

随着信息技术的快速发展,移动终端和互联网的普及,当前语文教学发生了前所未有的变化。在移动互联时代全新的社会语文生活背景下,从学习的主体出发,进行信息技术与语文教学深度融合的研究,是一种新的视角。探索二者深度融合的途径,构建基于数字技术的学习环境的创新课堂模式,有助于实现学生语文核心素养的整体提高。在信息化条件下,语文课堂教学如何落实立德树人,因时而进,为学生的全面发展而改变呢?课堂教学又该如何达成学科核心素养,因势而新,为学生自主学习而转型呢?基于这些问题,笔者进行了“时、活、美”语文课堂模式的探索。

一、“时、活、美”语文课堂的内涵

依据国家教育改革“立德树人”的根本任务,以培养核心素养为出发点,秉持“多元选择、自我发展、各美其美、美美与共”的课程理念,“时、活、美”语文课堂的内涵主要体现在以下三方面:

(一)“时”。从时代和国家育人的层面来思考,即培养语文核心素养要因时而进,以发展核心素养为课程设计的依据,让语文课堂教学体现立德树人的功能,以文化人,以德铸魂。

(二)“活”。从教学策略层面来思考,体现在教与学的方式转变。教师巧妙处理教材,利用信息化条件设计学习任务群,创设能激活学生兴趣、深度参与的情境,点燃学生的智慧,喚醒学生的生命;学生以灵活的学习方式使用信息技术进行自主、合作、探究,发掘知识这一伟大事物内在的魅力,与文本、与他人、与教师、与内在的灵魂产生共鸣。

(三)“美”。从语文本真及课堂效果层面来思考,用语文自身的语言美、情感美、文学美、文化美去熏陶学生,使之获得精神的愉悦,借助信息技术优化整合课堂教学,创设情境,潜移默化地激活学生内在的生命、情感、思维、品格,植入精神基因和文化基因,使认知与情感和谐共融。

构建“时、活、美”课堂,以“时”为目标,以“活”促生成,以“美”化诗意,以“信息技术”为手段,这一课堂构建的实践是有技术的、实用的,更多的是生命的自我发现、思维的发展提升、审美的鉴赏创造。

二、“时、活、美”语文课堂的构建

(一)关注立德树人,以“时”育人,育成中国青年。《普通高中语文课程标准(2017 年版)》强调以核心素养为本,坚持立德树人,融合社会主义核心价值观教育,增强文化自信,充分发挥语文课程的育人功能。课堂是实施立德树人的主阵地。泰戈尔说过:“教育的目的应当是向人传送生命的气息。”生命教育是教育的本质,好的课堂应当有恰到好处的德育渗透。

文以载道,以文化人,文化是立国之本,也是立人之本、立教之本。党的十九大报告明确落实立德树人的根本任务,强调要培养担当民族复兴大任的时代新人,引导青年有理想、有本领、有担当,构筑中国精神、中国价值和中国力量。构建“时、活、美”课堂中的“时”便是直接指向当代教育的根本,在课堂上立足于立德树人,为中国青年立心,立中国的心;为中国青年立魂,立中国的魂;为中国青年立根,立中国的根。

因此,“时、活、美”课堂,紧贴时代,因时而近,因势而新,强调语文的人文性和工具性的统一,在信息技术等因素推动着的快速变化的丛林中,帮助学生确立价值坐标,树立人生志向,让价值观教育在信息化环境下更加渗透有力,必备的品格更完善高洁。

例如,学习高中必修二《归园田居(其一)》,探究陶渊明为何而归,为什么辞去官职而选择贫穷和归隐这一主题时,可以利用信息技术手段将课外大量文化资源引进课堂教学中,补充和拓展教材内容,增加课堂的广度和厚度。教师通过整合的文化资源,包括东晋朝廷的腐朽、东晋文坛的文风、陶渊明的理想破灭、不为五斗米折腰的尊严、陶渊明精神世界的向往、陶渊明思想对后世的影响……把这些图片、文字、视频等资源制作成数字作品呈现给学生,数字作品通过以散文故事的形式,讲述饱含着文化意蕴的诗人人生境遇,激发学生产生丰富的审美想象和文化感悟,拓宽学生思维的空间,从而使学生更深刻地理解诗歌的主题,领悟陶渊明淡泊名利、洁身自好、清贫乐道的伟大人格。

为了让学生结合当今时代辩证地理解陶渊明的“归隐”思想,笔者顺势提出一个问题:“今天,你是否愿做陶渊明?”学生从前面的学习中已认识到陶渊明的“归隐”是当时社会环境下的一种“穷则独善其身”的选择。然而,在今天新中国如此美好的时代,新青年不应逃避现实而应奋斗拼搏,这才能体现社会主义接班人的精神信仰。因此,问题一抛出,几乎所有的学生都表示不愿做陶渊明。这一价值观的形成是学生在探究文本后的自我意义的建构,是生命体验的自我思考。这得益于信息技术作为文本与现实生活的纽带,使课堂真正成为滋润生长的课堂、育人铸魂的课堂。

(二)关注信息时代,“活”化课堂,变革学习方式。在这个不断创新的时代,信息化手段已成为课堂教学的常规手段,“三通两平台”是现阶段教育信息化的建设重点。“三通两平台”,即宽带网络校校通、数字资源班班通、学习空间人人通,教学资源公共服务平台和教育管理公共服务平台。“三通两平台”工程的实现为信息化环境的课堂教学提供了环境保障,它是促进信息技术与学科深度融合的重要支撑。因此,信息化环境下的合作学习无疑是一种创新的具有可操作性的课堂形式,是“时、活、美”语文课堂高效性、灵活性的表现,我们应革新教与学的方法,创设基于信息时代背景下全新的课堂模式,真正培养出适应未来发展需要、有创新精神和实践意识的新时代公民。

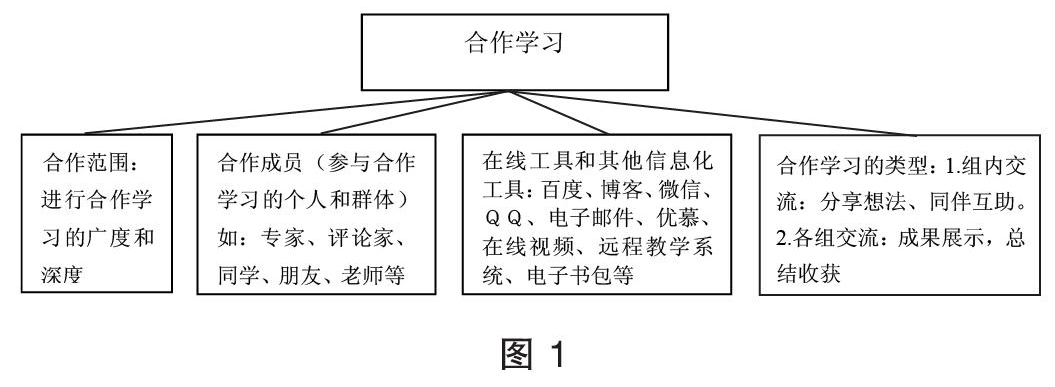

信息化环境下的合作学习以在线工具为保障,“提高学生在学习过程中的协作性和交互性,同时使学生的参与意识得以提升,更能够促进学习的社会化”。见图 1 所示。

以《归园田居(其一)》为例。学习课文后,学生可根据自己的兴趣,继续阅读陶渊明《归园田居》组诗的其他作品,利用网络查阅古今名人对陶渊明的评价,如苏轼、辛弃疾、元好问、宗白华、叶嘉莹等,并通过网络链接专业网站或专业人士,分组进行专题研究:陶诗语言“淡”的艺术;陶诗的自然美;陶渊明崇尚自然的思想;陶孟诗(陶渊明与孟浩然)比较;陶王诗(陶渊明与王维)比较;陶渊明与魏晋文风。在这一专题研究活动中,学生的思想认识水平、审美鉴赏能力、个性化的创见等,充分展现了信息技术数字化学习环境下学生阅读的丰富性、多样性以及表达的个性化。

这样的小组合作学习进行专题研究,从课本出发又回到课本,学生通过阅读、整合、提炼、汇报,动手设计若干主题数字作品,利用网络平台分享交流个人观点,倡导争论,探究交流中产生的新问题,最后形成自己的思考。这种实践活动在技术的支持下,把语文学习引向广阔的审美空间。这样的语文学习有别于传统的语文课程,不再是传统课堂上知识的传授,而是让学生利用新时代的学习工具,根据自己的学习需求,学习自己的语文,获得更具个人审美的阅读体验,有助于语文素养的全面提高。

而信息技术则可以支持学生在任何时间、任何地点学习,提供无限量的学习资源,甚至打破课堂的壁垒以及学科之间的限制。這种合作学习对传统教学是一场革命性的颠覆,展现了知识的广度和深度,具有无与伦比的优势。

(三)关注生命体验,“美”化课堂,构建情境教学。朱光潜说:“因为人是有情感的动物,而情感是容易为理、事、物所触动的。许多哲学的、史学的甚至科学的著作都带有几分文学性,就是因为这个道理。”文学作品是带有情感的,如何让学生与作者产生相似的情感体验,真正读懂作者的心,理解作者表达的情感,获得精神上美的愉悦,这离不开信息技术对课堂教学的优化整合。因此,借助信息技术创设各式各样语文实践情境,让学生获得身心成长中必需的生命情感体验,才能真正打造出切实提升学生语文核心素养的“时、活、美”特色课堂。

以高中必修二《归园田居(其一)》一文为例,为了更好地领悟陶渊明的情感,教师可以播放流行歌曲《归园田居》片段,以歌引诗,达意通情,将流行歌曲和古代诗歌进行比较,引导学生体悟诗歌的情感内涵。歌词中唱道:“再翻一座山渡过一条河,就是外公外婆的村落,喝一口泉水唱一支老歌,看那袅袅炊烟舞婆娑;采一朵野菊插在你酒窝,酿出牛郎织女的传说,吹一首牧笛暖在你心窝……”欢快的曲调、活泼的歌词更能激发学生跨越时空感悟诗情:现代都市太喧闹,人们渴望放下浮躁和不安,回归田园,寻找心灵的栖息地。这一点与陶渊明的心性相通,“采菊东篱下,悠然见南山”,这般的田园生活不仅是一种生活方式,更是一种清朗的心境。因此,流行歌曲的引入,融情入境,更容易理解陶渊明的精神世界。

学生对文本的解读离不开感性的体验。阅读的过程往往就是从感性体验上升到理性思考的过程,感性体验是理性思考的前提。试想,如果没有被作品感染并引起心灵的共鸣,如何能体会作品字里行间的情感?又如何从简单的语言文字中领悟作者的心境?而数字化的学习环境,集合文字、图像、影像、声音、灯光等,形成一个独特的环境空间,创设特定的情境,使学生身临其境地去体验,从而走进作者的情感世界。

这种基于情感体验式的情境教学方式,着眼于完整的人,借助信息化手段使课堂更贴近学生生活的学习体验,让学生主动积极地参与学习活动,获得情感熏陶,既培养了审美情趣,也提高了学生的语文素养。这样的信息技术与学科深度融合的课堂是以人为中心的融合,学生学习语文的过程是真实的生命体验的过程。

什么是课堂?如何给好课堂定义?新时代的数字技术环境,为语文课堂走向深度融合与创新带来了新的境界。建构基于数字技术的学习环境的“时、活、美”语文课堂,落实立德树人的时代目标,立足学生核心素养的培养,巧借信息技术手段,使语文学习与学生的情感体验、自我思考和精神成长逐步走向深度融合,这是语文核心素养目标实现的有效探索。

【参考文献】

[1]普通高中语文课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2017

[2]邹 跃,刘 霞.课堂 好成绩——学生取得好成绩的课堂实施策略[M].长春:吉林大学出版社,2017

【基金项目】玉林市教育科学研究“十三五”规划立项课题“构建‘时、活、美语文课堂的研究与实践”(2019A616)。

【作者简介】罗斯妮,女,玉林市育才中学语文教师,语文教研组长,中学一级教师。

(责编刘 影)

- 社会治理视域下公众参与档案资源建设的内涵与模式

- 档案移动服务的特点、模式及创新思路

- 档案信息化发展指数研究之实证分析

- 精准治理视角下档案治理的发展研究

- 数字记忆视域下档案数据治理探析

- 关于档案叙事价值取向的批判与反思

- 叙事视角下档案文化传播:价值、机理及路径选择

- 此文献非彼文献

- 《档案学经典著作》(丛书)佚文分析

- “档案形成”一说思考

- “文件”一词源流考

- 部分外国档案法律中关于档案工作人员规定的分析与启示

- 美国“Citizen Archivist”项目研究:驱动因素、业务内容、启示借鉴

- 论法律规制下的档案“用有度”特征

- 谈新《档案法》对机关档案工作规范的新特点

- 新《档案法》尚需彻底解决的三个问题

- 层级鉴定:《档案法》修订后档案开放策略

- 变与不变:权力与权利视域下的2020版《档案法》

- 关于《档案法》“修正”和“修订”的辨析与正义

- 论地方文献整理中地方档案整理方法的应用

- 数字档案长期保存集中代管模式探索

- 建设项目原生电子文件安全归档的思考

- 建设项目电子文件单轨制风险研究

- “互联网+”环境下建设项目档案新型监管机制研究

- 基于多源数据的档案知识问答服务研究

- change places

- change programme

- changeprogramme

- changers

- changes

- 'changes

- change sth ↔ around

- change-your-mind

- change your mind

- change your tune

- change²

- change¹

- changing

- changing a meeting

- changing room

- changing rooms

- changing-rooms

- channel

- channeled

- channel hopping

- channeling

- channel(l)ed

- channelled

- channel(l)er

- channeller's

- 养精

- 养精储锐

- 养精蓄锐

- 养精蓄锐,待敌疲时出击

- 养素

- 养素堂文集

- 养红料

- 养给

- 养绿

- 养羊不成群,白误一个人

- 养羊种姜,子利相当

- 养羞

- 养老

- 养老保险

- 养老堂

- 养老女

- 养老社会化

- 养老送死

- 养老送终

- 养老金

- 养老院

- 养耆

- 养耳

- 养肚皮

- 养育