邵传强

摘要: 参照历次浙江省化学选考试题,对比分析2019年4月试题的一些变化,反思当前教学过程、教学研究、教学测评的现状。在此基础上探讨试题变革的积极导向价值,提出课堂教学要走出题海训练的泥沼、回归学科本质、外显思维过程、建构认知思路、凸显应用价值等教学建议。

关键词: 化学选考命题; 教学现状; 教学导向价值; 教学研讨

文章编号: 10056629(2019)9008905中图分类号: G633.8文献标识码: B

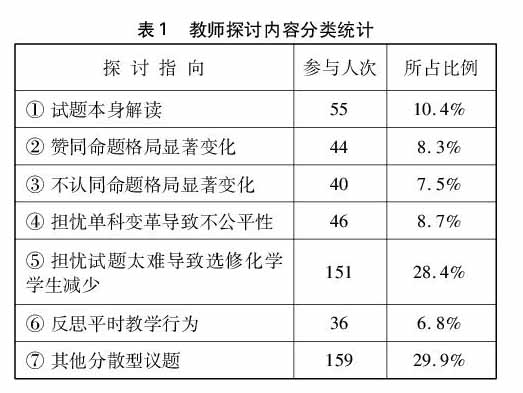

浙江省新课程改革实施至今已进行了8次选考,与前7次的化学试题相比,2019年4月化学选考命题出现了一些变化,引发了全省高中化学教师的热议。依据浙江省高中化学教师QQ群记录,4月7日考试结束至4月9日共计有1000余人次参与了讨论,形成近37000字的讨论记录,参与面之广前所未有。笔者尝试对本次试题的变化作了一些研究,希望引起同行们对当下高中化学教学中存在的问题进行反思,以利于2019年秋季开始的新一轮课程改革的顺利进行。

由此可见,在不指明NaHCO3溶液浓度的情况下比较其中粒子浓度的大小关系是没有意义的,即使在指明NaHCO3溶液浓度的情况下,有些粒子浓度的大小关系也只有通过计算才可以得到。这就提醒我们,在日常教学中,涉及类似NaHCO3的两性物质溶液中粒子浓度的比较不能随意,应加以适当的条件限制才是科学合理的。

2选考命题之变

浙江省选考命题秉持了“稳中有变、变中求新”的风格,但本次命题明显不是以往的“小步子变化”,命题中的一些突破性尝试,与当前高三教学中教师普遍采用的复习备考模式相左,强烈冲击了教师现有的教学观念、备考生态,深深触动了一线高中化学教师。

2.1情境素材貼近前沿热点

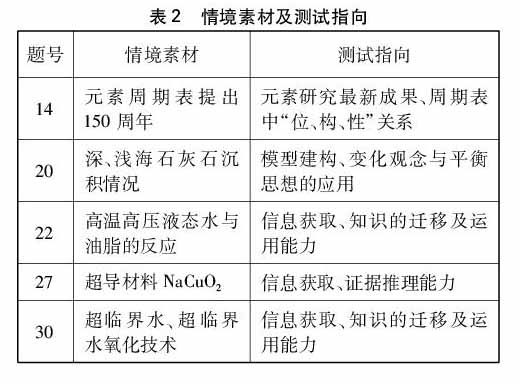

全卷在命题情境素材选取上,更紧贴时代前沿,关注社会、科技热点,体现科学、技术、社会和环境发展的成果[1],凸显化学在生产、生活实际中的应用价值,具体统计见表2。

题号情境素材测试指向14元素周期表提出150周年元素研究最新成果、周期表中“位、构、性”关系20深、浅海石灰石沉积情况模型建构、变化观念与平衡思想的应用22高温高压液态水与油脂的反应信息获取、知识的迁移及运用能力27超导材料NaCuO2信息获取、证据推理能力30超临界水、超临界水氧化技术信息获取、知识的迁移及运用能力上述创新素材的出现,传递出命题的视野有意识地投向了化学最新研究成果及技术应用、人类活动对海洋生态环境的影响、“2019年国际化学元素周期表年”等极富时代气息的议题。尽管最终知识的落点在教材之内,也必将引导教师、学生要时常主动跳出教材、走出校园,了解科技前沿及热点问题,对与化学有关的社会热点问题作出正确的价值判断,并能参与有关化学问题的社会实践活动[2]。

2.2考查角度突破专题壁垒

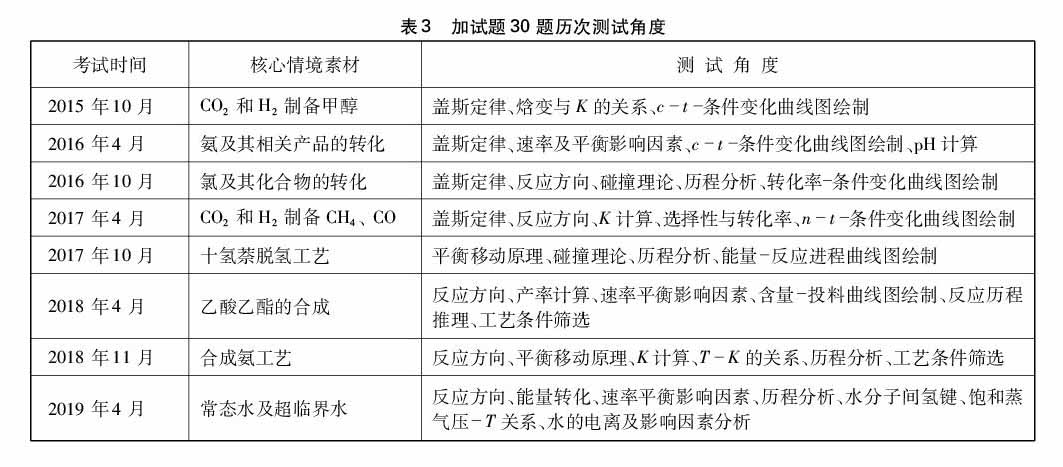

以加试题30题为例,统计历次考查角度结果见表3。不难发现,前7次测试视角主要聚焦在《化学反应原理》专题2(苏教版教材,下同)所涵盖的内容,以某一个或几个核心反应展开对反应方向、速率平衡及其影响因素、反应历程、能量转换、工艺调控、图像表征等角度的考查。2019年4月的命题在继承传统测试视角的基础上,以水为中心物质,突破教材专题的限制,融合《化学2》物质结构知识、《化学反应原理》专题3电解质溶液知识展开了全方位、多视角的考查。命题避开了以往常见形式(也是很多一线教师熟悉的套路),需要学生具备更丰富的认识角度及稳定的认识思路,能更真实地评价学生是否具备灵活运用结构化知识解决实际问题的能力[3]。

2.3评价方式凸显思维过程

试题设计谋求新颖与变化,能更好地体现考试的公平性,有利于扭转在复习练习中过分强调“熟悉各种题型的解答技巧”、过分追求按题型进行机械训练的不良倾向。也有利于促进教师更多关注并研究如何全面提高学生的知识水平、获取和处理信息的能力,如何帮助学生学会准确地把握解答问题的关键和实质,提高思维的灵活性和创造性。

3反思教学现状

高考命题的导向作用十分明显,极大程度地诱导了高中课堂教学及评价紧随命题的指挥棒而起舞。化学选考在过去7次命题中,每一题测试的核心知识界限分明,设问方式和角度趋于稳定,试题风格逐渐固化。这一格局的形成,在一定程度上让高中教学有规可依、高三备考有据可循,但也产生了诸多弊端,甚至对教学、教育价值的渗透产生了阻碍作用。

3.1教学过程异化

基于对分数的追求,在原有选考试题风格的诱导下,选考科目的教学比过去更早地进入了备考状态。高一、高二的新授课教学过程逐渐异化,课堂教学过程除了关注知识的生成、学科观念的形成、学科知识体系的构建,更多精力消耗在通过习题训练提升解题能力的环节,课堂教学演变为“知识讲解→习题巩固→对接高考→总结经验”的模式化流程,积累解题经验的重要性甚至超越了对知识获取过程的探索。

3.2教学研究弱化

选考命题越趋于模式化,教师的教学研究意识就越弱化。教学研究本应着力于教材内涵的挖掘、学生认知规律的剖析、教学情境的创设、教学活动的有序展开、学科价值的浸润、教学效果的科学评价等环节。试题研究固然是教师教学研究的一个重要方面,但绝不是教学研究的出发点,当教学的归宿定位为提升学生的解题水平时,试题研究自然成了教学研究的核心,而其他几方面的研究逐渐被边缘化。当前大多数化学教师研究的脉络是“考什么、怎么考→学什么、怎么学→教什么、怎么教”[4],教学研究缺失了对科学育人价值的探索,即使是获得了短期的分数红利,从长远来看,学科教学必然会沦为无源之水,无本之木。

3.3测评形式僵化

选考命题趋于模式化,催生了高中教学质量监测形式的僵化。纸笔测试是监测教学质量的重要手段,是学生学业质量水平的书面反馈,理应基于检测学生的认知水平、发现能力短板、纠正认知偏差来组织命题,但在相对固化的选考命题诱导下,从形式和内容上去克隆高考试题成了教师命题的出发点和落脚点。高三复习备考过程中,各地市模拟卷、各中学联盟模拟卷鲜有基于教学实际需求、敢于跳出高考试题禁锢的尝试,僵化的测评形式主导了地区乃至全省的高三教学研究方向。模式化的命题格局带来的是重复训练,解题的套路被反复强化,学生的学科核心素养并未真正得到提升,当面临试题格局改变时,学生自然无法表现出解决复杂问题所需的必备能力。

4教学导向价值

我们认为,此次化学选考命题的变革如果能成为未来教学评价的常态,或许会在一定程度上对教学起到矫正作用。当每一次的命题都能坚持以化学学科核心素养为测试宗旨,摒弃形式上所谓的稳定,聚焦核心知识、核心观念进行素材的灵活变换,教师的研究重心必然会从对试题研究回归到提升课堂教学质量的研究。

4.1化学课堂要彰显化学学科本质

化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的一门基础学科,其特征是从微观层次认识物质,以符号形式描述物质,在不同层面创造物质[5]。显然,从微观层次去认识自然界是化学学科的重要武器,同时也是高中生必备的学科核心素养,教师需要在教学过程中尽可能创造机会,引导学生感受微观探析的魅力,彰显化学学科的本质。实际教学过程中,教师除了要重视适于微观探析的显性教学素材,更要积极捕捉和挖掘隐性素材,让微观探析意识深入人心。

如关于晶粒的生长条件“溶液的浓度越高,或溶剂的蒸发速度越快,或溶液冷却得越快,析出的晶粒就越小”这一宏观结论,教学过程若仅限于对结论的描述,学生的认知就会停留在简单记忆水平上,时间一长能完整复述的学生都寥寥无几,更缺乏迁移运用的能力。结晶原理极其复杂,笔者尝试了基于高中生认知水平的微观探析过程,简要思路如图1所示。过饱和溶液产生晶核构成晶体的粒子在晶核表面定向排列如何控制条件利于粒子定向排列降低晶体生长速率降低溶液浓度、减慢降温或溶剂蒸发速率利于形成大晶粒图1结晶条件的微观探析在此基础上,可迁移至以下问题: (1)银氨溶液与含醛基的物质反应时如何控制条件有利于形成光亮的银镜?(2)电镀工业中如何控制条件有利于形成致密的镀层?(3)试管实验中生成的沉淀为何大多是小颗粒、粉末状沉淀?而地壳、盐湖等自然界为何可形成完美的大晶体?实践表明,基于微观探析的认知,更接近事物的本质,其思维是可复制可迁移的。

4.2化学课堂要助推思维过程外显

4.3化学课堂要着力认识思路建构

高中化学相较于数学、物理学科,留给学生的总体印象是知识零散缺乏系统性、半经验规律多且普适性差,大多数学生认为化学不严谨,甚至有许多学生存在对化学的学科歧视。这样的错觉既受制于学生对化学有限的认知水平,也与碎片化的教学观念直接相关。扭转这一局面在客观上需要化学教师着力于从知识关联、认识思路、核心观念三个角度促进教学内容的结构化,推动学生从化学学科知识向化学学科核心素养的转化。

如学生往往会混淆化学热力学和动力学研究的指向,笔者以H2与O2反应为例,通过设计以下问题链,有助于逐步厘清知识脉络、强化核心观念、形成可迁移的稳定的认识思路。

4.4化学课堂要凸显学科应用价值

在现有選课制度下,高中化学逐渐被边缘化或许难以避免,作为一线教师,更需要不遗余力地在课堂教学中弘扬化学的应用价值,展现化学的独特魅力,发挥化学独特的育人功能。

化学的应用价值除了体现在促进人类文明可持续发展的宏大进程中,更渗透在日常生活中的点点滴滴。化学教师尤其需要挖掘学生身边的鲜活素材,引导学生揭示其中化学的奥秘,让学生有身临其境的体验,产生发自内心的认同与共鸣。如食品的科学搭配及烹调、药物的安全使用、水质的简单测定、饮用水的净化等生活化的素材均可以走进课堂。笔者曾以尿不湿为素材探讨了高分子材料内部微粒间的作用力与其吸水原理间的关系;以校园金属材料的腐蚀与防护实地调查为课题研究金属腐蚀、防护的原理。这些课题的尝试均极大地激发了学生的热情,对化学知识、化学思维的价值有了切身感受,收效良好。

在新、旧课程标准更替之际,仔细品味浙江省化学选考命题变革的积极导向,有助于推动教学走出当前题海训练的泥沼。推动中学化学教学的健康发展,既需要命题者愈加精准的调控,更需要一线教师坚守学科育人的初心。

参考文献:

[1][2][3][5]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018: 78, 4, 79, 1.

[4]王卫军. 刍谈应试背景下化学教师科学素养的流失[J]. 中学化学教学参考, 2019, (4): 58~61.教学参考·问题讨论·教学参考·问题讨论·CO结构、性质及反应原理的思考和教学韩万中, 钱明安, 赵英新

- 初中生网络游戏成瘾现状研究

- 青少年消极情绪与攻击行为研究述评

- 共情训练对小学生利他行为的影响

- 赠人玫瑰,亦须防刺伤人

- 寄宿高中生同伴交往问题的探讨

- 家长的焦虑来自不当比较

- 音乐心理学在中学音乐课堂中的运用

- 中小学教师期望研究述评及展望

- 假装什么都没有发生

- 危机干预六步法,助学生转危为安

- 焦点解决短程咨询缓解高中生学业压力的个案报告

- 对心理健康教育优质课的思考

- 倾听,让你的课堂更加美丽

- 心理健康教育与德育的融合及实现途径

- 教师的情感能力及其培养

- 影响寄宿高中生心理健康的因素

- 农村高年级小学生与父母沟通情况的研究

- 给孩子“排毒”

- 中小学教师职业倦怠及心理健康状况

- 在班级教育中给学生提供心理营养

- 巧用“异性效应”转化后进生

- 春风化雨润心田

- 关爱在左?唤醒在右

- 做情绪的主人

- 笑在生命转弯处

- cavalier

- cavaliered

- cavaliering

- cavalierish

- cavalierism

- cavalierisms

- cavalierly

- cavalierness

- cavaliernesses

- cavaliers

- cavalries

- cavalry

- cave

- caveat

- caveatemptor

- caveat emptor

- caved

- caved-in

- cave in

- cave in / cave sth in

- cavelike

- cave-like

- caveman

- cavemen

- cavern

- r2022090410006143

- r2022090410006144

- r2022090410006146

- r2022090410006147

- r2022090410006148

- r2022090410006149

- r2022090410006151

- r2022090410006152

- r2022090410006153

- r2022090410006155

- r2022090410006156

- r2022090410006157

- r2022090410006158

- r2022090410006159

- r2022090410006160

- r2022090410006161

- r2022090410006162

- r2022090410006163

- r2022090410006165

- r2022090410006166

- r2022090410006167

- r2022090410006169

- r2022090410006170

- r2022090410006172

- r2022090410006173