陶贤都 王洋

【内容提要】微信凭借其自身的工具属性和连接属性成为渗透率极高的新媒体平台,其所建构的信息传播系统成为公众获取信息、分享信息以及信息再加工的重要场域。然而,在微信场域中,用户感受到获取信息的便利,更有信息污染带来的困扰。文章从信息生态学的角度出发,厘清微信使用过程中信息污染的不同表现形式,同时结合线上线下的问卷调查及深度访谈,对调查数据进行相关性分析,探析媒介使用习惯、人格特质和个人分享状况对个人微信信息污染的影响。研究发现,微信各功能领域普遍存在信息污染情况,个人的信息污染主要受个人媒介使用习惯和个人分享状况的影响,人格特质对个人信息污染的影响较小。

【关键词】微信? 信息污染? 信息生态? 影响因素

信息污染是随着信息时代的到来而出现的新兴研究领域。20世纪80年代,德国学者拉斐尔·卡普罗在《信息生态学进展》一文中首次提出信息污染概念,此后该领域的研究相继展开。信息生态学视域下的信息污染是指信息的失策、重复、过载、堵塞、误导最后而造成的信息混乱、失灵甚至失效现象。①目前国内普遍较为认可的信息污染概念由邵培仁提出,认为信息污染是“媒介信息中混入了有害性、欺骗性、误导性信息元素, 或者媒介信息中含有的有毒、有害的信息元素超过传播标准或道德底线, 对传播生态、信息资源以及人类身心健康造成破坏、损害或其他不良影响。”②互联网时代,微信作为集信息生产、应用整合、社交互动于一体的综合性媒介平台,能够满足用户获取信息、社交娱乐、自我呈现等需求,逐渐成为人们当前新的网络生活方式。然而,微信带来的不仅仅是用户需求的满足,同时也带来了信息污染问题。与其他信息污染不同的是,微信的信息污染很大程度上是个人选择的结果。微信是私密性较强的个人媒介,信息污染某种程度上来说也是个人选择带来的附加后果。本文从个体出发,采用问卷调查及深度访谈的方式,探讨个人遭受信息污染的具体形式以及人格特质、媒介使用情况和个人分享状况对个人遭受信息污染的影响,从而给期望净化个人微信信息系统、治理微信信息污染的用户带来启发。

一、研究方案设计

研究主要采用问卷调查及深度访谈的方式对微信用户的使用情况进行调查,并采用SPSS对统计结果进行数据分析,从而得出研究结论。

(一)调查问卷的设计

问卷分为三个部分,第一部分为调查对象的人口统计学特征,包括性别、年龄、职业和学历四个方面,主要是为了保证调查样本的科学客观,保证样本来源中性别比例、年龄比例大致相同,职业和学历的比例符合微信用户的整体画像。

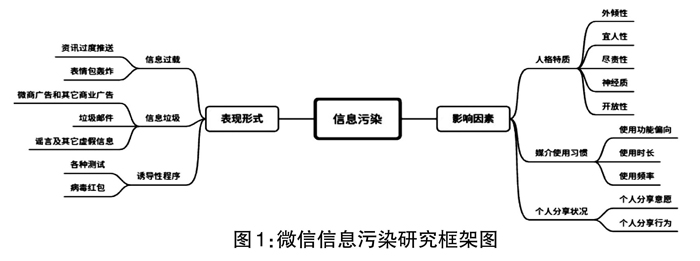

第二部分是对微信个体用户的人格特质、媒介使用情况和分享情况的调查。这一部分采用量表和选择题相结合的方式。其中人格特质的测量主要参考Cosling的十项大五人格测试量表(TIPI)和李金德修订的中国版大五人格测试量表对调查对象的外倾性、宜人性、尽责性、神经质、开放性这五个人格特质进行测量,③通过具体的得分区间来勾勒调查对象的人格特征;媒介使用习惯主要从使用时长、使用频率和使用功能偏向三个层面来衡量;个人分享状况主要从个人分享意愿和个人分享行为两个方面来衡量。

第三部分是对个人受信息污染的状况进行调查,依然采用量表和选择题相结合的方式。通过群消息免打扰比例、常看微信公众号比例、朋友圈刷屏现象、微商广告和商业广告、钓鱼小程序等信息污染现象的调查和测量,评估个人受信息污染的状况。

根据以上研究设计,提出以下研究框架图(如图1):

(二)数据收集

考虑到数据的客观性要求,本文的调查问卷并未采取微信朋友圈、QQ空间等开放性社交媒体平台发放,而是根据微信平台使用人群的分布情况选定相似比例的人群发放,最终综合考虑性别、年龄、学历、职业四方面因素,选定648名受访者作为发放人群,最终得到有效问卷615份。调查问卷采用专业问卷平台“问卷星”制作,发放时间从2019年4月5日至18日,共计14天。

最终得到的615份有效调查问卷中,性别比例基本持平,男性315人,占总数的51.2%,女性300人,占总数的48.8%;年龄层次上,35岁以下偏多,共519人,占总数的84.4%;学历上以大专及以上学历为主,共546人,占总数的84.9%;职业分布上尽可能涉及较多的职业类型,学生和各类专业技术人员所占的比例較高,分别占总人数的42.9%和16.6%,其次还包括企业领导干部、农民工及外来务工人员以及公检法、军人、武警等特殊职业人群。总体来看,调查样本的人群画像大致符合微信用户画像,样本具有一定代表性。

二、数据分析

(一)微信信息污染的主要表现形式:信息过载、信息垃圾和诱导性程序

信息污染的表现形式多种多样,包括信息失实、信息冗余、信息过载、信息过时、信息垃圾等,但由于不同媒介平台的功能定位等因素的差异,具体表现形式也有所差异。通过对调查数据的整理分析发现:微信的信息污染主要表现在信息过载、信息垃圾和诱导性程序三个方面。

信息过载又称信息过剩,是指个人或系统所接受的信息超过其处理能力或有效应用的情况。OrrinE.Klapp 认为“信息过载是信息的恶化现象,而其发生是由于信息变得不相关,与原信息产生干扰或过剩、老旧以及不能够引起任何兴趣”。④微信的信息过载主要体现在资讯过度推送和表情包轰炸两个方面;信息垃圾主要是指信息系统中无用、虚假、冗余或老化的无价值的信息,这些信息的存在会加大个体获得有用信息的难度,微商广告和其他商业广告、垃圾邮件、谣言及其他虚假信息是微信中最典型的信息污染形式;诱导性程序指的是信息生产主体运用金钱、名人隐私等诱惑消费者点击进而获取用户信息或流量的病毒性程序,这些程序往往乔装打扮,借助用户的好奇心、窥私欲以及不劳而获的心理,在基于微信亲密好友的推波助澜下,能在短时期内获得巨大的流量。

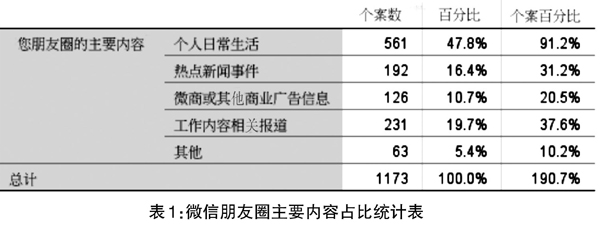

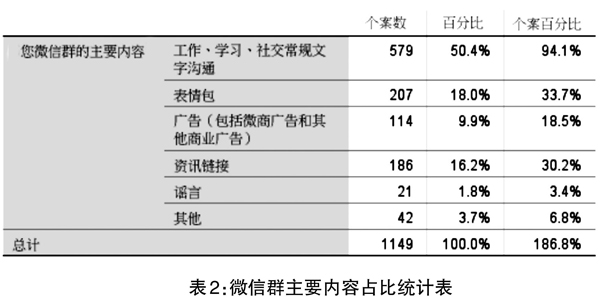

研究发现:朋友圈(87.3%)、微信群(83.3%)和微信公众账号(60.8%)是除了个人聊天(98%)和微信支付(81.4%)之外最常用的三项微信功能,而这三个地方也正是微信信息污染的重灾区(如表1),在受访的615位用户中,有31.2%的用户朋友圈的主要内容是热点新闻事件,有20.5%的用户朋友圈的主要内容是微商或其他商业广告信息;而在微信群中,污染形式更多。如表2所示:33.7%的用户表示自己的微信群里会出现表情包大战,30.2%的用户表示微信群里有诸多资讯链接,18.5%的用户微信群中的主要内容是微商广告和其他商业广告,另有3.4%的用户微信群中谣言较多。微信公众号作为一个资讯整合平台,它的信息污染主要表现在资讯的过度推送上,在调查的615个用户中,六成用户表示自己常看的微信公众号不足关注总量的25%,超过八成用户常看的微信公众账号不足一半,换句话说,绝大多数用户的微信公众号呈现出信息量大,但有用信息稀缺的特点,信息同质化严重,降低了用户信息搜索效率。

态度的测量能更精确地呈现出被测量对象的实际情况,调查问卷中就个人微信中的微信污染情况做了比较详细的调查,结果显示:50.73%的用户表示自己的朋友圈经常出现刷屏现象,51.71%的用户表示自己的朋友圈经常会出现微商广告和其他商业广告,16.59%的用户认为自己的微信群或朋友圈里有很多谣言,17.07%的用户表示微信群或朋友圈中经常会出现钓鱼类小程序。由此看来,刷屏现象及广告是微信中最主要的污染形式。

(二)微信信息污染的影响因素:人格特质、媒介使用习惯与个人分享状况

微信信息污染的出现是微信独特的传播特性和用户行为习惯的综合结果,本文主要立足个体层面,探讨人格特质、媒介使用习惯和个人分享状况对个人微信信息污染的影响。研究结果发现,媒介使用情况和个人分享状况与微信信息污染存在显著相关关系,而人格特质与信息污染的相关关系较弱。

1.人格特质与信息污染

人格特质是一种能使人的行为倾向表现出一种持久性、稳定性、一致性的心理结构,是人格构成的基本因素。目前心理学界通常采用大五人格理论来描述个体的人格特质,主要包括外倾性、宜人性、尽责性、神经质和开放性。其中外倾性用来描述人际关系间的舒适感,宜人性体现合作与社会和谐的个体差异,尽责性描述个体的谨慎度或警惕性,神经质描述个体的情绪不稳定性和情绪化倾向,开放性描述个体的认知风格。有学者通过实证研究表明,人格特质会对大学生的谣言传播行为产生重要的影响。因此,本文试图探析人格特质对个人微信信息污染的影响,结果显示:在人格特质与信息污染的典型相关性分析中,相关系数r=0.239(p<0.01),表示人格特质和信息污染之间存在显著正相关关系,但相关性较低。

2.媒介使用习惯与信息污染

媒介使用习惯是个体对一种媒介长年累月使用过程中形成的自己独特的媒介使用行为,包括使用频率、每天使用时长、使用功能偏向等。与其他社交媒体平台有所不同,微信是基于亲密社交关系的私密性媒介,因此,用户对微信的使用习惯会影响微信信息系统的运行。本文从微信用户的每天在线时长、使用频率、使用功能偏向三个维度考察媒介使用行为和信息污染之间的关系。调查结果显示:媒介使用习惯与信息污染的典型相关系数r=0.455(p<0.01),表示二者在0.01的置信水平上存在较强的正相关关系,即微信用户每天在线时间越长,出现信息污染的概率越大;微信使用越频繁,受微信信息污染概率也就越大,经常使用微信和别人聊天、频繁查看群消息、喜欢阅读微信公众号等使用习惯都会增加个体遭受信息污染的概率。

3.个人分享状况与信息污染

微信的个人分享状况通过两方面来衡量,一是个人分享意愿,二是个人分享行为。具体表现就是:是否愿意分享自己的生活观点,是否常发朋友圈,是否存在经常给别人推送有价值的信息的行为。研究发现:个人分享情况与个人微信中的信息污染的典型相关系数r=0.445(p<0.01),表示二者在0.01的置信水平上呈现较强的正相关关系,即个人分享意愿越强,个人分享行为越频繁,微信中受信息污染的概率就越大,污染程度也就越深。

三、结论与讨论

本研究在实证调查的基础上,对微信的信息污染状况及其影响因素做了细致的梳理,并通过相关性分析试图从个体出发探析人格特质、媒介使用习惯和个人分享情况与个人微信信息污染的状况之间的关系。

(一)微信信息污染普遍存在,各功能领域污染形式有所差异

随着微信功能的不断完善,它已经建构起多节点的信息传播系统,每一个节点都是信息生产者、传播者和接收者的隨机切换,信息在这个场域能够实现大批量生产和病毒式传播,这些信息如潮水一般涌向用户,超出了他们的信息接受能力,变成无用信息,造成信息污染。研究结果表明,即时通信、朋友圈和微信公众号是微信信息污染最严重的三个领域,且每个功能领域的污染形势各有不同。

即时通讯是微信最基础的功能,通过点对点的个人对话或者点对面的微信群交流,支持文字、图片、语音、视频等多种形式的信息传递,是用户使用最多的微信功能,也是用户最易遭受信息污染的地方。微信群发功能将广告信息、节日祝福、点赞邀请、诱导分享链接等信息发送给微信上的每一个好友,完成一次精准的点对面的传播;微信群更是让人不胜其烦,无关紧要的垃圾资讯,集体狂欢的表情包大战,低俗的搞笑视频,让微信群中有价值的通知、公告淹没在信息的洪流中,增加了群成员获取信息的难度。正如美国学者尼尔·波斯特曼(Neil Postman)所说:“我们已经把信息变成了某种形式的垃圾。”⑤

美国社会学家欧文·戈夫曼的“拟剧理论”认为,在我们日常交往和生活中,人人都是表演者,为了使他人按照自己呈现出来的内容看待本我角色,会不断的通过各种方式手段来进行角色的塑造。对于微信用户而言,朋友圈无疑是其表演的最佳舞台,线上的表演避免了“身体在场”的尴尬,使表演者能够随心所欲,将私人领域的鸡毛蒜皮最大限度的呈现在公共舞台上。节假日在家就可以领略世界美景,打卡各种网红美食;每逢大人物去世,朋友圈就成为在线悼念平台;热点新闻事件发生时,朋友圈总是全景式直播分析……“刷屏”成为朋友圈的常态,导致越来越多的人选择屏蔽甚至关掉自己的朋友圈。

如果说微信群和朋友圈是污染信息的扩散场,那么微信公众号就是污染信息的原产地。有数据显示,2017年微信公众号的注册总量已经超过2000万个,截至2017年9月,活跃的公众号数量为350万个。虽然微信公众平台在每天推文数量上有所限制,但总体来看,这些公众号每天发布的资讯泛滥成灾,且呈现同质化趋势。除了资讯信息过载外,微信公众平台低俗、虚假的标题和内容也屡禁不止。信息泛滥带来的后果就是注意力稀缺,一些公众号为了解决这一问题,不惜采用虚假标题甚至发布虚假內容,尤其是在热点新闻事件中,有价值的信息稀缺,往往会出现谣言满天飞的情况。信息的本质是消除不确定性,但过量的信息和虚假信息反而加大了这种不确定性,给微信信息生态系统带来巨大的威胁。

(二)媒介使用习惯对个人微信信息污染有显著影响

微信功能的不断完善使其发展为基础通讯工具,而其主要智能终端——手机也由于其便携性、移动性使用户可以随时随地接触微信。研究结果表明,个人的媒介使用习惯会正向影响个人微信信息污染,尤其是不恰当的媒介使用习惯而形成媒介依赖会加剧个人受信息污染的概率。

媒介依赖理论认为,媒介使用能带来的满足越多,用户对媒介的依赖程度也就越深。今天,即时通讯、阅读、支付、游戏等众多功能于一身的微信无疑成为当代人主要的媒介依赖类型。更多人具有了“微信人”的特征,他们每天在线超过八小时,频繁登录微信查看消息,获取资讯,进行社交,建构自我形象,积极利用一切碎片化时间使用微信,微信几乎能够满足他们一切交往需要。这些人也最容易遭受垃圾信息的污染,首先,长时间、多频次地接触微信,用户能够最大限量接触微信中推送的各种信息,除了获取有价值有意义的信息外,用户也不可避免地接触到重复的新闻资讯、刷屏的微商广告或其他商业广告、低俗无聊的表情包等冗余、虚假甚至有害信息;其次,微信依赖用户不仅是信息的接受者,他们也是信息的生产者和传播者,他们会对接收的信息进行加工,通过个人聊天、微信群或者朋友圈进行二次传播,但是用户并非专业的内容生产者,对信息的辨别能力较低,往往会成为谣言或其他有害信息传播过程中的帮凶,加速了污染信息的传播。

(三)个人分享状况对个人微信信息污染有显著影响

研究结果表明,个人分享意愿和分享行为都会正向影响个人信息污染,分享意愿强烈,经常向他人分享信息或经常收到他人分享信息的人更容易遭受信息污染。

毋庸置疑,微信最早是作为社交产品诞生的,社交是其最核心的功能,社交需求是微信用户最核心的需求。与微博相比,微信朋友间更多的是“强关系”,线下的社交关系几乎完整地平移到线上,用户和好友之间的关系相对密切,志趣相投三观一致的好友更多,彼此之间交流的机会更多,分享的意愿也就更为强烈。同时,微信朋友圈和“看一看”提供了好友分享内容的集中展示,前者是一种一对多的双向传播模式,每位用户分享的内容都可以发送给所有好友,所有好友分享的内容在用户的个人账户上按时间顺序呈线性排列,只要打开朋友圈就可以看到好友分享的内容;后者是微信新上线的功能,可以看做是基于好友喜好的微信公众号内容的推送机制,圈内好友阅读、点赞、评论、推荐的内容都会出现在“看一看”的页面内,像朋友圈一样按照时间顺序呈线性排序。由此看来,微信的分享机制有两种,一种是基于个人爱好兴趣的由现实好友分享的内容,这部分内容往往属于有效信息,是用户愿意获得的信息;另一种是用户列表好友共同创建的内容分享平台,由于微信好友众多且一些“线下陌生人”的存在,朋友圈或“看一看”的内容并非全是用户想要获取的信息,这些无用、冗余信息往往会造成信息污染。

此外,著名的 “150 定律”认为,人类智力将允许人类拥有稳定社交网络的人数是150左右,一旦圈子超过这个理想模式,人们大脑处理信息的能力就会下降,会感到无所适从,成员之间的关系就会淡化。调查结果显示,有67.3%的用户好友超过200人,也就是说多数用户微信好友事实上超过了自己能够维持经常互动的能力范围。社交媒体只是在技术层面消灭了时空观念,实现同时与多人在线,但并没有带来深度和广度的延伸,更多时候那些关系淡化的好友推送的内容往往并非用户所需要的,这部分信息就成了无用的污染信息。

【基金项目:本文为湖南省社科联课题“多元主体协同的中国互联网内容分类治理机制研究”(编号:XSP19YBZ169)的阶段性研究成果】

注释:

①谭水华.警惕信息污染[J].理论与现代化,1995(6):40.

②邵培仁.大众传播中的信息污染及其治理[J].新闻与写作,2007(3):22.

③李金德.中国版10项目大五人格量表(TIPI-C)的信效度检验[J].中国健康心理学杂志,2013,21(11):1688-1692.

④Orrin E.Klapp,Overload and boredom:essays on the quality of life in the information society. West-port,Conn. : Greenwoord Press,1986:2.

⑤周淑云.信息污染及其控制[J].现代情报,2009(2):69.

作者简介:陶贤都,湖南大学新闻传播与影视艺术学院副教授;王洋,湖南大学新闻传播与影视艺术学院硕士研究生

编辑:王洪越

- 罗杰斯关于教育的论述及启示

- 涉二维码犯罪的警务对策

- 构建刑诉电子证据运用与隐私保护的界限规则探究

- 入户盗窃的入罪标准及犯罪形态

- 浅析税务行政强制执行主体设置的完善路径

- 个人信息保护的刑法视野

- 学前教育专业男生舞蹈课身心建构研究

- 教学学术视阈下师范教育教师发展路径探析

- 基于供给侧结构性改革的教师培训工作实践探索

- 公费师范生学习投入、专业承诺现状及关系研究

- 财务管理专业“菜单式”开放实验项目库创建研究

- 高校非遗文化研究

- 从“思政课程”走向“课程思政”

- 新时代高校思政课改革创新中的“分层教学”研究

- App非法获取其用户数据的刑法适用研究

- 网上仲裁协议的形式效力研究

- 虚拟财产继承问题研究

- 第三人侵害债权的救济

- 交通事故责任认定中的法律问题探析

- 法律职业伦理课程中“个案方法”创新研究

- 论我国刑法中的亲属相盗及其完善

- 离婚后财产纠纷管辖问题研究

- 环境民事公益诉讼诉讼请求的处分权及其限制研究

- 试析涉黑涉恶环境资源犯罪案中的检察监督失灵

- 第三人撤销之诉若干问题思考

- stonework

- stoneworkers

- stoneworks

- stone²

- stone¹

- stonier

- stoniest

- stoniness

- stoninesses

- stoning

- stony

- stony-faced

- stony faced

- stood

- stood aside

- stood by

- stood down

- stood up

- stooge

- stool

- stooled

- stooling

- stoollike

- stool pigeon

- stool pigeons

- 堀堁扬尘

- 堀穴

- 堁

- 堂

- 堂上

- 堂上一呼,阶下百诺

- 堂上奇兵

- 堂上安康

- 堂上康健

- 堂下

- 堂中的

- 堂会

- 堂倌

- 堂兄

- 堂兄弟

- 堂兄弟及诸子侄

- 堂内正堂旁边的房间

- 堂前

- 堂前切莫走三婆,后门常锁莫通和

- 堂前椅子轮轮转,媳妇也有作婆时

- 堂前生瑞草,好事不如无

- 堂前的台阶

- 堂前的廊屋

- 堂前的廊柱

- 堂北萱荣