于浩洋

[摘要]村土地利用规划是对现行规划体系的深化,对农村居民点空间布局提出了新的要求。以苏北L村为例,对村土地利用规划中农村居民点空间重构的内涵和方法进行探讨,分析村庄土地利用现状和存在的问题,从结构调整、布局优化、综合整治等方面对重构该村居民点空间布局,进而对村庄各类用地结构与布局的优化进行规划设计,力图为村土地利用规划工作提供有益参考。

[关键词]村土地利用规划;农村居民点;空间重构

[中圖分类号]F321.1[文献标识码]A

1 引言

近年来,党中央、国务院对做好新时期农业农村工作做出了一系列重要部署,其中明确要求“加快编制村级土地利用规划”。2017年,原国土资源部先后颁布《关于有序开展村土地利用规划编制工作的指导意见》和《村土地利用规划编制技术导则》,对村土地利用规划的具体实施做出规范,标志着这项工作正式进入推广实施阶段。

农村居民点是当前农村人地矛盾最突出、最典型的空间区域之一。根据《全国土地整治规划(2016~2020)》,全国农村人口人均居民点用地达到317m2,严重超出国家标准。而农村居民点教育、医疗、卫生等公共服务设施和基础设施却十分薄弱,布局散、乱、空现象比较普遍,由此还加重了农田细碎化、生态格局破碎化问题。冯应斌和杨庆媛(2014)认为,农村居民点用地整治是我国当前土地整治工作的战略重心,也是盘活农村土地利用结构和空间布局的关键。

村土地利用规划应通过农房改建、村内道路改造、公共设施建设和环境治理,集中对闲置、废弃、散乱的宅基地和其他集体建设用地进行整治。因此,通过数量结构调整、空间布局优化、土地综合整治,重构农村居民点空间格局,是村土地利用规划的核心任务之一。但目前关于农村居民点布局的研究大多是对分布的形成与演化机制进行分析,或从县市级、乡镇级等中观层面研究不同类型布局优化策略,难以为村域微观尺度的村土地利用规划工作提供充分的参考。基于此,本文从空间规划的视角对村土地利用规划中农村居民点空间重构的内涵和方法进行探讨,以江苏省北部的L村为案例,通过分析村庄土地利用现状和存在的问题,结合实地调研成果,从结构调整、布局优化、综合整治等方面对重构该村居民点空间布局,进而实现村庄各类用地结构与布局的优化进行规划设计,力图为村土地利用规划编制工作提供有益参考。

2 区域概况与现状分析

2.1 研究区域概况

L村位于苏北地区东南部,是江苏省首批特色田园乡村试点之一,352省道穿村而过。全村下辖7个村民小组,672户,常住人口1787人,人均纯收入28200元。村域内地势平坦,是苏北滨海平原发展农业的代表性地区,经济作物以西瓜、青椒、黄瓜等特色果蔬为主,粮食作物多为玉米。村内建有省级现代农业产业园和一家从事果蔬深加工的农业产业化龙头企业。

近年来,L村的土地利用方式开始由小农户自营农业生产为主,逐步向规模化经营的特色农业和休闲观光农业转型,但仍受到耕地集约度低、宅基地利用粗放、地块散乱、乡村风貌退化等历史遗留问题的制约,在农村土地利用与规划管理方面具有较强的典型性和研究价值。

2.2 土地利用现状

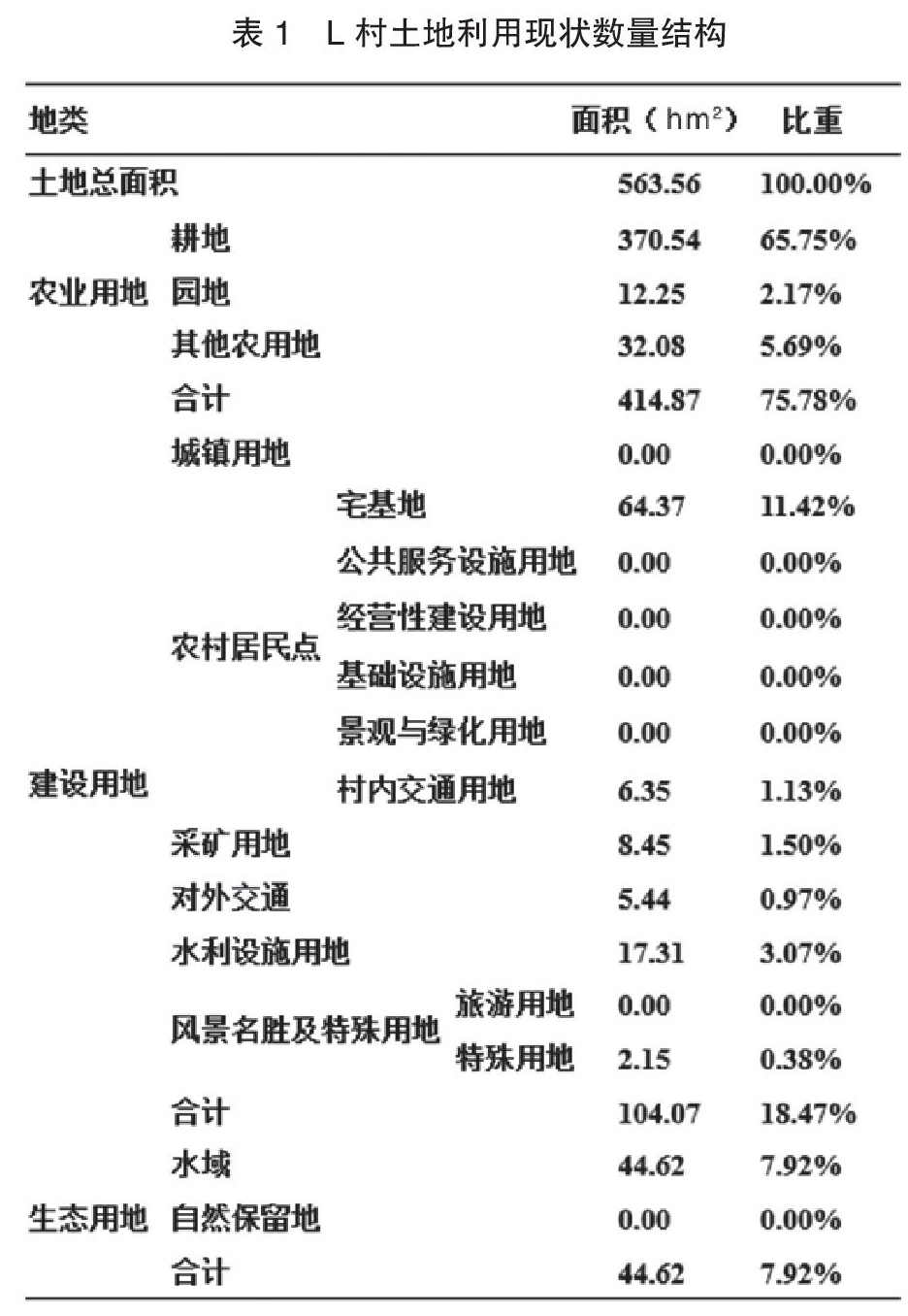

2.2.1 现状数量结构。根据当地土地利用现状调查数据,利用ArcGIS 10.2提取出L村各类用地面积的数量结构如表1。

从数量结构看,L村的建设用地以农村居民点为主。虽然建设用地面积与农用地相比占比不高,但问题最为突出。根据当地农村宅基地管理办法,每户宅基地面积标准为200m2,L村宅基地用地总面积64.37hm2,即户均宅基地面积957.89m2,超标、闲置问题突出。而公共服务设施用地、经营性建设用地、基础设施用地、景观绿化用地面积均为0,建设用地数量配置严重失衡,制约了村庄的经济发展。L村超标、闲置宅基地占用的建设用地指标如果通过居民点整治“释放”出来,无论是用于增加村内公共服务基础设施用地、商业用地,还是用于城乡建设用地增减挂钩,扩大农业经营规模,都将为L村发展经济、改善基础设施条件提供很大动力。

2.2.2 现状居民点空间布局。笔者于2018年7月下旬赴L村进行了实地调研,结合当地国土部门提供的L村土地利用现状图,L村的居民点以村民小组为单位,沿农田及河流沟渠、农村道路分布,7个村民小组形成了5个东西向的条带状居民点,较为零散,农村土地利用管理薄弱的历史原因造成宅基地无序扩张的现象尤为突出。实地调研发现,村民大多从自家宅基地的房前屋后扩张出大片空地,用于存放农机设备、晾晒农作物等,面积甚至超过宅基地,利用效率很低。且随着青壮年劳动力流失,宅基地闲置问题日趋严重。宅基地超标、闲置问题进一步加重了农用地、生态用地的碎片化。

基础设施布局方面,村庄主干道路为东西向穿过村庄的352省道和南北向贯穿村庄的L路,其余为水泥材质或未硬化的道路,用于居民点之间或居民点到农田的交通,对外交通较为便捷,但村内道路网络仍缺乏合理规划。

2.3 村民意愿与政策认知

实地调研过程中,在前期的资料搜集和研究的基础上,对农户开展了问卷调查与访谈,内容包括村民的生产经营与土地利用状况、对村土地利用规划的认知以及对村庄居民点布局结构、房屋建设意愿与基础设施需求、环境治理等方面的意见,调查结果的描述性统计分析如下。

宅基地管理方面,虽然村委会近年来已经严格执行“一户一宅”政策,规范宅基地管理,但对宅基地超标、闲置的历史遗留问题尚未采取有效措施进行治理,且64.0%的受访农户对这一问题的处理方式表示“不好说”或“放置不管”,反映了超标、闲置宅基地处置问题的复杂性。被调查农户对现有居住条件的满意度达到96%,只有17.8%的农户在未来五年内有新建住房的需求,其中91.4%的村民选择在原地重建或翻修。对于统一规划、集中安置的新农村社区,只有16.7%的村民明确表示愿意搬去居住,约75%的村民表示“无所谓”“随大流”,服从集体意愿。对于集中安置的住房类型,有81.2%的被调查农户选择独门独院或联排的独家房屋,仅有少部分村民表示可以接受多层或高层住宅。可见村民的传统生活习惯和意识难以一时改变,村土地利用规划中应尽可能在原有村庄形态上改善农民的居住和生活条件,不宜大量新建造成“建设性破坏”。

基础设施建设方面,村民的需求主要集中于优化村内道路网络和新建卫生室等医疗设施(分别有72.3%和65.2%的村民选择),对于文化广场、活动中心等文化休闲场所,大多数村民认为没有必要新建。

政策认知方面,村民对村土地利用规划的支持程度较高,93.2%的农户支持本村开展土地利用规划并对土地利用进行必要调整。在安置补偿合理的前提下,超过85%的农户愿意在土地流转、房屋改造或景观出新等方面给予配合。但对于编制村土地利用规划的意见和建议,大多数村民表示“没有”“不懂”或认为自己的意见没用,表达意愿、参与规划的积极性不高。

3 农村居民点空间重构设计

3.1 数量结构调整

L村土地利用结构调整的关键在于测算超标、闲置宅基地所占用的存量建设用地指标,即居民点整治潜力,应用较为广泛的方法主要有人均建设用地指标法、户均建设用地指标法、闲置土地抽样调查法、建筑容积率法等。人均建设用地指标法和户均建设用地指标法又被统称为“政策指标法”。两者思路相同,是根据国家及当地规划标准、技术规程中规定的人均/户均建设用地标准,对照居民点现状面积和农村现有人口确定的可释放出的居民点面积,这也是《土地开发整理规划编制手册》中规定的测算农村居民点整治潜力的方法。这类方法的优点是原理简单,操作简易,但也存在许多问题,如忽视了农户数量的变动性和农村生产生活实际情况等,测算结果往往偏大。基于这类方法的思路,刘彦随等(2013)提出了城镇体系规划法,以城镇体系规划确定的规划期末的农村人口及用地规模为依据,将规划期末的居民点用地与现状用地差值确定为整治潜力,考虑到了城镇化进程对农户数量、农村生产生活方式等整治潜力影响因素的作用,提高了政策指标类测算方法的精度。建筑容积率法是通过实际抽样调查农村居民点建筑用地容积率的现值,提出规划期末建筑容积率期望值,采用农村居民点建设用地总面积与两种容积率之差的乘积计算土地整治潜力。该方法缺点是忽略了闲置地及空宅的土地整治潜力,导致测算结果偏小。相对应地,闲置土地抽样调查法是调查样点内部闲置土地面积和土地闲置率,将其作为该区域农村居民点的闲置率,测算整个区域农村居民点的整治潜力,但未考虑村庄内部结构调整可获得的潜力。

综合考虑L村居民点用地现状和数据的可得性,本文采用户均建设用地指标法测算L村居民点整治潜力。根据上文对土地利用现状的分析,L村户均宅基地面积957.89m2;根据当地国土部门2017年度土地变更调查现状数据,当地人均耕地面积1200m2,对照当地农村宅基地管理办法,人均耕地在667m2以上的县(市、区),每户宅基地不得超过200m2。按此标准计算,L村宅基地整理可置换出的建设用地指标超过50hm2。释放出的建设用地指标如何使用是盘活L村土地利用结构与布局的关键,本文提出以下两种方案。

一是用于村庄内部建设。农用地、建设用地、生态用地总量结构基本不变,整治超标、零散、闲置宅基地,适度集中居住,实现农田集中连片规模化经营,释放出的建设用地指标用于增加村内公共服务基础设施用地、经营性建设用地,改善村民生活条件,同时为休闲观光农业的发展建设必要的基础设施。

二是用于城乡建设用地增减挂钩。通过宅基地整理,推进村民适度集中居住,释放出的建设用地指标用于增加城市新增建设用地指标,村内建设用地总量减少,农用地总量增加,扩大农业规模化经营,进一步发展特色农业、高效农业。

3.2 空间布局优化与综合整治

L村居民点空间布局优化的基本思路是对分散的居民点分步进行宅基地退出、置换,引导村民适度集中居住。原有的分散居民点复垦为耕地,与周边农田成片,扩大特色农业经营规模。置换出的建设用地指标用于公共基础设施建设。

目前对农村居民点布局优化的研究大多是以服务于县域、镇域的宅基地退出和农村居民集中居住为目标,往往忽视了村庄内部调整在农村居民点布局优化中的作用,而这正是在村土地利用规划工作中应重点关注的整治模式,即以行政村或中心村为单位,通过村庄内部的土地利用结构调整和居民点空间重构实现村庄布局的优化。徐保根等(2012)较早地从村级尺度关注了居民点用地的适宜性评价,基于多因素综合评价法从农民的经济支付能力、就业结构、区域经济实力等方面构建指标体系,对村级土地利用规划中新安置区的农村居民点用地布局的确定具有启发意义。

本文基于相关研究,结合村土地利用规划的新要求和L村实际情况,选取可拓展空间、人口经济状况、基础设施状况、区位条件、农户意愿五类指标,结合村庄产业发展需要,通过多因素综合评价法评估L村各居民点用地适宜性,确定新建居民点应集中布局在352省道南侧和村庄南部的L河两侧,以该地块现有的两个经济状况较好、宅基地管理相对规范的村民小组为基础建设新农村社区;公共服务基础设施用地布局在省道南侧的居民点附近,新建村委会(村民服务中心)、卫生室、幼儿园等;经营性建设用地中,商服用地(超市、餐饮、民宿)布局在两个居民点附近,支持休闲观光农业发展;仓储用地布局在省级现代农业产业园附近,用于特色农产品的物流批发,发展农村电商;位于省道北侧的工业用地(果蔬深加工企业)位置不作调整,可根据企业需要适度扩大经营规模;交通用地方面,优化村庄道路结构,扩大居民点耕作半径,田间道路系统与周边乡村道路相连,形成层级分明、纵横交错的道路网,满足现代化农业生产的要求。

4 研究结论与启示

4.1 研究结论

本文以江苏省北部的L村为例,依据土地利用现状调查数据和实地调研成果,结合现有研究中关于农村居民点整治潜力测算、布局优化模式的理论,对L村土地利用规划中重构居民点空间并由此推动各类用地空间布局的优化进行了构思,可以得出以下初步结论。

4.1.1 经过三轮土地利用规划和土地整治规划,我国的农村居民点整治工作已形成了成熟的理论体系,取得了一系列實践成果,相关研究在整治潜力测算、整治分区与模式选择、优化布局策略等方面提供了重要的理论支撑。但面对新时期农业农村工作提出的新要求,在村级土地利用规划工作正式启动的背景下,农村居民点整治仍存在重数量指标、轻选址落地的问题,尤其是微观层面的居民点内部各业各类用地的空间安排仍缺少科学有序的规划指导。对农村居民点的区域差异考虑不足,未充分做到因地制宜。现有的农村居民点空间体系难以满足城镇化和乡村转型发展的要求,需要对空间要素系统进行统筹优化和调整。

4.1.2 农村居民点空间重构是建立在现有居民点空间体系基础上,以优化调整为核心手段的空间规划行为,其内容包括土地利用结构调整、居民点等建设用地空间布局优化、土地综合整治复垦、基础设施建设以及生态保护等诸多方面。以解决村民分散居住造成的宅基地粗放利用,基础设施投入需求大、成本高等问题,引导村民向中心居民点集中居住,实现村庄整体空间布局的优化。

4.1.3 村民是最了解本村风貌的“规划师”。村民对于开展村级土地利用规划的支持度较高,并且配合规划实施的积极性也较高,这有利于规划工作的顺利开展。但对村土地利用规划普遍缺少足够的理性认知,在规划编制过程中提出意见、进行监督的积极性不高,尚不能充分发挥村民作为乡村治理的主体而在村规划中应有的监督、建议作用。

4.2 政策建议与展望

4.2.1 村级土地利用规划应在上级土地利用规划的控制下,与其它相关规划,如产业规划、景观规划等更好地衔接,充分体现“多规合一”的思想,形成一套系统的土地利用与乡村发展规划方案,避免不同单位、不同领域的规划方案叠床架屋,难以落实。

4.2.2 重视从微观的村域尺度进行村庄内部结构调整的居民点空间重构模式及实施策略、目标设计进行更加深入的探讨,完善制度设计,增强参与主体、资金来源和目标的多元性。

4.2.3 进一步完善宅基地有偿退出制度,探索宅基地产权制度改革,为村土地利用规划中闲置宅基地的处理提供理论和政策依据。

4.2.4 探索将村民的认知、意愿更加有效地纳入规划体系中,引导和提高村民对规划知识及相关政策的理性认知,健全村民参与规划的方式,鼓励村民积极表达意见,建立长效的互动反馈机制,使村土地利用规划更加体现公共利益。

[参考文献]

[1] 王群,张颖,王万茂.关于村级土地利用规划编制基本问题的探讨[J].中国土地科学,2010,24(03):19-24.

[2] 刘耀林,范建彬,孔雪松,等.基于生产生活可达性的农村居民点整治分区及模式[J].农业工程学报,2015,31(15):247-254+315.

[3] 冯应斌,杨庆媛.转型期中国农村土地综合整治重点领域与基本方向[J].农业工程学报,2014,30(01):175-182.

[4] 冯应斌,杨庆媛.农村居民点空间格局演变及效应研究评述[J].人文地理,2015,30(03):7-11.

[5] 谢炳庚,曾晓妹,李晓青,等.乡镇土地利用规划中农村居民点用地空间布局优化研究——以衡南县廖田镇为例[J].经济地理,2010,30(10):1700-1705.

[6] 宋伟,张凤荣,孔祥斌,等.自然经济限制性下天津市农村居民点整理潜力估算[J].自然资源学报,2006(06):888-899.

[7] Liu Y S, Yang R, Li Y H. Potential of land consolidation of hollowed villages under different urbanization scenarios in China [J]. Journal of Geographical Sciences, 2013, 23(03): 503-512.

[8] 徐保根,趙建强,薛继斌,等.村级土地规划中的农村居民点用地方式适宜性评价[J].中国土地科学,2012,26(01):27-31.

- 高职院校教师社会服务能力提升途径探析

- 病例教学法在儿科临床教学中的现状分析

- 森林保护专业普通植物病理学实验教学改革与探索

- 论大学生临床技能竞赛对临床医学教育改革的指导作用

- 新东方教育对大学英语教学改革的启示

- 英语视听说课程中提高学生职场英语实际运用能力探析

- 案例教学法在《曲式与作品分析》教学中的效果评价

- 我国中高职教育发展的政策变迁探讨

- 《管理系统工程》课程教学探讨

- 高职物流管理专业ESP课程改革与实践

- 高职院校国际物流的双语实践研究

- TRIZ理论在汽车电子技术课程教学中的重要作用

- 面向卓越工程师培养的给排水科学与工程专业实验教学改革

- 高职物流管理专业课程项目式过程性考核体系构建研究

- 有机化学反应选择性规律探讨

- 汽油质量升级工程施工期环境监理工作实践

- 福田汽车盈利能力分析

- 地方高等教育与地方经济发展的关系研究

- 某卷烟厂动力车间燃煤锅炉与燃油燃气锅炉经济运行分析

- 浅析病媒生物防治对地方经济发展的影响与作用

- 高铁发展对中原经济区的拉动效应研究

- 汽车行业财务业绩分析

- 论大冶市“村村通”客运工程中的政府作用机理

- 构建草原丝绸之路背景下内蒙古道路客运行业应对高速铁路客运竞争的若干思考

- 浅析我国支线航空的发展战略

- pseudoantique

- pseudoantiques

- pseudoapologetic

- pseudoapologetically

- pseudoappendicitis

- pseudoappendicitises

- pseudoapprehensive

- pseudoapprehensively

- pseudoarchaic

- pseudoarchaically

- pseudoaristocratic

- pseudoaristocratical

- pseudoaristocratically

- pseudoarticulate

- pseudoarticulately

- pseudoartistic

- pseudoartistically

- pseudoascetic

- pseudoascetical

- pseudoascetically

- pseudoassertive

- pseudoassertively

- pseudoassociational

- pseudobankrupt

- pseudobaptismal

- 不撞南墙不知道墙硬,不尝梨子不懂得梨子酸

- 不擅辞令

- 不擅长

- 不操心

- 不操心费力,情况却越来越好

- 不操持

- 不擒二毛

- 不擒二毛不获二毛

- 不支

- 不改

- 不改其乐

- 不改变

- 不攻自屈

- 不攻自拔

- 不攻自溃

- 不攻自破

- 不放

- 不放在心上

- 不放在心上,不重视

- 不放在眼里

- 不放心

- 不效

- 不敏

- 不救之症

- 不救助