王滕滕 石礼华

【摘要】近年来,山东农村推行殡葬改革,文明丧葬,节俭丧葬之风逐步形成。但仍有部分农村地区存在大操大办、迷信复古、劳民伤财等现象,与社会主义新农村建设的核心精神背道而驰。在深入调查访问的基础上,对山东农村丧葬习俗问题进行梳理,对冥婚等典型现象进行分析探讨,并针对问题提出相应的对策建议。

【关键词】山东农村;丧葬问题;冥婚;对策建议

【中图分类号】D 632

【文献标识码】A

丧葬,是以特定礼仪来伤逝悼亡,丧葬文化是人们日常生产生活和价值观念的部分展示,以表达生者对祖先的敬畏和希望祖先灵魂安息的心理和情感。山东受儒家慎终追远的传统影响极深,民间对丧葬极为重视,部分农村地方至今丧仪繁琐铺张,且封建迷信色彩浓重。

1 山东农村丧葬存在的主要问题

考虑到山东各地社会发展水平和风俗习惯的差异,本研究分别在胶东沿海、鲁中山区、鲁西南和鲁北地区选取了一些农村社区和村庄作为样本代表。调查人员通过当地村委会或者亲戚朋友等关系,组织部分当地村民作为受访对象,采用结构式访谈和半结构式访谈为主,以无结构式访谈为辅,进行面对面的交流访谈。同时,结合问卷调查的方式,共发放480份问卷,回收有效问卷为458份,有效回收率95.4%。并运用SPSS对数据进行统计与分析。

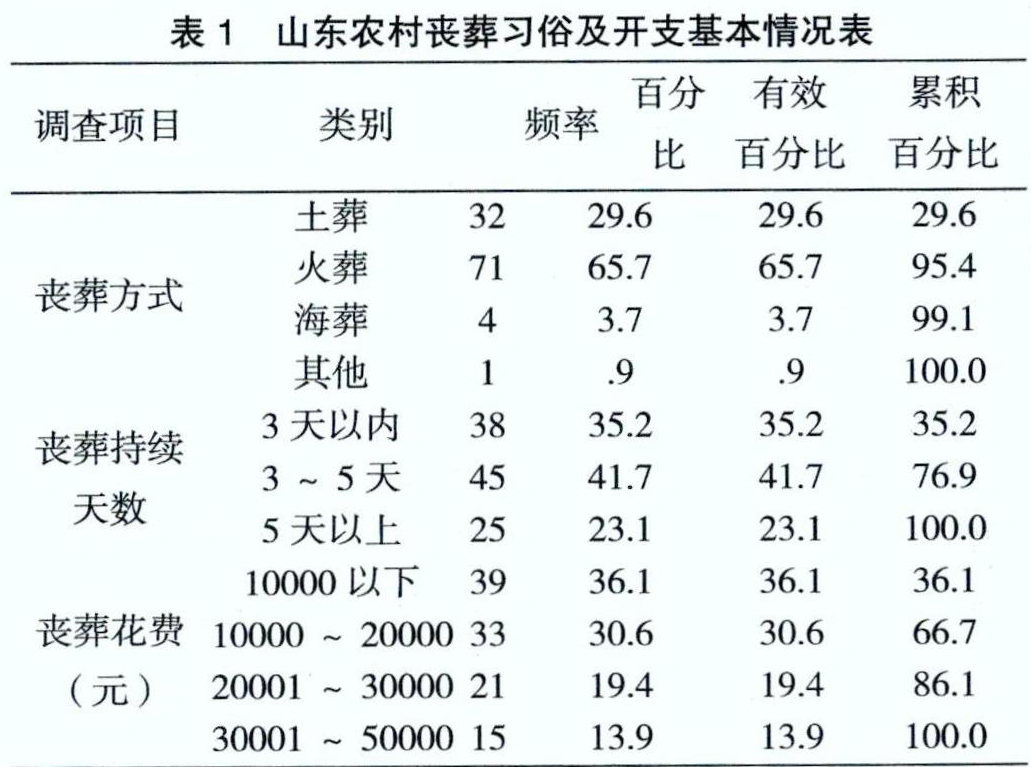

調查结果显示(见表1),山东农村丧葬改革东部沿海地区发展最好,火化率高,丧礼简单,花费少;其次是鲁中地区,丧葬改革力度较大,文明程度不断提升;而鲁北部分地方仍存在冥婚恶习;鲁西南地区整体相对较差,土葬比例高,丧礼繁琐,花费大。具体存在如下问题:

1.1 薄养厚葬根深蒂固

调查中,有些村民反应农村地区仍然存在薄养厚葬的问题。有些家庭老人去世前,子女们相互推诿,在生活供养和起居照料上不管不问,让老人处于自生自灭的状态。而等到老人去世时,子女们却大操大办,举办奢侈的丧礼,给自己挣面子。甚至一些地方的丧礼载歌载舞,全村人大吃大喝三天,为的只是让别人看到自己有多孝顺。对此,村民看法不一。

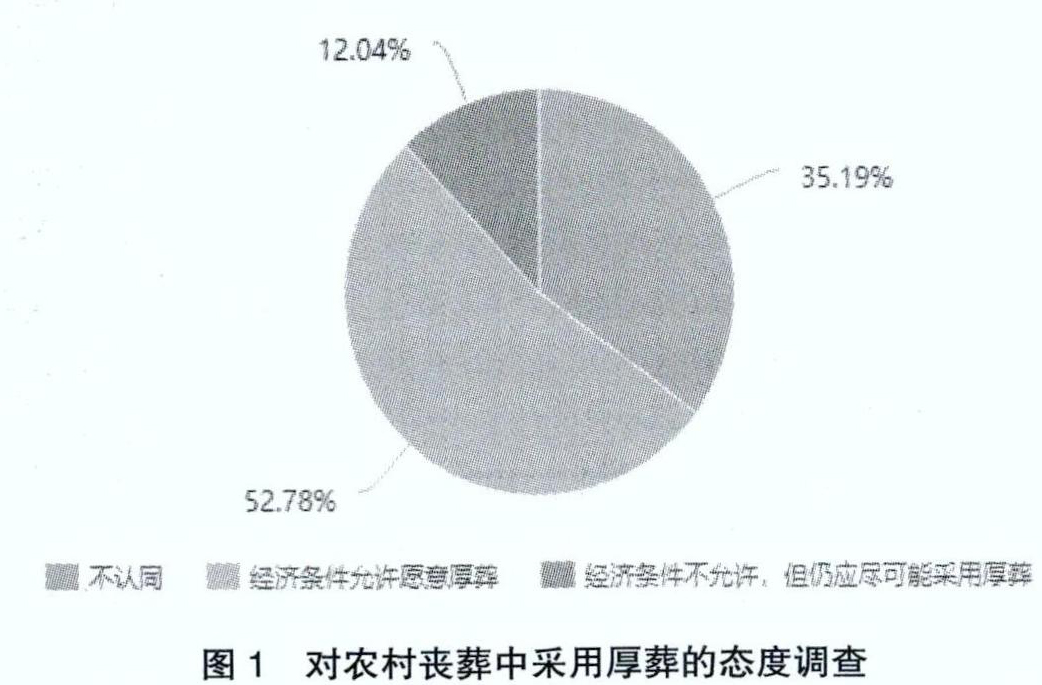

由图1可以看出,有35.19%的人不认同厚葬,52.78%的人认同在经济条件允许的情况下采用厚葬,而仍有12%的人认为不论如何都应该采用厚葬,即使经济条件不允许。

1.2 繁文缛节依然盛行

近年来随着丧葬改革的推行,丧葬仪式整体趋于简化,但鲁西南农村仍然繁文缛节盛行。比如扎纸的习俗,子女要为逝者扎纸人、纸马、纸轿等,甚至冰箱、彩电、汽车、空调等,使其在阴间也能过上“现代化”的生活。各色祭品,如活鸡、活鱼、猪头、油炸糕点等,浪费大量财力、物力。各种祭拜习俗,比如“豁汤”,即“问事儿的”拿着壶,把“孝子”等人一路带到村口,沿途将汤洒掉,中间不断下跪磕头等。有的地方还有“路祭”,在村庄沿街的道路上,亲友们轮番对着遗体棺材三叩九拜,孝子们磕头答谢,村民围观看热闹。

1.3 攀比之风仍然存在

讲排场、好面子,是部分山东农村丧葬的又一特点。很多农民家庭并不富裕,本想从简但又要顾面子,似乎排场越大越风光,有的事主也自嘲“死要面子活受罪”。比如鲁西南一些地方丧葬时有唱戏的习俗,会花几千元请一些草台班子到村里表演,地方戏曲、流行歌曲、现代舞蹈应有尽有。有的演出班子还会表演打情骂俏为主的男女对唱,充斥着各种黄段子、荤笑话,甚至会有脱衣舞表演。这种做法不仅劳民伤财,而且使得以寄托哀思为主旨,本应该庄严肃穆的葬礼,变成了低俗嬉笑的闹剧,败坏了社会风气。

1.4 有法不依相当普遍

国务院《殡葬管理条例》明确规定:禁止制造、销售封建迷信的丧葬用品。禁止在实行火葬的地区出售棺材等土葬用品。山东各地方政府也都有相应的政策法规,都规定了人死以后必须火化,但在农村很多地方存在有法不依现象,土葬之风依然存在。部分农村老年人受传统观念影响,希望死后“留个全尸”,子女为完成逝者愿望,往往选择悄悄土葬,或者托人弄一套假的火化手续,应付检查。而鲁西南农村多数地方的习俗是即使逝者火化了,也要装进棺材,进行二次殡葬。同时,具有封建迷信色彩的丧葬用品,如冥币香烛、棺材纸扎一应俱全,公开销售。

由图2可知,在政府大力推广火葬的情况下,实际选择火葬的为65%,占大多数,但仍有30%左右的逝者被土葬(鲁西南农村土葬比例高),可见土葬的观念仍然根深蒂固。同时,也有5%左右的人选择了海葬、树葬等更为环保的丧葬方式。

1.5 政策执行偏激,过犹不及

调查中也了解到,近些年,山东丧葬改革虽十分积极,但部分地区实行的“一刀切”政策,老百姓颇有怨言。如临沂某地农村,政府禁止在丧葬中进行唢呐等表演,认为这些传统的丧礼表演增加群众的负担,一律禁绝。但多数村民及民间艺人认为,丧礼表演花销并不大,不能和其他的铺张浪费混为一谈。现在实行的“一刀切”政策,使葬礼没有了必要的仪式感、庄重感,家人无法尽情表达哀思。同时,也造成一些以此为生的民间艺人突然失业。

1.6 冥婚陋习仍未禁绝

冥婚,又称阴婚、配骨、鬼婚、冥配等,是指生前没有婚姻关系的男女,死后被安排结成阴亲,并合葬在一起的丧葬习俗,是一种结合了丧葬及婚姻两种人生仪式的特殊文化。调查发现,在鲁北部分农村地区冥婚现象仍然存在,通常一个家庭若有未婚男子不幸去世,父母会为儿子寻找“门当户对”的未婚女尸,让两人在阴间结成夫妻。由于供需矛盾过大,年轻又新鲜的女尸变成一种被明码标价的商品,甚至还滋生出了盗尸利益链。作为丧礼习俗中的一种黑恶现象,冥婚的存在是对现代丧葬文明的公然挑战。

2丧礼中的黑恶陋习一冥婚调查分析

本研究中调查者通过亲戚关系比较详细地了解到鲁北地区一例冥婚案例,这位亲戚与事件的当事人是关系亲密的邻居,见证并参与了整个冥婚过程。2018年清明节之前,刘某为其死去三年的儿子(死于车祸,时年19岁)举办了冥婚,对方生前是一个长相清纯美丽的女孩。男方花了10万元购买女孩的尸体,并举办了冥婚的婚礼酒席,之后,男孩的尸体被重新挖掘出来,与女尸一起入殓,合葬在男孩家的坟地之中。大致来说,鲁北农村的冥婚具有以下方面的特点:

2.1 男方家庭花费巨大

在冥婚市场上,由于供求关系严重失衡,导致女尸价格越来越高。而价格是由很多因素决定的,比如死者年龄、身高相貌、尸体保存完整性、死亡的时间、女方的家庭条件等等。死亡时间短、保存完整的“高质量”的女尸,价格往往高达十几万元。相关数据显示,2018年山东省农村居民人均可支配收入为16297元,而配一场让人满意的冥婚要花费近十万元甚至十几万。这意味着冥婚的男方家庭,除非家底足够殷实,或是有可观的死亡抚恤金,否则会造成沉重的家庭负担.甚至负债累累。

2.2 盗挖买卖尸体

据鲁北某村村民反映,近年来冥婚的市场不仅没有变小,反而越来越受欢迎。为了多赚钱,当地一些职业“媒人”既做阳婚也做冥婚。由于女尸需求过大,盗尸现象也随之增多。谁家的女孩去世,如果坟场看守不严,尸体便很可能会被盗走。而且多数是团伙作案,分工明确:寻找买家,盗挖尸体,运送尸体,形成了完整的利益链条。同时遵循尸体越新鲜越值钱的原则,据说前例中,由于刘某购入的“儿媳妇”质量太高,她需要全天不定时的去坟前检查,以防止尸体被人盗走,进行二次销售。

2.3个别医务人员参与牟利

年轻又新鲜的女尸价格不菲,而医生这一特殊的职业“近水楼台先得月”,可以第一时间获得即将去世的女孩信息。在调查中得知,個别无良医务人员,提供女尸信息,为买卖双方做中介,并从中谋利。若交易达成,可获得一笔可观收益,即使交易不成,也能获得500 - 1000元的红包,买家希望再有女尸时可以优先获得关照。

2.4 给活人吃药配冥婚

冥婚黑市的迅猛发展,导致女尸的极度紧缺,于是出现了给活人吃药以获取尸源的黑恶现象。通常发生在偏远的农村地区,有些残疾或智力障碍的女孩,不能为家庭提供经济收入,且嫁人困难,成为家里的负担。而通过中介将残障女儿卖给人配冥婚,不仅可以甩掉养育负担,还可以获得一笔可观的收入。交易达成后,买家一般是给女孩注射或者灌服药物的方式使其死亡。这种做法手段残忍,泯灭人性,应该是属于“故意杀人”的严重犯罪行为。

至于冥婚的原因有很多,但最主要的是,冥婚可以为男方家庭继续“传宗接代”,而对于女方家庭则能带来一笔不菲的收入。在当地一些村民的观念里,没有配偶的死者在阴间十分孤独,会因此怨恨活着的亲人,甚至给家族带来灾难。而冥婚能使他们觉得逝去的儿子得到了陪伴,灵魂得以安息,从而了却自己内心的遗憾,抚慰失子之痛。冥婚现象有百害而无一利,必须严厉打击,彻底禁绝。

3 农村丧葬习俗的对策与建议

3.1 加强文明丧葬的宣传力度

针对山东农村部分地区存在的薄养厚葬、大操大办、封建迷信等现象,地方政府应加大殡葬改革宣传力度。通过发放宣传单、悬挂宣传条幅、张贴宣传标语等方式,大力倡导文明健康进步的丧葬习俗。宣传殡葬新理念,引导群众摒弃招魂、哭丧、纸扎、祭品、土葬等传统陋习,推广治丧新礼仪,树立移风易俗新风尚。推选出一批在殡葬改革工作中成效显著的地方政府和村庄,组织参观学习,现身说法,让农民看到文明丧葬带来的好处。

3.2 探索文明节俭的丧葬模式

在全省农村,探索既能传承传统文化精华和当地习俗特色,又能体现现代文明和新农村建设精神面貌的丧礼模式。在改革繁文缛节的同时,也要保留丧礼必要的仪式感和庄重感,毕竟这是村民寄托对逝者哀思的重要途径,是合乎情理的。因此,丧葬模式的探索不能闭门造车,要注意倾听群众的心声,兼顾群众意愿和殡葬改革精神。尊重地方丧葬习俗,不能搞“一刀切”,只要整体上符合文明节俭的要求就好。

3.3 引导红白理事会专业化管理

调查中了解到,鲁西南多数农村地区,红白事的执事人员都是自发的和临时的,事务繁琐、随意性大,铺张浪费无处不在。而成立专职的红白理事会,把婚丧办理流程和服务规范纳入村规民约之中,可以有效遏制这些现象的发生。为充分发挥红白理事会的作用,基层政府要定期对理事会成员进行系统、全面的培训,使其精准把握殡葬改革精神。比如在东营农村,有村民去世时,村里的专职红白理事会上报给乡镇民政主管部门,由其委派一位工作人员入村,全程监督红白理事会,确保丧礼流程和规模严格按照标准执行,成效斐然。

3.4 提升殡葬公共服务层次

在打击、遏制农村不文明丧葬行为的同时,地方政府应提升殡葬公共服务层次。首先,推进公益性公墓建设和管理,让村民逝有所安。增加殡葬土地供应和资金投入,为公益性墓地建设的推行提供有力的经济保障。要注意防范公益性公墓变为经营性公墓的现象,并对农村公墓容易出现脏乱差的问题,进行专门的规划管理。其次,逐步降低火化费用,直至完全免费。尽管地方政府对于火化有补贴,逝者家属可以拿发票去乡镇政府的民政部门领取。但补贴费用偏低,远不够租用殡葬车及火化费用,而且手续繁琐,等待时间漫长。

总之,山东农村丧葬习俗经历了漫长年代的演变而形成,移风易俗既是一场思想观念的革命,也是现代文明对传统陋习的挑战。丧葬改革是一项长期复杂的系统工程,需要政府和全社会的上下一心、团结协作,才能不断迈上新台阶、取得新成效。

【参考文献】

[1]郑志明.当代殡葬学综论[M],台北:文津出版社有限公司,2012: 240-300.

[2]齐燕,意义断裂与面子竞争一农村丧葬仪式的变迁逻辑[J].北方民族大学学报2018(4):35-37.

[3]顾春军.“冥婚”流变考论[J]中原文物,2014(6):27-31.

[4] 2018年山东省国民经济和社会发展统计公报山东省统计局2019-2-27 http: //www.stats-sd.gov.cn/art/2019/3/1/art_6196_4699827.html.

[5]宁秀丽.山东农村传统丧葬礼仪的当代变迁[J].东岳论丛,2013(10):41-43.

[作者简介]王滕滕(1997-),女,山东青岛人,本科生;石礼华(1969-),男,山东济宁人,讲师,硕士,研究方向:社会学,社会工作。

- 知识产权管理的经济学探析

- 浅析国有企业文化建设

- 档案信息化管理存在的风险与安全管理策略研究

- 中小企业合同风险的防范

- 工作压力对企业新生代员工主动创新行为的影响研究

- 基于零增长理论的图书剔旧方法

- 百货行业促销券内部控制设计研究

- 企业文化在现代企业管理中的导向功能

- 基于新形势下的高校治安管理工作中的信息管理技术思考

- 建筑工程管理中项目管理工作的策略

- 出版企业全面预算管理存在的问题及解决对策

- 商业银行信贷风险的监督管理途径

- 基于团队的人力资源绩效考核与管理策略

- 保险营销员薪酬绩效制度对员工留存率的影响分析

- 大数据时代企业人力资源绩效管理措施

- 医院人事档案的精细化管理研究

- 企业集团资金管控探讨

- 公路桥梁施工技术的质量控制方法

- 人工智能在计算机网络中的应用

- 对计算机网络攻击及防御技术的几点探讨

- 水利工程河道治理问题及其优化措施

- 人脸识别在社会公共安全领域的应用

- 电动单梁起重机失压保护的检验研究

- 汽车娱乐系统设计的发展趋势探析

- 分析110kV架空输电线路迁移改造电缆线路施工

- unrighted

- unrightfulnesses

- unrigid

- unrigidly

- unrigidness

- unrigidnesses

- unrigorous

- unrigorously

- unrigorousness

- unrigorousnesses

- unrind

- unringed

- unrinsed

- unrioting

- unriotous

- unriotously

- unriotousness

- unriotousnesses

- unripe

- unripening

- unrippable

- unrippled

- unrisked

- unriskier

- unriskiest

- 竹篾

- 竹簋方

- 竹簏

- 竹簟

- 竹米

- 竹素

- 竹素园

- 竹索

- 竹纤维

- 竹纸

- 竹编

- 竹编的滤酒器

- 竹编的盛鱼具

- 竹罄南山

- 竹肉

- 竹胎

- 竹膏

- 竹舆

- 竹舟

- 竹船

- 竹节

- 竹节上生的新枝

- 竹节子命——吃一节算一节

- 竹节巴打眼——通了

- 竹节火筒——一窍不通