吴琼 刘婷 张波 张渊 王扬

摘 要:利用NCEP1°×1°的再分析数据对2次发生原理不同、路径不同的江淮气旋暴雨过程进行对比分析。结果表明:降雨量与气旋强度呈正比,若气旋入海再生,雨量增强。正涡度平流和暖平流均有利于气旋发展,中后期冷平流入侵,气旋减弱。低层正高层负的垂直螺旋度分布有利于较强降水的发生,随着气旋发展,垂直螺旋度向气旋偏东一侧偏移,气旋减弱阶段,垂直螺旋度正值中心抬离地面。2次气旋的水汽通道不同,但均存在水汽通量的强辐合中心。海上潜热通量数值大于陆上数值,陆上地面气旋中心基本在2m潜热通量大值区。若气旋入海后存在潜热通量大值中心,更利于氣旋再生。气旋移速与500hPa引导气流的强弱有关,高空辐散场有利于低层减压,促进气旋发展。

关键词:江淮气旋;暴雨;垂直螺旋度;潜热通量;引导气流

中图分类号 P443 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2020)09-0161-11

A Comparative Analysis of the Heavy Rainstorm Rrocesses of Two Jianghuai Cyclones

Wu Qiong et al.

(Yangzhou Meteorology Bureau, Yangzhou 225000, China)

Abstract:Based on the NCEP 1°×1° reanalysis data, two heavy rainstorms of Jianghuai cyclone with different principles and different routes were compared and analyzed. The results showed that the rainfall was positively proportional to the intensity of cyclone, and if the cyclone was regenerated after entering the sea, the rainfall will also increase. The positive vorticity advection and the warm air advection were beneficial to the development of the ground cyclone, but in the middle and late stages, the cyclone was weakened with the invasion of the cold advection over the cyclone. The vertical helicity degree distribution was positive in the low level and negative in the high layer was conducive to the occurrence of strong precipitation. With the development of cyclone, the vertical helicity degree gradually shifted to the east side of the position of the ground cyclone, in the weakening phase of the cyclone, the vertical helicity degree center rose away from the near ground. The water vapor channels of the two cyclones were different, but both of the cyclones had strong convergence centers of water vapor flux in the development stages. In general, the value of latent heat flux at sea was greater than that at land. On the mainland, the ground cyclone center was basically in the high value area of 2m latent heat flux. When there was a high value center of latent heat flux in the sea after the cyclone entered the sea, the phenomenon of regeneration was more obvious. The velocity of cyclone movement was related to the intensity of guide air flow at 500hPa, the upper level divergence field at 200hPa over the ground cyclone was conducive to the decompression of the lower level and promoted the development of the cyclone.

Key words: Jianghuai cyclone; Heavy rainstorm; Vertical helical degree; Latent heat flux; Guide air flow

江淮气旋是活动于我国江淮流域的重要天气系统之一,一年四季均可发生,其中4—8月间活动的江淮气旋容易给江淮一带造成明显的风雨影响,造成暴雨、大风等灾害及次生灾害。

国内诸多学者对江淮气旋进行了研究,结合现代气象观测数据普遍显示,江淮气旋的结构特征常常会随着气旋的发生、发展、入海而产生一系列的变化。尹尽勇等[1-2]运用涡度倾向方程诊断了1次气旋入海快速发展的个例,运用涡度平流、温度平流和斜压作用来分析各因子对气旋入海后的作用。赵玲琳娜等[3]在研究1次引发华北沙尘暴天气的气旋进行多种物理量的诊断分析时,指出斜压强迫是气旋发展的主要因子。张志刚等[4]利用对位涡、涡度平流和温度平流的分析,揭示了蒙古气旋的发生发展机制,研究表明蒙古气旋是凝结潜热作用较小的“干气旋”。翟国庆等[5]对1次江淮气旋暴雨个例进行数值模拟,研究了地面热通量与大尺度流型结合对江淮气旋降水系统的影响,潜热等非绝热过程对降水系统的发展有着促进作用。侯定臣[6]在研究2次夏季江淮气旋的动能平衡过程及其与大尺度环流的关系时,使用准拉格朗日方法计算了气旋各阶段的动能手指及旋转风、辐散风对动能制造项的贡献,发现动能的水平输送主要由高空急流完成,辐散风的动能制造能较好地反应气旋波的发展趋势。

本文选取了2次路径不同、发生原理不同的江淮气旋过程,利用NCEP1°×1°的再分析数据进行对比分析,以期发现不同江淮气旋过程中降水及路径差异产生的原因,为进一步的预报提供参考。

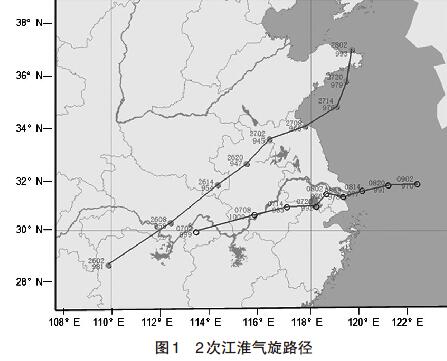

1 发生过程

江淮气旋多发生于春夏,主要有偏东向路径和东北向路径[7]。根据其发生原理可分为静止锋波动和倒槽锋生型2种类型。本文选取了2次春季江淮气旋过程,其中东北向移动路径的江淮气旋产生于2013年5月26日,是倒槽锋生型。地面气旋发展过程为:26日8∶00在洞庭湖以北有江淮气旋生成,在陆地上向东北方向移动,强度先增强再减弱;27日2∶00其强度达到最强,中心最低气压为945hPa;27日8∶00—14∶00之间气旋入海,入海前在陆地上其强度快速减弱;入海后受一定气旋再生作用,强度减弱的速度放缓,继续向东北方向移动(图1);有一定程度的气旋入海再生现象(简称气旋1)。

偏东向移动路径的江淮气旋产生于2013年6月7日,为静止锋波动型。地面气旋发展过程为:7日2∶00在两湖盆地有江淮气旋生成,向偏东方向移动;跟气旋1相比,气旋2的移动路径偏南,移速偏慢。移动过程中气旋2强度略有波动,在陆地上东移过程中强度逐渐增强,在8日2∶00气旋强度达到最强,中心最低气压为976hPa,8日12∶00后入海,入海后气旋强度略有加强;有春季气旋入海再生的现象(简称气旋2)。

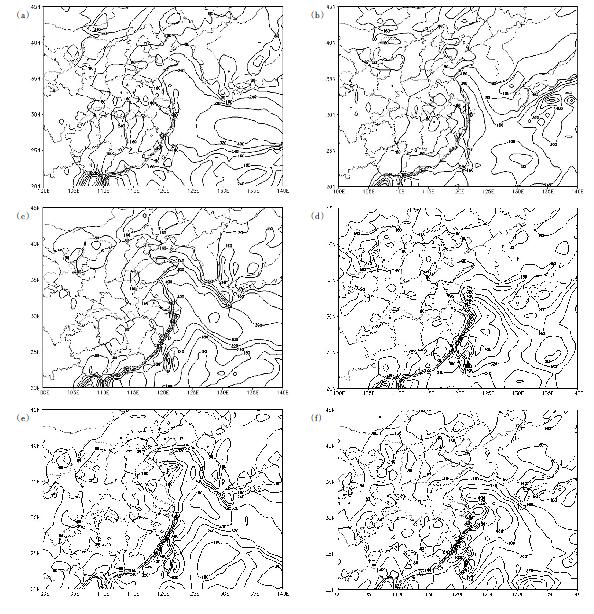

对气旋1(图2a)进行分析可知,5月26日20∶00 500hPa有较强西风槽东移,槽后冷平流较强,可以分析出1个显著降温区,温度槽落后于高度槽,有利于高空槽的发展;在槽前正涡度平流的减压作用下,地面倒槽逐渐发展,向东北方向延伸,槽前暖平流有利于地面的进一步减压,低层和地面逐渐形成闭合低压中心;且过程中500、700、850hPa均可以分析出較强西南急流,暖平流促进地面气旋发展,西南暖湿气流带来源源不断的水汽输送和水汽通量辐合,有利于降水的发生。主要降水集中在气旋的移动路径前部。

而气旋2,6月7日8∶00(图2b),500、700、850hPa上在长江流域均可分析出范围较为接近的近乎东西向分布的切变,在切变线的南北两侧分别可以分析出干区和湿区对峙;在低层切变线南侧,500、700、850hPa均可分析出西南偏西的急流存在,地面气旋附近可以分析出1条准静止锋。其上空的切变扰动有利于正涡度平流的减压作用,形成气旋式环流,西南急流有利于气旋前部锋面向北移动,气旋后部偏北气流则使后部锋面向南移动,静止锋逐渐发展演变为冷暖锋,且暖湿气流有利于形成上升运动、地面气旋减压补偿气流,江淮气旋进一步发展。气旋主要降水也集中在气旋的移动路径前部。

2次气旋活动有很多相似的地方:在气旋移动路径前部,均能分出3h显著降压区(3h降压在1hPa以上),主要降水区均位于中低层切变线的南侧,急流的左前方,地面辐合线的附近,且与3h显著降压区配合较好,主降水区总体是在气旋移动路径的前侧。

但是同时也可以发现这2次江淮气旋气旋过程也有诸多不同点:发生的原理不完全相同,气旋1是倒槽锋生型江淮气旋,气旋2是静止锋波动型江淮气旋;移动路径不同:气旋1是向东北方向移动的、气旋2则是向偏东方向移动。

为了进一步对2次江淮气旋的降水分布和雨强进行分析,本文使用了中国自动站与CMORPH降水产品融合的逐小时、分辨率为0.1°×0.1°的降水量网格数据。

比较2个气旋从波动到成熟、锢囚和消亡各阶段的降水分布和雨强(图3)可以看出,在气旋出现闭合环流后,其强降水落区集中在气旋移动路径前部,气旋1主要集中在地面气旋中心的第1象限(图3a),气旋向东北方向移动,气旋2主要集中在地面气旋中心的第1象限和第4象限(图3b),气旋向偏东方向移动;当地面气旋中心在大陆上逐渐加强到过程最低中心气压值时,其降水量和成熟阶段比较略有减弱,但在离气旋中心有一定距离的近海面上,由于充足的水汽输送与水汽通量辐合,其降水量比气旋半径位于陆地上的降雨量大,该现象在气旋1和气旋2中均有所体现(图3c、d);当气旋移入海洋以后,虽然其中心气压值有一定程度的气旋再生现象,但是总的来说,由于水汽通量和水汽通量辐合的减弱,实况降水量逐渐减小,从降水分布情况来看,气旋1的降水入海后分布在气旋的第1象限和第4象限,气旋2的降水入海后主要分布转而分布在第4象限(图3e、f)。气旋入海后气旋1的再生不明显(图3g),而气旋2有明显的入海再生的现象,中心气压降低的阶段也对应着雨量的增加,从7月8日20∶00到9日2∶00,小时雨强明显增强(图3h),但是降水落区和气旋在陆地上时相比,要更加远离气旋中心;气旋进入消亡阶段后,降水范围逐渐缩小和降水强度逐渐减弱。

综上可知,在波动到成熟阶段,随着气旋发展,降水量逐渐增强,气旋1、2由于移动路径不同,水汽输送不同,强降水分布略有不同,气旋1集中在第1象限,气旋2集中在第1、4象限;气旋锢囚后降水减弱,且气旋半径内海上降水强于陆地;入海后,气旋1h雨强逐渐减弱,气旋2有气旋再生现象,气旋中心气压值降低,小时雨量也有所增强,但离气旋中心距离比在陆地上远。

2 对比分析

2.1 涡度平流和温度平流 为了进一步研究江淮气旋的发展条件,本文对2次江淮气旋的中高层涡度平流和低层温度平流的发展演变也做了一定的分析。

根据准地转理论中位势倾向方程(公式1)和ω方程(公式2)可以知道,涡度平流主要使低层系统发展、高层系统移动;温度平流主要使高层系统发展、低层系统移动,同时通过影响高层系统的发展,对低层系统也有间接的影响。

其中位势倾向方程在等压面展开为:

[(?2+f2σ?2?p2)?φ?t=-fvg·?(ξg+f)+f2σ??p]

[(-vg·??φ?p)-f2cpRpσ??pdQdt] (1)

ω方程为:

[(σ?2+f2?2?p2)ω=f??pvg·?(ξg+f)-]

[?2(vg·??φ?p)-Rcpp?2dQdt] (2)

公式1、2中,[φ]为位势;[f]为地转参数;[p]为大气压;[t]为时间;[Vg]为地转风;[ξg]为地转风涡度;cp为定压比热容;[R]为静力稳定度;[Q]为热量。

气旋1的500hPa高空槽在东移过程中,地面江淮气旋发展,气旋发展初期槽前正涡度平流较强,26日8∶00 16×10-7s-2以上(图4a),正负涡度平流对分布在地面气旋位置东西两侧,但负涡度平流强度较正涡度平流稍弱,槽前正涡度平流有利于地面减压,对气旋发展起增强作用;27日2∶00(图4c),气旋1的中心气压达到最低,其上空仍处在正涡度平流中,但平流强度明显减弱,对地面气旋的减压作用也减弱;气旋入海后27日14∶00(图4e),仍维持地面气旋东西两侧正负涡度平流对,除此以外考虑非绝热加热也对气旋入海强度略增强起一定作用;28日2∶00(图4g)地面气旋运动逐渐落后于高空槽运动,地面气旋位置位于槽后的负涡度平流区,气旋强度逐渐减弱。

不同于气旋1受西风槽较快速东移影响,气旋2的500hPa形势为低涡缓慢东移,与气旋1相比,其正负涡度平流中心在气旋发生,发展期分散为若干中心,且平流强度和气旋1相比要弱(图4b、d),从实况来看气旋2的中心气压强度确实比气旋1弱。但是气旋2强度在入海后的加强情况较气旋1更明显,从涡度平流来看,8日14∶00(图4f),气旋入海后,在地面气旋东西两侧紧密分布了正负涡度平流对,且强度明显增强,位于气旋上空的正涡度平流有利于地面减压;9日2∶00(图4h)涡度对强度减弱。

综合2次个例的涡度平流诊断情况可以看出,位于气旋上空的正涡度平流有利于地面气旋减压,且涡度平流越强,地面气旋中心气压越低。气旋入海后的加强在高空涡度平流上也有所体现。当地面气旋位于负涡度平流下方时,气旋减弱。

分析气旋1在850hPa的溫度平流分布可以看出在气旋发生发展过程中,850hPa上暖平流有利于地面气旋减压(图5a),气旋发展;但随着流入冷平流的不断增强,气旋上空逐渐转为冷平流控制(图5c、e),不利于气旋发展,气旋开始减弱;在气旋消亡阶段(图5g),气旋上空平流逐渐减弱。

气旋2的温度平流较气旋1弱,地面气旋发生发展过程中,在850hPa低涡附近有分散性弱正负温度平流对,但仍以暖平流为主导(图5b),有利于地面气旋减压,气旋发展;随着冷空气不断入侵,气旋上空逐渐转为冷平流控制(图5d、f),下沉气流使气旋趋于减弱;消亡阶段(图5h)850hPa冷平流位于地面气旋中心偏南约2个纬度,气旋减弱消亡。

综合2次个例的温度平流诊断情况可以看出,在气旋发展初期850hPa暖平流有利于地面气旋中心减压,气旋发展加强,中后期随着冷平流入侵,气旋上空逐渐被冷平流控制,气旋减弱,逐渐消亡。

2.2 垂直螺旋度诊断 1978年Moffert将螺旋度定义为风速度矢量和涡度矢量点积的体积积分[8],表示为:

H=[]V·(▽×V)dτ (3)

将风速度矢量和涡度矢量的点乘称为局地螺旋度,也是气象上通常所使用的螺旋度,该文选取P—坐标下的垂直螺旋度来作为诊断量,表示为:

Hp[=(?v/?x-?u/?y)·(-ω)][=-ω·ζ] (4)

暴雨需要很强的上升运动将底层的水汽和能量源源不断输送到高空,为暴雨的维持提供条件。而涡度是反映气块旋转程度的物理量[9]。垂直螺旋度表征大气在垂直方向上的旋转上升和运动特征,不少学者研究表明[10-11],垂直螺旋度对强对流、暴雨等灾害性天气有一定的预报指示性。

从垂直螺旋度的垂直剖面分析可以看出,对于气旋1而言,在地面气旋位置偏东低空存在垂直螺旋度正值中心,且在气旋发展初期(图6a),低层正高层负的垂直螺旋度的分布有利于强降水的发生;随着气旋发展,垂直螺旋度正值中心逐渐远离地面气旋中心(图6c、e、g),并且正值中心逐渐,离开近地面。

对于向偏东方向运动的气旋2和气旋1相比,垂直螺旋度正值中心随高度有较明显的向东倾斜;同样,气旋2的垂直螺旋度正值中心逐渐远离地面气旋中心(图6b、d、f),在气旋减弱消亡阶段,垂直螺旋度正值中心离开近地面,抬升到700hPa以上(图6h)。

综上所述,对于气旋1和气旋2垂直螺旋度均随着气旋的发展逐渐朝着气旋运动方向远离地面气旋中心;低层正高层负的垂直螺旋度分布有利于较强降水的发生;在气旋减弱阶段,垂直螺旋度正值中心会抬升离开近地面。

2.3 水汽条件 一个地区要发生强降水,除了考虑有畅通的水汽通道源源不断为系统提供充足的水汽外,还必须考虑各个方向输送来的水汽能否在此集中起来,因此通过对2次气旋个例的水汽通量和水汽通量散度[12-13]进行诊断,对水汽条件进行分析。

气旋1的水汽通道一直是孟湾西南暖湿气流(图7a),有1条西南—东北向的水汽通道源源不断提供西南暖湿气流。在气旋发生发展前期,在气旋上空850hPa存在大范围强水汽通量辐合,后期气旋减弱消亡阶段,对应上空850hPa转为水汽通量辐散中心。

在气旋发生发展期间,水汽通量辐合明显,且水汽通量辐合中心与小时雨强中心对应较好(图7c),气旋入海后(图7e),水汽通量减弱,水汽通量散度中心数值也减弱,降水减弱,气旋逐渐趋于消亡(图7g)。

气旋2在发展初期有2条水汽通道(图7b),一条是来自孟湾的西南暖湿气流,建立西南—东北向水汽通道;第2条是源自东海的东南—西北向水汽通道,随着气旋发展,孟湾水汽通道逐渐消失(图7d),只剩下东海的东南—西北向单一水汽通道。同样的,在气旋发生发展前期,在气旋上空850hPa存在大范围强水汽通量辐合,气旋入海初期,水汽通量减弱,水汽通量散度中心数值也减弱,降水减弱,之后气旋再生,水汽通量略有增强(图7f),后期气旋减弱消亡阶段,对应上空850hPa转为水汽通量辐散中心(图7h)。

可以看出,2次气旋的水汽通道略有不同,气旋1自始至终只有来自孟湾的西南暖湿气流1条水汽输送通道,而气旋2前期有来自孟湾的西南暖湿气流水汽通道和来自东海的东南气流水汽通道,后期孟湾水汽通道消失,只有来自东海的东南水汽通道。另外,对于2个气旋个例的地面气旋上空,在气旋发生发展阶段均存在水汽通量的强辐合中心,与小时雨量中心位置对应较好,在减弱消亡阶段,气旋周围的水汽通量辐散,降水区域缩小,雨量逐渐减弱。

2.4 潜热通量分析 在上文对垂直螺旋度的诊断可以发现,在2次江淮气旋发展过程中,均有强烈的上升运动,根据omega方程可知,影响垂直运动的3个重要因子是温度平流、涡度平流和非绝热加热作用。由于有降水发生,因此非绝热加热作用中凝结潜热释放对气旋的发展有一定的影响[14]。

潜热通量公式:Ee=Lqv

其中:q为空气比湿,L为凝结潜热,L=(597.3-0.566t)×4.2J/g,t为摄氏温度,v为风速。

根据近地面2m的潜热通量的分布图可知,海上的潜热通量数值总体大于其在陆地上的数值,和2个江淮气旋的中心移动路径比较后可以发现:气旋1在26日8∶00(图8a),地面气旋低压中心位于北纬30°,东经112.3°,在近地面2m的潜热通量分布图上,该区域处于大陆上潜热通量的大值中心附近,达到240×103 J·m·(s·kg)-1,随着气旋移动发展,地面气旋中心并不和2m潜热通量在大陆上的大值中心完全对应,但基本在大值区域(图8c),气旋入海后也并未与海上潜热通量中心对应(图8e、g),因此气旋1入海后增强并不十分显著;气旋2在发生发展前期与气旋1类似,地面气旋中心并不和2m潜热通量在大陆上的大值中心完全对应,但基本在大值区域(图8b,d,f),但是气旋入海后9日2∶00(图8h),地面气旋低压中心位于北纬32°,东经112°,2m潜热通量对应区域在海上有大值中心与之近乎重合,由于海上的非绝热加热的影响使气旋2得到迅速的发展,气旋2入海后有明显的气旋再生现象。

综上可见,海上潜热通量数值总体大于陆上数值。地面气旋中心并不和2m潜热通量在大陆上的大值中心完全对应,但基本在大值区域。气旋入海后如果有海上潜热通量大值中心配合,则气旋入海再生的现象更明显。

2.5 高空急流 观察2次气旋个例的移动速度可以看出,气旋1比气旋2的移动速度要快,因此对2个气旋的500hPa高空引导气流和200hPa高空辐散区(图略)进行诊断分析:气旋1,从高空引导气流来看(图9a、c、e、g),500hPa上可以分析出显著的西南风急流,急流核风速可达24m/s以上,气旋入海后,移速有所减慢,高空500hPa也转由西南急流逐渐转为西北风急流;从500hPa散度上来看,辐合辐散并不明显,分析高空200hPa散度(图略),在气旋发生发展前期,在气旋上空为辐散场,高空辐散有利于低层上升运动,促使地面减压,有利于氣旋的发展;在气旋的减弱消亡阶段,与气旋对应的200hPa高空为辐合场,有利于地面增压,地面气旋减弱;分析气旋2的高空引导气流,也存在偏东风急流,但急流强度比气旋1弱(图9b、d、f、h),对应实况,气旋2的移速也比气旋1慢;从200hPa散度分布来看,在气旋发生发展期,在气旋上空为辐散场,有利于气旋的发展。

综上可以看出,气旋移动的速度与500hPa引导气流的强弱有关。地面气旋上空200hPa的高空辐散场低层减压,促进气旋发展。

3 结论

(1)2次气旋活动发生的原理和路径不同,且气旋2入海后的再生现象比气旋1明显。

(2)气旋从波动到成熟阶段,降水量逐渐增强,强降水分布略有不同,气旋1集中在第1象限,气旋2集中在第1、4象限;气旋锢囚后降水减弱,且气旋半径内海上降水强于陆地;入海后,气旋1雨强减弱,气旋2有再生现象,气旋中心气压值降低,小时雨量也有所增强。

(3)气旋上空的正涡度平流有利于地面气旋减压,且涡度平流越强,地面气旋中心气压越低。气旋发展初期850hPa暖平流有利于地面气旋中心减压,气旋发展;中后期冷平流入侵,气旋减弱。

(4)气旋1和气旋2垂直螺旋度均随着气旋的发展逐渐朝着气旋运动方向远离地面气旋中心;低层正高层负的垂直螺旋度分布有利于较强降水的发生;在气旋减弱阶段,垂直螺旋度正值中心会抬升离开近地面。

(5)2个气旋具有不同的水汽通道,但在气旋发生发展阶段均存在水汽通量的强辐合中心,与小时雨量中心位置对应较好。

(6)海上潜热通量数值总体大于陆上数值。陆上地面气旋中心位于2m潜热通量大值区。气旋入海后如果有海上潜热通量大值中心配合,则气旋入海再生的现象更明显。

(7)气旋移动的速度与500hPa引导气流的强弱有关。地面气旋上空200hPa的高空辐散场低层减压,促进气旋发展。

参考文献

[1]尹尽勇,曹越男,赵伟.2010年4月27日莱州湾大风过程诊断分析[J].气象,2011,37(7):897-905.

[2]尹尽勇,曹越男,赵伟,等.一次黄渤海入海气旋强烈发展的诊断分析[J].气象,2011,37(12):1526-1533.

[3]赵玲娜,赵思雄.一次引发华北和背景沙尘暴天气的快速发展气旋的诊断研究[J].大气科学,2004,28(5):722-735.

[4]张志刚,赵玲娜,矫梅燕.一次引发强沙尘天气的快速发展蒙古气旋的诊断分析[J].气象,2007,33(5):27-35.

[5]翟国庆,高坤.江南地面热通量对江淮气旋暴雨影响的模拟研究[J].气象学报,1997,55(1):55-65.

[6]侯定臣.两次夏季江淮气旋的动能平衡过程及其与大尺度环流的关系[J].应用气象学报,1992,3(2):242-247.

[7]孙泓川,魏建苏,李超.气旋客观判别方法在两次江淮气旋过程中的应用[J].大气科学学报,2015,38(1):46-54.

[8]任丽,矫玲玲,张桂华,等.黑龙江省2009年3次暴雪过程的螺旋度分布特征分析[J].沙漠与绿洲气象,2011,5(3):21-24.

[9]李晓容,濮梅娟,王啸华,等.江苏一次大暴雨过程的诊断与中尺度分析[J].气象科学,2012,32(1):53-61.

[10]黄滢,郭亮,江源源.“黑格比”和“莎莉”两个相似台风暴雨对比分析[J].海洋预报,2010,27(1):49-52.

[11]莫贤清,蔡晶,叶树春.一次区域性暴雨天气过程的诊断分析[J].广东气象,2011,33(2):26-28.

[12]吴琼,钱鹏,郭煜,等.江苏一次持续性梅雨锋暴雨过程诊断与分析[J].气象科学,2014,34(5):549-555.

[13]吴琼,王文,赵栋,等.2011年江苏省一次暴雨过程的影响系统分析及物理量诊断[J].南京信息工程大学学报,2015,7(3):272-280.

[14]李斌,高荣珍,杨晓霞.二次不同路径江淮气旋暴雨特征对比分析[C].第26届中国气象学会年会论文集.2009.

(责编:王慧晴)

- 以传播学视角探究中国钢琴音乐作品的教学与应用

- 想象思维在音乐创作中的应用初探

- 关中地区社火文化渊源考察

- 以快板为例谈谈群众文化创作的几点体会

- 我国学术期刊优先数字出版现状调查

- 梭罗与儒道思想的生态共鸣述评

- 韩国平昌冬季奥运会

- 传播仪式观在广告中的仪式生产与文化表征

- 《肇论》与佛学的中国化

- 简析《三个火枪手》中红衣主教的人格多面性

- 传统春节中的历史记忆

- “悲剧”概念在中国的早期接受研究(1904—1949)综述

- 新时代下班主任工作的策略与技巧

- 新课标理念下小学音乐教学方式的改革探索

- 浅谈孩子持久的成功:人格的培养

- 创新教育下的幼师美术教育探微

- 基于亳州中药材特色产业下包装设计课程教学研究

- 浅谈小提琴初级阶段的教学

- 高校音乐教育专业学生钢琴学习能力的培养

- “互联网+”背景下微课与二外法语教学互补性的探索

- 藏族传统声乐艺术在高校声乐教学中的运用

- 高校非舞蹈专业舞蹈教育现状调查及对策研究

- 论提高高校中国民族音乐欣赏课教学有效性

- 高校摩登舞开展的受制成因分析及对策

- 浅析家长在孩子钢琴学习中的作用

- grasp at sth

- grasped

- grasper

- graspers

- grasping

- graspingly

- graspingness'

- graspingness

- graspingnesses'

- graspingnesses

- graspingness's

- graspless

- grasps

- grasp²

- grasp¹

- grass

- grasscycle

- grassers

- grasses'

- grasses

- grasshopper

- grasshoppers

- grasshoppery

- grassier

- grassiest

- 精当扼要

- 精当确切的言论

- 精彩

- 精彩回放

- 精彩奇妙

- 精彩的演奏

- 精彩秀发

- 精彩绝伦、典雅隽妙的话

- 精彩绝妙,传神动人

- 精彩美妙,无以伦比

- 精彩逼人

- 精彩,有价值

- 精微

- 精微入神

- 精微奥博

- 精微幽深的旨意

- 精微的义理

- 精微的奥妙

- 精微的道理

- 精微而真确

- 精微融贯

- 精心

- 精心一意

- 精心专一

- 精心修饰打扮