么大轩 张彬 刘松涛

摘要:利用单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism,简称SNP)与简单重复序列(simple sequence repeat,简称SSR)2种分子标记对23份甜玉米自交系进行遗传多样性评价。结果表明,6对针对su1基因的SNP引物分别在 7 790、8 210、10 550 bp位点处检测到22、17、23个自交系发生突变。23份甜玉米自交系在相似系数为0.55处被划分为4个SNP类群;用19对针对玉米10条染色体的SSR引物共检测出83个多态性位点,平均每对引物检测到的多态性位点数为4.4个,在相似系数为0.55处被划分为5个SSP类群。2种分子标记在类群划分中既存在一定的相关性,也存在一定的差异。用SNP、SSR法检测的平均遗传相似系数分别为0.64、0.71,表明23份甜玉米自交系存在比较丰富的遗传变异,种质资源较为丰富。

关键词:甜玉米;分子标记;SNP;SSR;聚类分析

中图分类号: S513.032 ?文献标志码: A ?文章编号:1002-1302(2019)07-0045-05

甜玉米是玉米属的一个亚种,起源于美洲大陆,是一种集粮、果、蔬、饲于一体的经济型作物,人类种植和食用甜玉米已有100多年的历史[1]。甜玉米鲜穗可直接上市或加工,乳熟时籽粒中富含蛋白质、水溶性多糖、多种游离氨基酸和维生素,具有较高的营养价值、加工价值和经济价值。随着人们生活水平的提高,甜玉米也迎来了更多的消费者[2]。美国是世界上开展甜玉米育种研究最早的国家,早在1828年,美国人索布就发表了关于甜玉米研究的第1篇论文,1836年诺埃斯·达林培育出了第1个甜玉米品种达林早熟[3]。而我国对甜玉米的研究起步较晚,直到1968年,才由中国农业大学培育出了首个甜玉米品种北京白砂糖[4],到了20世纪80年代,又有一批新品种出现,如农梅Ⅰ号、东甜2号、金甜1号、甜玉2号等,但是其应用和推广面积有限[5-6]。

从20世纪90年代至今,随着我国经济的发展、人民生活水平的提高以及甜玉米加工产品的出现,对甜玉米的需求量与种质资源遗传多样性的需求不断提高[7]。但是,由于我国不是甜玉米的起源中心,很多材料依赖于从美国、泰国等海外引进,甜玉米的亲缘关系比较近,类型较单一[8],从而严重影响了我国甜玉米育种的进一步发展。因此,对甜玉米的遗传多样性进行研究尤其重要。

近几年来,分子标记技术发展迅速,作为新的手段和方法已被用于检测玉米的遗传多样性,主要包括限制性内切酶片段长度多态性(restriction fragment length polymorphism,簡称RFLP)、随机扩增多态性DNA(random amplified polymorphic DNA,简称RAPD)、扩增片段长度多态性(amplified fragment length polymorphism,简称AFLP)、简单重复序列(simple sequence repeat,简称SSR)、单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism,简称SNP)等分子标记技术。其中单个碱基变异的SNP作为第3代分子标记,具有密度高、分布广等优势,在水稻、玉米等植物性状标记分析、遗传图谱构建及遗传多样性分析等方面有广阔的应用前景[9-12]。在玉米上,康奈尔Buckle实验室和Illumina公司构建了高密度的SNP标记遗传连锁图谱,为分子育种提供了可靠的信息。SSR是一类由 1~6个碱基组成的基因串联重复而成的DNA序列,其长度一般较短,它们广泛分布于基因组的不同位置[13]。SSR具有多态性水平高、遗传方式简单、结果重现性好、稳定可靠、需要的DNA量少且操作简单等特点[14],被育种研究者们广泛使用[15-16]。然而,目前利用分子标记对甜玉米进行遗传多样性研究的报道还较少。

为了综合SNP分子标记与SSR分子标记的优点,增强试验的准确性及稳定性,同时探究2种分子标记的联系与差异,本研究采用SNP、SSR 2种分子标记同时对23份甜玉米材料进行遗传多样性研究,以期为甜玉米育种提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本研究采用的23份甜玉米自交系(均为su1甜玉米)和1份常规对照自交系由河北农业大学玉米研究室提供,其名称详见表1。

SNP检测试验所用引物参照韩国Shin等研究设计的6对SNP引物[17],详见表2。SSR检测试验所用引物参照CIMMYT(国际玉米小麦改良中心)公布的针对玉米10条染色体的核心引物,从中筛选出19对带型清晰、稳定性好的引物进行SSR分析,相应的引物序列见表3。以上引物均由北京天一辉远生物科技有限责任公司合成。

1.2 试验方法

本试验于2015年在河北农业大学种子科学与技术实验室进行,甜玉米材料种植于河北农业大学三分厂试验田。取0.5 g甜玉米鲜叶片,用十六烷基三甲基溴化铵(hexadecyltrimethyl ammonium bromide,简称CTAB)法对供试的23份甜玉米进行DNA提取,并用NanoDrop ND1000型紫外分光光度计测定DNA分子D260 nm/D280 nm及浓度,之后统一将浓度稀释至100 ng/μL,于-20 ℃冰箱中保存备用。

1.3 PCR反应体系和条件

20 μL PCR反应体系:2 μL 10×Taq 缓冲液(含Mg2+)、1.6 μL dNTP(2.5 mmol/L)、1 μL前引物、1 μL后引物、0.2 μL Taq酶(2.5 U/L)、1 μL DNA模板(100 ng/μL)、13.2 μL ddH2O。反应程序:95 ℃预变性5 min;95 ℃ 变性 30 s,X ℃退火[X=(前引物Tm+后引物Tm)/2-1,Tm为理论退火温度]45 s,72 ℃ 延伸1 min,35个循环;72 ℃延伸 10 min,4 ℃保存。

1.4 PCR产物的检测

1.4.1 琼脂糖凝胶电泳 在每个PCR体系中加入5 μL加样缓冲液6×loading buffer,取10 μL上样于1.5%琼脂糖凝胶上,于180 V、300 mA、80 W电泳15 min,用EB(溴化乙锭)显色,用BioRAD凝胶成像系统观察拍照,记录条带信息。

1.4.2 聚丙烯酰胺凝胶电泳 在每个PCR体系中加入5 μL加样缓冲液6×loading buffer,取2 μL上样于6%聚丙烯酰胺凝胶上,于300 V、200 mA、100 W电泳45 min,用银染法显影,将胶置于灯箱上观察拍照,记录条带信息。

1.5 数据处理及分析方法

根据PCR产物电泳结果读取条带,同一长度处有带的记为1,无带的记为0,缺失的记为9,用NTSYS Version 2.10e软件进行聚类分析。

2 结果与分析

2.1 PCR扩增结果分析

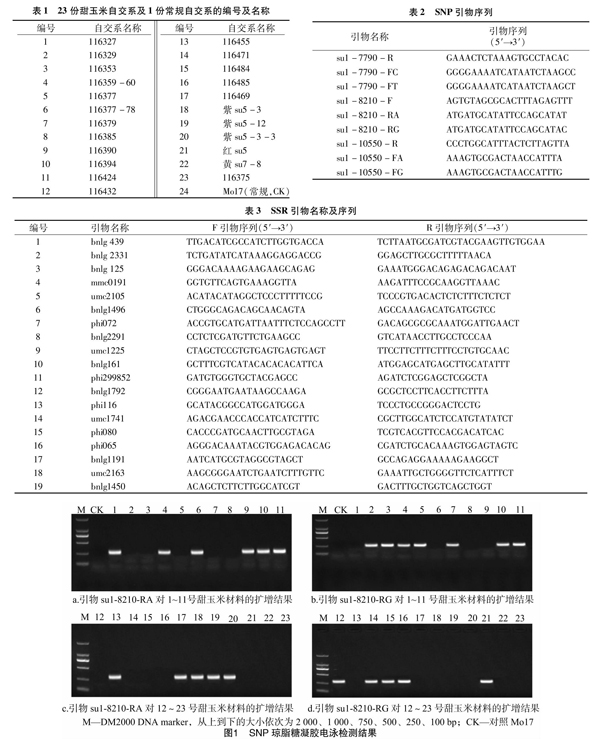

用6对针对su1基因设计的SNP引物进行PCR扩增,其中在1~23号供试甜玉米中均能检测到点突变,而对照常规玉米自交系Mo17在所检测的3个变异位点上均无扩增条带,即在检测的3个位点上均无变异,8210(A/G)位点的检测结果见图1。

由表4可以看出,在7790位点处,有22个自交系发生突变,116327、116329、116353等15个自交系发生C碱基突变,116359-60、 116377、116432等7个自交系发生T碱基突变。

在829位点处,有17个自交系发生突变,116327、116377-78、116390等8个自交系发生A碱基突变,116432、116471、116484等9个自交系发生G碱基突变。在10550位点处,23个自交系全部发生突变,116432、116455、116471等5个自交系发生G碱基突变,116469、116379、116385等18个自交系发生A碱基突变。

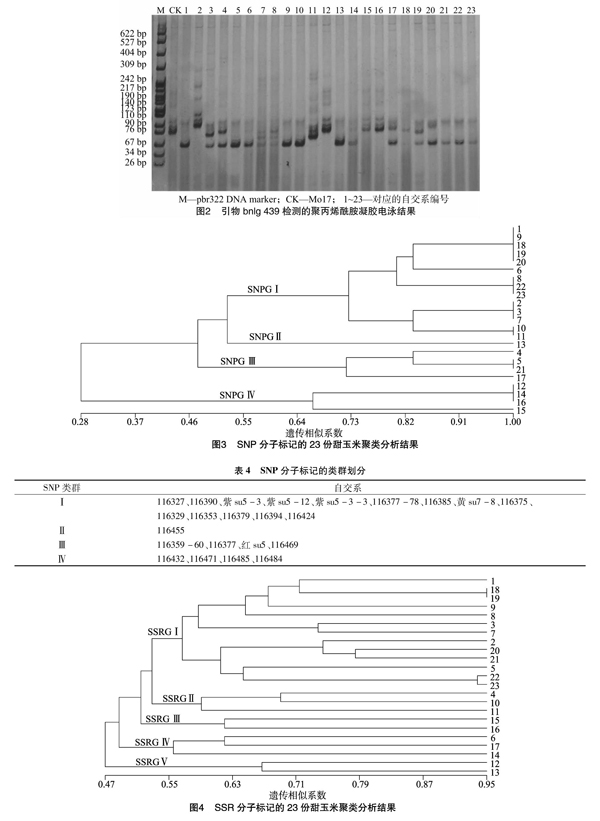

通过对10条染色体的核心引物进行筛选,获得19个条带清晰、多态性强的SSR引物。利用筛选出的引物对供试的23份甜玉米材料进行DNA扩增,其中引物bnlg439的扩增条带如图2所示。对全部扩增结果进行统计分析,结果显示,扩增出的条带数在4~11条之间,19对SSR引物共扩增出114条条带,其中多态性条带83条,平均每对引物检测到的多态性位点为4.4个,多态性条带数占总条带数的73%。

2.2 遗传相似性分析

根据2种分子标记结果,计算23份甜玉米的遗传相似系数,其中SNP相似系数为0.28~1.00,平均遗传相似系数为0.64;SSR遗传相似系数为0.47~0.95,平均遗传相似系数为0.71。由此可见,2种标记方法的平均遗传相似系数基本一致,说明含有su1基因的甜玉米突变体的遗传背景存在比較丰富的遗传变异。

2.3 聚类分析

当相似系数为0.55时,23份甜玉米材料被划分为4个SNP类群(SNP groups,简称SNPGs),分别为SNPGⅠ、SNPGⅡ、SNPGⅢ和SNPGⅣ(图3)。由表4可以看出,SNPG Ⅰ包含116327、116390、紫su5-3、紫su5-12、紫su5-3-3、116377-78、116385、黄su7-8、116375、116329、116353、116379、116394、116424共14份材料,占60.9%;SNPG Ⅱ仅含有1份材料,即116455,占4.3%;SNPG Ⅲ、SNPG Ⅳ各含有4份材料,分别为116359-60、116377、红su5、116469和116432、116471、116485、116484,各占供试材料的17.4%。

由图4的SSR标记聚类结果发现,当相似系数为0.55时,23份甜玉米自交系被分为5个类群(SSR groups,简称SSRGs)。其中SSRGⅠ包括紫su5-3、紫su5-12、黄su7-8、116390、116329、116375、紫su5-3-3等13份材料;SSRGⅡ和SSRGⅣ分别包含116359-60、116394、116424和 116377-78、116469、116471;SSRGⅢ和SSRGⅤ分别包含116484、116485和116432、116455(表5)。

3 讨论

玉米胚乳基因组内某一特定核苷酸位置发生转换、颠倒、插入、缺失等都有可能使其突变为甜玉米。su突变体编码的蛋白质,即异淀粉酶是淀粉去分支酶的一种[18-19],能使糖向淀粉的转化过程受阻,造成中间产物大量积累,因而发生相应突变的玉米中的蔗糖、还原糖含量显著高于普通玉米,使玉米未成熟籽粒中大量积累水溶性多糖[20-21]。

本试验应用SNP、SSR 2种分子标记研究su1型甜玉米。su1基因位于第4染色体的第8~66位点,在该位点先后发现了sul-am、sul-B n2、sul-cr、sul-st和sul-R等等位基因[1]。本试验选用等位基因特异性PCR对su1基因的7790、8210及10550这3个SNP位点进行分型,该方法具有成本低、易操作等优点,但仍需要对引物退火温度以及反应条件进行一定的摸索。有报道指出,等位基因特异PCR反应体系具有很高的灵敏性[22],然而试验中依然会有隐约的非特异性条带出现,本试验中检测的甜玉米在7790、8210、10550这3个突变位点中至少存在1~2个突变,PCR反应对退火和延伸过程的时间和温度比较敏感[17],因而不适宜的反应条件可能会导致碱基错配,使得碱基发生非特异性结合。本试验通过适当提高退火温度,较大程度地抑制了非特异性条带的产生,与乐素菊等的研究结果[23]一致。SSR分子标记技术具有操作简单、重复性好等优点,是近10年来常用的研究遗传多样性的方法[24]。赵波等利用SSR标记,对小豆种质资源进行了遗传多样性分析,检测到86个等位变异[25]。陈婧等曾利用SSR分子标记技术对玉米进行了遗传多样性分析[26-28]。胡萍等利用SSR分子标记技术对贵州的108份玉米品种进行了遗传多样性分析,得出其遗传相似系数在0.44~0.99之间[29]。王利峰等利用表型和SSR分析了河南省玉米的遗传多样性,得出其遗传相似系数为0.63~0.89[30]。而本试验利用19对SSR引物对23份甜玉米自交系进行遗传多样性分析,共检测出80个等位基因有变异位点,检测到的等位基因数为4.4个,遗传相似度系数为0.47~0.95,表明甜玉米种质来源较广泛,遗传基础丰富。本研究将供试材料划分为5大类,从分子水平分析了甜玉米的群体遗传结构和多态性水平,为研究亲本选配、新种质创制等提供了依据。

本试验利用SNP、SSR 2种分子标记,研究了甜玉米的遗传多样性,在甜玉米亲缘划分上,2种分子标记存在一定的相关性,均能将紫su5-3、紫su5-12和紫su5-3-3等姊妹系聚在一起,同时也存在一定的差异,如SSR标记比SNP标记划分的类群多1个。本研究结果也验证了用分子标记探究种质资源血缘关系的科学性、准确性,由于引物数量及试验材料数量的限制,要得到更精确的群体结构划分还需要进一步研究。

参考文献:

[1]姚文华,韩学莉,汪燕芬,等. 我国甜玉米育种研究现状与发展对策[J]. 中国农业科技导报,2011,13(2):1-8.

[2]赵久然,滕海涛,张丽萍,等. 国内外甜玉米产业现状及发展前景[J]. 玉米科学,2003(专刊):98-100.

[3]曾孟潜,刘雅楠,杨涛兰,等. 甜玉米、笋玉米的起源与遗传[J]. 遗传,1999,21(3):44-45.

[4]李小琴,吴景强,叶翠玉,等. 我国甜玉米育种概况及面临的挑战[J]. 作物杂志,2002(5):45-46.

[5]吴燕丽. 广东省鲜食玉米产业发展现状与对策研究[D]. 武汉:华中农业大学,2008.

[6]石德权,郭庆法,汪黎明,等. 我国玉米品质现状、问题及发展优质食用玉米对策[J]. 玉米科学,2001(2):3-7.

[7]番兴明,张世煌,谭 静,等. 根据SSR标记划分优质蛋白玉米自交系的杂种优势群[J]. 作物学报,2003,29(1):105-110.

[8]戴惠学,陆作楣. 甜玉米二环系选育的早代判别法研究[J]. 种子,2006,25(5):30-34.

[9]Rafalski A. Applications of single nucleotide polymorphisms in crop genetics[J]. Current Opinion in Plant Biology,2002,5(2):94-100.

[10]Jones E S,Sullivan H,Bhattramakki D,et al. A comparison of simple sequence repeat and single nucleotide polymorphism marker technologies for the genotypic analysis of maize(Zea mays L.)[J]. Theor Appl Genet,2007,115(3):361-371.

[11]Varshney R K,Thiel T,Sretenovic-Rajicic T,et al. Identification andvalidation of a core set of informative genic SSR and SNP markers forassaying functional diversity in barley[J]. Mol Breeding,2008,22(1):1-13.

[12]Pindo M,Vezzulli S,Coppola G,et al. SNP high-throughput screening in grapevine using the SNPlexTM genotyping system[J]. BMC Plant Biology,2008,8:12-17.

[13]曹永國. SSR标记在玉米杂种优势及遗传图谱中的应用研究[D]. 北京:中国农业科学院,2000.

[14]Barcaccia G,Lucchin M,Parrini P. Characterization of a flint maize (Zea mays var. indurate) Italian landrace:Ⅱ. Genetic diversity and relatedness assessed by SSR and Inter-SSR molecular markers. Genetic Resource and Crop Evolution,2003,50:253-271.

[15]Yao Q L,Yang K C,Pan G T,Rong T Z. Genetic diversity of maize (Zea may L.) landraces from southwest China base on SSR data[J]. Journal of Genetics and Genomics,2007,34(9):851-860.

[16]Liu Z Z,Guo R H,Zhao J R,et al. Population structure and genetic diversity of maize landraces from the southwest maize region of China[J]. Maydica,2009,54(1):63-76.

[17]Shin J H,Kwon S J,Lee J K,et al. Genetic diversity of maize kernel starch-synthesis genes with SNAPs[J]. Genome,2006,49(10):1287-1296.

[18]王虎义. 玉米胚乳突变体Su5遗传分析和基因定位[D]. 长春:吉林大学,2012.

[19]杨泉女,王蕴波. 甜玉米胚乳突变基因的研究进展及其在育种中应用的策略[J]. 分子植物育种,2005,3(6):125-130.

[20]李学渊,刘纪麟. 玉米胚乳突变基因与互作对籽粒成份的影响Ⅲ. su1基因与sh2、bt2基因的互作效应及其利用价值[J]. 作物学报,1993,19(6):509-514.

[21]East E M,Hayes H K. Inheritance in maize[J]. Conn Agric Exp Stn Bull,1911,167:1-142.

[22]Bottema C D K,Sarkar G,Cassay J D,et al. PCR-amplification of specific alleles:a general method of rapidly detecting mutations,polymorphisms and haplotypes[J]. Meth Enzymol,1993,288(1):388-402.

[23]乐素菊,刘鹏飞,曾慕衡,等. 超甜玉米bt2基因SNP位点的分析及分子标记辅助筛选[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版),2012,40(11):73-78.

[24]江云珠. 中国稻种资源同工酶和SSR标记遗传多样性研究[D]. 北京:中國农业科学院,2002.

[25]赵 波,叶 剑,金文林,等. 不同类型小豆种质SSR标记遗传多样性及性状关联分析[J]. 中国农业科学,2011,44(4):673-682.

[26]陈 婧,李建平. 西北地区糯玉米自交系遗传多样性研究[J]. 玉米科学,2014,22(3):29-35.

[27]王凤格,田红丽,赵久然,等. 中国328个玉米品种(组合)SSR标记遗传多样性分析[J]. 中国农业科学,2014,47(5):856-864.

[28]李齐向,张小中,涂前程,等. 基于SSR分子标记的青贮玉米自交系遗传多样性分析[J]. 福建农业学报,2013,28(4):320-323.

[29]胡 萍,杨恩琼,施文娟,等. 贵州108份地方玉米品种的SSR遗传多样性分析[J]. 种子,2012,9(9):61-65,68.

[30]王利锋,李会勇,唐保军,等. 利用表型和SSR标记分析河南省玉米地方品种的遗传多样性[J]. 中国农业科学,2009,42(4):1136-1144.温书香,安利民,赵 协,等. 猪伪狂犬病毒实时荧光定量PCR检测方法的建立及初步应用[J]. 江苏农业科学,2019,47(7):50-53.

- 浅谈农村小学生的逆反心理

- 深入落实城乡一体化战略着力促进天津市基础教育高水平均衡化发展

- 开展磨难教育,提高抗挫能力

- 我把青春献给你

- 学生主体性素质的生成机制探讨

- 浅谈幼儿园户外活动的安全管理

- 中学“时事政治”教育刍议

- 浅谈小学语文课堂教学组织与实施

- 培养有思想能力的学生:德育工作的理想目标

- 如何上好数学练习课

- 为“崛起的强国”培养合格的公民

- 做好教育小事 做出教育大格局

- 每个学校都大有可为

- 浅析《侯爵请听》

- 初中美术教学探析

- 津门民族教育之光

- 浅谈如何培养学生的地理学习兴趣

- 书画

- 师生之间的“距离”

- 推荐给教师的书

- 守望幸福,感恩幸福

- 推荐给校长的书

- 奉献教育科研 成就精彩人生

- 辟出农村化学实验教学的新天地

- 疫情时期的古诗学习

- maxs

- max's

- max sth out

- may

- may as well

- maybe

- may be ... but ...

- maybe/perhaps

- maybes

- may/could/might well

- mayday

- may day

- may days

- maydays

- may days'

- mayed

- mayhem

- mayhems

- may i

- may/might/could

- may not

- mayn't

- mayn’t

- mayo

- mayonnaise

- 着意栽花花不发, 等闲插柳柳成阴。

- 着意栽花花不活,等闲插柳柳成林

- 着意种花花不发,无心栽柳柳成阴

- 着意种花花不活,无心栽柳柳成荫

- 着意种花花不活,等闲插柳柳成荫

- 着意经营

- 着意追求

- 着意闻时不肯香,香在无心处

- 着慌

- 着慌着紧

- 着手

- 着手回春

- 着手处理

- 着手成春

- 着手生春

- 着手进行

- 着摸

- 着数

- 着末

- 着极

- 着棋

- 着棋下子犹豫不决

- 着比

- 着气

- 着水笑