宋光同 钱方平 乐平义

摘要:2016年6月3—10日研究EM菌对野外虾塘环境因子(氨氮含量、亚硝态氮含量、pH值、透明度、叶绿素a含量、溶解氧含量)和浮游生物(浮游植物、轮虫、枝角类、桡足类)群落的影响。结果表明,EM菌剂显著增加了水体的透明度,提高了叶绿素a、溶解氧含量,显著降低了氨氮、亚硝态氮含量,对pH值的影响不显著。试验期间虾塘出现的浮游生物包括整齐盘星藻(Pediastrum integrum)、新月藻(Closterium venus)、尖细栅藻(Scenedesmus acuminatus)、绿色裸藻(Euglenophyta viridis)、小颤藻(Oscillatoria tenuis)、方形臂尾轮虫(Brachionus quadridentatus)、角突臂尾轮虫(Brachionus angularis)、剪形臂尾轮虫(Brachionus forficula)、热带龟甲轮虫(Keratella tropica)、长三肢轮虫(Filinia longiseta)、真翅多肢轮虫(Polyarthra euryptera)、发头裸腹溞(Moina irrasa)、蚤状溞(Daphnia pulex)、短尾秀体溞(Diaphanosoma brachyurum)、僧帽溞(Daphnia cucullata)、中华窄腹剑水蚤(Limnoithona sineseis)、广布中剑水蚤(Mesocyclops leuckarti)、无节幼体(Nauplius)。统计分析显示,EM菌剂显著提高了藻类(除新月藻)和轮虫的密度,但对枝角类和桡足类的影响不显著。

关键词:EM菌;青虾;环境因子;浮游生物群落

中图分类号: S966.12 ?文献标志码: A ?文章编号:1002-1302(2019)07-0183-06

伴随着我国经济社会的快速发展,不断加深的集约化养殖在极大提升水产品产量的同时,对池塘养殖系统产生影响[1],养殖活动产生的养殖废水对水体生态系统的损伤已成为制约水产养殖可持续发展的重要因素之一[2-3]。

自Kozasa将益生菌应用于水产养殖以来[4],由比嘉照夫开发出的EM(effective microorganisms)菌因无毒、无副作用、无残留等诸多优点[5],在水产动物营养、疾病防治、养殖水体水质改良等方面起到十分重要的作用[6-9],已成为发展绿色养殖和替代抗生素首推的饲料添加剂和水体改良剂之一[10-12]。在虾类养殖中,EM菌剂能提高虾苗的成活率和生长率,增强其对疾病的抵抗力[13-14]。

已有的研究表明,EM菌剂能明显降低对虾池中氨氮含量、亚硝酸盐氮含量、化学需氧量(COD)和硫化物含量[15-16],稳定pH值[17],并增加水中溶解氧含量[18]。这些研究大多集中在EM菌剂对水体理化指标的影响方面,很少关注EM菌剂可能引起浮游生物群落动态的变化。浮游生物各类群(浮游植物、轮虫、枝角类、桡足类)在水生生态系统的物质传递、能量流动中具有十分重要的功能[19],这些类群通过生态系统的反馈调节机制对养殖水体的水质产生稳定而持久的作用[20],因此研究EM菌剂对池塘水质和浮游生物群落的影响具有重要意义。

本研究拟在青虾养殖池塘中施用EM菌剂,探究EM菌剂对水质和浮游生物群落的影响,以期为养殖水体的综合调控提供参考,并为池塘养殖系统的生态恢复和生物操纵(biomanipulation)提供支持[21]。

1 材料与方法

1.1 试验设计

本研究在安徽省南湖虾业科技发展有限责任公司的青虾育苗塘进行。试验前连续3 d对10口青虾育苗塘进行水质分析,分析内容包括氨氮含量、亚硝态氮含量、pH值、透明度、叶绿素a含量、溶解氧含量,选取其中水质无显著差异的4口虾塘开展试验,施用EM菌后,连续5 d进行水质分析,同时采集浮游生物(浮游植物、轮虫、枝角类、桡足类)样品,在实验室内进行种类鉴定并计数,以探究EM菌对水质各参数及浮游生物群落的影响。

1.2 EM菌

EM菌购自江西省南昌市亿隆达生物科技开发有限公司,为黄褐色液体,有酸甜、发酵味,规格为1 kg/瓶,产品主要成分为益生菌复合菌群、蛋白质、氨基酸、生物酶、果糖核酸、多种微量元素和促生长因子,有效活菌数≥5×109 CFU/mL。使用量为15 kg/hm2,加水稀释20倍,全池均匀泼洒。

1.3 试验池塘选择

虾塘为标准塘口,面积均为0.35 hm2,水深约1 m,池塘其他条件及养殖模式、管理方法一致。由于试验在生产单位的虾塘开展,为了防止对生产单位的生产活动产生较大的影响,池塘选择分2步:首先对10口池塘进行连续3 d的水质指标检测,结束后对水质指标进行多重比较(LSD),选取水质指标都没有显著差异的池塘开展试验。在选取的4口池塘中,1口作为对照,另外3口作为处理组即1个处理(1口作为对照,处理组设3个重复)。

根据水质指标的分析结果,对4口虾塘进行编号,1、2、3号为处理组,自2016年6月6日开始施用EM菌剂,4号塘作为空白对照,施用等体积的水。

1.4 水体环境因子监测分析

水质监测指标包括氨氮(NH3-N)含量、亚硝态氮(NO2--N)含量、pH值、透明度(SD)、叶绿素a(Chl a)含量、溶解氧含量,其中SD用塞奇氏圓盘现场测定[22],叶绿素a含量用丙酮萃取分光光度法[23]在实验室测定,其他指标应用美国产YSI professional plus多参数测定仪现场测定。

1.5 浮游生物样品采集、处理与分析

2016年6月3—10日每天采集野外样品。定性样品用25号浮游生物网大范围拖捞获得;定量标本用2 500 mL采水器于3个深度(0、0.5、1.0 m)各采水5 000 mL混和后经孔径为25 μm的筛绢过滤收集,浮游植物立即用鲁哥氏液固定,浮游动物立即用5%的福尔马林溶液固定,实验室内静置沉淀48 h后,收集沉淀物并浓缩至30 mL。藻类、轮虫、枝角类和桡足类计数采用1 mL计数框,在OLYMPUS显微镜下全片计数,取3片计数的平均值作为浮游生物的密度(桡足类分幼体和成体分别计数)。浮游植物种类鉴定参照文献[24],轮虫的种类鉴定参照文献[25],枝角类的鉴定参照文献[26],桡足类鉴定参照文献[27]。

1.6 数据处理

用SPSS 16.0软件进行方差分析(ANOVA)和多重比较(LSD),用Excel 2010进行图表处理。

2 结果与分析

2.1 水体环境因子

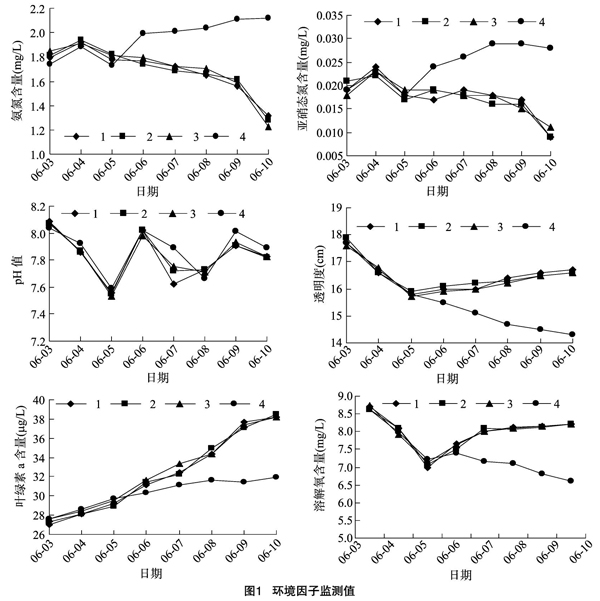

试验期间4个虾塘水体的环境因子变化见图1。除了pH值外,空白对照池塘(编号为4的虾塘)其他环境因子的监测值均与施用EM菌的1、2、3号虾塘有较大差异。统计分析结果(表1)显示,在施用EM菌之前,4口虾塘的氨氮含量、亚硝态氮含量、pH值、透明度、叶绿素a含量、溶解氧含量监测值均无显著差异(P>0.05),而施用EM菌后,除pH值外,环境因子监测值在1、2、3号池塘间无显著差异,而1、2、3号池塘均与4号池塘有显著差异。 EM菌剂显著增加了水体的透明度(P<0.05),提高了叶绿素a、溶解氧含量(P<0.05),显著降低了氨氮、亚硝态氮含量(P<0.05),但对pH值的影响不显著(P>0.05)。

2.2 浮游生物

试验期间浮游生物样品共镜检出5种浮游植物,分别是整齐盘星藻(Pediastrum integrum)、新月藻(Closterium venus)、尖細栅藻 (Scenedesmus acuminatus)、绿色裸藻(Euglenophyta viridis)、小颤藻(Oscillatoria tenuis);共鉴定出7种轮虫,分别是方形臂尾轮虫(Brachionus quadridentatus)、角突臂尾轮虫(B. angularis)、剪形臂尾轮虫(B. forficula)、热带龟甲轮虫(Keratella tropica)、长三肢轮虫(Filinia longiseta)、真翅多肢轮虫(Polyarthra euryptera);检出4种枝角类,分别是发头裸腹溞(Moina irrasa)、蚤状溞(Daphnia pulex)、短尾秀体溞(Diaphanosoma brachyurum)、僧帽溞(Daphnia cucullata);发现2种桡足类,分别是中华窄腹剑水蚤(Limnoithona sineseis)、广布中剑水蚤(Mesocyclops leuckarti),试验期间无节幼体(Nauplius)一直出现。

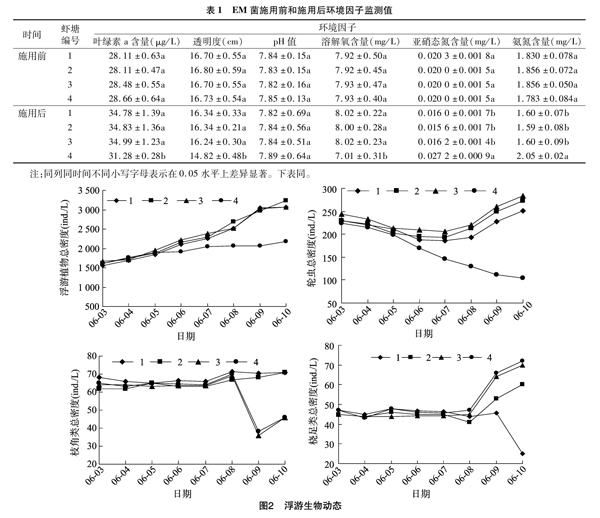

试验期间4个虾塘浮游生物各类群的种类和密度如表2所示,浮游生物各类群的群落动态见图2。由图2可见,在施用EM菌以前(3~5日),4个虾塘的浮游植物各个种类的密度变化差别不大,但施用EM菌以后(6~10日),1、2、3号虾塘各种藻类和轮虫的密度出现了较4号池塘更快的增长趋势,而3号和4号虾塘枝角类密度变化不明显,8日后,明显低于1号和2号虾塘;桡足类2、3、4号虾塘变化不明显,8日后,明显高于1号虾塘。

多重比较(LSD)结果(表2)显示,在施用EM菌剂之前,4个虾塘中的整齐盘星藻、新月藻、尖细栅藻、绿色裸藻、小颤藻以及方形臂尾轮虫、角突臂尾轮虫、剪形臂尾轮虫、热带龟甲轮虫、长三肢轮虫、真翅多肢轮虫的密度无显著差异,但施用EM菌之后,除新月藻外,其他藻类和轮虫的密度在1、2、3号池塘显著高于4号池塘(P<0.05)。相对于藻类和轮虫,4个池塘中枝角类和桡足类密度在施用EM前后的变化趋势并不明显;施用EM菌后,3号和4号虾塘枝角类密度大体低于1号和2号虾塘, 2、3、4号虾塘桡足类密度大体高于1号虾塘。

由表2可知,EM菌剂明显提高了藻类和轮虫的密度,但对枝角类和桡足类的影响整体不显著(P>0.05)。

3 讨论

3.1 EM菌对环境因子的影响

许多研究表明,EM菌剂对养殖水体水质具有净化和改良作用,主要体现在降低氨氮、亚硝酸盐含量[28-39]以及提高溶解氧含量[40-45]、增加透明度[41]、稳定pH值[46-49]等方面。

3.1.1 EM菌对氨氮、亚硝态氮含量的影响 徐琴等使用4种微生态制剂处理对虾育苗水体,结果发现,微生态制剂能有效降低NH4+-N和NO2--N含量[29],王路平等在虾塘水体中施用EM菌也得到同样的结果[30]。本研究表明,EM菌显著降低了虾池氨氮、亚硝态氮含量,与上述研究结果一致。有学者认为,EM菌能够降低水体氨氮含量是因为EM菌能直接影响水中和氮循环有关的细菌数量,促进水体的氮循环,从而降低水体NH3-N、NO2--N含量[31-32],不仅如此,EM菌还能降解虾塘有机废物,使水体环境稳定[28-30]。同样的结论在海水养殖中也被报道,EM菌显著降低了海参养殖池的氨氮、亚硝酸盐含量[33]。在生活污水处理中也发现,EM菌不仅能去除污水中氮,还能减少磷的含量[34],但不建议单独使用EM菌液,因为EM菌液是水溶性液体,若缺乏载体,对氮、磷的去除率不高[35]。研究发现,为EM菌提供载体能获得更好的水质改良效果。康银等用水蕹菜作为载体,与EM复合菌剂联合处理养殖池水体结果发现,该处理对氨氮、亚硝酸盐、总磷的去除率分别为 86.21%、50.00%、77.78%[36]。因此在藻菌共生理论下建立的菌藻载体系统无论在城镇污水处理还是养殖水体改良上均体现了巨大的优势。EM菌和小球藻联合处理水体,获得了更好的去除氮磷的效果[37-38]。研究表明,在凡纳滨对虾养殖池引入波吉卵囊藻和微绿球藻,EM菌对水质改良的效果更显著[39]。

3.1.2 EM菌对溶解氧含量、叶绿素a含量和透明度的影响 许多学者报道,EM菌增加了水体透明度并提高了溶解氧含量和叶绿素a含量[40-43],本研究与上述研究结果一致。这3个环境因子都得到提升的原因可能存在一定的因果关系。白维东等研究发现,施用EM菌后成鱼池溶解氧含量提高了11.2%,这可能与水体透明度和叶绿素a含量变化都有关联性[40]。研究发现,EM菌能去除高达74%的悬浮物[41],使得水体透明度增加,能接受更多的阳光照射;EM菌还能有效调节养殖池藻类群落环境[42],保持水体的藻类稳定[43],稳定的藻类接受更多的阳光能更多地进行光合作用,进而释放更多的氧气,从而提高了水体的溶解氧含量[44]。

有学者报道的EM菌对溶解氧含量的影响与上述结果有差异,张明磊等的研究显示,施用EM菌后水体中的溶解氧含量呈先降后升现象,其原因可能是EM菌液中含有部分基质,基质的氧化分解要消耗溶解氧,另外EM菌在水中生长繁殖也消耗溶解氧,所以溶解氧含量下降;而随着EM菌对有机物的降解,有机耗氧量下降,溶解氧又开始上升[45-46]。而马江耀等的研究结果显示,EM原液对溶解氧含量无显著影响[47],研究结果不一致的原因有待进一步研究。

3.1.3 EM菌对pH值的影响 关于EM菌对水体pH值的影响,以往的研究结果不尽一致,甚至出现相反的结论。张明磊等研究显示,EM菌对水质的pH值有一定降低作用[45]。刘其芝等认为,EM菌对甲鱼养殖水体的pH值有一定的降低,但降低的幅度仍在适宜范围内[46]。但马江耀等通过研究认为,EM菌原能显著提高水体pH值[47],与上述结论差异较大。

本研究结果表明,EM菌施用前和施用后,试验塘和对照虾塘的pH值没有显著的差异(P>0.05),这与孟睿等的研究结果[48-49]一致,他们认为,在养殖水体中EM菌对pH值的影响不显著,因为在污水处理中发现,pH值的調节对EM菌处理污水的能力影响不大,EM菌对污水pH值的影响也不大[48-49]。

3.2 EM菌对浮游生物群落的影响

本研究中,4个虾塘中的整齐盘星藻、新月藻、尖细栅藻、绿色裸藻、小颤藻的密度在施用EM菌前无显著差异,但施用EM菌之后,除新月藻外,1、2、3号池塘各种藻类的密度显著高于4号池塘,EM菌剂还显著提高了轮虫的密度,但相对于藻类和轮虫,施用EM菌前以及施用EM菌后4个池塘中枝角类和桡足类密度的变化趋势并不明显;但施用EM菌后,处理组虾塘和对照组虾塘的枝角类和桡足类密度变化的规律性不强,可能与虾塘本身条件存在差异以及天气变化有关。

3.2.1 EM菌对浮游植物的影响 关于EM菌对藻类影响的研究报道较多,但结论不尽一致。张庆等研究表明,复合微生物能有效保持水体中稳定的藻类组成[43],而张玲华等研究表明,复合微生物制剂能有效调节养殖池藻群环境,抑制有害藻类生长[42]。陈书秀等研究发现,EM菌对金藻、硅藻、绿藻的生长都有一定的促进作用,且对金藻及硅藻生长的促进作用更加显著,二者的生长率提高20%~50%[50]。而叶秋雯在实验室内的研究表明,EM菌中的部分菌种具有明显的抑藻作用,发现具有高热稳定性的胞外分泌物能产生抑藻效应,初步确定含有芳香环的酸性物质是抑制藻类生长的原因之一,并推测该活性物主要是通过破坏叶绿素而达到抑藻效果的[51]。

有的学者认为,EM菌对藻类增殖的影响与藻的种类、菌液浓度和施用时间长短都有关。陈小晨等研究结果显示,少量的光合细菌液对小球藻和铜绿微囊藻的生长具有促进作用,大量的光合细菌液对铜绿微囊藻的生长有明显的抑制作用,而对小球藻的影响不显著[52]。王平等研究表明,在EM处理的前期(2~3 d)藻类生物量出现一定程度的反弹性增长,但最终对于叶绿素a和藻类生物量可达较高的去除率,并认为,反弹的原因可能与藻类的生物沉降和繁殖补偿有关[53-54]。

本研究中EM菌显著增高了虾塘藻类的密度,并且叶绿素a含量也显著的提高,与上述研究结果不尽相同,究其原因可能与试验条件(野外或室内)、试验时间长短(初期或长期)、EM菌成分(有效成分种类或含量)等因素有关。关于EM菌对浮游植物的影响及其机制有待进一步研究。

3.2.2 EM菌对浮游动物的影响 国内关于EM菌对浮游动物影响的研究有一些报道。苏跃中等研究表明,光合细菌和脱氮菌对褶皱臂尾轮虫(B.plicatilis)的增殖具有明显的促进作用[55]。王鉴等发现,添加光合细菌明显地提高了轮虫的增殖率,并认为,光合细菌有大量的维生素B12和生物素,与单细胞藻类所含营养成份较好互补,进而促进轮虫的生长和繁殖[56]。对于枝角类来说,研究发现,光合细菌对枝角类增殖作用的影响取决于浓度,低浓度没有显著影响,而高浓度具有抑制作用[57-58]。对于桡足类来说此类研究更少,张锡佳等发现,在池塘中施用EM菌复合菌液单胞藻,能明显提高桡足类和多毛类幼体等浮游生物的数量[59]。本研究结果表明,施用EM菌显著地提高了轮虫的密度,但4个池塘中EM菌施用前后枝角类和桡足类密度和生物量的变化趋势并不明显。与上述研究结果出现差异的原因可能在于研究周期的长短。因为轮虫的世代时间短,在研究期间(3~10 d)发生多个世代演替,因此密度增长的效果能明显表现出来,而枝角类和桡足类的世代时间较长,在研究期间密度变化难以表现出来或者表现的不够明显。

从群落尺度上研究EM菌对浮游生物群落影响的报道并不多见。刘福军等在低洼盐碱地池塘中施用光合细菌后,促进了浮游植物中蓝藻门、绿藻门、隐藻门、裸藻门的数量和生物量的增长[60],而硅藻门生物量有所下降,但小型种类增加;枝角类、轮虫(尤其小型轮虫)密度增长明显;桡足类和原生动物密度表现出下降的趋势。

关于EM菌对于养殖池塘水质的影响,须要从更大尺度上进行相对较长时间的研究,因为浮游生物的种类演替、密度和生物量上的动态需要一定的时间才能表现出来。然而从群落结构尺度上的研究并不多见。EM菌对浮游生物群落结构的影响整体上表现为数量增加而生物量下降的趋势,大多浮游生物种类趋于小型化,在一定程度上增加了养殖对象有效的天然饵料资源,从而对池塘的浮游生物群落结构产生了调整并优化的效果[60]。笔者认为,对于此类问题可以不限于从浮游生物的分类群(taxonomic group)角度开展研究,还可以从功能群(functional group)的角度去开展更深入的研究,此类研究不仅可以阐释在益生菌影响下浮游生物的动态和变化规律,还能为养殖水体的生物操纵和生态恢复提供参考。

参考文献:

[1]范立民,徐 跑,吴 伟,等. 淡水养殖池塘微生态环境调控研究综述[J]. 生态学杂志,2013,32(11):3094-3100.

[2]陈家长,何尧平,孟顺龙,等. 表面流人工湿地在池塘养殖循环经济模式中的净化效能研究[J]. 农业环境科学学报,2007,26(5):1898-1904.

[3]姚雁鸿,何文辉,余来宁. 池塘蓝藻水华的产生及对养殖的危害[J]. 江苏农业学报,2007,19(4):98-100.

[4]Kozasa M. Toyocerin (Bacillus toyoi) as growth promoter for animal feeding[J]. Microbiol Aliment Nutrition,1986(4):121-135.

[5]比嘉照夫. 拯救地球大变革[M]. 冯玉润,译. 北京:中国农业大学出版社,1997.

[6]武 鹏,赵大千,蔡欢欢,等. 3种微生态制剂对水质及刺参幼参生长的影响[J]. 大连海洋大学学报,2013,28(1):21-26.

[7]李成林,胡 炜,宋爱环,等. 微生态制剂在刺参养殖中的应用与展望[J]. 齐鲁渔业,2008,25(8):10-11.

[8]李維炯,倪永珍. EM应用技术[M]. 北京:农业科技出版社,1998:10-22.

[9]陈修筑. 水产养殖中如何使用EM菌[J]. 农村百事通,2012(6):42.

[10]田功太,刘 飞,段登选,等. EM菌对海参养殖水体理化因子的影响[J]. 水生态学杂志,2012,33(1):75-79.

[11]徐 辰,韩立军. EM菌在中国的应用研究现状[J]. 农业与技术,1997(2):22-23.

[12]李加双,刘 彤,黄忠刚,等. 水质净化芽孢杆菌的筛选及培养条件优化[J]. 大连工业大学学报,2014,33(6):404-408.

[13]吴 垠,王 斌,康 白,等. 微生态调节剂对提高对虾抗病力的研究[J]. 中国微生态学杂志,1996,8(1):28-31.

[14]熊 伟,梁运祥,戴经元,等. 枯草芽孢杆菌对斑节对虾饲养池水净化作用的初步研究[J]. 华中农业大学学报,2003,22(3):247-250.

[15]李士虎,阎斌伦,徐加涛,等. 三种微生物水质净化剂试验效果比较[J]. 水产养殖,2004,25(6):37-39.

[16]周茂洪,何 洋. 光合细菌及其在养殖业中应用研究进展[J]. 温州大学学报,2001,14(1):53-56.

[17]王彦波,邓岳松. 微生态制剂对对虾养殖池水质影响的研究[J]. 水利渔业,2003,23(2):16-17.

[18]富丽静,王 雷,宋文华. 复合微生物在高密度主养鲫池塘中的应用[J]. 水产科学,2002,21(1):23-25.

[19]刘建康. 高等水生生物学[M]. 北京:科学出版社,1999.

[20]刘建康. 东湖生态学研究[M]. 北京:科学出版社,1992.

[21]Xie P,Liu J K. Practical success of biomanipulation using filter-feeding fish to control cyanobacteria blooms:a synthesis of decades of research and application in a subtropical hypereutrophic lake[J]. The Scientific World Journal,2001(1):337-356.

[22]章宗涉,黄祥飞. 淡水浮游生物研究方法[M]. 北京:科学出版社,1991

[23]黄祥飞. 湖泊生态调查观测分析[M]. 北京:中国标准出版社,1999.

[24]翁建中,徐恒省. 中国常见淡水浮游藻类图谱[M]. 上海:上海科学出版社,2010.

[25]Koste W. Rotatoria:die rdertiere mitteleuropas[M]. Berlin:Gebrüder Borntraeger,1978.

[26]蒋燮治,堵南山. 中国动物志——节肢动物门甲壳纲:淡水枝角类[M]. 北京:科学出版社,1979.

[27]沈嘉瑞. 中国动物志——节肢动物门甲壳纲:淡水桡足类[M]. 北京:科学出版社,1979.

[28]朱学芝,郑石轩,潘庆军,等. 微生态制剂对凡纳滨对虾生长及水质的影响[J]. 中山大学学报,2008,47(增刊1):58-62.

[29]徐 琴,李 健,刘 淇,等. 4种微生态制剂对对虾育苗水体主要水质指标的影响[J]. 海洋科学,2009,33(3):10-15.

[30]王路平,吴 垠,班红琴,等. 微生态制剂对刺参幼参在封闭式循环系统中的应用研究[J]. 中国微生态学杂志,2009,21(6):497-499.

[31]王笃彩,闫斌伦,李士虎,等. 3种微生态制剂对养殖水体水质影响的比较研究[J]. 水生态学杂志,2011,32(1):66-70.

[32]吴保承,沈国强,杨春霞,等. 微生态制剂在水质净化中的应用现状及展望[J]. 环境科学与技术,2010,33(12):408-410.

[33]胡 京,董 琦,张春岩,等. 2种EM菌剂对养殖水体水质及幼刺参生长性能的影响[J]. 大连工业大学学报,2016,35(2):79-83.

[34]孟范平,李科林. 有效微生物群对生活污水中有机物的降解能力研究[J]. 中南林学院学报,1997,17(4):8-13.

[35]刘 雨,赵庆良,郑兴灿. 生物膜法污水处理技术[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2000.

[36]康 银,王晓清,肖光明,等. EM复合菌剂与水蕹菜对草鱼养殖池的净化效果研究[J]. 湖南师范大学学报(自然科学版),2015,38(6):21-26.

[37]陈海敏,陈声明. 工厂化水产养殖废水菌藻联合处理模式研究[J]. 浙江树人大学学报,2002,2(4):64-67.

[38]沈南南,李纯厚,贾晓平,等. 小球藻与芽孢杆菌对对虾养殖水质调控作用的研究[J]. 海洋水产研究,2008,29(2):48-52.

[39]黄翔鹄,李长玲,郑 莲,等. 固定化微藻对虾池弧菌数量动态的影响[J]. 水生生物学报,2005,29(6):684-688.

[40]白维东,刘根奇. EM活性微生物水产专用肥在成鱼池塘养殖中的使用效果分析[J]. 渔业现代化,2002(1):22-24.

[41]吴 伟. 应用复合微生物制剂控制养殖水体水质因子初探[J]. 湛江海洋大学报,1997,17(1):16-20.

[42]张玲华,田兴山,邝哲师,等. 复合微生物制剂在改善水产养殖微生态环境中的应用[J]. 广东饲料,2004,13(1):22-23.

[43]张 庆,李卓佳,陈康德. 复合微生物对养殖水体生态因子的影响[J]. 上海水产大学学报,1999,8(1):43-47.

[44]刘 淇. 科新牌复合型活性生物净水剂在南美白对虾养殖中的应用研究[J]. 中国水产,2001(6):82-83.

[45]张明磊,段登选,王志忠,等. 光合细菌对重盐碱地养殖池塘水质的影响[J]. 海洋湖沼通报,2010(1):173-178.

[46]刘其芝,李进村. EM菌液在甲鱼养殖中的应用效果研究[J]现代农业科技,2011(15):322,327.

[47]马江耀,石和荣,柯 洁. 三种微生态制剂对鱼池水质净化作用的对比试验[J]. 水产科技情报,2003,30(6):272-274,278.

[48]孟 睿,何连生,席北斗,等. 芽孢杆菌与硝化细菌净化水产养殖废水的试验研究[J]. 环境科学与技术,2009,32(11):28-31.

[49]李捍东,王庆生. 优势复合菌群用于城市生活污水净化新技术的研究[J]. 环境科学,2000,13(5):14-16.

[50]陳书秀,王伟伟. 培藻肥水型EM菌对3种微藻生长的影响[J]. 水产学杂志,2016,29(2):50-54.

[51]叶秋雯. 酵母菌对水华藻的竞争性抑制研究[D]. 上海:上海交通大学,2010.

[52]陈小晨,薛凌展,林 泽,等. 光合细菌对铜绿微囊藻和小球藻生长的影响研究[J]. 安徽农学通报,2010,16(23):29-31,65.

[53]王 平,吴晓芙,李科林,等. 有效微生物群(EM)抑藻效应研究[J]. 环境科学研究,2004,16(3):34-38.

[54]王 平,吴晓芙,李科林,等. 应用有效微生物群(EM)处理富营养化源水试验研究[J]. 环境科学研究,2004,17(3):39-43.

[55]苏跃中,游 岚. 轮虫生产中两种益生菌的应用试验[J]. 应用海洋学学报,2001,20(增刊1):76-79.

[56]王 鉴,祝国芹. 不同浓度的光合细菌对轮虫繁殖的影响[J]. 水产科学,1994(5):23-25.

[57]陆建学,盛文权,夏连军,等. 光合细菌对多刺裸腹溞培养的影响[J]. 海洋渔业,2007,29(3):235-239.

[58]王 岩,李 轩. 不同食物组合与投喂方法对蒙古裸腹澄生长和生殖的影响[J]. 水产学报,2004,28(3):344-346.

[59]张锡佳,肖培华,孙振兴,等. 净水复合菌在海蜇池塘生态养殖中的应用[J]. 齐鲁渔业,2007,24(7):1-4.

[60]刘福军,胡文英. 光合细菌对盐碱地池塘浮游生物影响[J]. 湖泊科学,2002,14(1):83-89.汪思凡,曹振辉,潘洪彬,等. 东方蜜蜂大肚病致病菌的分离鉴定及乳酸菌对其抑菌效果[J]. 江苏农业科学,2019,47(7):189-193.

- 改变自己,改变世界

- 责任、改变与自由

- 欲拒不能的小丽

- “缺憾”产生改变

- 培育职校生坚毅品格的实践探索

- 校园心理剧在心理健康教育课中的应用

- 心理咨询特质对课堂教学的启示

- 学校亲职辅导的内容与实施途径

- 以“学长制”提升高中生生涯规划素养

- 心理健康教育课对心理辅导的助力作用

- 父母在防治校园欺凌中的角色与责任

- 高校积极心理健康教育体系的构建

- 和孩子聊聊新学期的计划

- 铸造课堂中的教学勇气

- 生活是一本教科书

- 幸福的五因素

- 英雄般的复苏之路

- 转变思维模式遇见更好的自己

- 让每个琴键发出最好听的音

- 巧妙运用心理学有效管理好学生

- 换个视角看待孩子的“恶”

- 以生为本,让成长真实发生

- 爱的正确打开方式

- 可以习得的乐观

- 师生沟通中的赋能

- outsucks

- outsuffer

- outsuffered

- outsuffering

- outsuffers

- outsulk

- outsulked

- outsulking

- outsulks

- outsum

- outsummed

- outsumming

- outsums

- outswagger

- outswaggered

- outswaggering

- outswaggers

- outswam

- outswearing

- outswears

- outsweetened

- outsweetening

- outsweetens

- outswell

- outswim

- 受奖赏

- 受奴役而艰苦劳累

- 受委屈

- 受委屈 受委曲

- 受嬗

- 受子

- 受孕

- 受孤才

- 受孤通

- 受学

- 受宠

- 受宠信的人

- 受宠幸

- 受宠幸的姬妾、侍臣

- 受宠幸的近臣

- 受宠爱的人

- 受宠爱的姬妾

- 受宠若惊

- 受宠若惊被宠若惊

- 受审

- 受审人口头陈述的与案情有关的话

- 受审者口头或书面交待的内容

- 受审者陈述、交代案情

- 受审讯者承认所做的事情

- 受室