赵文晋 李明 顾桂飞 李荣玉

摘要:异丙威和啶虫脒是防治稻飞虱和叶蝉等害虫的常用药剂,为明确其在稻田土壤及水稻中的残留动态,建立一种同时测定稻田土壤和水稻中异丙威和啶虫脒残留量的气相色谱法,并采用该方法研究贵州开阳、黄平、桐梓等3地异丙威和啶虫脒的残留动态和其在土壤中消解的影响因子。结果表明,在0.50~20.00 mg/L范围内,异丙威和啶虫脒的峰面积与其质量浓度间呈良好的线性关系,相关系数分别为0.999 8、0.999 4。在添加水平为0.1~1.0 mg/kg范围内,稻田土壤中异丙威和啶虫脒中的平均添加回收率分别为88.35%~92.96%、86.82%~96.05%,相对标准偏差分别为1.26%~1.74%、0.52%~1.62%;水稻中异丙威和啶虫脒的平均添加回收率分别为93.66%~99.45%、91.94%~98.40%,相对标准偏差分别为1.02%~3.62%、0.52%~4.23%。在供试条件下,土壤微生物对异丙威和啶虫脒在土壤中的消解起着重要作用,2种药剂在灭菌土壤中的半衰期为未灭菌土壤的3.01、3.51倍;土壤温度和异丙威与啶虫脒混样浓度对其消解也有影响,土壤中异丙威和啶虫脒的消解速率随着土壤温度增加而加快,随着施药剂量的增加而减慢。田间试验结果表明,异丙威和啶虫脒在贵州开阳、黄平和桐梓等3地稻田土壤和水稻中的消解动态曲线均符合一级动力学方程;2种药剂在水稻植株中消解迅速,半衰期分别为2.08~2.29、2.58~4.24 d;在稻田土壤中的消解速率比植株中的慢,半衰期分别为4.13~5.83、3.64~4.13 d,属于易降解农药(t1/2<30 d)。

关键词:稻田土壤;水稻;异丙威;啶虫脒;残留检测;消解动态

中图分类号:S481+.8 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2019)08-0220-05

异丙威(isoprocarb)是一种氨基甲酸酯类的杀虫剂,具有触杀、胃毒和熏蒸作用,对刺吸式害虫稻飞虱和叶蝉有很好的防效[1-2]。啶虫脒(acetamiprid)是一种新烟碱类的杀虫剂,具有较强的渗透和触杀作用,广泛应用于水稻、棉花、蔬菜、果树上的稻飞虱、蚜虫、蓟马以及鳞翅目害虫的防治,防效显著[3-7]。在世界上许多地区尤其是亚洲地区,随着人口数量的不断增长,人们通过大量喷施异丙威、啶虫脒等杀虫剂来保障水稻产量以满足对大米的需求,由于长期大量地使用异丙威、啶虫脒,也逐步造成了环境中的农药残留,这严重威胁了动物和人体的健康,甚至造成了癌症、畸形和内分泌紊乱等严重疾病[8-13],因此有必要对其在水稻中的残留量和消解规律进行深入研究。目前,关于单独使用异丙威、啶虫脒的残留分析方法很多[14-17],但对异丙威、啶虫脒的残留降解动态研究较少,如王全胜等采用QuEChERS结合UPLC-ESI-MS/MS分析稻田中异丙威的残留特征[18];马建华等采用色谱法检测啶虫脒在苜蓿中的残留动态[19];张其才等通过超高效液相色谱法检测双孢蘑菇中啶虫脒的残留[20],另外异丙威和啶虫脒同时施用后的残留分析方法也未见报道。本研究建立一种简单、快速同时检测土壤、稻秆、糙米和谷壳中异丙威和啶虫脒残留量的方法,并采用该方法研究异丙威与啶虫脒混配在稻田土壤和水稻中的消解動态,为今后在水稻上科学合理使用异丙威和啶虫脒防治稻飞虱提供参考。

1材料与方法

1.1仪器与试剂

岛津GC2010气相色谱仪(日本岛津),石英毛细管柱 hp-5,30 m×0.32 i.d.mm×0.25 μm(美国Agilent),带FID检测器、AL104电子分析天平(瑞士梅特勒),SHZ-82恒温振荡器(常州澳华仪器有限公司),HIS10260D超声波清洗机(天津恒奥科技发展有限公司),RE-52A型旋转浓缩蒸发仪(上海亚荣生化仪器厂),DFT-250手提式高速中药粉碎机(温岭市林大机械有限公司),JLGJ4.5检验砻谷机(浙江台州市粮仪厂);98%异丙威原药(江苏常隆化工有限公司)、99%啶虫脒原药(山东海利尔化工有限公司)、20%异丙威乳油(广西易多收科技有限公司)、5%啶虫脒乳油(西安北农华农作物保护有限公司)、甲醇(色谱纯)、纯净水、甲醇、二氯甲烷、氯化钠、无水硫酸钠等(均为分析纯)。

1.2分析方法

1.2.1样品预处理将稻秆先剪碎混匀,再用粉碎机粉碎。稻谷粒先用小型出糙机脱壳,将谷壳和糙米分开,再用粉碎机分别把谷壳和糙米粉碎成米糠和糙米粉,混匀。自然风干土壤后将其粉碎,过40目筛,混匀后缩分留0.2 kg,低温保存,待分析。

1.2.2提取与净化

称取10.0 g土壤样品置于250 mL具塞三角瓶中,加入50 mL乙腈提取液。浸泡0.5 h后振荡提取3 h,抽滤。滤液过10 g无水硫酸钠/弗罗里硅土(9 ∶1)除水,用旋转蒸发器(水浴温度40 ℃)浓缩至近干,氮气吹干,用甲醇定容至5 mL,待气相色谱检测。

分别称取稻秆、谷壳、糙米样品5.0 g于250 mL具塞三角瓶中,依次加入1.0 g活性碳和50 mL乙腈提取液,浸泡 0.5 h 后振荡提取3 h,抽滤。将滤液置于250 mL分液漏斗中,分别加入80 mL的3%氯化钠水溶液和80 mL石油醚,充分振荡,静止后弃去石油醚相,水相用二氯甲烷(40、30、30 mL)萃取3次,合并有机相,过10 g无水硫酸钠/弗罗里硅土(9 ∶1)除水,用旋转蒸发器(水浴温度40 ℃)浓缩至近干,氮气吹干,用甲醇定容至5 mL,待气相色谱检测。

1.2.3检测条件

检测器为FID检测器;色谱柱为HP-5毛细管柱(30 m×0.32 i.d.mm,0.25 μm);色谱柱温度为 130 ℃ 保持1 min,以20 ℃/min的速率升至230 ℃,保持 10 min,然后以30 ℃/min的速率升至275 ℃,保持10 min ;进样口温度为275 ℃;检测器温度为295 ℃;载气为氮气,纯度≥99.999%;尾吹气为30 mL/min;氢气为40 mL/min;空气为400 mL/min;进样量为2.0 μL;进样方式为分流进样,分流比为15 ∶1;外标峰面积法定量。

1.3异丙威与啶虫脒混配在植稻土壤中降解的影响因子研究

1.3.1温度和添加浓度对异丙威和啶虫脒降解的影响

称取100 g(精确到0.01 g)空白植稻土壤于250 mL锥形瓶中,加适量的异丙威与啶虫脒混样,使各处理间异丙威·啶虫脒混配(有效成分之比1 ∶2)浓度均为30 mg/kg,并加入无菌蒸馏水淹没土壤且保持2~3 cm的水层[21],混匀,设15、20、25、30、35 ℃等5个温度处理,土样置于恒温培养箱中避光培养;设3、15、30、45、60 mg/kg(25 ℃恒温培养箱中避光培养)5个添加浓度。

1.3.2土壤微生物对异丙威和啶虫脒降解的影响

分别称取2组100 g空白植稻土壤(精确到0.01 g)于250 mL锥形瓶中,其中1组锥形瓶用棉花塞密封瓶口,高压湿热法灭菌2次(每次60 min,121 ℃),然后加入异丙威与啶虫脒混样;另外1组空白植稻土壤不经灭菌处理直接加入异丙威與啶虫脒混样;各处理间添加的异丙威·啶虫脒混配(有效成分之比 1 ∶2)浓度均为30 mg/kg,并加入无菌蒸馏水淹没土壤且保持2~3 cm的水层[21],混匀,土样恒温(25 ℃)避光培养。

按“1.3.1~1.3.2”节中每个处理均设3次重复,当培养1、3、5、7、14、21、28 d时,取样测定异丙威和啶虫脒的残留量。培养期间每3 d观察1次,加水补充,以保持其水层位置不变。

1.4田间残留消解动态试验

根据本试验测定的异丙威与啶虫脒混配对贵州开阳、黄平和桐梓3地褐飞虱的毒力情况以及这2种原药经济成本的因素,于2013年在贵州省开阳县、黄平县和桐梓县按《农药残留实验准则》[22]进行了2.5 mL/667 m2 20%异丙威乳油(emulsifiable concentrate,简称EC)和20 mL/667 m2 5%啶虫脒乳油混配(有效成分之比1 ∶2)在稻田土壤和水稻中的消解动态试验。采用喷雾法施药,小区面积为30 m2,各处理均设3个重复,小区间设保护行,同时设空白对照小区(喷洒清水60 kg/667 m2)。分别于施药后1 h(原始沉积量)及1、3、5、7、14、21、28 d在每个试验小区用5点法采集稻田土壤和水稻样品,采样量不少于1 kg。稻田土壤用取土器取0~10 cm深样品;水稻采集土表上的去根水稻全株样品,待测。

2结果与分析

2.1标准曲线的绘制与检出限

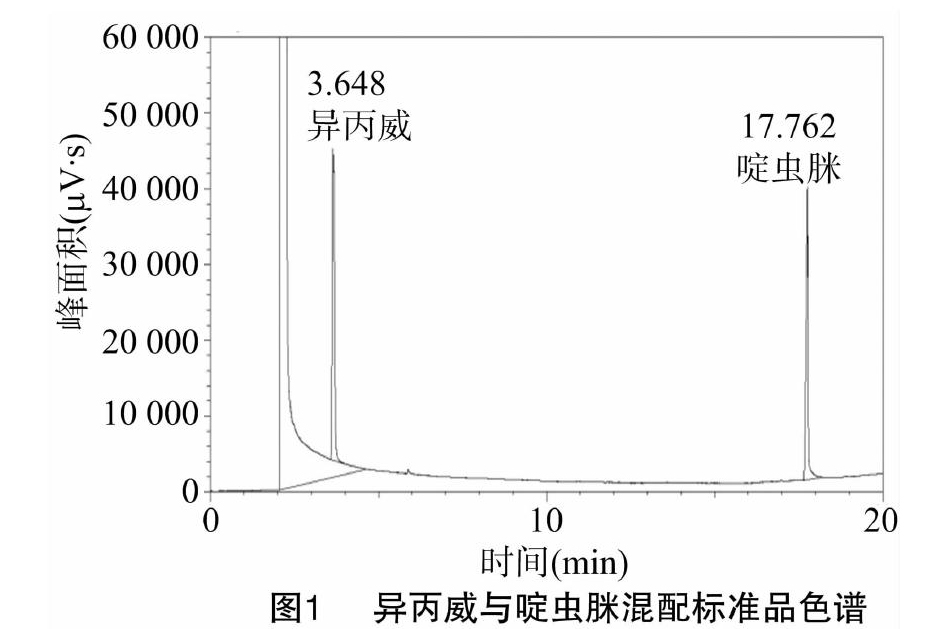

称取0.033 3 g(精确至0.000 2 g)异丙威原药,0.066 7 g(精确至0.000 2 g)啶虫脒原药于100 mL容量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀备用。将异丙威·啶虫脒的标准品用甲醇稀释至0.50、1.00、5.00、10.00、20.00 mg/L等5个浓度。待仪器稳定后分别进样,以色谱峰面积(y)为纵坐标,浓度(x)为横坐标作图;标准色谱图如图1所示,异丙威保留时间约为3.6 min,啶虫脒保留时间约为17.7 min。异丙威与啶虫脒的直线回归方程分别为y=1 797.2x-80.511、y=680.89x+130.09,相关系数为0.999 8、0.999 4,表明异丙威和啶虫脒在0.50~20.00 mg/kg范围内的仪器响应值与质量分数呈良好线性关系。该方法条件下异丙威、啶虫脒有效成分的最低检出量分别为2.0×10-10、1.6×10-10 g。异丙威最低检出浓度为0.005 mg/kg土壤、0.007 mg/kg稻秆、0.006 mg/kg谷壳、0.006 mg/kg糙米;啶虫脒最低检出浓度为0.004 mg/kg土壤、0.008 mg/kg稻秆、0.009 mg/kg谷壳、0.009 mg/kg糙米。

2.2方法的准确度与精密度

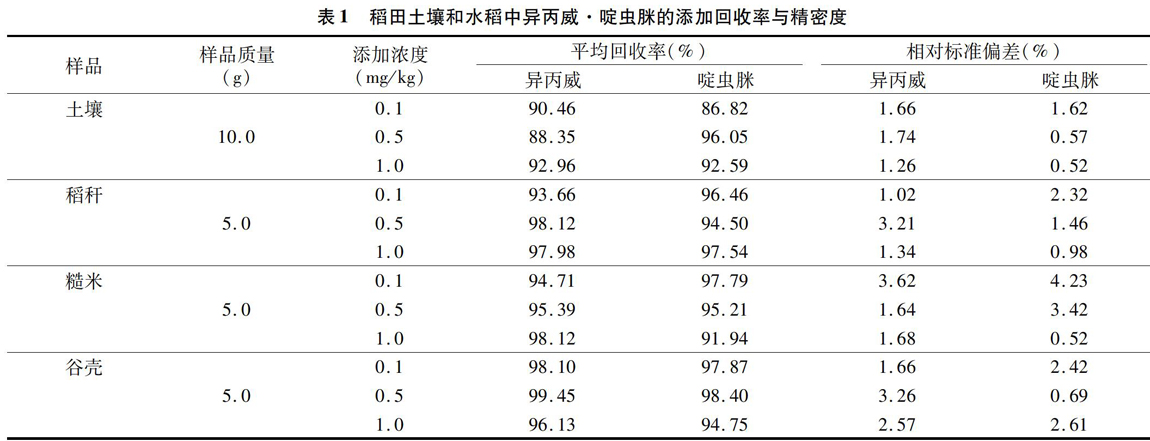

称取10.0 g土壤空白样品,稻秆、糙米、谷壳空白样品各5.0 g,添加异丙威·啶虫脒标准液,分别设0.1、0.5、1.0 mg/kg 等3个添加水平,按照上述分析方法提取、净化,并按照上述色谱条件进行检测,结果如表1所示,异丙威和啶虫脒在土壤中的平均添加回收率分别为88.35%~92.96%、86.82%~96.05%,相对标准偏差分别为1.26%~1.74%、0.52%~1.62%;异丙威和啶虫脒在稻秆中的平均添加回收率分别为93.66%~98.12%、94.50%~97.54%,相对标准偏差分别为1.02%~3.21%、0.98%~2.32%;异丙威和啶虫脒在糙米中的平均添加回收率分别为94.71%~98.12%、91.94%~97.79%,相对标准偏差分别为1.64%~3.62%、0.52%~4.23%;异丙威和啶虫脒在谷壳中的平均添加回收率分别为96.13%~99.45%、94.75%~98.40%,相对标准偏差分别为1.66%~3.26%、0.69%~2.61%;符合农药残留量分析的技术要求[23]。

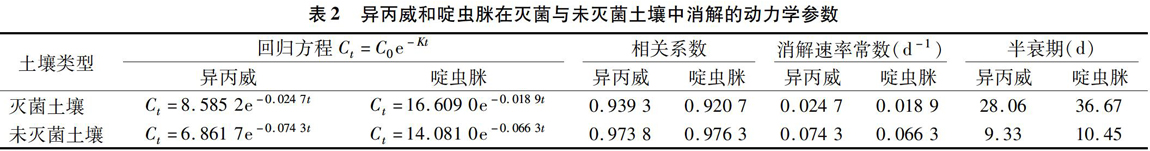

2.3土壤微生物对异丙威和啶虫脒混配消解的影响

由表2可知,微生物对异丙威和啶虫脒在土壤中的消解具有明显影响。异丙威和啶虫脒在未灭菌土壤的消解速率比其在灭菌土壤中分别提高2.01、2.51倍。异丙威和啶虫脒的半衰期分别由未灭菌条件下的9.33、10.45 d增加至灭菌条件下的28.06、36.67 d,说明异丙威和啶虫脒在土壤中的消解速率主要是由微生物决定的,微生物可加速其降解,而由水解和化学降解等非生物降解作用所引起的降解相对较小,这些与前人研究结果[24-27]一致。

2.4温度对异丙威和啶虫脒混配消解的影响

在不同温度条件下,异丙威和啶虫脒的残留量随时间的变化趋势符合一级动力学方程(表3)。当温度由15 ℃升至35 ℃时,异丙威的半衰期分别从14.59 d缩短至8.18 d;而啶虫脒随着温度由15 ℃升至30 ℃时,其半衰期分别从 17.16 d缩短至9.82 d,但温度由30 ℃升至35 ℃时,其半衰期由 9.82 d 升至11.04 d。30 ℃左右为异丙威和啶虫脒在土壤中消解的适宜温度。这可能是因为温度升高时使土壤中有机物黏度降低,挥发性增强,生物利用率高,但最主要的原因可能是随着外界环境温度逐渐接近于微生物生长的最适温度时,微生物体内各种酶的活性也大大增强,微生物的各种代谢活动明显加快,加速了异丙威和啶虫脒的消解速率[24]。

2.5添加浓度对异丙威和啶虫脒混配消解的影响

在添加浓度为3~60 mg/kg时,异丙威和啶虫脒在土壤中的消解动态符合一级动力学方程(表4),并随着异丙威和啶虫脒添加浓度的升高,消解速率下降。显著性检验结果表明,在不同添加浓度条件下,异丙威和啶虫脒各处理间的消解速率均存在显著差异。这可能是由于土壤中微生物的酶活性因异丙威和啶虫脒添加浓度的增大而受到抑制,导致微生物的代谢活动减弱,甚至微生物凋亡,因此使农药消解速率下降[25]。

2.6异丙威与啶虫脒混配在水稻植株中的残留消解动态

异丙威和啶虫脒在水稻植株中的消解动力学方程拟合结果[CM(25](表5)表明,水稻植株中的异丙威和啶虫脒的消解符合一级动力学特征,异丙威在开阳、黄平和桐梓的半衰期分别为2.29、2.08、2.11 d,啶虫脒在开阳、黄平和桐梓的半衰期分别为4.24、2.58、3.59 d,均属于易降解农药(t1/2<30 d)[28]。从其消解动态(图2)可知,异丙威和啶虫脒在3地水稻植株中的消解速率均较快。尽管原始沉积量(施药后1 h的残留量)有所差异,但14 d时异丙威和啶虫脒在3地的消解率均达到92%以上。

2.7异丙威与啶虫脒混配在稻田土壤中的残留消解动态

由表6可知,异丙威和啶虫脒在稻田土壤中的消解动态符合一级动力学模型,异丙威在开阳、黄平和桐梓的半衰期分别为5.83、4.13、5.42 d,啶虫脒在开阳、黄平和桐梓的半衰期分别为4.13、3.64、3.85 d,属于易降解农药(t1/2<30 d)。田间[CM(25]试验由于采用喷雾法施药,因此稻田土壤中异丙威和啶虫脒的原始沉积量比水稻植株中的低(图3)。与在水稻植株中相比,异丙威和啶虫脒在稻田土壤中的消解趋势较为平缓,但在14 d时其消解率也均达到76%以上。

3讨论

本研究建立一种同时测定异丙威和啶虫脒在稻田土壤和水稻中残留量的气相色谱分析法。稻田土壤中异丙威和啶虫脒中的平均添加回收率分别为88.35%~92.96%、86.82%~96.05%,相对标准偏差分别为1.26%~1.74%、0.52%~1.62%;水稻中异丙威和啶虫脒的平均添加回收率分别为93.66%~99.45%、91.94%~98.40%,相对标准偏差分别为1.02%~3.62%、0.52%~4.23%。在该方法条件下异丙威、啶虫脒有效成分的最低检出量分别为2.0×10-10、1.6×10-10 g。异丙威最低检出浓度为0.005 mg/kg土壤、0.007 mg/kg 稻秆、0.006 mg/kg谷壳、0.006 mg/kg糙米;啶虫脒最低检出浓度为0.004 mg/kg土壤、0.008 mg/kg稻秆、0.009 mg/kg谷壳、0.009 mg/kg糙米。该方法与郑伟等报道的水稻中异丙威和啶虫脒的提取净化相比,可以同时提取净化异丙威和啶虫脒2种农药,不仅省去了大量的宝贵时间,而且回收率较高,因此该方法具有样品前处理过程操作快速、简单、灵敏的特点,其灵敏度、准确度达到农药残留分析的要求,适用于测定稻田土壤和水稻中异丙威和啶虫脒的残留量[14,29]。

土壤中的有机质是微生物的碳源,能促进微生物的各种代谢活动从而加速农药的消解,但活性有机质(如胡敏酸和胡敏素)能够吸附农药降低其移动性,进而减缓了农药的消解速率[24-25,27,30]。本研究结果表明,在温度为15~35 ℃条件下,随着土壤温度的升高,异丙威在土壤中的消解速率呈上升趋势,而啶虫脒在土壤中的消解速率呈先上升后下降的趋势;在添加浓度为3~60 mg/kg条件下,随着土壤中异丙威和啶虫脒含量的增加,异丙威和啶虫脒在土壤中的消解速率均呈下降趋势。因此,当温度为25~30 ℃时,药剂浓度适宜时,微生物的活性最强,异丙威和啶虫脒消解最快。

残留消解动态试验结果表明,异丙威和啶虫脒在水稻植株中的半衰期分别为2.08~2.29、2.58~4.24 d,在稻田土壤中的半衰期分别为4.13~5.83、3.64~4.13 d。异丙威和啶虫脒在稻田土壤和水稻中的降解半衰期与郑伟等报道的异丙威在水稻植株上的降解半衰期0.8~2.6 d和在稻田土壤中降解半衰期为1.7~4.1 d[14],以及黄彧等报道的啶虫脒在水稻植株和稻田土壤中的降解半衰期2.43~3.11 d和2.39~2.75 d[29]相比相差不大,降解较快,属于易降解农药(t1/2<30 d)。为今后高效安全合理地使用异丙威和啶虫脒防治稻飞虱和叶蝉提供了依据。

参考文献:

[1]赵来成,束兆林,庄桂花,等. 吡蚜酮与异丙威混剂的液相色谱分析方法研究[J]. 现代农药,2009,8(5):37-39.

[2]金海涛,张晓波,任红波,等. 高效液相色谱法测定稻米中異丙威的残留方法研究[J]. 农药科学与管理,2010,31(7):35-37.

[3]石贵华. 50%啶虫脒水分散粒剂在柑橘和土壤中残留量及消解动态[J]. 现代农药,2012,11(1):46-49.

[4]Singh S B,Kulshrestha G. Residues of thiamethoxam and acetamaprid,two neonicotinoid insecticides,in/on Okra fruits (Abelmos chusesculentus L.)[J]. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology,2005,75(5):945-951.

[5]Gupta R K,Gupta S,Gajbhiye V T,et al. Residues of imidacloprid,acetamiprid and thiamethoxam in gram[J]. Pesticide Research Journal,2005,17(1):46-50.

[6]Boseli M,Vergnani S. Efficacy of some insecticides for the control of first Generation(Cydia Pomonella L.)[J]. Information Fitopatol,2001,51:40-46.

[7]Branco M C,Pontes L A . Efficiency of tiacloprid in controlling whiteflies[J]. HorticulturaBrasileira,2001,19(1):97-101.

[8]Nguyen N V,Ferrero A. Meeting the challenges of global rice production(Editorial)[J]. Paddy and Water Environment,2006,4(1):1-9.

[9]Carvalho F P. Agriculture,pesticides,food security and food safety[J]. Environmental Science & Policy,2006,9(7/8):685-692.

[10]Sattler C,Harald Kchele,Verch G . Assessing the intensity of pesticide use in agriculture[J]. Agriculture Ecosystems & Environment,2007,119(3):299-304.

[11]Devendra C,Thomas D. Smallholder farming systems in Asia[J]. Agricultural Systems,2002,71(1):17-25.

[12]Shi R G,Lv J G,Feng J M. Assessment of pesticide pollution in suburban Soil in South shenyang,China[J]. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology,2011,87(5):567-573.

[13]Mwila K,Burton M H,Dyk J V,et al. The effect of mixtures of organophophate and carbamate pesticides on acetylcholinesterase and application of chemometrics to indentify pesticides in mixtures[J]. Environmental Monitoring and Assessment,2013,185(3):2315-2327.

[14]鄭伟,王彦辉,李欣,等. 72%吡蚜酮·异丙威WG在稻田环境中的残留动态[J]. 农药,2011,50(10):745-747.

[15]张举成,刘超,刘卫,等. 荧光光谱法检测中药茯苓中的异丙威[J]. 光谱实验室,2012,29(2):1072-1075.

[16]赵亚,赵维,戴争. 啶虫脒在甘蓝中的残留测定及安全使用评价[J]. 山东农业科学,2012,44(3):92-95.

[17]苏婷,侯如燕,赵秀霞,等. 茶叶、茶鲜叶及茶汤中啶虫脒残留的检测[J]. 食品与发酵工业,2011,37(10):174-177.

[18]王全胜,曹梦超,刘雅楠,等. QuEChERS结合UPLC-ESI-MS/MS分析吡蚜酮和异丙威SC在稻田中的残留特征[J]. 农业环境科学学报,2015,34(3):431-437.

[19]马建华,朱猛蒙,魏淑花,等. 5种高效低毒化学农药在苜蓿中的残留动态分析[J]. 农药,2017,56(3):210-212.

[20]张其才,董茂锋,宋卫国,等. 超高效液相色谱法检测啶虫脒在工厂化双孢蘑菇栽培中的残留[J]. 农药学学报,2016,18(3):373-379.

[21]扬州大学. 水稻全生育期轻干-湿交替灌溉方法:201010248508.5[P]. 2010-10-08.[HJ1.65mm]

[22]中华人民共和国农业部.农药残留试验准则:NY/T 788—2004[S]. 北京:中国农业出版社,2004.

[23]樊德方. 农药残留量分析与检测[M]. 上海:上海科学技术出版社,1982:116-139.

[24]Hurle K,Lang T T. Effect of various soil amendments on persistence of napropamide[C]//Proceedings of the European Weed Research Society Symposium on Theory and Practice of the Use of Soil-appied Herbicides European,1981:45-55.

[25]谢龙莲,陈秋波,王真辉,等. 环境变化对土壤微生物的影响[J]. 热带农业科学,2004,24(3):39-47.

[26]郭华,朱红梅,杨红. 除草剂草萘胺在土壤中的降解与吸附行为[J]. 环境科学,2008,29(6):1729-1736.

[27]林先贵. 土壤微生物的研究进展和发展方向[J]. 土壤,1991,23(4):210-213.

[28]刘丰茂. 农药质量与残留实用检测技术[M]. 北京:化学工业出版社,2011:213.

[29]黄彧,潘康标,徐炜枫,等. 啶虫脒在水稻和稻田水土中的残留及消解动态[J]. 现代农药,2009,8(6):40-43.

[30]Papavizas G C,Lumsden R D . Biological control of soilborne fungal propagules[J]. Annual Review of Phytopathology,1980,18(18):389-413.

- 我国多元化农业技术推广体系的构建探究

- 如何做好新形势下的农机安全监理工作

- 探讨如何做好基层农技推广服务工作

- 农机维修中对节能减排技术的推广

- 新技术、新工艺在园林工程中的应用

- 畜牧兽医工作中动物检疫现状与对策分析

- 浅析设施农业水肥一体化系统建设与应用前景

- 农村能源建设对农业生态环境的作用探究

- 颍州区2019年度重大动物疫病防控延伸绩效管理

- 优质水稻生产存在的问题及栽培方法

- 物联网在现代农业种植管理中的应用探讨

- 浅谈旱地除草剂防效差的原因及对策

- 创新视角下的农业工程科技发展

- 农产品加工的关键步骤

- 林业碳汇项目的三重功能分析

- 现代林业造林方法及营林生产管理

- 二月兰在榆林市引种试验及推广应用分析

- 日光温室西红柿安全生产关键技术研究试验

- 科学发展,现代化烟草种植助推烟农脱贫致富

- 林业有害生物防治工作及其加强营林生产管理的分析

- 早熟马铃薯高产高效栽培技术探究

- 解析测土配方施肥技术应用现状及前景

- 新民市播可润微生物菌剂对番茄、黄瓜的影响

- 苹果矮化栽培模式对果园产量和果实品质的影响

- 临洮县农民培训现状及经验做法思考

- flexer

- flexes

- flexibilities

- flexibility

- flexibility, flexibleness

- flexible

- flexible benefits

- flexiblebenefits

- flexible disk

- flexible-disks'

- flexiblehours

- flexible hours

- flexiblenesses

- flexibles

- flexible working

- flexibleworking

- flexible working hours

- flexibleworkinghours

- flexibly

- flexing

- flexitime

- flex's

- flextime

- flex²

- flex¹

- 善习

- 善书

- 善书不择笔。

- 善书不择纸笔

- 善书法者

- 善书者不择笔

- 善书者用笔

- 善事

- 善于

- 善于为子孙后代打算

- 善于为子孙后代谋划

- 善于为文

- 善于为自己设想打算

- 善于交友

- 善于从关键处入手,顺利解决问题

- 善于伪装的恶人

- 善于伪装的极为阴险毒辣的女人

- 善于伺机发言而能切中事实

- 善于体察事物

- 善于作战

- 善于作战,屡战屡胜

- 善于作诗的名声

- 善于侍奉

- 善于保养

- 善于保养身体