马晓婷

摘要:要创造出有东方地域特色的现代建筑空间,必须从东方传统文化中汲取养分。分析研究古典园林设计手法与传承形式。以中国美术学院象山校区、中国美院民艺博物馆为例,梳理分析了王澍、隈研吾两位东方建筑师的建筑设计思想和方法。论述了东方传统造园手法与现代建筑设计之间的渊源和联系。解读传统造园手法在现代建筑设计中的转译。

关键词:传统造园理法 现代建筑手段 转译 地域特色 东方传统文化

中图分类号:TU-86

文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2020)05-0149-03

Abstract: To create a modern architectural space with Oriental regionalcharacteristics , we must draw nutrients from the traditional Oriental culture. Analyzeand study the design techniques and inheritance formS of classical gardens. TakeXiang Shan Central Campusd China Academy of Art and The Crafts Museum forexample, this paper analyzes the architectural design ideas and methods of twoOriental architects, Wang Shu and Kengo Kuma. This paper discusses the originand connection between Oriental traditional gardening technique and modernarchitectural design. Interpretation of the translation of traditional gardening techniquesin modern architectural design.

Keywords: Traditional gardening Modern architectural means translation Localcharacteristics Traditional eastern culture

引言

现代建筑思想来源于西方建筑设计思潮,东方建筑师缺失了对本民族文化的认同感,促使当今建筑设计大多与东方传统文化脱节,缺失东方本土文化语言。传统造园手法通过转译能够为现代建筑设计本土化提供一定的理论支撑和参考价值。王澍与隈研吾同为东方建筑师的代表,着力于研究本土文化在现代建筑设计中的再现。在象山这一空间内两位建筑大师,通过建筑对话,在现代建筑景观室内空间上最大限度地保留传统文化特征、传递本土设计内涵。

一、王澍与隈研吾的设计理念与方法

理念先行,王澍在建筑设计研究过程中,与当代大多数崇尚西方建筑流派的设计师不同,选择了一条根植于东方传统文化、着眼于中国本土特色的乡土建筑营造哲学之路。他认为现代建筑学正在经历从传统意识到现代景观观念的变迁[1],因此要振兴中国乡土建筑设计的观念与方法,需要对建筑的场所和所处的历史环境、建筑自身的归属和文化特性进行思考。

日本建筑大师隈研吾同样研究建筑与自然关系,除此之为他还考虑到“人”的视角,提出“消解建筑”的设计理念,使人直观感受到的不再是“建筑”,而是其包围所形成的空间本身。实现了建筑与生活融为一体的设计目标[2],使建筑成为人与自然对话、人与生活沟通的桥梁与媒介[3]。并且关注细节,通过发掘自然材料的特性,结合材料自身的地方性与文化性,通过“粒子化”的设计手法来达到建筑与环境之間的延续。

对两位大师的设计理念与方法进行整理如图1所示,可以归纳出二者的共通之处。他们都关注建筑与自然的共生关系,通过建筑拉近人与自然的关系。同时挖掘东方文化的地域特色与现代需求,通过建筑传递精神文脉。更加创新建筑形制,通过转译设计手法弘扬建筑师的社会使命。

二、传统园林造园手段与现代建筑

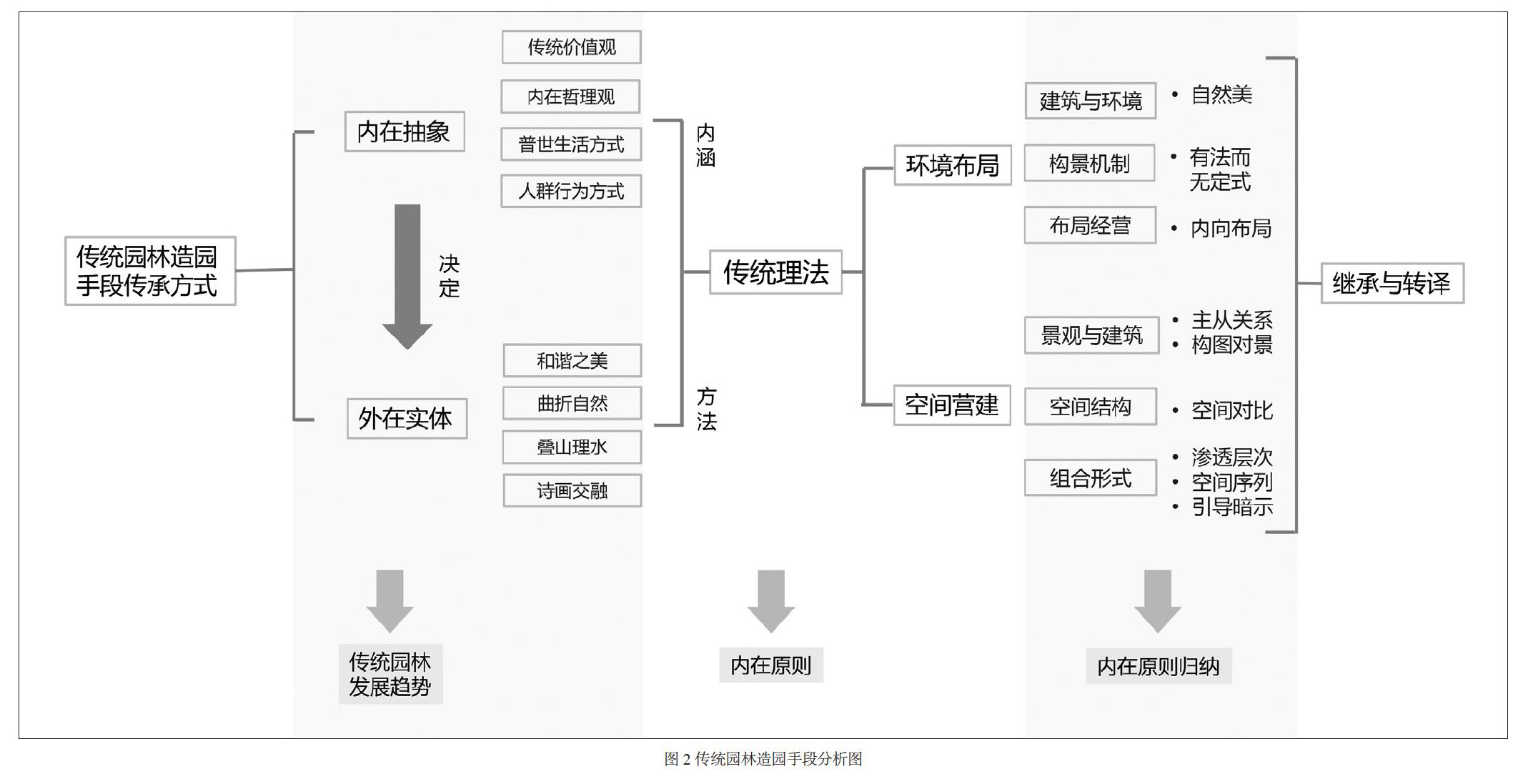

东方古典园林蕴含着空间的艺术表达,也传达着传统的理法内涵,承载连接着人、事、物、场、境。基于传统理法的造园手法娴熟,为适应现代社会发展需求,传统造园手段在继承发展阶段也有所创新。传统造园手段就其传承的形式可以分为两种。一种是重外在实体,重装饰与图样,如传统园林的曲折自然、叠山理水、雕龙画壁等物质形式,作为一个形象符号被称为传统园林的特征;另一种是重内在抽象,重观念与理论,如园林空间所反映的传统价值观念、内在哲理观、普世生活方式等观念合集,是造园手段的深层内涵。这种内在抽象的价值观是东方传统文化的价值所在,这样的传承形式更是一种因地制宜的继承传统、面向现代的转译手段。

传统造园手段中的内在原则能够在现代建筑设计中得以延续应用[4]。笔者认为,内在抽象原则决定了外在实体造型,内在原则是传统理法的内涵,传统理法是外在造型的方法论。传统造园手段中以自然美为本、东方理法为式、内向表达为法的环境布局,以重视空间关系、运用对比手法、组织空间次序的营建策略对现代建筑设计有一定的启发。需将传统造园手段、内在原则归纳凝练,结合时代需求,继承转译之后运用于设计实践之中,如图2所示。

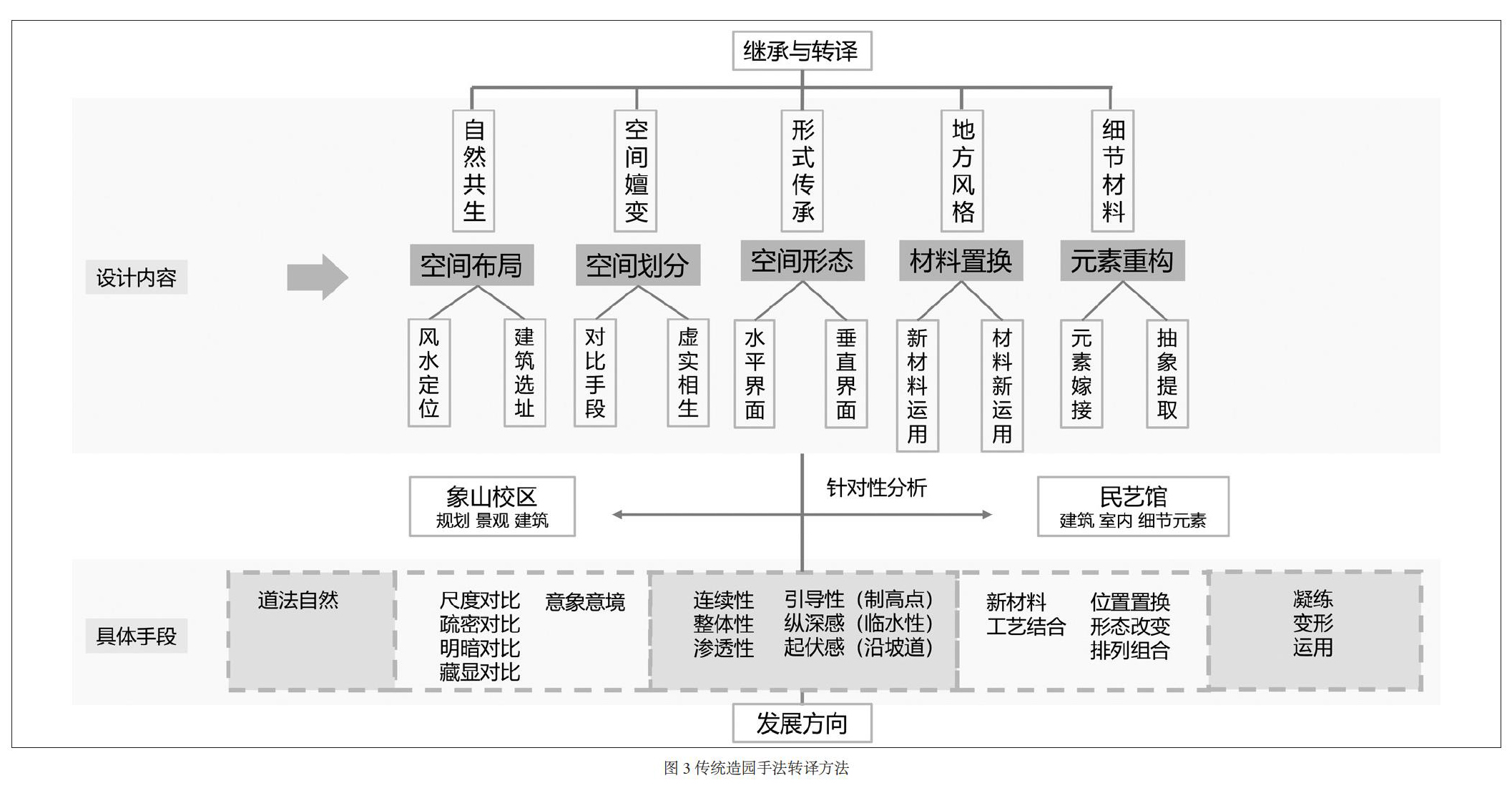

三、传统造园手段的现代化转译

以需求目标考量设计方法,以现代建筑空间的设计内容去研究与凝练传统造园手段,可以发现从建筑选址布局,到空间组织方式、流线形式的排布,再到建筑材质的选用,以及装饰元素的重构都可以从传统造园手段汲取思路,——对应。在空间布局中讲究风水定位,崇尚道法自然;在空间划分中运用对比手法,创造虚实相生的空间;在空间形态中综合考虑水平、垂直界面,营造整体而赋变化的空间;在材料运用中创新置换材质表达方式;在元素重构中凝练嫁接、抽象提取传统建筑装饰语言。本文主要结合象山校区建筑群、中国民艺馆实际案例,侧重分析象山校区之上一—大尺度的空间规划、景观设计策略以及民艺馆之中一一小尺度的空间室内装饰手法,比较结合,将传统造园手段的现代化转译手段主要分为以下五种,如图3所示。

(一)基于道法自然的空间布局:在东方,内在哲学思想是以自然为美,表现在传统园林的特征则是把人工美与自然美巧妙结合。美院校区以象山为中心,环抱自然,敬畏自然的内在情怀表露无遗。在建筑布局中主次关系明确,建筑一分为二进行布局,南北两边依次分开。和而不同的山北建筑自东向西扭转分布[5],合院式的建筑布局呼应传统院落形制,开敞式的山南建筑围绕河流错落分布。民艺博物馆建筑低矮,沿等高线构筑,随象山起伏绵延。建筑外观消隐,表皮通透,色调朴实与山色一体。

基于道法自然的设计手法是将建筑与自然景观空间视为一体,协调整合建筑与自然的关系。建筑可以作为主体,亦可以作为景观空间的“远山”背景,建筑是景观空间的再现,景观是建筑空间的衍生表达。依据基地环境进行设计,关注建筑自带的写意性与连贯性,同时促使建筑与自然环境进行对话,实现了建筑与环境的有机结合。

(二)基于对比手段的空间划分:建筑群体序列的虚实、疏密变化实现了建筑之间的对话。从校区整体规划上看,象山疏,校园建筑群密,自然空间开敞,人工环境紧密[6];从校区建筑分布上看,山北疏,山南密;疏密对比存在于各级尺度之中。从景观空间上看,山北一侧是以合院组团分布的庭园式,具有内向布局特点;山南一侧是面对自然风光的象山采取开敞的外向布局的庭树式[7]。这是因为山北建筑深入地底下,庭院环境较为阴暗潮湿,遇夏则阴凉多风,置园避暑;山南建筑在地面之上,围合合院皆温暖干燥,植木遮阳。民艺馆则通过菱形图块衍生,顺应山地拾级而上,内部空间开阔流畅,但展厅空间、公共区域空间难以划分。运用廊道空间分割一览无余的区域,通过狭长的空间引导人群流线。同时“廊”在传统造园手段中意味连接,是连接构筑物的“灰空间”,错落设置廊道灰空间,来暗喻空间的转变。

依靠对比的手法可以使得空间产生韵律以及节奏感。考虑基地的冷暖阴阳调和,因地制宜的划分布置空间功能,突出空间尺度大与小、疏与密、内向与外向、冷与暖之间的对比。在参观流线上,利用狭小、开敞空間的尺度对比突出展览空间的趣味变化。

(三)基于渗透处理的空间形态:传统造园方法注重空间关系的虚实掩映,在空间营造上多运用对景、框景、借景等布局装饰要素。象山校区布置了类型丰富的景框,以综合设计楼为例,建筑外立面上的窗洞以方形景框推演,按其形式大致可分为3类,窗体径深、尺度种类多变。而对于室内空间,民艺馆在不同展厅间用廊道、幕布等分隔视线,给予展厅相对独立封闭的空间。同时又通过圆形开窗使得空间之间得以渗透,给以空间复杂多变的通透感以暗示引导人群。

基于渗透处理的空间表达不仅形成了曲折反复的空间形态,而且延伸了展览游线、丰富了视觉观感。采用丰富的开窗形制,不仅实现建筑主体与外部环境的物质性渗透,更在于吸引人群视线,从心理层面上促使建筑内外部人群视线对望。结合建筑交通流线,空间渗透的手法使得建筑内外空间虚实掩映,外部人群活动成为景观,内部人群活动成为建筑外立面造型。至此,开窗形制发生转译,人在画中游,公众参与以及人群活动成为了建筑外形的要素。

(四)基于材料置换的立面处理:砖、瓦材质常见于传统园林空间,是质朴、也是精致的代表。在传统园林中多用于屋顶界面,或被用于建筑装饰上,拼接成地面铺装或者景墙花砖,运用于小部分面积的地面或墙面。象山校区与民艺馆不仅在横向的建筑屋顶界面上,而且在纵向的建筑外立面处理上都采用了大面积的砖、瓦材料。王澍充分利用旧砖瓦,纯手工打造的砖瓦表皮凸显乡土建筑质朴无华和乡野趣味的风貌杂陈;隈研吾则利用不锈钢索铆固着瓦片,形成“粒子化”的建筑外墙表皮。被打碎的界面不仅打破建筑内外空间的界限,更形成了时移景异、景随时易的动态光影效果,使建筑空间蒙上了一层模糊百变的色彩。两者建造方式的不同,产生了不同的立面效果,但都利用砖瓦材质增强了建筑的乡土属性,唤起了建筑文化的回归。

不论是通过手工堆叠、拼错方式的回溯传统手工艺,还是启用新材料、组合搭配的展望新型技术,都着眼于传统材料的复兴。基于材料置换的立面处理是在不同界面上对材料进行构成、组合、拼贴,通过空间位置置换、材质创新运用转译传统园林的材质要素,凸显砖、瓦极致的质朴与精致。

(五)基于元素嫁接的意向传达:对于意境的追求,在古典园林中由来已久。园林,山水画和田园绘画相互促进、协调发展,它们从一开始就十分注重神思和韵味[8]。造园也符合诗画创作的要求,追求诗情画意的艺术境界。象山校区建筑屋顶起伏波动变化,“山形”整体意象跃然纸上。游客接待中心“瓦山”更是直接采用了从传统演变而来的木构架承载大型瓦面屋顶,屋顶置廊桥供人通行,人群便穿行瓦山之间,实属于静观、凝固的艺术范畴。民艺馆在入口的地方设立水口空间,水口是传统江南村落入村时休憩、梳洗的装置空间。通过简单的廊架造型传达出进入乡村空间的仪式感,凸显出展览空间的乡土情怀。以画入境,依照宋徽宗赵佶所作《瑞鹤图》的飞鸟布局,在巨大的透明玻璃上贴上了白鹭。既防止游客冲撞,起到提示的功能,又寓意崇敬自然迎白鹭回归,致敬生态之意。

意境的追求,使得建筑在精神上与园林、琴棋书画等文人艺术没有什么不同,可以进行某种程度的抽象化表达。这样一种表达与真正的自然有别,却是抽象的、现代的,可以连接上现代生活环境的创造[9]。所以广义来看,一切园景都是心境,现代建筑设计也可以借由东方传统园林心境的表现,在建筑设计观念上关注传统、内省的,重于心性修养的内核。意向的传达反映到现代建筑的设计上可以从细节、从元素嫁接上出发,着眼于传统形式的提取、转化。将本身具有内涵价值的装饰符号、元素运用到建筑装饰上,以完成空间意向的传达。

结语

现代建筑设计是一个不断发展的过程,传统园林设计也会随着时代的发展而进一步被人挖掘、凝练价值。在这个不断推陈出新的过程中,我们总能从现代空间设计中看见传统的影子。从象山校区的建筑群设计到民艺馆的单独建筑设计,从宏观的布局到微观的装饰,从物质形象到抽象意向,我们都可以一窥传统园林设计手法在现代建筑的转译。“建筑师的工作不是发明创造,而是通过建筑对社会文化进行诠释、延续和发展”,在今后的设计中,我们应当从传统内涵出发,有机结合时代精神以及现代需求,寻找共性与平衡点,从而推动中国环境设计不断向前发展,实现我们这代人承接历史的社会责任。

参考文献

[1]王澍,陆文宇.循环建造的诗意建造一个与自然相似的世界[J].时代建筑,2012(02):66-69.

[2]马雅丽,吴卫.日本现代建筑设计大师隈研吾作品简析[J].美与时代(城市版).2017(7):9-12.

[3]罗翔兮,郭新.隈研吾设计思想启示——与自然和谐的建筑之路[J].四川环境,2018,37(04):90-94.

[4]杨果.苏州园林造园手法对博物馆展示的启发性研究[D].中国美术学院,2017: 2-5.

[5]王澍,凌洁,李宝童.尺度·漫步:中国美术学院象山—二期工程比较[J].室内设计与装修,2008(3):50-60.

[6]田朝阳,唐文静,张丽媛.王澍建筑设计思想探析——以中国美术学院象山校区为例[J].沈阳建筑大学学报(社会科学版),2018,20(02):109-116.

[7]余力.田园·风土·耕读——解读中国美术学院象山校区景观营造与场域文化[D].苏州:苏州大学,2011: 25-26.

[8]彭一刚.中国古典园林分析[M].北京:中国建筑工业出版社,2005: 11-12.

[9]汉宝德.物象与心境:中国的园林[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2014: 126-127.

- 浙江传媒学院

- 山东艺术学院

- 山东工艺美术学院

- 四川美术学院

- 南京艺术学院

- 上海视觉艺术学院

- 上海戏剧学院

- 上海音乐学院

- 陆俊平 赵明良作品

- 褚文涛优秀作品赏析

- 独立艺术家獨龍《胖女可爱》系列作品欣赏

- 记住那些划过的光影

- 抽一支兰州,去兵荒马乱

- 高职院校“以赛促教,以赛促学”教学模式构建研究

- 高校网络和新媒体传播专业人才培养模式分析

- 《我不是药神》听觉语言研究

- 高校声乐教学中的传统音乐文化

- 音乐编辑能力在舞蹈伴奏中的运用探讨

- 民族歌剧表演艺术中的声乐演唱的戏剧性体现探析

- 谈京剧的“亲身传播”

- 影视传媒的泛审美化与审美救赎窥探

- 打击乐合奏的教学方法探讨

- 以梅兰芳访美为例谈京剧艺术的跨文化交流

- DIY时尚手工珠绣制作研究

- 毛线改造手法在未来主义风格服装中的运用

- emerg

- emerge

- emerged

- emergence

- emergencies

- emergency

- emergency brake

- emergency room

- emerges

- emerging

- emigrant

- emigrants

- emigrate

- emigrated

- emigrates

- emigrating

- emigration

- emigrations

- emigrative

- eminent

- eminently

- emir

- emirate

- emirates

- emirs

- 拿着

- 拿着“四书”揩屁股——糟踏圣人

- 拿着“四书”揩屁股——糟蹋圣人

- 拿着一把汗

- 拿着书本

- 拿着他的拳头打他的眼

- 拿着凤凰当鸡卖

- 拿着凤凰当鸡卖——不分贵贱

- 拿着刀

- 拿着剃刀哄孩子——不是好玩的

- 拿着剑

- 拿着唢呐打瞌睡——把事没当事

- 拿着喇叭敲鼓——自吹自擂

- 拿着喇叭骂人——夸啥声气儿

- 拿着大炮打麻雀——大材小用

- 拿着弓

- 拿着戈

- 拿着戒尺

- 拿着戟

- 拿着擀面杖当箫吹

- 拿着擀面杖当箫吹——实心

- 拿着杯

- 拿着棍

- 拿着棒子面的饽饽当枣切糕

- 拿着棒棰认针