胡克

摘要:为利用数字媒体技术对广府民俗文化所形成的认识、活化、传承提供了新的设计策略参考。通过研究探讨广府民俗文化元素在新媒体应用转化过程中所存在的问题,以文化元素理论研究、聚焦运用、转化模型、实证验证四个方面构建起针对广府民俗文化元素数字化活化的创新设计方法要点。得到广府民俗文化元素在新媒体数字化过程中的转化模式。以日常社会生活和数字媒体技术为基础的支撑,为数媒设计师对广府民俗文化所形成的认知、活化、传承过程提供了新的设计策略模型,并在社会传播中产生正面和深远的影响。

关键词:文化元素数字媒体技术数字活化数字化传承和传播策略模型

中图分类号:G05;J0-05

文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2020)08-0093-03

引言

数字新媒体技术和内容的应用随着移动互联网技术的飞跃式发展而迅猛前进,渗透在我们的生活、工作和学习的各个方面,微信聊天、发红包、小程序和小游戏互动营销、网络口头语等深刻地改变着我们身边每个人的思维方式和表达模式。在地域文化环境当中,以互联网,特别是移动互联网和移动终端为载体的信息科技的迅猛发展,以及当今逐步崛起的人工智能、云计算、虚拟现实、增强现实等创新技术的广泛应用,进一步为民俗文化的数字活化、互传播、思想传承打开了新世界的大门。数字媒体作品能够在短短的数年间迅速吸引和占领了以年轻人为主要群体的注意力及消费市场,在诸如网站、动画、游戏、移动应用、智能产品、小程序、物联网产品等多个领域发挥了重要的商业作用。

在当今数字媒体内容广泛应用的大背景下,地域文化在发展和传承方面遇到了前所未有的机遇和挑战。广府文化是岭南文化的重要组成部分,其定义指以广州为核心,珠三角为中心范围的粤语文化圈。广府文化源远流长、独具特色,在一定的地域范围内与岭南的气候环境相融合,具有鲜明的独特性。其生态、民俗、传统、习惯等文明表现直到今天仍在以粤港澳大湾区为核心地域发挥着压倒性的影响力。广府民俗可以包括衣食住行、文化艺术、节日和祭祀等相关的风俗习惯方面的内容,如通胜、龙舟、醒狮、粵剧、波罗诞等,广府民俗文化在互联网时代应如何充分利用新媒体数字平台和技术,有效地进行文化传承和发展,保持和提升其文化价值和文化影响力,面对新时代发展挑战背景下如何与数字媒体艺术设计领域相融合,作为设计人员需要面对的重要研究课题。

一、国内外研究情况

(一)国外相关的研究情况:国外在文化元素和数媒产品融合方面研究比较早,形成相对完整的理论研究体系。德国民俗学者赫尔曼:鲍辛格”在其所著《技术世界中的民间文化》一书中提出,历史的发展过程从来都是由传统和创新两个方面的相互冲突和制约共同推进,并形成当今活態之文化特征;通过一定技术的加持,使人们可以复原过去时空的社会表象与对文化的感知等的观点。

2012年,LiWang和Champion,E设计四款基于中国传统文化的四种艺术形式(音乐、书法、绘画和围棋)为主题的数字化游戏,从游戏中了解到中国文化而验证游戏的文化传播性。

加利福尼亚大学的Vanderhoef,John?Robert(2016)在其博:士学位研究论文中采用了结合了文化研究、话语分析等跨学科元素的方法来分析全球数字游戏产业中文化在独立游戏开发中的影响力。

2006年,Arnett,Giddings,Kennedy观察发现游戏与传统媒介一样具有娱乐,教育,沟通,价值传递等功能,且因游戏较传统媒介具有更强参与,更即时互动,更自主涉入,加上文化元素的植入和加持,较一般媒体更容易使人产生沉浸感。

关于文化传承的数字活化定义和数字内涵表达研究上。学者J Jokilehto在其研究论文《Definition?of?Cultural?Heritage》中提出文化的传承与延续,需加上时间和空间维度两个立体变量加以辨析,才可使“文化传承”一词具备严谨的定义,认为文化的传承不是原封不动直线发展的,是受到当时社会生产力水平影响,表现出丰富多样的形态。

The?Getty?Conservation?Institute在一份名为《Assessing?the?Values of?Cultural?Heritage》的研究报告中提到:在对一个文化所存在价值的历史评估当中,需要将建筑师、历史学者、艺术大师、考古工作者等这些活生生参与当时的社会活动的相关人物角色一并加以分析和研究,整体把这一时期文化的社会参与者进行通盘的考察,这才有助于较系统、准确地为文化内容的全貌加以描绘[2]。

(二)国内的研究现状:王杰文[3]在《“遗产化”与后现代生活世界——基于民俗学立场的批判与反思》和刘晓春[4]在《探究日常生活的“民俗性”——后传承时代民俗学“日常生活”转向的一种路径》研究论文中的观点指出:随着技术发展,生活条件的改善以及社会经济条件的提升,社会新群体逐步产生,打破了旧有民俗及文化的分界线,更多的民系和社会群落产生了民俗文化上的融合,并依托技术的加持深刻影响到多元经济社会的文化现象表现形式和生活渗入度。

刘铁梁[5]在《非物质文化遗产:作为发展的话题》一文中指出观点:在传统文化的保护和传承当中,单纯保护原物和静态内容是远远不够的,应充分了解当代社会共同的需求,人们情感的共同期盼,从非物质的共同历史记忆到现代技术支撑的应用文化基因入手,把符合当代社会发展趋势和潮流文化内核进行数字活化传播,形成现代社会创新传播方式。

吴冠华[6]《中国传统文化在网络游戏中的运用研究》、齐昭娣[7]《中国传统文化艺术在游戏美术中的应用研究》、郑达[8]《游戏元素设计中艺术特征的体现原则和方法》等研究论文,分别从游戏美术,游戏题材,游戏叙事手法等方面,以设计策略的角度研究如何能够有效运用中国传统元素,在表现和认知上提高游戏表现的质量和内涵。

从目前国内的研究现状来说,集中在对地域文化的传播功能或者纯粹的数字交互体验设计层面的研究上,对如何把地域文化元素和数字媒体两者有机融合,从民俗文化元素在新媒体应用中的数字活化设计策略缺乏深入的研究。

二、广府民俗文化元素数字活化设计过程中存在的问题

伴随着新媒体的发展和应用,受现代商业文化的冲击和影响,民俗文化的保存与发展现状并不乐观,呈现在人们眼前的更多的是外来的、快餐化、网络化语言的表现景象。人们通过移动互联网和移动终端,就能随时随地地浏览阅读丰富的资讯,通过国内外的大型门J户网站,人们可以即时看到来自世界各地的新闻和信息;通过搜索引擎,人们可以对各方面的知识进行快速查阅;通过视频平台网站,人们可以随时有选择性地、非线性地观看视频节目。通过各种移动终端,足不出户就能连接世界各个角落并进行信息的沟通,了解世界上所发生的事情,并表达自己的看法'”。互联网技术改变了生活方式,也改变了人们的思维和行为习惯。

(一)对文化元素的漠视和抛弃:相对而言,数字媒体作品因其与传统媒介的区别,其新颖性令其忽略了传统文化内容的运用。特别是面对作为社会主流信息认知和消费群体的年轻人,每天所接收的信息大部分都是通过电脑终端或者移动终端进行的,年轻人更喜欢新媒体立体化与碎片化传播信息的模式,习惯于线上虚拟内容和线下实体事物相结合,而传统文化通过书籍和严肃的文化表演形式的传播形式根本不能引起他们的兴趣。

(二)成熟有效的转化应用案例和方法较少:因广府民俗文化属于地域文化,许多传统的技艺,甚至是词汇频临失传,已经远离了现代人的生活,现代社会的生活习惯和思维方式也与传统文化有了很大的断层与隔阂"0。现在许多数字媒体作品,只是淺层地直接将传统文化元素生硬套用在网页、游戏、APP应用、动画等产品上,不加以改编或者重新设计,导致做出来的作品缺少数字化的适配性,内容晦涩难懂,表达牵强混乱,无法打动受众。因此,新媒体数字形式传承需要以保留核心文化理念为前提,表达方式要以创新性手段进行。但做到这点的可借鉴参考的资料较少,没有太多先例可寻。

(三)知识内容收集工作量大:广府传统文化在内容和知识上规模浩大,信息繁杂,且许多内容已经脱离了现代社会和人们的生活,超出了日常使用的范围,若不去梳理、区分和重新进行创作设计,简单地拿来主义,不加整理分析照搬已有内容,在数字媒体上的运用空间将是很狭小的,这也是近年来有关文化元素很难在数媒产品上运用得好的关键原因"。数字技术对人、物和社会解析的案例较分散,需花大量时间收集整理。

(四)数字转换过程的有效性、数字活化作用弱:直接将广府民俗文化元素生硬套用在网页、游戏、APP应用、动画等新媒体上,不加以数字化适配性转换,特别是将实物和实地场景的图片直接运用,其效果适得其反,会给人一种不伦不类的刻意复古感。这些都完全背离了数字媒体技术的应用规范和表现规律,即将静态的、不利于新媒体传播形式的元素和素材,囫囵吞枣地做成数字产品,其知识的传导有效性无从谈起,缺少将民俗文化的精髓加以提炼,数字活化的过程低效单一,甚至将纸质版的内容在屏幕上复制一次。

三、广府民俗文化元素在新媒体应用中的数字活化设计策略解决方法

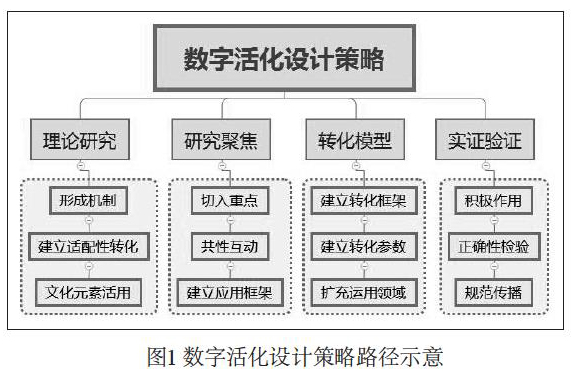

数字活化设计策略将由“理论研究一研究聚焦一转化模型一实证验证”四部分研究环节所组成。首先,对理论基础进行梳理,将广府民俗文化在新媒体平台和数字技术中的活化转换和应用进行分析。其次,以当今传播方式和数字作品的表现形态为切入点,通过归纳与整理的方式厘清数字媒体中如何有效地运用广府民俗文化元素过程所具备的特征和内涵。最后,构建广府民俗文化元素数字活化的设计模型,及对文化元素和数字媒体设计转译的方法进行提炼与剖析,形成更深层次的设计策略理论,给研究思路构建起闭环12如图1。其设计策略的内容具体包括以下四个方面:

(一)知识“碎片化”转换过程理论的建立:广府民俗文化因自秦汉以来历经了2000多年的漫长岁月,在历史发展过程当中,具逐步累积和融汇了庞大的文化艺术与社会人文体系,纵向包含了历朝历代不同时期的中原文化特征,横向来看兼具海内外跨地域的文化特征,这种广阔的文化跨度和华洋文化和谐相处的独特面貌与系统,只有通过数字媒体平台才能在当今信息社会中活起来并传播,这个过程就是系统性文化符号与具体数字化视觉表现的“碎片化”转换过程,也是以信息、符号、图案适配数字化传播和方便受众接受的互动过程。

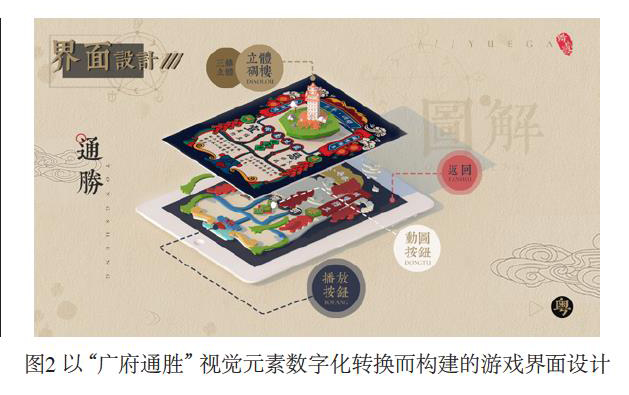

1.转化过程应形成有效机制。将传统元素进行重新组合和定义,去除不适用的内容,以现代社会能够理解和时尚流行的内容形式进行呈现,并能够实现数字产品界面设计上具体的功能,如图2;以“广府通胜”视觉元素为蓝本的游戏界面设计为例,参考以广府地区老黄历一“通胜”这一民俗形式设计的互动游戏作品《粤感》,将通胜页面上的各个元素进行分解打散,重新设计加工后,通过层级化、立体化的元素“重组”成为游戏的界面。

2.转化过程的适配性。广府民俗文化原始表现的形态多是传统媒介产品,如照片、实物、文字等,数字媒体作品是现代科技的产物,无法直接应用,需要进行诸如像素化、功能化、参数化和屏幕适配等的_二次设计和创作。如以“广府通胜”视觉元素为蓝本的游戏界面设计当中,其现实原型“通胜”里面的图像形态和内容是无法直接进行游戏界面应用的,只能保留其精髓和内核,因应游戏内容的需要,进行重新创作。

3.元素转化过程的活用。广府民俗元素在新媒体上的运用不能照搬使用,需要进行符合数字化应用的再设计。在设计方法中,视觉上充分运用语义学在设计当中的解构和比喻作用,图形图像从形态到寓意要重新设计,在具体数字产品呈现内容中将被赋予新的功能,从而满足数字媒体作品的商业需求131。因此对设计者来说,需要构建起一套数字活化设计策略的系统方法,为广府民俗中的传统元素建立数字化转化的有效机制,能够匹配新媒体作品的呈现。

(二)聚焦新媒体共性元素的表达:在新媒体以各种形式和热点蜂拥出现的大环境中,应重点选择新媒体界面组件元素中适合进行文化元素转换的部分,如文化元素在交互界面中的LOGO、图标、色、图形和场景等关键共性元素的“适形”和“比喻”方式运用上。

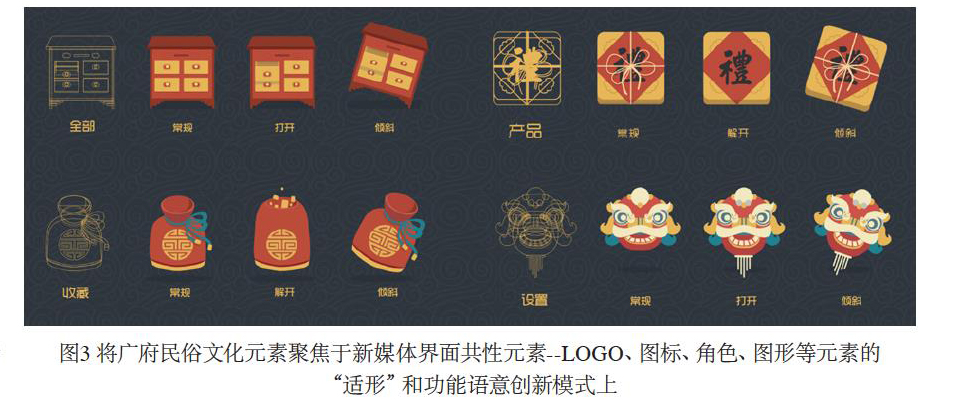

1.有重点地选择设计切入点。经过重新对视觉元素进行简化、语义创新,将传统静态的视觉形态集中在数字媒体作品界面有限种类元素的数字活化视觉呈现,例如以“醒狮”狮头纹样为图形的图标和界面按钮的设计应用为例,通过对原有民俗文化图形的变形和提炼,最终创作出界面的图标组件,如图3。这一规律可以应用到网页界面设计、移动终端APP应用界面设计、游戏界面设计、微信小程序及微信游戏界面设计、展览馆和博物馆展示内容的数字媒体界面设计、数字说明书设计等。

2.数字媒体共性元素进行互动的、动态的创新设计。通过设计进行的“数字活化”工作不能简单地理解为将简化概括的广府民俗文化元素转化成数字媒体界面元素就完事了,需要具体作品具体考虑,厘清用户和受众对作品的需求,在交互设计、用户心理等心理模型基础上,完善所设计内容的互动性和功能性,避免文化元素在数字媒体中的存在只是一种摆设。

3.建立有效的数字媒体共性元素应用框架。建立规范有效的应用框架,可以使系统而烦浩的民俗文化素材在与界面各组件的功能需求当中找到重合点并进行设计创意的切入。通过反复磨合,使数字媒体作品的界面组件和文化元素有机结合,形成一定的设计转换范式,令设计者和受众更容易理解,使所有参与项目的设计师可以集中精力,在共性元素的框架上进行充分发挥,将广府民俗的元素化整为零地进行运用。

(三)转化模型的构建:具备了理论支撑和研究聚焦的抓手之后,需要通过实践积累,建立起相应的民俗文化元素数字化转化的方法模型,该模型应能具备灵活的适应性和可持续的开发运用能力,才能持续地为广府民俗的数字化活化工作提供有效地保障。

1.构建广府民俗文化元素转化方法。依据“情感化设计”原则,将呆板的传统元素,通过打散和重构再设计,进行动态化、互动化、程序化的数字转化处理,将具象的视觉形象和具体实物抽象化,甚至将其解构碎片化,在保留其内核基因的基础上,由设计师进行重新創作。

2.制定数字化转化参数标准。需要为文化元素的数字化转化建立参数化应用资源库,将数字媒体常用的共性元素参数需求建立模型,文化元素经提炼后,以动、静态图形的形式进行变形和适配,为后续设计奠定基础。该做法的目的是使转化后的数字内容符合数字作品的运行和传播规律、互动的呈现形式,逐步形成一套有效的,将传统元素到新媒体元素转化的模式14。

3.扩充广府民俗文化的数字运用领域。在形成转化模型库的同时,为了适合当今商业社会的需求,以旅游、美食、教育、娱乐等功能为基础,以互联网设备为载体,在人们的使用和娱乐当中,创新性地扩展文化元素与现代商业需求的结合点,扩展转换模型库构建的边界,如图4。

(四)实证验证对新媒体内容规范化作用:在设计实践中,设计师常常遇到互联网和移动互联网上各种网络用语甚至亚文化现象泛滥的设计创作环境。当传统文化印象受到扭曲的抽象化认知习以为常的时候,就会丢失对客观信息的正确感知能力。这就是数字时代认知容易发生异化的因素,会对社会会产生很大的负面影响,极大地损害了传统文化的传承发展和准确性,因此需要通过实证验证手段来营造健康的广府民俗文化传播环境。

1.实证验证对民俗文化活化的积极促进作用。通过具体项目的长期实证过程,将碎片化的民俗文化元素通过转化运用在数字媒体作品上,形成一定的作品影响力。与此同时,基于互联网运作的方式,鼓励受众主动参与设计创作,在带有实证检验的客观引导基础上,设计师与受众共同拼合和还原广府民俗文化的部分或者全部内容,营造正确的民俗文化语境,如图5。

2.实证验证检验民俗文化元素的转化模型正确性。通过长期的项目验证和市场反馈,能有效检验广府民俗文化元素活化实践的有效性,并从中厘清有效的部分和无效部分,存其精髓去其糟粕,将适合当今社会发展和价值取向的东西留下来发扬光大,更可发挥其可持续发展的价值,使数字媒体作品的质量更上一层楼。

3.保障民俗文化在传播过程中的规范性。通过广府民俗文化元素在新媒体应用中的数字活化设计策略的实证验证研究,对新媒体的设计传播方式、传播内容、传播语境起到规范化的影响,在互联网的阵地上主动发声,使广府民俗文化传承的路子可以走得更远。

结语

通过广府民俗文化元素在新媒体应用中适配转化过程的设计研究,是当今社会将传统文化如何“活化”为具备社会和商业价值的重要手段,是传承和传播传统文化的有效解决方法。广府民俗文化的传播与传承拥有了技术加持和赋能的创新技术平台,利用数字媒体技术和应用的强大能量,使民俗文化内容传播具备了跟上社会经济发展的节奏。可以看出,数字技术与文化内容结合将产生融合“触点”,由数字技术水平的提升所带来的文化内容的丰富性与创新发展内容的独特性将成为其融合迸发的“临界点”,产生出“升华”和“涌现”新创新思想和新产品将是二者融合后的“爆点”。因此,数字媒体与文化内容之间的积极互动、相互赋能促使数字作品由冰冷的技术表现转变为具有温度、情感化的新艺术形式"51,以基于日常社会生活和数字媒体技术所催化出对广府民俗文化所形成的认识、活化、传承提供了新的设计策略模型,产生有影响力的社会价值。

参考文献

[[德]赫尔曼鲍辛格户晓辉译.技术世界中的民间文化[M].广西:广西师范大学出版社,2014:58-59.

[2]代丽娟.台湾地区传统文化的数字化技术传承[J].中南民族大学,2015.

[3]王杰文“遗产化”与后现代生活世界——基于民俗学立场的批判与反思[J].民俗研究,2016(04):20-33+156.

[4]刘晓春探究日常生活的“民俗性”——后传承时代民俗学“日常生活”转向的一种路径[J].民俗研究,2019(03):5-17+157.

[5]刘铁梁.非物质文化遗产:作为发展的话题[N].中国社会科学报,2013-04-26(A06).

[6]吴冠华中国传统文化在网络游戏中的运用研究[J].北京邮电大学,2013.

[7]齐昭娣.中国传统文化艺术在游戏美术中的应用研究[J].大连工业大学,2013.

[8]郑达游戏元素设计中艺术特征的体现原则和方法[J].武汉理工大学,2006.

[9]陈俊婵.《千里江山图》的青绿色彩运用特征及在现代服装中的设计表现[J].设计,2020,33(11):48-51.

[10]毛斌,王鹤以文化为导向的旅游商品创新方法研究[J].设计,2019,32(24):109-111.

[1]秦宗财,杨郑一.论文化遗产创造性转化的逻辑与路径[J].中原文化研究,2019,7(05):51-59.

[12]刘彦兰.南粤古驿道文化推广的数字化再现研究[D].广东工业大学,2019.

[13]刘素琼,宋爱传统染织技艺的数字化保护与开发[J].金陵科技学院学报(社会科学版),2018,32(02):72-75.

[14]李喻.新媒体时代中国传统村落“活化”研究[J].华南理工大学,2018.

[15]韩若冰.非物质文化遗产的活化、传承与创新以“情动机制”为视角[J].民俗研究,2019(06):5666+158.

- 公司内部控制实证研究的问题与建议

- 我国企业内部控制评价的若干思考

- 新疆公立医院收入与收款内部控制研究

- 国有企业内部控制优化研究

- 时间驱动作业成本法下闲置生产能力管理研究

- 浅析我国中小企业资金链优化

- 民营企业信贷融资难的经济学解释

- 大型医疗设备采购管理的关键环节

- 企业现金管理应用价值的研究

- 基于企业和谐发展的资本结构研究

- 各地区金融市场化对农民收入影响空间分析

- 企业文化与财务管理目标关系的实证分析

- 航班延误影响因素的实证分析

- 会计信息披露的适度管制

- 企业社会责任信息披露:基于英国OFR的研究

- 浅析网络环境下会计信息生产模式

- 后金融危机时代的财务管理

- 地方工科院校财会类人才培养与区域经济人才需求对接研究

- 商品流通企业会计教材改革的探讨

- 职业规划对中职会计教学的影响

- 会计专业双语教学效果的影响因素解析

- 从“企业组织学导论”到“内外主体平衡论”

- 审计文化建设若干问题探析

- 与内部交易固定资产有关的递延所得税会计处理

- 会计—税收差异与企业所得税避税

- glossaries

- glossary

- glossed

- glosser

- glosses

- glosses'

- glossier

- glossies

- glossiest

- glossily

- glossiness

- glossinesses

- glossing

- glossingly

- glossist

- glossless

- gloss over

- gloss over sth

- gloss's

- glossy

- glossy magazine

- gloss²

- gloss¹

- glottal stop

- glottal stops

- 剪屠

- 剪布

- 剪弃

- 剪彩

- 剪影

- 剪径

- 剪径强人

- 剪截

- 剪手

- 剪报

- 剪披

- 剪拂

- 剪拂增价

- 剪接

- 剪整

- 剪断

- 剪断钱包带或剪破衣袋窃取钱财的窃贼

- 剪春罗

- 剪枝竭流

- 剪柳

- 剪桐

- 剪桐封弟

- 剪殪

- 剪水筛花

- 剪漏