杨爽 王小根

摘 要:为有效促进研究生在学习过程中深入探究,展开批判性思考,实现对知识的深度学习,将数课平台引入学习者在线学习中,以期提供具有指引性的学习支持。通过文献分析并结合研究生深度学习研究现状,构建深化认知的在线学习环境,设计引导兴趣的学习活动,从6个方面开展基于数课平台的研究生深度学习研究。该方法有利于引导学习者积极互动、深入交流,使教师与学习者及时掌握与调整学习情况,促进学习者在线深层次探究与学习。

关键词:数课平台;学习环境;学习活动;深度学习

DOI:10. 11907/rjdk. 201153

中图分类号:TP434文献标识码:A 文章编号:1672-7800(2020)010-0263-04

Abstract: In order to promote learners in-depth exploration, critical thinking more effectively, and achieve deep learning of knowledge, the knowledge forum is introduced into the learners online learning in order to provide learners with instructive learning support. Based on literature analysis and combined with the research status of postgraduate deep learning, an online learning environment is constructed to deepen cognition, interest-led learning activities are designed, and postgraduate deep learning research is carried out based on the knowledge forum from six aspects. This method is helpful to guide the active interaction and in-depth communication between learners, enable teachers and learners to grasp and adjust the learning situation in a timely manner, and promote learners online deep-level inquiry and learning.

Key Words: knowledge forum; learning environment; learning activities; deep learning

0 引言

深度学习(Deep Learning)提倡学习者在理解的基础上批判性地接受新事物,并自主建构知识框架,从而拓展认知,培养对知识的创造力[1-2]。作为一种变革性学习方式,深度学习是“互联网+”新时代驱动教育教学发展的标志,成为我国教育技术应用的重要趋势之一[2-4]。但纵观全局,目前深度学习大多仅停留在较低层次的阶段,很少涉及知识凝练、升华及迁移应用,如何促进深度学习成为备受学者关注的重要课题[5-9]。

网络学习平台质量影响学习者学习积极性与学习者发展水平。景红娜等[10]通过分析深层学习的过程,基于Moodle平台在网络环境的支持下构建教师与学生两个模块,使学习者在该模式指導下高效完成作业与测试并进行讨论;唐舸轩等[11]将Julia云平台运用于图像交互分析案例中,利用深度学习的优势,通过构建交互分析系统,使学习者学习更便捷高效;刘芬等[12]针对深度学习在无线异构网络中较匮乏的问题,借助Tensor Flow平台寻找控制与管理网络最优路径,验证了深度学习应用有效性;胥碧等[13]基于学习元平台的内容与活动进行整合设计,为大学生构建个性化学习环境,并通过实证研究有效促进了学习者深度学习。

但是,上述网络学习平台大多聚焦于承载辅助资料与采集学习结果等功能,如测试成绩、作业完成情况等,不能全面反映学习者如何运用知识的过程,无法实时引导学习者及时调整学习进展及学习状态。研究生教育本质属性是研究性[14],研究生阶段教育注重研究生自主创造知识与生成性的深入学习。数课平台是一种集体网络体系,它以图示化方式呈现观点之间的关系与改进路径,具有信息管理、学习指引和启发深度思考等功能,可为研究生在线深度学习提供实时性指导与服务。本文基于数课平台,设计支持学习者持续建构知识的学习环境与学习活动,为学习者积极互动、深化个人与集体知识体系提供指导,为教师及时调整学习者学习进程提供依据,最终达到深化学习的效果。

1 数课平台与深度学习

1.1 数课平台内涵与特征

“数课”全称是“大数据支持下的自主合作生成性学习”,数课平台作为支持学习者对知识信息进行自主建构的信息化工具,是在知识建构12个原则指导下开发的知识论坛(Knowledge Forum) 中文版[15],包含及时性反馈、数字资源共享、学习管理、学习群体、学习社区、学习分析等要素,具有让学习者自主探究、合作学习、深度思考与学会反思的功能,是以学习者为中心,提高学习者学习积极性与主动性,在与他人交流过程中逐渐提升认知结构与知识技能的数字化平台[15]。学习者利用数课平台邀请组员组建团队、共享观点、提出疑问并评价意见,教师通过数课平台布置教学任务、提供权威性资料、实时监控并调整知识建构进程,对学习者行为进行干预[16]。该平台不仅为学习者提供完整清晰的观点改进路径,还为学习者展开有效信息互动提供了良好的环境支持,同时使呈现的信息可视化,为学习者交流与教师提供便利。

1.2 深度学习内涵与特征

深度学习作为机器学习的分支[17],逐渐得到多个领域研究者和实践者重视,如何促进学习者深度学习的教学手段也是层出不穷,但关于什么是“深度学习”、达到什么程度的学习才称得上“深度”,学术界至今尚未给出很清晰的界定,而且不同领域对于深度学习的定义也有所不同。Warburton[18]认为深度学习意味着从课程资料与自身经历中获取意义;何玲等[19]认为深度学习是基于学习者的理解,批判性地获取新思想、新知识,将其与原有认知结构整合,并将现有知识迁移到新情境中从而作出决策并解决问题的学习。综合国内外对于深度学习的理解与研究可发现,深度学习最终想达到的学习目的是在理解知识的基础上实现知识自主建构并迁移到新环境中加以运用。为了更直观地看出简单学习与深度学习的区别,将两者进行特征对比,如表1所示。

2 深度学习与数课平台的内在联系

2.1 数课平台对深度学习的追求

随着现代信息化技术的兴起,信息时代对人才的需求逐渐发生转变,教育领域信息化手段愈加成熟,数课平台作为教育信息化产物,因具备个性化自由探究环境与可视化的知识脉络等特点备受研究者关注与重视。数课平台本质上是一款学习平台,记录学习者在学习过程中产生的所有想法,学习者可根据建构主题自由发表观点,头脑风暴是学习者借助数课平台进行知识建构的常用教学方法[20],通过头脑风暴的方法可培养学习者发散思维,保证观点多元化与个性化,实现学习者观点深度延伸。除此之外,还可协助发展他人观点,在建构平台上进行评论,在吸收多样观点的同时完善个人建构体系,更好地与知识建构12原则中的“社区知识与集体认知责任”相契合。将个人探究记录下来形成完整丰富的观点改进路径,可以帮助学生理清学习思路,发现自身在学习过程中的不足之处,并通过同伴之间的相互协商与评论,锻炼发散思维、发现问题并主动探究问题及协作问题解决的能力,通过与同伴磋商与改进,逐渐深化观点层次,基于“对观点不断改进”的知识建构原则使社区知识得到更深度发展,实现学习者高阶思维能力培养[21]。要想使数课平台优势得到最大化发挥,即实现学习者深度学习,需对基于数课平台的教学方案进行设计。

2.2 数课平台对深度学习的支持

大量研究表明,传统教学很难实现学习者深度学习。数课平台作为知识建构与重构的教育平台,通过学习者观点建立与知识交流,促进研究生深层次思考与学习。数课平台主要功能特点包括:①新建主题。该平台提供新建主题与文件夹功能,可对主题进行编辑,学习者可凭借接收到的邀请码进行主题浏览与评论[16];②我的主题。学习者创建的主题及文件夹均可在该界面显示,学习者可在该界面进行知识建构,通过自主合作实现生成性学习,达到更深层次的理解,其中“总结反思”相当于一个学习计划,总结现有问题、认知,并计划下一步研究目标,通过自我诊断不断建构自己的知识,有助于实现深度学习的目的,在总结反思中有学习支架可以使用;③协作主题。即浏览或发展他人观点,借助网络下载的相关文档、图片或视频资料进行话题讨论[22],该功能可展示将他人观点内化到个人知识体系后产生的新看法,这可以引发学习者深度思考,进而有助于学习者批判性思维养成。

数课平台有机结合了网络教学平台和社交媒体的功能优势,规避了两者的不足。数课平台与传统网络教学平台相比,具有更加系统的资源管理、更加个性化的自由探索环境、知识脉络更加清晰的可视化呈现及更加精准的学情反馈;数课平台与社交媒体相比,提供了更加紧密的联系与互动、更小的信息干扰、更加系统的课堂组织形式。除此之外,数课平台的使用也非常方便,在建构好自己的观点之后可自动生成邀请码,所有收到该邀请码的平台使用者均可进入主题进行编辑。

综上所述,选择数课平台作为促进研究生深度学习的辅助平台具有较大的优势与可行性。因此本文针对研究生深度学习进行基于数课平台的教学活动研究与设计。

3 研究生深度学习研究与设计

本文主要从学习环境和学习活动两个方面进行基于数课平台的研究生深度学习研究与设计。在实际应用中,教师首先需开展前期分析,在分析学习需要、学习者特点的基础上确定教学目的和教学内容,并据此判断学生认知水平、学习能力及课程知识类型是否适合采用该设计。

3.1 学习环境设计

学习环境指影响学习者学习的外部环境,是一种支持学习者进行建构性学习的各种学习资源(不仅包括信息资源)组合,是促进学习者主动建构知识意义、促进能力生成的外部条件[23]。可以看出,学习环境的作用是为学习者提供一些软、硬件资源,让学习者在建构知识的过程中解決问题,使探究的话题更加深入,进而使学习者达到深度学习。学习环境主要包括物理学习环境、情感学习环境和资源学习环境。

(1)物理学习环境设计。数课平台暂时不同时支持手机操作,平台运行的必要条件是需有网络环境的支撑,因此,理想的物理环境是为研究生提供一个良好的网络学习环境[24],学习者需自带移动设备(如平板、手提电脑等)。目前大多数高校已构建完善基于互联网的物理环境,另外,教师在开展教学活动时需选择网络状况良好、能支持整个班级同时流畅上网的教学场所,可提供免费无线网络则更为理想。

(2)情感学习环境设计。该环节重视学习者个性特征,以激发研究生好奇心、主动性及促进交互行为为目标设计功能模块,促使学习者使用数课平台并进行协作,精神饱满地投入到课程建构的学习中。数课平台提供“邀请其他成员”、“收藏、“点赞”等功能,教师应尽可能利用并凸显出此这些功能的作用,提高研究生建构参与度,提升学习者们在平台上的互动积极性与探究兴趣,实现对知识的深度重构,达到对知识的深层次理解。

(3)资源学习环境设计。资源环境设计是促进研究生对知识深度理解的重要部分[25],学习资源包括教材、课件、网络资源、拓展资料等,其中教材内容与建构主题相关,可反映学习者们在课堂上参考借鉴的建构内容;课件则指与教学内容相关的教学软件,网络资源则是通过一些网址链接可以在网上搜集到的学习资源。借助这些辅助资料可以很好地解决学习者在建构过程中遇到的问题,加深学生对知识的掌握,深化观点改进路径,促进社区知识深层次发展。

3.2 学习活动设计

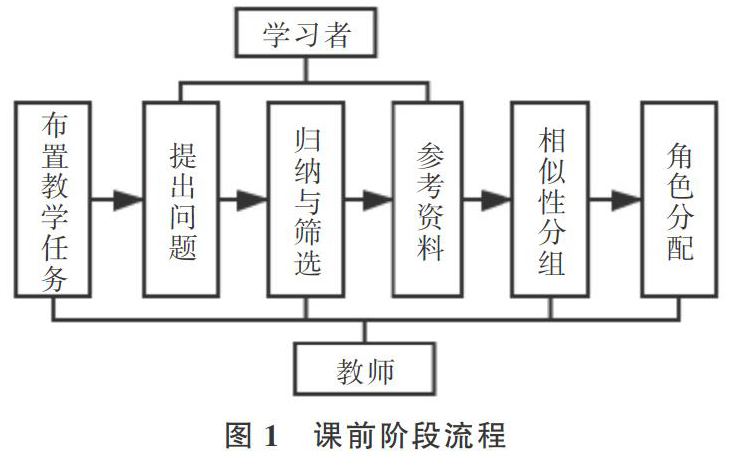

(1)课前阶段。教师在课前根据当次建构主题布置教学任务,鼓励学生在现实生活中寻找与教学任务相关的问题,学习者根据个人初步想法将自己提出的问题呈现在建构平台上,教师收集所有问题后进行归纳与筛选,将具有衍生性的问题发布到建构平台上形成本次知识建构的研究问题,让学习者们依照个人兴趣进行选择,教师根据学习者相似性进行分组,并通过组内投票表决的方式选出小组组长与副组长。除此之外,教师让每位学习者针对小组的研究问题搜集相关资料,为使学习者更有效地建构观点,教师可提前把学习资料、辅助材料发送到平台上以供参考借鉴,以便学习者在建构课堂中进行知识共建。课前阶段流程如图1所示。

(2)课中阶段。课堂上学习者根据组内研究问题制定小组目标,组长基于共同的小组目标给每个组员分配相应的学习任务。作为知识建构的积极认知者,为保证学习者主体地位,学习者根据任务进行观点建构,以实现观点多元化与丰富性,更好地顺应个性化教学建构理念。学习者根据数课平台指导框架进行浏览与编辑,并共享给其他成员,通过组员分享的邀请码进入建构小组中,点击“我的主题”或他人的主题梳理观点脉络,明确理解个人与他人的观点,小组成员通过讨论与交流,不断修改与补充自己的观点,基于知识建构12原则中的“观点不断改进”、“集体认知责任”,积极回应同伴观点并进行评论,协助他人完善观点,最终将观点改进路径呈现在数课平台上,共同推进社区知识发展。

学习者通过分析其他组成员的观点,积极提出自己的看法,双击同伴观点进行评论,通过组间不断较量与协商,在建构框架的指导下,围绕“我的想法”、“我还想知道什么”、“我的疑问”等改进与完善组内观点。与此同时,教师密切观察课堂讨论,并及时给予教学指导与反馈,通过形成性评价引导学生,促进社区知识发展、提升学习者建构水平。学习者与同伴讨论之后的心得体会与学习反思可及时地存储在数课平台上,为继续学习提供思路与指导,以便逐渐完善个人知识结构;还可建立小组讨论圈,学习者针对问题与疑惑进行归纳,教师加入讨论圈并作为主导力量,引导学习者进行讨论,但在该过程中教师仅提供针对性文献、书籍或链接,不直接给出问题答案,不过多干涉观点建构过程,鼓励学习者通过探索与讨论形成自己的建构体系,最终达成一致性认知,形成最终的社区产品。因此可将课中阶段分为建立小组目标—个人观点建构与共享—同伴间协商交流—达成共识—形成社区产品5个步骤进行,如图2所示。

(3)课后阶段。教师根据授课情况设置课后问题和课后作业,提供相应辅助材料与学习指南,让学生自主搜集资料并在数课平台上建构个人观点,并对他人在建构平台上发表的观点进行回应,借此拓宽学习者知识面,提升探究能力、发现问题的能力及解决问题的协作能力。教师也可进入数课平台与学生互动,针对学习者在建构过程中遇到的疑难点或分歧进行指导,让学习者熟悉并灵活掌握知识建构平台的使用,通过将社区产品运用于实践,实现在建构过程中解决问题的协作能力迁移,较好地支持个人能力在其它领域的运用,并内化为个人智慧。

4 结语

数课平台作为一个信息交互知识论坛,为学习者深层次思考提供了一個很好的探究空间与支持工具,通过对学习者知识建构活动的研究与设计,可以使数课平台效益尽可能最大化,有助于提高学习者问题解决能力,实现深度学习。数课平台作为有效的学习指导工具,为在线学习者提供了便捷高效的支持,包括资源服务、学习评价、个性化指导。数课平台可展示观点之间的联系,为推进知识深层次建构进行干预与管理,为学习者高阶思维能力培养提供更大可能性,借助该平台可更好地促进学习者深层次发展,完善个体认知结构,并通过将学习论坛中的共识产品运用于实践,提升个人知识技能。

参考文献:

[1] 胡越,罗东阳,花奎,等. 关于深度学习的综述与讨论[J]. 智能系统学报,2019,14(1):1-19.

[2] 陈蓓蕾,张屹,杨兵,等. 智慧教室中的教学交互促进大学生深度学习研究[J]. 电化教育研究,2019,40(3):90-97.

[3] 高媛,黄荣怀. 《2017新媒体联盟中国高等教育技术展望:地平线项目区域报告》解读与启示[J]. 电化教育研究,2017,38(4):15-22.

[4] 高媛,陈潇. 《2018中国职业教育技术展望:地平线项目报告》解读与启示[J]. 电化教育研究,2018,39(4):101-108.

[5] 何晓萍,沈雅云. 深度学习的研究现状与发展[J]. 现代情报,2017,37(2):163-170.

[6] 丁继红. 深度学习中的学习者认知网络和动机策略分析——旨向深度学习的U型翻转教学效果研究[J]. 远程教育杂志,2019,37(6):32-40.

[7] 何克抗. 如何贯彻落实《教育信息化2.0行动计划》的远大目标[J]. 开放教育研究,2018,24(5):11-22.

[8] 卜彩丽,冯晓晓,张宝辉.? 深度学习的概念、策略、效果及其启示——美国深度学习项目(SDL)的解读与分析[J]. 远程教育杂志,2016,34(5):75-82.

[9] 刘红晶,谭良.? SPOC助学群组促进深度学习的策略和方法研究[J]. 电化教育研究,2017,38(2):73-81,90.

[10] 景红娜,陈琳,赵雪萍. 基于Moodle的深层学习研究[J]. 远程教育杂志,2011,29(3):27-33.

[11] 唐舸轩,党云龙,张常有,等.? 基于Julia云平台的交互式深度学习模式[J]. 太原理工大学学报,2016,47(1):85-90.

[12] 刘芬,隋天宇,王叶群.? TensorFlow平台深度学习寻找最优路径问题研究[J]. 信息技术,2019(2):62-65,70.

[13] 胥碧,余胜泉.? 基于学习元平台的大学生深度学习研究——以“摄影技术与艺术”课程为例[J]. 现代教育技术,2016,26(4):48-54.

[14] 郭月兰,汪霞.? 研究生教育现代化的中国维度:内涵、特征与走向[J]. 研究生教育研究,2019(6):21-25,34.

[15] 蒋纪平,胡金艷,张义兵. 知识建构学习社区中“观点改进”的发展轨迹研究[J]. 电化教育研究,2019,40(2):21-29.

[16] 李海峰,王炜. 涟漪拓展探究法——一种在线深度协作知识建构的学习策略探索[J]. 电化教育研究,2019,40(6):76-83,120.

[17] 宋关福,卢浩,王晨亮,等. 人工智能GIS软件技术体系初探[J]. 地球信息科学学报,2020,22(1):76-87.

[18] WARBURTON K.Deep learning and education for sustainability[J].? International Journal of Sustainability in Higher Education, 2003, 4(1):44-56.

[19] 何玲,黎加厚. 促进学生深度学习[J]. 现代教学,2005(5):29-30.

[20] 蒋双双,王卫军. 协作式在线课程交互设计研究——以“教育传播原理”为例[J]. 中国远程教育,2018(5):35-44,79-80.

[21] 何克抗. 深度学习:网络时代学习方式的变革[J]. 教育研究,2018,39(5):111-115.

[22] 彭红超,祝智庭. 深度学习研究:发展脉络与瓶颈[J]. 现代远程教育研究,2020,32(1):41-50.

[23] 贺平,武法提.? 论学习环境设计的理论基础[J]. 现代教育技术,2006,218(6):36-39.

[24] 陈靓影,蔡培,孔繁昌,等. 网络学习环境对中小学生身体质量指数影响的性别差异[J]. 中国远程教育,2019,547(2):79-84.

[25] 郭绍青,张进良,郭炯,等. 网络学习空间变革学校教育的路径与政策保障——网络学习空间内涵与学校教育发展研究之七[J]. 电化教育研究,2017,38(8):55-62.

(责任编辑:江 艳)

- 论新形势下江苏省高校海归教师统战工作

- 以精神分析学理论分析《未麻的部屋》

- 旅游管理专业教学方法探析

- 有机融入 润物无声

- 微探大学生课堂手机依赖情况分析及应对措施

- 情感表达在舞蹈表演中的重要性

- 浅析大学生批判性思维能力的培养

- 新媒体手段在廉政建设宣传中的应用探索

- PBL教学方法在工程训练课程中的实践

- 环境设计专业创新型课程建设研究

- 河南筝乐在高校中传承与可持续发展的对策研究

- 探析民族舞蹈的传承与创新发展

- 全媒体时代小学班主任育人工作新模式探讨

- 基于产教融合的艺术设计专业实践教学研究

- 大学生文史类与理工类的自我控制能力差异

- 浅论疫情下的当代青年

- 城市碎片符号下的平民真实

- 浅析托福考试教学方法

- 浅谈乐理中音程的奥秘

- 汉语言文学教育专业线上与线下课程教学衔接方式初探

- 泰国餐厅汉语口语教材编写的理论与实践

- 新冠疫情下化工大类毕业生就业情况分析与规划

- 红色主题在博物馆展览中的应用

- 电视播音主持在现代传媒视角下的艺术要素分析框架构建

- 合肥都市圈与南京都市圈的协同发展研究

- productivities'

- productivities

- productivity

- productivity's

- productize

- product launch

- productlaunch

- product liability

- productliability

- productlifecycle

- product life cycle

- productlifecyclemanagement

- product life cycle management

- product line

- productline

- productlinemanager

- product line manager

- product line stretching

- productlinestretching

- productmanagement

- product management

- productmanager

- product manager

- product mix

- productmix

- 笮

- 笮实

- 笮笮实实

- 笮融杀恩

- 笯

- 笰

- 笱

- 笱里的鱼儿——有进无出

- 笲

- 笳

- 笳愁

- 笴

- 笸

- 笸箩

- 笸箩扣

- 笺

- 笺书

- 笺函

- 笺奏

- 笺子

- 笺帖

- 笺幅

- 笺教

- 笺敬

- 笺札