摘? 要:概念教学是小学数学教学中的重点内容,小学生在学习数学概念的过程中经常会出现认知上的错误,这种错误是一种有效的教学资源。借助“示错”策略能够有效地优化小学生的概念学习。基于此背景,本文对引入概念时“示错”,强化概念感知;形成概念时“示错”,促进概念形成;巩固概念时“示错”,深化概念理解的策略进行了探究,希望能达到一定的借鉴意义。

关键词:概念教学;数学概念;示错

在小学数学知识体系中,数学概念是重要的组成部分,也是重点教学内容,因为小学生要想系统地学好数学知识,就必须先理解数学概念才能实现。数学概念具有抽象化的特征,小学生有关数学的“前概念”或负迁移等都会对数学概念的理解产生影响,从而出现偏差。《数学课程标准》强调教师在开展教学时,要以学生已有的知识经验为基础。小学生对数学概念的理解往往会存在错误,在小学数学概念教学中,教师要大胆地把学生的错误展示出来,并以此为教学资源引导学生进行深入学习,以便学生在观察和思考错误中实现有效反思和探究,从而达到概念学习的高效化。

一、引入概念时“示错”——强化概念感知

小学生的生活经验会让他们对数学概念的理解产生一定的影响,在对一些数学概念的感性认识上,往往有一些错误的认知。教学中,教师有必要直面学生的错误,通过主动示错的策略强化他们对正确数学概念的感知。

例如,一位教师在教学《平行四边形的面积》一课时,有这样一个教学片段:

师:今天我们要学的内容是“平行四边形的面积”(边说边板书)。请大家看大屏幕,有一个底为8厘米,侧边长为5厘米的平行四边形,这个平行四边形的面积有多大?(多媒体展示所描述的平行四边形)

生:面积应该为40平方厘米。

师:能说说你怎么算出来的吗?

生:由8×5=40得到的。

师:这样算的原因是什么?

生:我从长方形面积计算公式得到的启发,用“底×边”来计算平行四边形的面积。

师:好像说得也不错。那请大家利用格子图来对其面积大小进行验证好吗?(边说边拿出格子图,并把图形置于其中)

师:请大家数数看,它的面积是40平方厘米吗?

(学生数格子后得出其面积大小为32平方厘米,于是引起了讨论。)

生:这个面积不是40平方厘米,说明刚刚采用的计算面积的方法不对。

以上教学片段中,学生利用了“前概念”——长方形的面积计算方法来类比平行四边形,出现了错误。而教师主动利用了学生的感知错误,及时让学生在自主探究中纠正其“负迁移”,让学生的探究热情越发高涨。在此基础上,学生进行的探究活动必然是高效的,有利于有效建构其有关平行四边形面积计算的本质特征。

二、形成概念时“示错”——促进概念形成

在小学数学概念教学中,促进学生形成数学概念是教学的重点。而很多无关紧要的因素会影响到学生理解数学概念的准确性,进而出现偏差。为此,这些偏差就应被主动地呈现于学生眼前,让学生投入对自身思考结果的反思中,促使他们更深入地理解概念的本质规律。

(一)借助“示错”,把握概念要素

小学生处于思维发展阶段,因而思维缺乏严密性,这让他们很难对相关概念的关键点进行准确的把握,以致出现一些错误的理解。为了让学生对概念的不同要素有更清晰的把握,教师可通过“示错”的方式来进行概念教学。

例如,一位教师在教学《角的认识》一课时,有这样一个教学片段:

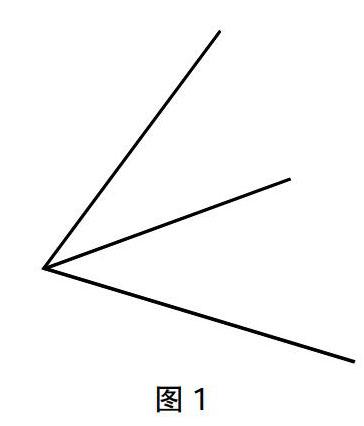

师:从前面的学习中,我们了解到角是由一个顶点和两条边组成的。那么,请观察如下图形,数一数角有多少个?(图1)

生:一共是2个角。

师:请同意他说法的同学举手示意。

(很多学生纷纷举起手来。)

师:那现在请一个同学上讲台告诉我们有哪两个角好吗?

(学生在指的过程中发现自己在观察时忽略了一个角。)

生:老师,这里一共是3个角,刚才数错了。

师:多的那个角在哪里呢?

生:这外面的顶点和由其出发的两条边也能形成一个角。

师:也就是说,在观察角的组成时,只要能找到一个顶点和由其出发的两条边,就可以说它是一个角。那大家再数数这个图形里的角的个数吧。

以上教学片段中,学生只从表面观察了数学角,所以一开始只找出了两个,教师则让学生在指明角的过程中去发现错误并数出正确的个数。学生通过细数意识到自己的认识错误,从而更深刻地理解了角的“一个顶点和两条边”的组成概念。

(二)借助“示错”,引导概念辨析

小学生在学习数学概念的过程中往往会存在表面化的现象,教师要借助“示借”策略,引导学生进行概念辨析。

例如,一位教师在教学《轴对称图形》一课时,有这样一个教学片段:

师:我们刚刚对轴对称图形的概念进行了学习。那请大家对屏幕上所展示的一系列图形进行观察,判断它们是否属于轴对称图形?(边说边在屏幕上放出正方形、平行四边形、三角形和圆)

(对于平行四边形是否为轴对称图形,学生们持有不同的意见。教师抓住这一契机引导学生进行辩论赛。)

生1(正方):我方认为,平行四边形属于轴对称图形,我们可以沿其中间剪成两部分,所得两部分一模一样。

生2(反方):我方认为这种说法是错误的。虽然两边完全一样,但沿中间对折后,平行四边形的两边是无法重合在一起的。

生3(正方):请看我的操作,先用剪刀沿其中间剪成两部分,然后观察发现两邊是一样的图形,所以它属于轴对称图形。

生4(反方):你用裁剪的方式得到的结论是不对的,应该通过对折看其是否重合。

(生1听后开始对折平行四边形,发现不管怎样都无法保证两边是重合的。)

生1(正方):是我理解错了。要让平行四边形沿中间分开的两部分能重合,不能通过对折来实现,而必须要用裁剪的方式才能做到,这和轴对称图形的定义是不相符的。

以上教学片段中,教师巧妙地抓住了学生的思维错误,引导学生通过辩论的形式来加深对“轴对称图形经过对折,能让两边重合在一起”的理解,推动学生对轴对称图形概念的准确把握。

三、巩固概念时“示错”——深化概念理解

除了让学生学习新的数学概念,还应及时地进行巩固,这也是非常关键的。教师在组织学生巩固概念时,应主动呈现出学生所犯的错误,从而纠正学生的思维,加深已掌握数学概念的印象。

(一)借助“示错”,理解概念本质

教师对小学生开展概念教学时,应注重引导学生把握概念的本质特点。为此,可通过“示错”的方式来达到这一目标。

例如,一位教师在教学《认识分数》一课时,有这样一个教学片段:

师:请大家观察,用“1/2”来表示下图的涂色部分正确吗?(图2)

生:是错的。涂色和不涂色两部分是不相等的。

师:那能否用所学的分数来表示其涂色部分呢?

生1:不行。

生2:我同意。这个图形的分割方式不是平均的,所以无法用分数对其进行表示。

师:那我现在再为它添上两条线,大家再观察一下,想一想可否用分数对涂色部分进行表示?

生3:这样划分之后就可以用“1/2”来表示它。

师:为什么这样就可以呀?

生3:因为加了两条线后,整个三角形被均分为4份,而有一份被涂上了颜色。

生4:我明白了,今后遇到类似的问题,我们应该从不同的角度去观察其分割方式是否为平均的。

生5:从这个题中我们也可以明白,在观察图形时,常常会出现表面看上去未平均分的现象,但通过深入观察和分析后,仍可得出其是平均分的。

以上教学片段中,教师没有避开学生因思考缺乏周密性而出现的错误,而是引导学生去发现思维错误,进而让他们体会到图形的均分与否仅从表面去观察是不对的,应该深入图形特征进行分析和思考,从而揭示出图形平均分的份数,确定用哪个分数进行表示。这对强化学生理解分数概念的程度具有重要意义。

(二)借助“示错”,理解概念内涵

對于数学概念内涵的深刻理解,教师也应用“示错”的方式来开展概念的教学,以实现更加高效的概念学习。

例如,一位教师在教学《等腰三角形》一课时,有这样一个教学片段:

教师为学生设计如下题目:有一个等腰三角形,其三条边中有两条边已知,分别是2cm和5cm,那么,请问其周长为多少?

生1:假如5cm的边为它的腰,那么周长等于5+5+2=12cm。

生2:假如2cm的边为它的腰,那么周长等于5+2+2=9cm。

师:请大家把题目所描述的三角形

画在草稿本上好吗?

(学生着手绘制三角形,教师让学生表达自己的想法。)

生2:老师,我刚刚的回答是错的。因为如果腰长为2cm,那么两腰的和小于第三条边。

生3:我同意,因为2+2<5,而三角形任意两边的和应该大于第三边。

生4:虽然等腰三角形不是普通的三角形,但它同样要符合一般三角形的基本规律,我们要注意题目给我们挖的陷阱。

学生在学习等腰三角形时,往往只注意保证其两条腰的长度一致。而在上述教学片段中,教师从学生的错误点着手,让学生自行绘制自己得到的等腰三角形,这样学生通过动手操作发现腰为2cm时不能形成三角形,这对学生巩固已学的三边规律的知识有着重要的作用。

综上所述,把“示错”策略引入概念教学之中,能有效地把握学生理解概念时的偏差原因。同时,把“错误”展示出来,还有利于学生思维的活跃,让他们在学习数学概念时实现更高的效率。

- 关于医院财务计算机系统的建设分析

- 对基于大数据分析的医院信息化管理系统研究

- 基于ARIMA模型与Winter模型的水运货运量预测比较

- 高压直流输电线路静电场测量装置

- 基于SPSS数据分析中国主要省市的农林牧副渔业产值大小

- 对模块化嵌入式人工智能软件的开发分析

- 面向车联网路由的转发链路增强算法

- 基于SPSS数据分析的影响旅游地区发展的主要因素分析

- 智能仿真技术在航空领域的应用与发展

- 计算机C语言有效学习方法探讨

- 基于二次曲面拟合法确定区域似大地水准面

- 一种基于Linux内核的IPsec协议栈设计

- 基于行为分析与传播个体的微博传播模型研究

- 地区工业企业创新能力评价模型

- 基于本体的地理空间信息语义表达研究

- 附加推力控制下的空间目标姿轨仿真系统研究

- 基于随机Petri网的网络应用系统负载仿真模型

- 基于机器学习的肿瘤免疫治疗应答预测研究

- 基于DevOps的软件开发管理模式

- 浅谈大型无人机平台应用建设新模式

- 大数据技术在国网电商平台的应用

- 以业务需求为导向的数据质量管理模式研究

- 基于MySQL Cluster和Keepalived实现数据同步和故障转移的实验研究

- 基于无人机的海事监管系统建设与应用

- 基于上下文信息的恶意URL检测技术

- indirect

- indirectadvertising

- indirect advertising

- indirectcost

- indirect cost

- indirectexport

- indirect export

- indirect exporting

- indirection's

- indirectlabour

- indirect labour

- indirect loss

- indirectloss

- indirectly

- indirectmaterials

- indirect materials

- indirectness

- indirectnesses

- indirect object

- indirect objects

- indirectoverhead

- indirect overhead

- indirectparticipation

- indirect participation

- indirect result

- 吉祥如流水不断

- 吉祥姥姥

- 吉祥安乐

- 吉祥安定

- 吉祥安泰

- 吉祥安顺

- 吉祥幸福

- 吉祥幸运

- 吉祥床

- 吉祥所

- 吉祥旺盛

- 吉祥杵

- 吉祥板

- 吉祥果

- 吉祥止止

- 吉祥海云

- 吉祥物

- 吉祥的事

- 吉祥的光

- 吉祥的光彩

- 吉祥的光辉

- 吉祥的卦爻

- 吉祥的年份

- 吉祥的彩霞

- 吉祥的征兆