马琳 徐海霞 祝苇华 李晓玉

摘要:“互联网+教育”的到来,混合式学习成为备受大学生青睐的学习模式,在混合式学习如火如荼的形式下,大学生能否利用这一创新型学习方式进行深度学习值得我们探索。该文以《大学生计算机基础》课程的学习进行调查研究,研究发现混合式学习能促进浅层应用层的掌握,对于深度学习层的意义尚不显著,据此结果该文分别给学习者、教师以及学习平台相关促进深度学习的建议。

关键词:混合式学习;学习深度;学习建议

中图分类号:G642 ? ? ?文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2020)17-0107-02

1 背景

教育部于2011年启动《教育信息化2.0行动计划》,极大程度推动了“互联网+教育”的快速發展,“线上+线下”的混合学习已成了大学生学习的主要模式。对于混合式学习的定义,美国印第安纳大学柯蒂斯·邦克教授认为,是面对面教学与线上教学相结合的方式。[1]何克抗教授提出,混合式学习是要把传统学习方式的优势和e-Learning的优势结合起来。[2]还有李克东(2004)等学者认为混合式学习并不限于线上和线下的混合,还可以是多种教技术或多种教学方式的结合或混合。[3]而吴中南(2016)等学者认为混合式学习包括建构主义理论、行为主义理论、认知主义理论的融合。[4]由上可以看出各个学者对于混合式学习的定义各有见解,但究其本质,相同的是他们都一致认同混合式学习是为学习效果最优化服务的,是为使学生真正实现深度学习的学习模式。正如彭涛(2017)等学者所指出,混合式学习不在于“混”,更在于“合”,“混”只是“合”的一种手段,而“合”才是目的所在,即使学习者进行深度学习。[5]穆肃、温慧群(2018)也为进行深度学习,将混合式学习的复杂度划分为四个层次:简单组合、结合、整合,和融合[6],代表着其混合复杂度由浅入深,操作难度也由易到难,而学习深度则也由浅至深。

深度学习并不是一个新鲜词,于1976年诞生后先后经历了蛰伏期、萌发期、新兴期,终于在21世纪得到了重视,目前正处于迅发期。[7]我国进入21世纪之后的第一个教育规划《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提到“要注重学习结合,帮助学生学会学习”,对此,深度学习的理念在我国被逐渐重视并进行深入研究。[8]相对于浅层学习,深度学习理念更关注学习者对于学习资料的理解、运用、创新,偏重于培养学习者知识迁移的能力,而不是机械的背记知识。[9]深度学习是新时代的青年学生工作生活所必须具备的能力,也是提升高校教育教学质量的重要途径,而混合式学习或教学就是其实现的重要方法。[10]纵观各大高校的混合式学习模式,因为整合与融合的复杂度太高,实施困难,故高校教师对混合式学习的应用多以结合为主。综上,在本文中我们对混合式学习做出以下定义:混合式学习是一种将线下学习方式的优势和网络学习的优势结合起来的学习方式,即线上学习与线下学习相结合的学习模式,也是当今大学生学习模式的常态。由于混合式学习的最终目的是让学习者进行深度学习,我们不禁好奇在这种学习模式下,大学生的学习深度究竟到达了何种层次?又该如何改进?为了解决这个问题,本文从学生的角度,以《大学计算机应用基础》这门公共学科为例,研究在混合式学习的模式下大学生的学习深度层次。以期给大学生提供深度学习的学习策略上的建议以及为线上学习平台的改善提供相关参考意见。

2 研究方法

布鲁姆的教育目标分类法将学生认知能力分为对知识的记忆、理解、应用、分析、评价及创造,何克抗将前两者归为浅层次认知层,后四者为深层次认知层[10]。本文在此基础结合大学生的实际,从教育学的角度,将大学生的学习深度划分为三个层次:基础理解层、浅层应用层、深度学习层。基础理解层对应记忆与理解;浅层应用层则对应于应用和分析;深度学习层对应于评价及创造。以《大学计算机基础》课程为例,基础理解层包括对计算机基础知识、概念的理解简单识记;浅层应用层包括计算机办公软件的普通应用技能;深度学习层则包括使用计算机创新式解决问题,灵活使用各种计算机功能的能力。本研究案例中基础理解层的内容比较简单,学生基本上都能达到目标,故不做进一步研究调查,重点研究浅层应用层和深度学习层。

据此,本文编制了《混合式学习模式下大学生学习深度的调查》问卷,以“大学计算机基础”课程为例,在问卷中从浅层应用层到深度学习层设置不同层次的相关问题,向全国各地大学生随机抽样发放问卷650份,其中回收有效问卷514份,根据调查结果进行数据分析,并辅以访谈法进一步了解,得出结论与建议。

3 数据处理和结果分析

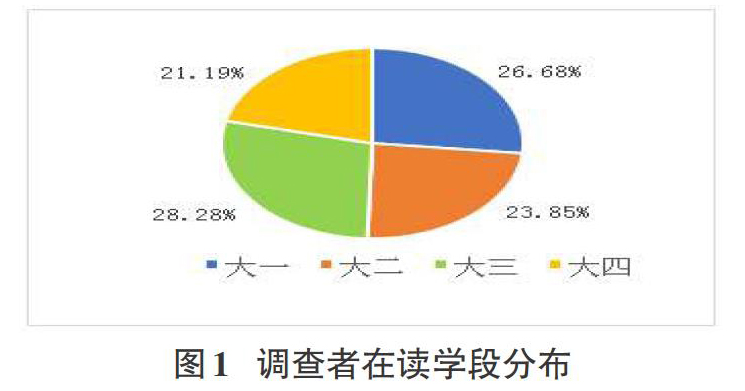

本次混合式学习问卷调查基本情况具体如下:男生占44%,女生占56%,男女比例比较均衡。大一学生占26.68%,大二占23.85,大三占28.28%,大四占21.19%,年级人数分布比较均等;进行混合式学习的大学生占81.23%,说明大部分学生倾向于进行混合式学习。进行混合式学习的学生中每周四次以上的人数占71.39%,说明多数学生混合式学习的学时可观。

3.1 信度分析

本研究使用“克隆巴赫Alpha系数”来检测问卷的信度,测量结果如表1所示。混合式学习基本情况、浅层应用层、影响因素、深度学习层的克隆巴赫Alpha 值分别为0.785,0.731,0.726,0.721均大于0.7,说明问卷的信度可信。整体量表的克隆巴赫Alpha 值为0.860,说明整体量表信度高。

3.2 效度分析

本研究采用验证性因子分析法,对问卷的效度进行检验,即通过检验测量项与其所设计的因子是否有显著因子载荷来检验问卷的结构效度。表2数据显示混合式学习基本情况、浅层应用层、影响因素、深度学习层的KMO取样适切性量数分别为0.806,0.660,0.642,0.637,均大于0.60,说明该问卷量表效度较高。

3.3 交叉分析

通过SPSS软件单因素ANOVA分析得出年级在浅层应用层和深度学习层两个维度上差异性显著。依此结果进一步对年级分别与浅层应用层和深度学习层进行交叉分析。从图2中可以看出达到浅层应用层要求的人数从大一的60%逐步上升到大四的80%左右,说明在混合式学习的模式下,大部分学生能随着年级的增长达到浅层应用层的要求;但达到深度学习层的人数每个年级都只占20%-30%左右,并没有明显起伏,说明目前的混合式学习模式并不能促进大部分学生达到深度学习层的水平。

3.4 影响因素分析

本研究对影响深度学习的多种因素进行统计调查,选出代表性问题进行汇总,得出图3的结果,显示65.7%学生会因为线上学习平台提问没有及时得到反馈,而弱化留在平台继续学習的积极性。一方面讨论区中的讨论数量太多,后来的学习者无法快速找到自己疑惑的解答;另一方面教师不能时时刻刻在守在电脑面前解答问题,导致学生的积极性受到打击;58.08%的学生难以找到线上与线下相匹配的资源,且85.24%的学生希望得到教师线上学习资源的推荐;68.56%的学生认为进行多样化的考核方式能促进其深度学习。

4 总结与建议

4.1 研究总结

本文首先梳理了混合式学习以及深度学习的国内外相关文献,在此基础上以高校公共课程大学计算机基础为例,分析学习者在混合式学习过程中学习的深度层次,并研究了影响学习者混合式学习深度的因素,得出以下结论:在混合式学习模式下大部分学生能达到浅层应用层,少部分学生处于深度学习层,说明混合式学习能保证学生在浅层应用层的认知,而对深度学习层的影响微乎其微,混合式学习模式并未达到最初期望的深层次学习目标。

4.2 建议

在此,本文通过对影响因素的调查以及访谈结果的整理,分别从网络学习平台、教学者和学习者为大学生深度学习提出以下建议。

1)平台设置问答区,添加智能问答系统。

针对“学习者线上学习平台提问未及时回答,弱化其继续学习的积极性” 问题,本文建议在平台中设置智能问答系统,将学习者的常见问题收录在智能问答系统中,当学习者有疑问时先由智能问答系统进行检索自动回复,节省等待时间。学习者能及时得到反馈;若有拔高问题,则在指定的问答区进行提问,学习者可以相互解答,解答者可以获得平时分积累;若存在学习者无法解决的问题,该问题将被自动置顶,由教学团队定期进行统一解答。以此为学习者进行深度学习提供良好的技术基础。

2)教师给学习者提供线上资源推荐,设置多样化的考核方式。

学习者在学习过程中难以找到符合自己学习进度和要求的课程资源,为此教师要充分发挥混合式学习过程中的引导作用,利用自己丰富的教学经验,在参差不齐的学习资源中为学生挑选出适合学生水平的线上优质学习资源,给学生混合式学习提供学习建议。教师对混合式教学不只是简单的结合,更是要对线上和线下教学进行有机地整合和融合,以促进学习者更高效地进行深度学习。另外,教师可以使用多样化的考核方式,比如项目式学习考核、小组合作任务考核、课题汇报考核等方式,以激发学生的深层次学习动机,促进深度学习。

3)学习者应树立深度学习的意识,转被动学习为主动学习。

在访谈过程中,许多学生从最初就没有树立深度学习的目标,存着敷衍了事的态度进行学习,没有严格要求自己,导致最终只能达到浅层应用层;而达到深度学习层的学生多数一方面对于课程本身有较强的兴趣,另一方面对自己有着严格的要求。因此,从学习者角度上,树立深度学习意识是进行深层次学习的关键。学习者必须通过自身努力克服学习环境中存在的困难,结合混合式学习的优势,提升自主学习的能力。学生是学习的主体,学习深度是否达到,终究和学习者自身有关,教师主要起引导辅助作用,以培养学习者自我总结、评价、反思的能力。

参考文献:

[1] 詹泽慧, 李晓华. 混合学习:定义、策略、现状与发展趋势——与美国印第安纳大学柯蒂斯·邦克教授的对话[J]. 中国电化教育, 2009(12):1-5.

[2] 何克抗. 从Blending Learning看教育技术理论的新发展[J]. 国家教育行政学院学报, 2005(9): 37-48, 79.

[3] 李克东, 赵建华. 混合学习的原理与应用模式[J]. 电化教育研究, 2004,25(7):1-6.

[4] 吴南中. 混合学习视域下的教学设计框架重构——兼论教育大数据对教学设计的支持作用[J]. 中国电化教育, 2016(5):18-24.

[5] 彭涛, 丁凌云. 混合学习环境下基于学习分析技术的深度教学模式研究[J]. 继续教育研究, 2017(9): 123-125.

[6] 穆肃, 温慧群. 适应学生的学习——不同复杂度的混合学习设计与实施[J]. 开放教育研究, 2018, 24(6): 60-69.

[7] 彭红超, 祝智庭. 深度学习研究:发展脉络与瓶颈[J]. 现代远程教育研究, 2020(1):41-50.

[8] 谭爽. 指向深度学习的高校“混合式教学”模式构建[J]. 中国高等教育, 2019(6):51-53.

[9] 杨慧. 混合学习环境下深度学习应用模式研究[J]. 中国成人教育, 2019(23): 3-8.

[10] 曾明星, 李桂平, 周清平, 等. 从MOOC到SPOC:一种深度学习模式建构[J]. 中国电化教育, 2015(11):28-34,53.

[11] 何克抗. 深度学习:网络时代学习方式的变革[J]. 教育研究, 2018, 39(5):111-115.

【通联编辑:谢媛媛】

- “媒体问政”如何走得长远

- 探析广播媒体基于融媒体的创新思路

- 试论媒体融合环境下电视新闻节目的创新

- 新媒体叙事模式下纸媒编辑的转型路径研究

- 论数码时代背景下新闻摄影存在的问题及解决策略

- 浅析AI主播与传统播音员主持人的差异化运用

- 互联网时代新闻价值改变对新闻采编的影响探讨

- 融媒体时代广播新闻节目如何创新

- 媒体融合背景下传统报业的创新趋势分析

- 探究融媒体时代报纸新闻编辑的优化转型

- 转变基层党报报道方式,增强新时代党报“四力”

- 融媒体背景下新闻采编流程再造的思考

- 新时期新闻宣传工作的新思路和新机制探索

- 试论融媒体时期如何提升日报工作人员的专业素养

- 融媒体时代下民生新闻的发展策略研究

- 多媒体融合趋势下网络编辑工作创新研究

- 传统媒体与新媒体的融合路径探析

- 探讨新媒体时代如何做好党报记者

- 对融媒体语境下报纸编辑转型的研究

- 浅析新媒体发展下的报纸采编新要求

- 融媒传播时代电视新闻创新实践案例探析

- 地方应用型高校传媒类专业实训课程的困境与出路

- 淮河文化在安徽新型主流媒体中的传播策略研究

- 产教融合背景下数字出版应用型人才社会化培养探究

- 浅谈地方党报新闻语言的大众化与生活化

- unpouting

- unpoutingly

- unpowerful

- unpragmatic

- unpragmatical

- unpragmatically

- unpraised

- unpraiseful

- unpraiseworthy

- unpraising

- unpranked

- unpraying

- unpreached

- unprecarious

- unprecariously

- unprecariousness

- unprecariousnesses

- unprecautioned

- unpreceded

- unprecedented

- unprecedentedly

- unprecedentedness

- unprecedentednesses

- unprecious

- unpreciously

- 红白相间

- 红白色

- 红的发紫

- 红的花

- 红的间色

- 红的黑的都有

- 红皮白心儿

- 红皮萝卜紫皮蒜,仰脸老婆低头汉

- 红皱

- 红皱皮

- 红盘

- 红眼

- 红眼儿巴瞎

- 红眼病

- 红眼航班

- 红眼鸡

- 红着心

- 红着眼睛咬着牙

- 红矾

- 红砌

- 红砒

- 红砖

- 红磷

- 红礼

- 红票