陈俊宇

摘要:以文化语言学作为理论基础,通过对中日死亡相关词汇的词源、使用频率、语义色彩等方面进行对比,可以发现:日文中关于死亡的词汇来源广,历史悠久,并且数量逐步减少,使用趋向单一,描述死亡现象也比较客观;而中文中对死亡意义的描述偏形象化,死亡词汇多婉辞,并且死亡词汇专称明显。通过对比可以发现日本“向死而生”的死亡文化与中国“向生而死”的死亡文化的异同。

关键词:文化语言学;词汇对比;死亡

中图分类号:H36? ? 文献标识码:A文章编号:CN61-1487-(2020)01-0143-08

一、绪论

(一)研究理论背景

德国语言学家威廉·冯·洪堡特认为:“语言是一种创造活动,语言的使用过程即是一种精神的创造活动。而且,民族的精神即民族的语言。”[1]12美国语言学家萨丕尔也认为:“语言的背后是有东西的,并且语言不能离开文化而存在。所谓文化就是社會遗传下来的习惯和信仰的总和,由它可以决定我们的生活组织。”[2]5沃尔夫(萨丕尔的学生)在萨丕尔的理论基础上提出了“萨丕尔-沃尔夫假说”,“语言是具有重要的文化属性的,语言的状态并不都是无意识的约定俗成的产物,在它的背后,蕴藏着丰富的民族文化因子。”[3]该假说明确了语言与文化是紧密联系在一起的观点。

“文化语言学”作为语言学的分支学科于上个世纪八十年代开始在中国酝酿,逐渐成型并蓬勃发展。该学科主要研究语言与文化的关系——语言所蕴含的民族文化内涵,以及民族文化对语言的存在形式和演变怎样产生影响[4]1。随着文化语言学的发展,语言与文化之间的关系形成了自己的理论基础。苏新春在《文化语言学教程》中明确阐述了文化语言学的语言观:其一,语言是文化的载体。语言能反映物质文化、制度文化和心理文化三个层面,是反映民族文化的窗口。其二,语言是一种文化样式,即从文化的角度审视语言,以语言为考察对象。语言不仅是文化的载体,也是文化的结晶[4]39。通过语言的社会文化属性,发掘语言丰富的人文性,能够深入语言的全面研究。

(二)研究目的和意义

中日两国文化一衣带水,从唐代开始,日本曾陆续派出遣唐使和遣宋使来华学习,从此,日本在语言和文化上深受中国的影响。其中,汉字对日本的影响最明显。“据文献记载,汉字自公元3到4世纪传入日本后一直使用至今。虽然日本在公元8世纪就已经发明了日文假名,但是汉字依然是日文中不可缺少的文字元素,特别是在书面语色彩浓厚的语用体中,如学术论文、政府律令、法律文献等。”[3]23近代,汉语也开始受日语影响,产生了许多新词。中日两国的文字都出现过相互借用的现象,无论从文化角度或词汇角度出发,都可窥见两国众多的相似之处。

语言是沟通和交流的纽带,语言背后的文化也是交际成功的关键。文化语言学认为“人文性”是语言的重要属性[4]60。语言的人文性促使我们反思语言学习的内容。语言的学习不能仅停留在语言本体表面,深入了解语言背后的文化也是必不可少的。词汇为语言的一部分,而且“词汇属于语言的指意实体单位,对文化的反映直接、直观,往往能直接对应着某个具体的文化事件。”[4]63因其文化属性最为外露和浅显,通过词汇的对比能够探究其背后丰富的文化内涵。因此,从词汇对比分析的角度探究中日文化的差异,是语言文化研究的主要方法。

语言与文化相互作用,受文化观念的影响,语言观念也受其制约。“人们对语言力量的敬畏期望通过‘好的词获得幸福,另一面又使人尽量规避‘坏的词以远离灾祸,于是便产生了很多语言禁忌避讳。”[1]49这种忌讳尤其体现在“生老病死”等无法抗拒的自然法则上。其中,“死”恐怕是人们最忌讳的话题了。描述死亡现象的词汇能折射多样的死亡文化,汉语和日语中描述的死亡词汇尤多。因此,本文以词汇为切入探讨中日死亡观念的异同。

(三)研究综述

关于日中死亡词汇对比的研究,前期研究成果相对不足。既有研究多从文化视角切入,如金玲(2010)从宗教信仰、阶级差别和价值观等角度探究中日的死亡观,解读死亡代用词的形成,建设性地分析了日本文化中特有的“死亡代用词”。朱棠、邹晓玲(2014)对中日两国的死亡礼仪及死亡忌讳语进行了探究。胡向光、刘吟舟(2014)创造性地从文化学的角度考察中日死亡代用语,分析文化产生的原因。此外,张烨(2016)以《红楼梦》与《新译红楼梦》为研究对象,从构词等角度对比分析中日死亡委婉语的表达形式。

先行研究虽有涉及词汇与文化角度的中日对比,但是以上研究仍存在以下不足:首先,缺乏中日死亡词汇的总体描述以及词汇差异的对比分析,系统性不足;其次,在词汇对比探究时,缺乏以汉语或日语中某个同义的词群为基础,进行相互的词义、来源和词频的对比,相关性不足;最后,缺乏对词源的考察,理据性不强。

二、研究思路及文献概述

本文研究思路是:以『分類語彙表』[5]232与《现代汉语分类词典》[6]为基础,抽取描述死亡的相关词汇,建立小型语料库;通过释义、词源考察对词语进行分类;利用大型动态语料库调查词语搭配及使用频率,以日语作为切入点通过对语义类的用法、词源、词频对比分析,探究其背后死亡观的成因。

笔者参考以下中日资料,整理完整的中日死亡词汇对比表和中日死亡词汇频率词表:

1.日语资料

日语死亡词汇来自『分類語彙表』。该表根据词义分类,将收录的约8万词分成5个部门,95个项目和895个分类项目。同时,按照词语的用法分成“体の類(即没有词尾变化的独立词)”、“用の類(即包括动词,形容词和形容动词)”和“相の類”三类。表示“死亡”意义的词汇属于“自然物および自然現象(自然物及自然现象)”部,“生命”项目中“死”这一分类项目。该分类项只包含“体の類”和“用の類”两类。

词语的意思和用法差别参考『大辞林』[7]、《日汉大辞典》[8]和『類語例解辞典』[9]。词语来源则是查询『日本国語大辞典』[10]。通过以上四本字典,基本能查找到死亡词汇的词义,用法及来源。

日语的词频通过NLB(NINJAL-LWP for BCCWJ)查询。“NLB是由日本国立国语研究所与Lago言语研究所为检索现代日本语书面语均衡语料库而共同开发的在线检索系统。该系统基于书籍、杂志、法律和教科书等书面语料。”[11]通过检索,调查出词语的使用频率及搭配,建构日语死亡词汇频率词表。

2.汉语资料

汉语死亡词汇来自《现代汉语分类词典》。该词典收录了8.3万条通用性词语,并按照五级语义层排序,包括一级类9个,二级类62个,三级类508个,四级类2057个,五级类12659个。死亡词汇属于伍(生物活动)中四(生理活动)的C(死亡)。

词语的意思参考《现代汉语大词典》[12],词汇表中大部分词语的意思都能在字典中查找到,但词语的出处和用法区别则较少涉及。

通过检索BCC汉语语料库,调查汉语相关词汇的使用频率及搭配。“BBC语料库是可以全面反映当今社会语言生活的大規模语料库,包括报刊、文学、微博、科技、综合和古汉语等多领域语类。”[13]通过搜索含有词语的词典条目及其频率,再结合词语在古汉语领域的语料频率,筛选出现今使用较多的死亡词汇,形成汉语死亡词汇频率词表。

三、日语死亡词汇介绍及特点

(一)日语死亡词汇介绍

日语中描述死亡的词汇多且分类细致,多为书面语,通常在文献和新闻当中出现。『分類語彙表』把“体の類(即没有词尾变化的独立词)”的死亡词汇分为16小类,“用の類(即包括动词,形容词和形容动词)”分为15小类。其中“体の類”196个,“用の類”233个,共计429个。由此可见,日语中死亡词汇相当多。

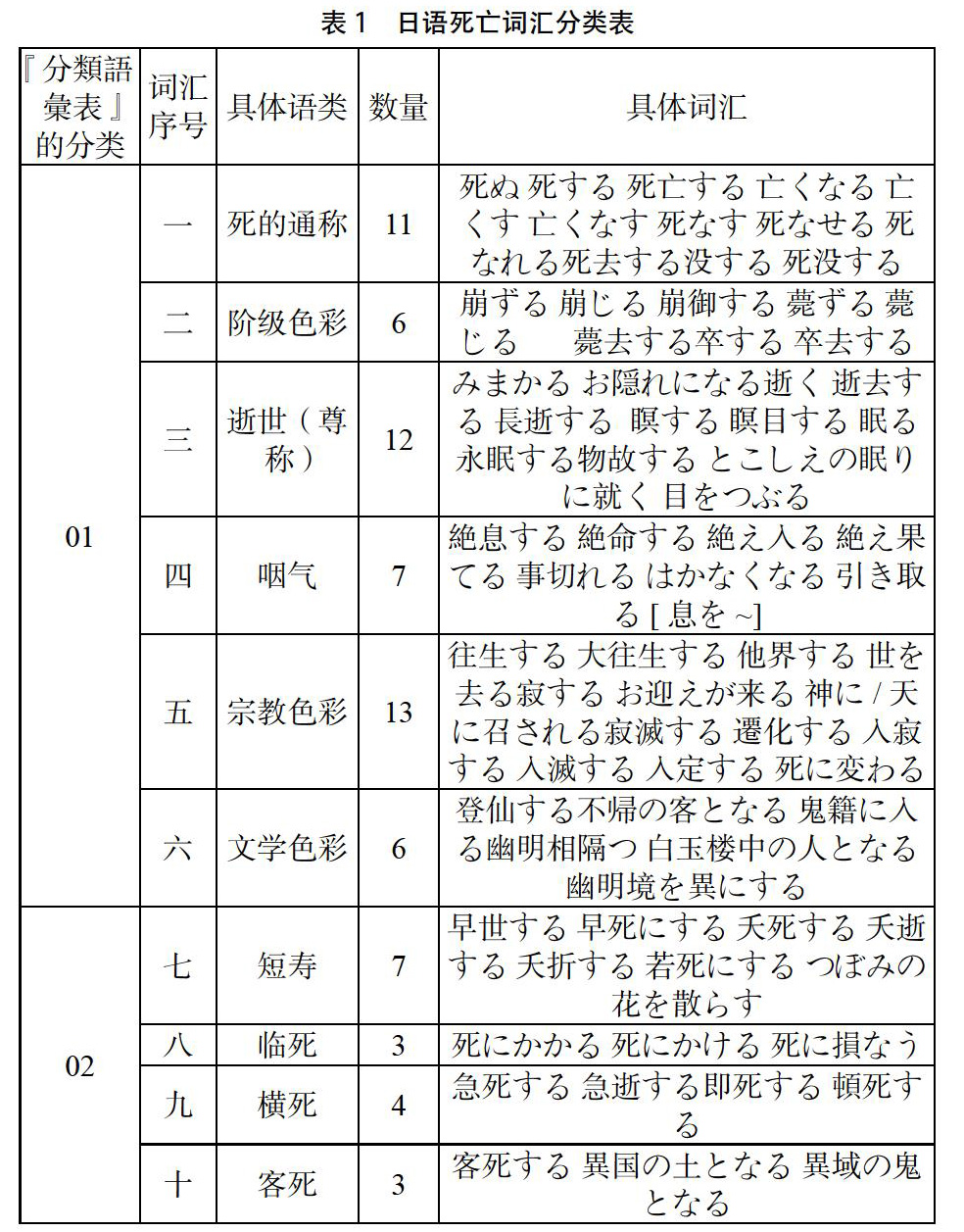

通过考察,笔者发现『分類語彙表』的分类存在“分类不清”的情况:相同概念的词语被归类到不同项目,意义关联不大的词汇却被归为一类。因此,笔者参考『分類語彙表』和《现代汉语分类词典》的分类情况,根据其语义范围的区别加以整理,根据死亡的对象、状态、原因和结果,将日语词汇细分为21小类,分别为“死”的通称、阶级色彩、逝世(尊称)、咽气、宗教色彩、文学色彩、短寿、临死、横死、客死、自然死亡、病死、外因死、牺牲、自杀、他杀、不同方式被杀、杀尽、牲畜死亡、植物枯萎和灭绝。因本文主要研究关于人的生命枯萎的自然死亡词汇,而非人死亡的词汇(如植物枯萎和牲畜死亡)和受他人意志影响所导致的死亡的词汇(如不同方式被杀)则不在讨论范围内。排除上述的词汇,笔者最终整理出下表中的15小类,并以此作为日本死亡文化探究的基础。

词汇分类如表1所示:

由表1可知,日语死亡词汇表达细致丰富。如:外因死语类中,不同的死亡方式表达也不一样。在上述的15小类词汇中,横死类和自杀类的数量占比最大,数量分别为25个和24个。

虽表1列出的日语词汇较多,但笔者进行词频调查和搜索时发现,『分類語彙表』中涉及的大部分词语使用率已经很低,70%以上的词语在现今书面语中使用率较低(词频不超过50),42%的词语使用率极低(词频不超过10)甚至部分词语使用率为0(词频等于0),如:“つぼみの花を散らす”“幽明相隔つ”和“お迎えが来る”,将词语使用频率前30的词汇及其使用频率列在表2:

由表3可见,在现代书面语中,日语高频率使用的死亡词语并不多,主要以自杀、死的通称、横死、宗教色彩、逝世、咽气、牺牲、外因死和病死为主。这九类中,自杀语类的数量最多,使用的词语数量占常用词语的33.3%。且随社会事件的发生,新词不断产生。例如:“一家心中(一家人集体自杀)”和“無理心中(逼着对方和自己双双去自杀)”。

综上,日语中描述死亡的词汇分类较细、数量较多且多属于书面语。但随着时代发展,除了自杀类词语使用频率上升而且增加了新词以外,许多词汇使用频率下降。

(二)日语死亡词汇特点

1.词汇来源广,历史悠久

首先,日语的死亡词汇中有许多词最早出现在历史古籍中。据『日本国語大辞典』记载,“老死”最早出现于14世纪的『源平盛衰記』,“物故”则最早出现于763年的『続日本紀』。

其次,日语的死亡词汇受宗教的影响,有属于不同宗教的死亡专用词语。如佛教传入日本后产生的表示高僧死亡的“遷化する”和“寂する”等词。除佛教外,日本死亡词汇还受基督教的影响,如:“神に/天に召される”专指基督教徒的死亡。

最后,日语的死亡词汇深受中国古籍影响,例如:日语中称“文人之死”为“白玉楼中の人となる(成为白玉楼中人)”。而“白玉楼”则指“文人墨客が死後にいくというあの世にある楼閣[10](文人墨客死后所在世界的高楼)”。据『日本国語大辞典』记载,该词实际上出自中唐诗人李贺的故事。又如“異域の鬼となる(死在远离故乡或本国的地方;死在国外)”出自李贺的书信《答苏武书》中“生为别世之人,死为异域之鬼”一句。再如“魚腹に葬られる(葬身鱼腹)”则是改自《楚辞·渔夫》:“宁赴湘流,葬于江鱼之腹之中。”

2.常用词汇的数量减少,使用趋向单一

“社会发展的每一步都会在语言中留下它的足迹。词义的客观性直接源于文化事实,从词义的存在状况可以窥视到当时的文化存在状况。由词汇的产生和消亡,我们能够看到社会文化发展的影子。”[4]76词汇并非一成不变,它反映着社会和语言发展的状况,随着时代和社会观念的变化,词汇也会经历消亡和产生。

对表1和表3进行对比可知,描述阶级色彩语类随着时代的变化,词语随身份的消失而消亡了。如:“卒去する”原指日本古代律令下指四品或五品官员的死去,如今已不再使用。与此同时,词语也经历着新生,使词汇系统保持平衡的状态。词语随着社会观念的改变而不断变化,如“尊厳死(对长期持续植物状态或处于剧烈苦痛的患者,中止其生命维持装置等人为延长生命的手段,使其保持作为人的尊严而死去)”[14]和“安楽死”(为使没有希望救治的病人解脱痛苦,采取将其死期提前的处置,亦指这种死亡)[14]。

综上所述,虽然日语死亡词汇分类较多,但是几乎每一类都经历了词语的消亡,也就意味着常用的词汇在不断减少。如一些出现在书籍、新闻中的词也逐渐淡出视线,这说明在死亡意义的表达上,日语死亡的表现形式趋向单一。

3.描述死亡现象较客观

从表3可知,现今使用率排名第二的语类是死的通称,占表1该语类词的80%,如:“死する”“死亡する”“死ぬ”“亡くなる”和“死去する”。这表明,人们更常使用对死亡的一般性描述,也就是对死亡这一现象的描述趋向“停止呼吸及生命力枯萎”的客观描述。除此之外,在描述不同种类死亡时,多数词直接以死的原因来组合成词,如:“戦死する(死在战场上)”“急死する(突然死亡)”和“怪死する(原因不明的离奇死亡)”。直观和客观地描述了死亡现象,而非使用形象化的描述。

王健宜曾在《扶桑词话》中探究过日本人的生死观。书中提到:追溯古代日语,“死ぬ”应为“死に”,可能与“しなえ”同源,即表示生命力的枯萎[15]66。从古籍可见,日本人认为死亡是一种生命的过程,是伴随生命而开始的。因此,他们对死亡的态度也是客观的,无论是从死亡词汇使用频率还是对死亡现象的描述中都能看出,日语死亡词汇的描述偏向客观,这与日本人一直以来对死亡的看法相符。

四、汉语死亡词汇介绍及特点

(一)汉语死亡词汇介绍

汉语的死亡词汇数量多,多属于书面语和婉辞。《现代汉语分类词典》中收录了239个汉语死亡词汇,分为死、逝世、牺牲、咽气、横死、短寿、临死、自杀八类。收录的词语比较全面,但其中一部分在现代汉语中已不再使用,如“山陵崩”“遽死”“埋玉葬香”和“殣”等。

通过调查,笔者认为《分类词典》的分类也存在以下问题:分类笼统,缺乏系统性;部分词语分类也缺乏理据性,如“回老家”“玩完儿”“见阎王”和“完蛋”这类俗称或含讽刺诙谐意义的词却被分到咽气类。为便于比较,笔者参照『分類語彙表』的分类并结合死亡词汇的意义、对象和原因等,将汉语死亡词汇细分为18小类,分别为死的通称、逝世(尊称)、病逝、自然死亡、宗教色彩、阶级色彩、牺牲、咽气、含讽刺、诙谐意味色彩、含比喻义、横死、外因死、客死、短寿通称、文人贤者死亡的专称、年轻女子死亡的专称、临死和自杀。具体的分类如表4:

“就一种语言来讲,它的词汇越丰富越发达,语言本身也就越丰富发达,表现力也就越强。”[16]205如表所示,汉语的词语表达丰富。如:文人墨客,宗教色彩,尊敬表达等。从数量和分类上看,汉语对于“死”相关表达丰富细致。有部分词语是单音节词,通常在古代汉语中出现,现代汉语中作为构词语素参与造词。

通过对BCC语料库查询得出的汉语词汇的使用频率,前30位如表5所示:

如表5所示,汉语词汇的使用频率较高,除“死”和“故”外,词与词之间词频的区间较集中且差距分隔较大,从“亡”到“自杀”的为第一个区间,使用频率极高(词频超过10000);从“去世”到“逝世”为第二个区间,使用频率偏高(词频在5000到10000之间);从“殒”到“断气”为第三个区间,使用频率一般(词频介于1000到5000),可见,现代汉语中常用的死亡词汇较为集中。

将表5与表4交叉比对能够得到现今常用的死亡语类,如表6所示:

由表6可知,汉语中除了死的通称类,牺牲类的词语也占据了相当的比例,排在第二位。虽然常用词汇的数量减少,但词频较高的词涵盖了多个死亡语类,仍能表达多样的死亡意义。

综上,汉语的死亡词汇数量较大且种类较多,语言表现力强。一些单音节词已变为不自由语素,书面语或婉辞中使用词语多为双音节,从整体上看,汉语中死亡类词语多且分类细致,与日语相似。

(二)汉语死亡词汇的特点

1.对死亡意义的描述偏形象化

汉语词汇中有以物作喻,具有形象化的特征的词语。如:“玉殒香消”“兰摧玉折”“填沟壑”“粉身碎骨”和“肝脑涂地”等。“汉语具有形象优先的造词心理,因汉民族思维有着重形象、重具体的特点,因此在造词时使用多种方法来达到形象逼真的效果,如直接出现喻体的比喻词。”[4]87这样的形象优先的造词法也体现在描述死亡的词语上,如:用玉和香代表年轻女子,用兰和玉代表贤人,通过代表每个人物的美好事物的破灭来喻人之死,表惋惜之情,又用身和骨的粉碎,肝和脑满地,通过身体粉碎喻死亡,形容死之惨烈,表示奋不顾身的忠诚。

2.死亡词汇多婉辞

在汉语中,描述死亡的词汇多为婉辞,甚至是闭口不提的禁忌语。汉语中不直言死亡,而使用间接表达,如:“见马克思”“仙游”等。笔者认为汉语中较多婉辞的原因有以下两点:首先,儒家向来推崇“未知生,焉知死”的现实态度,应该注重现世,而非未知的死亡。因此,死亡是汉语表达中首要的忌讳语。其次,“语言被赋予超人的神秘力量,人们迷信語言有一种超常的魔力,能给人带来各种祸福,以致将语言所代表的事物和语言本身划上等号。”[17]不直言死亡,希望在语言上对死亡进行回避,即对死亡持一种回避的态度,是对死亡的拒绝。

3.死亡词汇专称明显

汉语中,对统治者、年轻女子、文人贤者和僧人道士使用专门的死亡词语,但是,随着社会的变化,这部分词语也渐渐消失了。首先,专称词的出现反映了当时的社会面貌。中央集权制度是中国古代最主要的政治制度,意味着皇帝的权力至上,但随着中央集权制度的废除,带有浓厚阶级色彩的专称也随之消失了。其次,专称的出现也表明社会对某类人的重视。中国经历了长期的封建制度,九五之尊的皇帝地位极其之高,意味君主死的词语反映了对皇帝的尊重。含阶级色彩的死亡专称也是维系这一制度的重要媒介。《礼记·曲理》有曰:“天子之死曰崩,诸侯死曰薨,大夫死曰卒,士曰不禄,庶人曰死。”[18]67对不同阶级采用不同的专称体现了封建制度下的尊卑等级的规范性,在所有具阶级色彩的专称中,形容皇帝之死的词语占比最大,也就意味着在封建社会制度下,词汇是偏向位高权重者,与政治取向有关,为维护其统治权力而服务。

五、中日死亡词汇之文化对比

(一)日本“向死而生”的死亡文化

从语言的变化可以看出社会文化的发展历程,日本的死亡词汇经历过新生和消亡。在日语死亡词汇分类表中,有众多形容不同方式自杀的词,且使用频率很高,至今,自杀类词汇仍在不断扩充。“一个词语产生后,它便成为一个符号表象物,在人们的脑海中作为某一客观的代替物而固定下来,会在新旧成分上建立种种的联系。”[4]83这种新旧词语的联系即是语言的传承,也是文化的延续。这一发展趋势也反映了日本死亡率居高不下这一社会现实,其背后的自杀死亡的文化引人深思,与汉语相比,日语中有「心中」的死亡词语,体现着日本独特的自杀死亡文化。

「心中」是专门形容情侣或家族这类两人及以上共同自杀的词语。实际上,该词由来已久,其意义也经历了不断扩展的过程。「心中」最初只是指“尽真心,对人尽情分;特指男女之间,坚守对对方的信义与爱”,本无“死”之义。“死”词义是来源于日本江户时代剧作家近松门左卫门根据真实事件改编的剧本《曽根崎心中》。剧中平民德兵卫和妓女阿初真诚相爱,德兵卫无力替阿初赎身,两人为了能够永远在一起,于是便选择了死[15]68。自此,「心中」便带有“相爱的男女双方达成一致,一起赴死”[10]的意思,甚至时至今日拓展为不限男女之间,两个以上亲子和家庭一起赴死。日本人形成「心中」的自杀观念是受下面两个原因影响。

首先,日本的死亡观念受宗教影响深,尤其受佛教“无常观”的影响。佛教“无常观”提出“厌离秽土、欣求净土”[19]187,即认为现世污秽,主张转而寻求净土世界。这样的观念转移到「心中」的死亡观体现为:在现世中无法完成的事情,需要通过自杀的死亡方式来完成,这样死后便能在天国拥有幸福的生活。「心中」从“相爱的男女将自己的真情表现为某种形式,并将其作为双方爱情忠贞的证据展示给对方”的意思发展为“相爱的男女一起情死”,就不仅是忠心的象征,更是因为自杀使爱情得以美化和升华。日本人通过「心中」将情感发展到极致的浪漫。以至于日本人会发出“死ぬ目的を以って、この恋愛に入った(以死为目的,开始了这场恋爱)”[15]71这样的感叹。

其次,从「心中」的自杀对象能看出日本的死亡文化受集团意识影响深厚。完成「心中」的主体都是具有关联性的人,是一种小集团,无论是情侣还是亲人,都具有情感的联结,体现「集团志向性」,即是一种「むすび(连结)」和「つなぐ(系)」。因此,日本会出现情侣或一家人一起赴死的情况。『日本人の生死観』表达了对「一家心中」这类自杀行为的态度:“「一家心中」の日本における頻発と社会のそれに態度は、今日なお日本人にとっての死のイメージが、いかに密接に小集団、ことに家族と結びついているかを示している[20]208。(“一家心中”在日本的频繁发生及社会对它的态度表现了:“时至今日,日本人对死的印象,仍是如何与小集团,特别是家族,产生紧密联系的。”)在这种「集团志向性」的影响下,催生了类似「心中」的集体性自杀现象,展现了与中国不一样的死亡观念。

『日本人の生死観』中也对自杀的认识进行了如下描述:“自殺の「イメージ」における特徴は、自殺を必ずしも「悪」としないことである。ことに社会的責任の表現として自殺を「善」とすることである。”[20]211(日本人对自杀的印象并不一定为“恶”,特别是在社会责任层面所表述的自杀,被认为是“善”)这种社会责任体现为:日本人即使自我结束也不想寻求帮助,给他人造成麻烦。因此,自杀在他们的认知中,并不是一件坏的事情。日本人会根植「心中」自杀,是因为“心中情死”就是对美好幸福的追求,因为这就是一种夺去生命,追求“死后而生”的勇气。因此,日本人对自杀的行为是非常宽容的,甚至可以成为“善行”。

从日语词汇的角度分析,能够了解到日语的死亡词汇偏向客观的描述。加之,日本人古往今来对死亡的价值观是由“死”来认识“生”的,是通过“死”来追求“美学”的境界。

(二)中国“向生而死”的死亡文化

“物质文化对词语的影响是巨大的,宗教、思想、道德、观念对词语有着深刻的影响。”[4]51从上述归纳整理的词汇表与词频表中,我们能够发现中国独特的死亡文化。汉语中有许多感情色彩丰富的死亡词汇,它包含褒扬(如牺牲类词语)和贬低(如含讽刺、诙谐意味类词语)的情感色彩,反映了人们对死亡的看法受主观态度影响较大,体现了多样的死亡价值观。

首先,汉语的死亡词汇体现出重视现世的文化倾向。人们把对死亡的回避和恐惧转移到现世,希望在现世中创造价值,并将其价值的实现作为一种超越生死的媒介,从而能够从“生”的角度化解“死”的问题。这样的文化倾向体现在以下三个方面:

其一,在汉语死亡词汇中,表示为崇高理想而献身的牺牲类词语多达27个,排在词汇数量的第三位。且使用频率仍较高,在词频表中列第二位。从古至今,对死亡的描述中,献身、捐躯等都是带有正面的价值观的。从古代的“马革裹尸”到现代的“战死”;从为保全个人节气的“殉节”到为宗教或国家而牺牲的“舍生取义”;从表示尊重的“捐躯”到表示美化的“玉碎”。牺牲类词汇的充分继承和发展意味着社会对其重视程度较高,体现出人们对能够创造现世价值的人持赞美和推崇的态度。

其二,在汉语死亡词汇分类表中有如“逝世”“长逝”“千古”和“与世长辭”等这类包含尊重意味的词,表现了对德高望重老者的尊重。这种尊重的意义在于传承,即人在死后仍然用他们的价值和思想影响现世的人。因此,其死也永恒,并能够鼓舞现世的人创造价值,用现世的价值来衡量死去的人,这点体现了国人重视现世的死亡文化。

其三,汉语的死亡词汇存在对年轻人死亡的专称,例如:早死和年轻女子专称的词语。词语中透露出对英年早逝者的惋惜和心痛,也是对有能力却未能创造出价值就离世的年轻人的痛惜之情。

基于以上观点,在中国的死亡文化中,对现世价值持肯定的态度,骨子里始终流淌着儒家主张的“其生也荣,其死也哀”的血液。能够在现世中创造价值与奋力追求现实人生意义的态度是值得大家的赞扬与认可的。能为正义、理想、国家等高于个人利益的对象而“君子杀身以成仁”的牺牲精神符合儒家“必须是为仁为义而死,而非为个人利益而死”[21]的思想主张。除此之外,对德行的追寻和对后世的启迪,也是一种现世价值的实现。对未能完成现世价值创造的年轻人,则会感到惋惜。“儒学是通过积极地建功立业来超越生命的有限性的。”[22]无论是“杀敌疆场”“马革裹尸”还是“宁为玉碎”“不为瓦全”,都是为完成现世的价值和理想,以达到“生死也荣”的追求,体现了国人追求现世的价值取向。

其四,中国人对死亡的描述中常常使用婉辞或忌讳语,对死亡采取一种趋利避害的规避心理。但是对厌恶的事物和人,国人却毫不顾忌使用“死”进行唾弃、咒骂和嘲讽。中日词汇对比表中,日本的死亡词汇共15类,汉语死亡词汇共18类。从具体分类可以看出,汉语的死亡词汇较日语相比多出了三类,其中有一类为含讽刺、诙谐意味类,如“毙命”“回老家”“玩儿完”“完蛋”“呜呼哀哉”“翘辫子”“一命呜呼”。这些词虽有“死”的意思,但主要包含浓厚的贬义色彩。甚至还有出现如“短命”和“断命”这类詈词,表示对事物的厌烦和不满。这也能从侧面反映出人们对死亡持回避的心理,“死”这一现象是人们想要规避的表达,因此面对厌恶的事物是才会直言其死。

综上,除牺牲类和尊称类的词语带有赞美的情感色彩以外,大部分的死亡词汇都有规避语义甚至贬义的感情色彩倾向。从词汇的角度可以看出中国人对“死亡”现象的好或坏的态度是按照其对事物的看法而决定的,既有对现世建功立德立言的追求和赞扬,也有对厌恶之物诅咒的蔑视态度。但无论从何种角度,中国人对死亡的态度依然是较为回避的,是用“生”的角度去看待“死”,以此达到超越现世。日语中虽也有赞扬牺牲的词语,但总体上,词汇体现出的价值为中立和褒扬的,极少出现带贬义色彩的词。

六、研究总结与反思

“语言就像一面硕大无朋的镜子,它反映了社会生活的各个方面。”[23]日语和汉语的死亡词汇在数量和分类上有很多相似之处,但是深入研究词汇的意义、来源、使用频率,却能够发现数据以外的天壤之别,如:词汇的形象化、情感的主客观等。通过对词汇的分析,中日两国的死亡文化渐渐浮现在眼前。尽管描述死亡的词汇互有交叉,但无论是中国的死亡文化还是日本的死亡文化,都有其特别之处,中国“向生而死”的死亡文化,表现为中国是以今世的价值完成来衡量死亡,生的光荣,所以死的伟大,以此超脱死亡,而日本“向死而生”的死亡文化则体现为超脱,通过死完成生的追求。从词汇的角度出发,能通往社会的死亡文化的方方面面,了解历时和共时的死亡文化。

虽对死亡文化进行了初步的研究,但仍有以下三个方面有待完善:

1.词汇调查没有涉及词性分类,不够全方位

本研究中所使用的中日死亡词汇表中的词没有涉及词性的分类。

首先,日语的死亡词汇分为“用の類”和“体の類”两类,笔者在整理词汇表时,只以“用の類”的词汇为基础,在“体の類”中补充“用の類”没有的词汇,因此,研究中涉及的日语词汇词性混乱。

其次,日语词汇和汉语词汇的词性不能一一对应,在词汇对比时没有涉及关于词性的考量,研究有所缺失。

2.词语语义交叉,分类统计不细致

汉语的死亡词汇存在单音节词,常出现在古汉语中,现代汉语中多作为构词语素参与造词。因此,部分单音节词存在多个语义,数据查找时难以完全区分,缺乏义频率分析,数据统计不够严谨。

3.词汇分类不够,具体语类归纳不准确

在对日语和汉语的死亡词汇进行分语类划分时,虽参考了『分類語彙表』和《现代汉语分类词典》的分类方法,也通过词语的意思进行分类,但一些词语的意思,就遵循分类词典的方法进行划分。例如:汉语的逝世类中“故世”“谢世”“下世”等表示死亡意义的书面语,并非死的一般表达,因此只按照词典的归类分到了逝世类。

另外,部分词汇归类不够准确。如:日语死亡词汇中的文学色彩类包括表现文人逝世的词语与从文学作品中提取的词语。其中表现文人逝世的词语与“文学色彩”的相关性不足,分类准确性有待商榷。

笔者希望以“死亡文化”为研究起点,通过对不同领域的词汇研究,完善上述三点有待改进的地方,发挥语言的文化属性,能真正将语言与文化融合起来,以期产生新的文化视角。

参考文献:

[1]王健宜.文化语言学[M].北京:高等教育出版社,2013.

[2]罗常培.语言与文化[M].长春:吉林出版集团股份有限公司,2017.

[3]汪大昌.语言和文化[M].北京:首都师范大学出版社,2009.

[4]苏新春.文化语言学教程[M].北京:外语教学与研究出版社,2006.

[5]日本国立国語研究所.『分類語彙表』[Z].秀英出版,1964.

[6]苏新春.现代汉语分类词典[Z].北京:商务印书馆,2013.

[7]松村明.大辞林(第三版)[Z].三省堂株式会社,2010.

[8]日本讲谈社.日汉大辞典[Z].上海:上海译文出版社,2002.

[9]類語例解辞典[Z].东京:小学馆,2003.

[10]日本大辞典刊行会.日本国语大辞典[Z].东京:小学馆, 1972.

[11]NINJAL-LWP for BCCWJユーザマニュアル[EB/OL].(2012-12-12)[2019-01-10].

http://nlb.ninjal.ac.jp/site_media/pdf/NLB.manual.v.1.40.pdf.

[12]现代汉语大词典[Z].上海:汉语大词典出版社,2000.

[13]BCC使用帮助[EB/OL].[2019-01-15].

http://bcc.blcu.edu.cn/help.

[14](日)松村名,佐和隆光,养老孟司等著.邵延丰中文版主编.新世纪日汉双解大辞典[Z].北京:外语教学与研究出版社,2009.

[15]王健宜.扶桑词话:日本人、日本语、日本文化[M].天津:天津人民出版社,2000.

[16]黄伯荣,廖序东.现代汉语(增订五版)[M].北京:高等教育出版社,2011.

[17]郎晓秋.汉语“死亡”禁忌的来源及语用分析[J].语文学刊(教育版),2004(5).

[18](西汉)戴圣编纂.礼记·孝经[M].胡平生,陈美兰,译注.北京:中华书局,2007.

[19]赵敏.日语语言学理论研究与日本文化探析[M].北京:中国水利水电出版社,2017.

[20]加藤周一,M.ライシュ,R.J.リフトン.日本人の生死観 下[M].矢島 翠訳.岩波新書,1977.

[21]陈川雄.论先秦儒家的生命价值观[J].孔子研究,2001(5).

[22]郭院林,潘晨.儒家和英国基督教生死觀之比较[J].常州大学学报(社会科学版),2016(4).

[23]伍铁平.语言是社会的一面镜子——词汇比较研究[J].现代外语,1984(2).

- 丙烯酰胺的相关法规介绍及技术解决方案

- 八大行业解决方案齐亮相,G7智慧物联助传统产业释放新动能

- 创造共享价值,促进社会共治,第二届全球食品安全共治论坛在京举行

- 食品安全信息溯源系统及相关技术

- 浅析日本食品安全监管制度对我国的启示

- 关于标签不符合食品安全标准与标签瑕疵的法律分析

- 以人为主、以法为基、技术驱动,迈步进入“更智慧的食品安全新时代”

- 科学创新,技术落地

- 聚焦三大亮点专区,Sino-Pack 2020蓄势待发

- 2019《亚洲国际营养保健食品展》向亚洲推介全球营养保健食品的新发展

- CIFSQ 2019在京举行

- 啤酒瞬时加热灭菌设备,保证微生物安全性

- 沃尔玛直接进口新品率呈双位数增长

- 安捷伦在第二届中国国际进口博览会上收获合作硕果

- 河南省市场监督管理局组织集中销毁一批假冒伪劣食品

- 修订后的《食品安全法实施条例》于12月1日起施行,要求禁止对食品虚假宣传

- 郑州市召开团餐企业6S标准化管理、“互联网+明厨亮灶”建设工作推进会

- 食品安全,你我共建

- 论文征稿函

- 石墨炉原子吸收法测定食品中镉含量的不确定度评定

- 新常态下食品安全法律法规与标准课程建设研究

- 健康中国战略下大学生食品安全现状及自我保护举措研究

- 多功能GEAVisitronALL-IN-ONE一体化灌装机即将到达澳大利亚

- 浅谈乳制品生产设备设施的清洗

- 支招“新塑料经济”,克朗斯在行动

- overnurse

- overnursed

- overnurses

- overnursing

- overnutritions

- overobedient

- overobediently

- overobese

- overobesely

- overobeseness

- overobesenesses

- overobject

- overobjected

- over-objected

- overobjecting

- over-objects

- overobjects

- overobvious

- overoffend

- overoffended

- overoffending

- overoffends

- overoffensive

- overoffensively

- overoffensiveness

- 霸绪

- 霸者

- 霸臣

- 霸蛮

- 霸衿

- 霸论

- 霸说

- 霸轨

- 霸迹

- 霸道

- 霸道横行

- 霸道(一)

- 霸闰之朝

- 霸陵

- 霸陵伤别

- 霸陵呵夜

- 霸陵尉

- 霸陵折柳

- 霸陵醉尉

- 霹

- 霹拍

- 霹空

- 霹诬

- 霹雳

- 霹雳列缺