陈 俊

摘要网络技术是新兴技术,由网络所形成的虚拟空间对人类生活的方方面面都产生了重要影响,理论界对网络所带来的新型政治形态,褒贬不一,但是无论如何人们都没有办法忽视网络对公民民主参与的影响。我国正处于建设中国特色社会主义民主政治建设的关键时期,社会也正处在转型期,如何认识网络民意所带来的正反两方面的作用具有其重要价值和意义。

关键词网络民意 民主参与 网络技术

中图分类号:D63 文献标识码:A 文章编号:1009-0592(2009)11-227-02

20世纪70年代互联网络在世界范围内逐步兴起,随后以迅雷不及掩耳之势席卷全球,成为改变人类社会生活方式最重要的工具。在我国,互联网络也呈现出一种蓬勃发展之势,从数据显示2009年1月14日,据中国互联网网络信息中心(CNNIC)发布的《第23次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截止2008年底,中国网民数已达到2.98亿,中国互联网普及率以22.6%的比例首次超过21.9%的全球平均水平,跃居全球第一。从国内现实发展状况来说,近来发生的一系列网络事件让我们不得不关注借住网络平台所进行的民意表达,基于本文研究逻辑,笔者首先要对网络民意和民主概念作界定。

一、网络民意的概念与特点

了解网络民意,首先需要简述民意的概念。民意是一个国家的公民对特定的事件所反应出来的认识和看法的综合。各国学者对民意的界定不一,如韩念西(Bernard·C·Hennessy)在其1965年所著的《民意》一书中,将民意定义为:“民意是一群特定的人,针对具有一定重要性的事务,所表达出来的各种不同看法的总和。”①德国哲学家加尔夫(Christian·Garve)给民意下的定义是:“民意,是一个国家的大多数公民,每人反省或实际了解某件事所得到的判断后,许多人的公识。”②从以上定义我们可以看到不管怎么给民意下定义,都有其共同点:民意始终是一种看法和认识,是人们对事件的关注而得到。问题在于:究竟是人们对于事物判断后形成的公识还是各自不同看法的总和,意见不一。笔者认为应当综合这两点即:民意是民众针对特定事物时所表现出的不同看法和认识,以及对特定事物基于人们认识事物所依赖的社会一般价值观念基础上所形成的趋于稳定和一致的意见和认识。所谓网络民意就是民众利用网络技术为平台,通过其形成的公共虚拟空间为表达场所而形成的民意。

网络民意与传统民意表达方式相比,有其明显的特点:第一,表达空间的特殊性。网络形成的特殊空间和传统媒体(报纸、电视,广播)相比具有极大的不同,有学者把网络所形成的虚拟空间叫做“赛博空间”:“人们将计算机的数字化信息存储和处理能力通过现代通信技术联结起来,从而形成了一个崭新的社会生活和交流的空间——赛博空间。”③第二,网络民意的直接性与杂乱性。网络民意的表达是自由的也是平等的,正是基于此,与借助电视报纸等传统媒体表达出的民意相比,更加具有直接性。而网络民意的直接性又导致监管的困难,从而表现出杂乱。最后,网络民意还具有表达的广泛性和自由性。

网络民意对公民民主参与的影响,有学者称之为“网络民主,有鉴于此,我们需要对民主及其参与式的特性做简要分析。

二、民主及民主参与问题

民主是一个政治历史范畴,受到特定的时代背景的影响,不同的学者基于不同的阶级立场对民主有不同的认识,因此,民主具有鲜明的阶级性。我国是一个社会主义国家,社会主义民主和资产阶级民主有着本质的不同。民主本身是静态的,属于制度层面的,其表现形式也可以是多样的,但是,无论民主采取何种形式,其关键在于民众的参与,所以,民主参与本身是实现民主的重要途径。

马克思恩格斯认为“民主制度作为类概念的国家制度。”④这句话揭示了民主是一种国家制度,而国家是阶级统治的工具,于是民主便具有阶级性。列宁认为“民主意味着在形式上承认公民一律平等,承认大家都有决定国家制度和管理国家的平等权利”。⑤列宁的说法实际上明确了民主的实质是承认公民的政治参与的平等权利,列宁首次强调民主的参与特性。

毛泽东同志继承和发展了马列主义关于民主的认识,并在此基础上与我国实际相结合,得出了新的认识。毛泽东同志与黄培炎先生谈及共产党怎样才能“跳出周期率”的问题时说:“我们已经找到新路,我们能跳出这周期率。这条新路,就是民主。只有让人民监督政府,政府才不敢松懈。只有人人起来负责,才不会人亡政息。”在治党治国治军等重大问题上,毛泽东同志主张用民主的方法,他说:“民主的方法,就是说必须让他们参与政治活动,不是强迫他们做这样做那样,而是用民主的方法向他们进行教育和说服的工作。”⑥毛泽东同志强调了民主的方法是体现出一种自由的政治参与。

在建设中国特色社会主义的新时期,邓小平同志再次肯定民主的重要性。他认为:社会主义民主是一个复杂多样、内涵丰富的概念,没有民主就没有社会主义,就没有社会主义的现代化。强调:“我们过去对民主宣传得不够,实行得不够,制度上有许多不完善,因此,继续努力发扬民主,是我们全党今后一个长时期的坚定不移的目标。”⑦他把发展社会主义民主政治上升到了党的工作目标的高度,突出显示了新时期中国特色社会主义民主政治建设的重要性。

总之,民主的发展始终离不开广大民众对政治的积极阶级参与,在参与中体现民主,否则所谓的民主就无从体现。

三、网络民意对民主参与的影响

民主参与程度,是衡量民众民主参与和监督的积极状态的标准。近年来,日趋成熟、理性的网络民意表达和各级领导迎接网络民意的开放姿态之间呈现良性互动趋势。各种社会事件诸如“南京天价烟”、“华南虎照”、“躲猫猫”、“邓玉娇案”、“杭州飙车案”中显示出强大的网络舆论监督力量,网民表现出极大的民主参与和监督的热情。公权力机关与网民的良好互动形成了网民参与社会事件或政府公共决策的热情高涨,成为新时期建设中国特色民主政治的一道独特的风景线。以今年网络上反响强烈的案件之一的“邓玉娇案”为例:

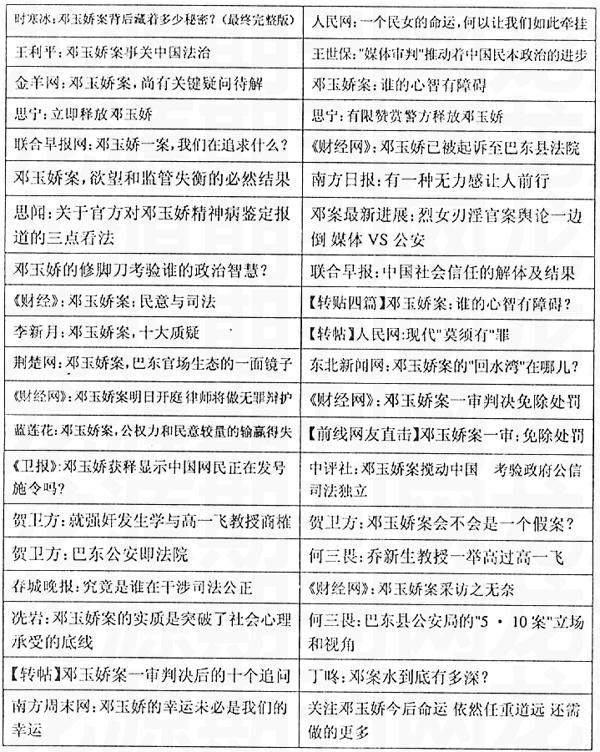

关于本案事实,见相关报道。邓玉娇案件经互联网报道后,在网络上引起强烈反响。该事件在网络中迅速引起广泛关注,如惊涛拍岸卷起千堆雪,网民们充分参与讨论,从案件事实到法律适用情况,表达出对该事件极大的热情。自己对邓玉娇一案的强烈关注,社会各界通过网络表达了对该案件的关注,部分网络知名人士也相继在博客撰文,摘要部分标题简单列举如下:

以上统计仅仅是较有影响力的网络文章和意见表达。普通民众对此事的关注更是超出可列举的范围,在著名搜索引擎谷歌中打入“邓玉娇”,谷歌统计:“搜索邓玉娇获得大约1990000条查询结果”;⑧在另一著名搜索引擎百度中打入“邓玉娇”,百度统计:“百度一下,找到相关网页约7740000篇,用时0.002秒”⑨,邓玉娇案发后一周内,全国主流网站都相继开始跟踪报道。在网上,有关本案的点击量均以数十万计,网络互动平台上有成千上万条留言。有的网民对案件进行理性的分析和探讨,有的网民言辞偏激。经过这次事件,邓玉娇瞬间成为网络热点人物,成为网络舆论监督的经典案例。

总之,以特定的事件所表现出来的网络民意,是公民民主热情的散发,是公民民主参与和监督的体现,是公民民主、自由、公平、公正意识的觉醒,将在一定程度上有利于中国特色民主政治建设的发展。

四、网络民意:狂欢后的迷惘

网络以其特有的集聚力和表达力获得广大民众的特殊青睐,人们在网络的虚拟平台中尽情抒发自己的情感,但是人们在狂欢之余却又陷入了另一种迷惘,伴随着人们参与热情的提高,另一个值得我们警惕的问题随之而产生。我们借用“网络暴政”一词来对这种现象进行定义。“网络暴政”目前在学界尚未有明确界定。查阅相关资料,引用光明网的一篇评论《从郭敬明事件看网络暴政与新犬儒主义》中作者慕毅飞的“网络暴政”概念较为贴切:“我说的网络暴政,是指多数网民形成网络强势,利用密集的点击和跟帖,不顾事实,强词夺理;不容分辩,党同伐异;不讲理性,恶语伤人;甚至于走出虚拟的网络,干扰别人现实的生活。”在目前,互联网络蓬勃发展的今天,网络暴政现象随处可见。值得我们警示,如被媒体称为“中国明星状告网民名誉侵权第一案”、“2006年十大网络纠纷事件”之一的网络歌手张可可诉海南天涯在线网络科技有限公司侵害名誉权的案件⑩,已然落幕了,不管审判结果怎么样,因为这涉及到法律的适用问题,我们在此先不做讨论,但是,这起网络事件对当事人确实带来了伤害。事实上,“人肉搜索”已经作为互联网民们在网络上披露个人相关信息,甚至是个人隐私常用的手段。这值得我们反思。

我国正处在社会转型期,就业问题、贫富差距等社会问题突出,人们在现实生活中遇到各种各样的压力,人们极易形成各种各样的消极情绪,我们知道互联网络信息量大,对大规模信息量的监管难度极大,消极情绪与网络的这种弱点一拍即合,这就会直接导致各种宣泄情绪出现在网络的虚拟平台上,更有甚者,部分网友利用互联网络平台的开放性,出于个人恩怨情仇,借用网络民意之名实行网络暴力,采取揭露隐私、侮辱诽谤等严重危害他人合法权益的手段伤害他人名誉。这是一个令人恐惧的现象,值得我们去正视。

五、结语

互联网络是新时代的新技术,在网络虚拟空间中,我们获得了前所未有的解放和自由。形成一个良好的,有序的网络公共空间对于培养人们政治参与的民主参与有着重要的作用,对公共权力的监督将更为有效,正如德国著名学者哈贝马斯所说,网络“能够创造种种新的联系,在迄今不曾有过的公众领域,建立起文学的、科学的和政治的公众领域,它也能够肢解现有的公众领域,因而使富有意义的联系化为乌有”豘,对这种良好的网络民意与政府良性的互动所形成的一新的“公共领域”我们是抱有良好期待和希望的,但是我们在关注网络的重大作用的时候同样不要忽视网络的负面作用,引导互联网络对民主参与的良性作用。

注释:

①B·C·Hemmessy.Pulicoipion.Belmout:Wadsworth Publishing Company.1970.24-25.

②王来华.对舆情、民意和舆论三概念异同的初步辨析.新视野.2004(5).

③曾国屏.赛博空间的哲学探索.清华大学出版社.2002年版.第3页.

④马克思恩格斯选集(第1卷).人民出版社.1956年版.第280页.

⑤列宁选集(第3卷).人民出版社.1995年版.第201页.

⑥毛泽东著作选读(下册).人民出版社.1986年版.第765页.

⑦邓小平文选(第2卷).人民出版社.1994年版.第176页.

⑧谷歌.http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&source=hp&q=%E9%82%93%E7%8E%89%E5%A8%87&aq=f&oq2009-9-20.

⑨百度.http://www.baidu.com/s?wd=%B5%CB%D3%F1%BD%BF2009-9-21.

⑩网络歌手状告天涯侵权.http://www.hinews.cn/news/system/2007/12/29/010184773. shtml.

彭兰.中国网络媒体的第一个十年.清华大学出版社.2005年版.第281页.

参考文献:

[1]刘文富.网络政治:网络社会与国家治理.北京:商务印书馆.2002年版.

[2][美]马克斯·劳卡.图书馆目录.北京:人民出版社.1957年版.

[3]曾国屏.赛博空间的哲学探索.北京:清华大学出版社.2002年版.

- 《中外果树树形展示与塑造》

- “中国果树地方品种图志”丛书出版发行

- 《果农之友》投稿须知

- 书讯

- 扎根农村干事业 勇做致富带头人

- 天水果业的辉煌、无奈与出路

- 苹果百亩连片建园及机械化应用投资及效益分析

- 加快产业转型升级 推进现代果业建设

- 苹果树修剪中应注意的“十不定律”

- 葡萄倒春寒的预防与补救

- 山楂锈病的发生与防治

- 绿盲蝽的危害与防治对策

- 石榴蚜虫的发生与防治

- 梨小食心虫安全防治

- 苹果树小叶病的发生与防治

- 桃树3—4月份的管理技术

- 苹果园周年管理月历(3月)

- 蓝莓温室栽培技术

- 苏北地区冬枣无公害生产栽培技术

- 嵌芽接方法在核桃春季嫁接中的应用

- 葡萄建园实用新技术

- 桃树引种购苗时需要注意的若干问题

- 回眸农机化进程 推进农机化发展

- 现代果业“神富林” 脱贫致富“幸福林”

- 桃园使用除草剂危害大

- devisement

- devisen

- devisers

- devises

- devising

- devisings

- devision

- devisions

- devoid

- devoided

- devoiding

- devoid-of

- devoids

- devolution

- devolutionaries

- devolutionary

- devolutionists

- devolutions

- devolve

- devolved

- devolvement

- devolvements

- devolve on

- devolve on/upon sb/sth

- devolver

- 扶灵

- 扶犁

- 扶犁手

- 扶留

- 扶疏

- 扶疾

- 扶疾手此

- 扶病

- 扶病前往

- 扶盲

- 扶直

- 扶着

- 扶着墙

- 扶着对方的胳膊

- 扶着栏杆

- 扶着桌子

- 扶穷

- 扶立拥戴

- 扶筇

- 扶筋

- 扶策

- 扶策读书

- 扶箕

- 扶翊

- 扶翼