李静杰

内容摘要:佛钵信仰与传法思想,是中古时期印度、中亚、中国重要的文化现象和思想意识,形成两条相互关联的发展轨迹。其一,基于有关佛钵的释迦佛教化事迹,西北印度约2—5世纪上半叶形成以礼拜、供养为特征的佛钵信仰中心地,又直接或间接地影响到中印度、东南印度及西域。中亚4世纪前后佛钵供养与兜率天上弥勒菩萨组合表述传法思想,佛钵已然成为佛法象征。中原6世纪末叶作为潜流存在的佛钵信仰,演化为传法思想发展的依托形式。其二,发端于西北印度的传法思想,与兜率天上弥勒菩萨信仰联系起来。中亚、西域6、7世纪弥勒菩萨信仰与末法及传法图像浑然一体表现,突出了传法的紧要性。中原6世纪末叶佛教图像呈现末法、护法、传法思想集结现象,作为核心的传法思想成为一股强劲的佛教思潮。佛钵信仰与传法思想以兜率天上弥勒菩萨为纽带互为表里、并行发展,直观地反映了人们的信仰热情和密切文化交流的情况,佛教发展的曲折经历亦同时显现。

关键词:佛钵信仰;传法思想;弥勒

中图分类号:K879;K879.41文献标识码:A文章编号:1000-4106(2011)02—0041—12

Practices of the Buddhist bowl and Dharma thought andtheir related images

LI Jingjie

Abstract: Both the practices of Buddhist bowl and Dharma Thought were an import cultural phenomenaand ideology for Medieval India, Central Asia and China. The two shared a development that was intertwinedthroughout history. First, based on the Buddhist Bowl referred to in Sakyamuni Buddha's life stories,worshipping practices were established during the second to early fifth centuries in Northwest India, whichbecome the founding place for Buddha Bowl practices. This eventually, directly influenced Central andSoutheast India, as well as the Western Regions. Around the forth century in Central Asia, the Buddha Bowlwas combined with the Tusita Heaven Maitreya Bodhisattva to narrate Dharma Thought, thus making theBuddha Bowl a symbol of Buddhism. During the late sixth century, there was an undercurrent of Buddhist Bowlpractices throughout the Central Plain, which later evolved into the cradle for the development of DharmaThought. Second,

the Dharma Thought that originated from Northwest India were combined with thereligious beliefs in Tusita Heaven Maitreya Bodhisattva. During the sixth and seventh century in Central Asiaand the Western Regions, images of Maitreya Bodhisattva included depictions of Mofa (the latter day of thelaw) Hufa (the defenders of the Dharma) and Chuanfa ( the transmission of the Dharma). These served ascore values to Dharma Thought, and became a dominant Buddhist trend. The Tusita Heaven MaitreyaBodhisattva served as a medium that connected the intrinsic values of Dharma Thought and the symbolicBuddhist Bowl, thus allowing the two to progress in parallel. Intuitively, this serves as a reflection on people'sreligious passions and the close interaction between cultures, as well as a record of Buddhism's development..

Keywords: Beliefs of Buddha Bowl; Buddhist Thought Transmission; Maitreya

一佛钵信仰的传播与发展

(一)中印度有关佛钵的释迦佛教化事迹

释迦菩萨在菩提伽耶大菩提树下,六年冥想苦思,一朝幡然省悟人生道理,成就佛陀智慧。释迦佛为教化众生而受其供养,其时须弥山四方山头分别化出石钵,四方天王各捧其钵前来奉献,释迦佛运神通力合四钵为一体,口沿现出四钵唇痕迹,示佛法自然及以平等心开化天下群生。东晋末期法显与初唐玄奘曾经巡礼四天王奉钵故地。

释迦佛持此钵游行乞食,教化众生,令其归依三宝,生布施之心、觉悟之意,种植当今以至来世福田。表面看来用作乞食的佛钵,从诞生那天已然成为教化的象征,在三藏经典中,四天王奉钵以外尚有四事著称。其一,降伏火龙。释迦佛入事火迦叶火龙窟中,神通变化,降伏毒龙,纳入钵中,迦叶兄弟及其弟子千人诚服归依,最早佛教僧团于是形成。其二,猕猴奉蜜。释迦佛游行吠舍厘林中,一猕猴持佛钵上树取蜜奉献于佛,猕猴布施之心满足,闻者同时感化。其三,度化鬼子母神。诃利底药叉女(即鬼子母神)生子五百,而每夜取食王舍城人家子,释迦佛遂藏匿其最小爱子,覆在钵盂之下。诃利底药叉女求子不得,痛苦懊悔,受不杀戒,拥护佛教。其四,阿育王施土因缘。阿育王前生为小儿时游戏于沙土中,见

佛生仰慕心,以土为食奉献佛钵。释迦佛预言,此儿百年后当往生做转轮圣王,一统天下,护持佛教。

在这些神奇事迹中,佛钵作用超乎寻常,几乎成为不可缺少的教化工具。这些事迹都发生在中印度,亦即佛陀当年实际活动区域。从相关佛传美术情况看,贵霜朝以后佛钵关联事迹图像才发展起来,即便如此,中印度只是四天王奉钵、猕猴奉蜜图像有所流行,其余则不多见,相反,在西北印度伴随佛传图像盛行而频繁出现。值得注意的是,以佛传形式出现的佛钵关联事迹及其图像,所关注的都是释迦佛教化本身,其佛钵还不具备供养、礼拜的内涵。但是,佛钵之所以能够脱离佛传,发展成一种独立信仰,根本原因就在于其中不可思议之内涵。

(二)以西北印度为中心的佛钵供养

1.西北印度的佛钵供养

释迦佛说法教化45年而入涅槃,留存佛钵于吠舍厘梨车部族,以供追念。其后,五六百年间佛钵下落不明。《马鸣菩萨传》传说记事,则隐约透露2世纪前后佛钵传人西北印度的信息,这种情况与贵霜帝国第三代王迦腻色迦扩张版图到恒河中游的情况一致。

5世纪初,法显游历西北印度,记述了佛钵传闻及供养情况。《法显传》:“到弗楼沙国。(中略)佛钵即在此国。昔月氏王大兴兵众,来伐此国欲取佛钵。既伏此国已,月氏王等笃信佛法,欲持钵去,故大兴供养。供养三宝毕,乃挍饰大象,置钵其上,象便伏地不能得前。更作四轮车载钵,八象共牵复不能进。王知与钵缘未至,深自愧叹,即于此处起塔及僧伽蓝,并留镇守,种种供养。可有七百余僧,日将欲中众僧则出钵,与白衣等种种供养,然后中食。至暮烧香时复尔。可容二斗许,杂色而黑多,四际分明,厚可二分,甚光泽。贫人以少花投中便满,有大富者欲以多花供养,正复百千万斛终不能满。宝云、僧景只供养佛钵便还。(中略)慧应在佛钵寺无常。”

弗楼沙国即犍陀罗故地,为贵霜帝国建都所在。推测此大月氏王为1、2世纪贵霜帝国初期某王,该王为佛钵起塔建寺并守护供养的传说记述,或许与《马呜菩萨传》叙述佛钵从中印度而来传闻有所关联,暗示西北印度佛钵信仰兴起的史实。法显在佛钵寺所见庄重供养佛钵仪式,反映了人们视佛钵为圣物,及其虔诚而浓厚的信仰热情,这种景况大约持续到5世纪中叶,北方噘哒人侵入西北印度并破坏佛教为止,以至于6世纪初叶宋云、惠生游历西北印度期间,无复佛钵供养见闻。

现存若干约2、3世纪犍陀罗雕刻,再现当时佛钵供养情形。已知实例所见佛钵图像,多表现在圆雕佛、菩萨像基座前面。佛像分坐像、立像两种。菩萨像目前只见于立像。巴基斯坦Sahr-i-Bahlol出土释迦佛坐像(图版23—1、23-2),施转法轮印。基座前面中央浮雕一大钵,钵中盛满花卉,两侧各一世俗人物单腿跪坐合掌供养,宛如《法显传》所述虔心供养、花满佛钵之情景。德里博物馆87.1153号释迦佛立像(图版24-1、24-2),左手执袈裟,右手残缺(原初似施无畏印)。基座前面中间,佛钵置于平台上,作前上面透视表现,四天王奉献四钵套合形成的四钵唇痕迹历历分明,佛钵上方为四柱擎起的宝盖,寄托着人们珍视、崇敬的情感。两外侧各伫立一比丘右手执花供养,与尚且空腹的佛钵呼应。在西北印度地域,佛钵与释迦佛组合表现,意义转移到信仰方面,性质已不同于佛托钵教化,不仅反映了佛钵信仰伴随释迦佛成道教化事迹传播发展的史实,更重要的在于当时人们寄予佛钵崇敬有加的情感。

明确表现佛钵的菩萨立像已知2例。其一为东京松冈美术馆藏弥勒菩萨像(图版25-1、25-2),弥勒菩萨左手执水瓶,右手残缺(原初似施无畏印)。基座前面中间,佛钵置于平台上,其中花蔓凸起,佛钵上方为四柱擎起的宝盖,两外侧各伫立一世俗供养人。其二为日本私人收藏菩萨像(图版26),两手及持物残缺,造型与松冈美术馆藏弥勒菩萨像相象,推测为同种尊格。基座前面中间,平台上放置盛满花卉的佛钵,上方装置华盖,两侧分别伫立三世俗人物合掌供养。上述二实例,佛钵与弥勒菩萨组合表现,大体可以看作佛钵与释迦佛组合表现的移植形式,依然反映了人们供养佛钵的热情。但是,佛钵毕竟为释迦佛饮食与教化之器,与弥勒菩萨组合已经超出了一般化供养的内涵。弥勒继释迦佛之后成道教化的叙述,在小乘、大乘经典中频繁出现,佛钵与弥勒菩萨组合,似乎蕴涵着弥勒菩萨传承释迦佛衣钵的用意,亦即传法思想的萌芽。另一方面,在包括上述二实例在内的犍陀罗弥勒菩萨,绝大多数表现为修行者形象,特别强调弥勒菩萨求道性的一面,与中亚、西域兜率天上弥勒菩萨,注重兜率天净土与传法表现的情况有所不同。因此,犍陀罗佛钵与弥勒菩萨组合图像,应该看作反映了萌芽状态的传法思想。

此外,巴基斯坦斯瓦特Katelai佛塔出土降魔成道浮雕嵌板(图版27),在尖拱形龛下部表现降魔成道图像,上部图像分三层,由下而上各层中间部位分别表现圆轮、佛钵、舍利容器,各层两侧分别表现二、三比丘等单腿跪坐供养。降魔成道亦即释迦觉悟成道,标志佛宝出现,圆轮应即法轮,代表法宝,比丘则为僧宝的体现,此三者构成佛教三宝。舍利容器意味着舍利的存在,舍利通常还用于象征等同佛教教义的法身。那么,上二层图像应表现了释迦佛涅槃后,人们虔诚供养佛钵与舍利的情形。大体与失译(附西晋录)《佛灭度后棺敛葬送经》“佛告阿难,吾虽灭度,后留钵及舍利,若有贤者肃心奉养。终皆升天”的记述相对应。一并提及佛钵与舍利,两者似乎都具有佛法象征涵义,从比丘供养情形判断,或许同时具备传法意图。

以上实例中佛钵图像,或表现在佛、菩萨像基座前面,或表现在佛传场面之外部位,脱离了释迦佛教化事迹,以供养、礼拜的形式出现,突出了信仰的意义。再者,这些实例之钵多放置在上有华盖的平台上,很可能如实地反映了当时的具体供养形式,这可以从后述玄奘关于犍陀罗佛钵宝台遗迹记录,得到某种程度的印证。

在中国早期西行求法或巡礼僧人之中,多有供养佛钵事情,几乎集中在5世纪前半叶。最早者为前述《法显传》所载法显一行人的供养。其后,见于南梁慧皎《高僧传》诸例如下:

①卷3《智猛传》:“智猛(中略)以伪秦弘始六年(404)甲辰之岁,招结同志沙门十有五人,发迹长安。(中略)至厨宾国,(中略)于此国见佛钵,光色紫绀,四际尽然。猛香花供养,顶戴发愿,钵若有应,能轻能重,既而转重,力遂不堪,及下案时复不觉重,其道心所应如此。”

②卷3《昙无竭传》:“昙无竭(中略)以宋永初元年(420),招集同志沙门僧猛、昙朗之徒二十五人,共赍幡盖供养之具,发迹北土,远适西方。(中略)进至蘮宾国,礼拜佛钵。”

③卷2《昙无谶传》附录:“宋太祖(即文帝刘义隆。424—453年在位)资给,遣沙门道普将书吏十人,西行寻经。至长广郡,舶破伤足,因疾而卒。(中略)普本高昌人,经游西域,遍历诸国,供养尊影,顶戴佛钵,四塔道树,足迹形象,无不瞻

睹。”

④卷11《慧览传》:“慧览(中略)曾游西域,顶戴佛钵,仍于厨宾从达摩比丘谘受禅要。达摩曾人定往兜率天,从弥勒受菩萨戒,后以戒法授览。(中略)宋大明中(457—464)卒”。

所述蘮宾国,应指包括犍陀罗在内的西北印度。实例①记述佛钵清晰显现四道钵唇痕迹,意味着这是伴随释迦佛说法教化的四天王所奉钵及佛法平等意涵。所谓“能轻能重”则是分别心导致结果,亦即对现前事物产生种种差别感念,以至于障碍修行觉悟。实例①、③、④均记述顶戴佛钵,如果没有当地人示范,很难想象异地僧人做出这种举动,可以推想,西北印度当时一定流行过顶戴佛钵的供养习俗。其佛钵所以能够顶戴。又表明体量有限,同时反映了那些僧侣虔诚供养的心态。中国游历僧侣事迹,从侧面说明西北印度佛钵供养一度十分兴盛。不过,在有关中国僧侣游历文献中,不见5世纪后半叶及以降供养佛钵的事情,这无疑与噘哒人进入西北印度并破坏佛教事情有关联。

上述实物与文献资料证实,约2—5世纪上半叶,以犍陀罗为中心的西北印度,流行以宝台、鲜花供养佛钵及顶戴佛钵习俗,形成佛钵信仰的中心地。

玄奘西行,再次提起佛钵事情。《大唐西域记》卷2:“健驮逻国(中略)王城内东北有一故基,昔佛钵之宝台也。如来涅槃之后,钵流此国,经数百年式遵供养。流转诸国,在波刺斯。”又,同书卷11:“波刺斯国,周数万里,(中略)释迦佛钵在此王宫。”也就是说,7世纪初叶,在犍陀罗供养数百年之久的佛钵早已不复存在,只剩下当年放置佛钵的宝台。又指出,该佛钵展转流传,其时在波斯王宫,当然,这只是传说。僧侣游记关于佛钵供养与传承事情的记述,至此而终。

2、印度本土与西域的佛钵供养

中印度、东南印度及西域(就狭义而言,即新疆)一度流行佛钵供养,从其供养形式和历史背景分析,推测与西北印度佛钵信仰中心地存在直接或间接联系。

目前已知中印度佛钵供养图像。只有2例秣菟罗贵霜朝遗物。其一,秣菟罗Jamna Bagh出土青年顶戴佛钵像(图版28),青年颈部以下躯体残缺,头顶硕大佛钵,从佛钵两侧残存痕迹可知,原初为青年双手扶持佛钵造型。其二,秣菟罗Govindnagar出土夜叉顶戴佛钵像(图版29),夜叉下半身残缺,双手扶持佛钵。佛钵已残损,表面刻画仰莲纹样。不仅青年,甚至出现夜叉顶戴佛钵的造型,可见人们寄予佛钵的信仰热情何等的浓厚。那么,为什么会在秣菟罗出现顶戴佛钵图像呢?还需要从贵霜朝文化的整体来考虑。

贵霜朝迦腻色迦大王以来定都西北印度犍陀罗,另设二陪都即中印度秣菟罗的冬都、阿富汗迦毕试的夏都。根据前述文献,约略在迦腻色迦王时期西北印度兴起佛钵信仰,尽管目前没有找到犍陀罗顶戴佛钵的图像,但诸多游历西北印度中国僧人顶戴佛钵经历告诉我们,那里一定流行过这种供养习俗。因此,贵霜朝冬都秣菟罗出现顶戴佛钵现象不是孤立存在的,至少可以说两者有共同的源头。基于犍陀罗作为贵霜朝正都与佛钵信仰中心的考虑,甚至不能排除秣菟罗顶戴佛钵供养习俗来源于犍陀罗的可能。另外,法显游历秣菟罗乃至中印度期间,丝毫没有提及佛钵的事情,其佛钵供养习俗似乎仅短暂流行过。

东南印度龙树窟出土伊克斯瓦库朝(Iksvaku,3世纪)窣堵波浮雕嵌板(罔版30-1、30—2),画面主题为礼拜供养率堵波情形,塔门中表现转轮圣王及部分七宝,塔门两侧画面成对表现夜叉顶戴佛钵以及青年男子向女子买花供养情形。顶戴佛钵习俗与前述中印度、西北印度一致,以花供养佛钵也见于法显关于西北印度的记述。推测此图像反映的是东南印度佛钵供养习俗,可能来自中印度,或许还间接地受到西北印度的影响。

西北印度顶戴佛钵供养习俗还一度影响到西域。《高僧传》卷2《鸠摩罗什传》:“什进到沙勒国,顶戴佛钵。心自念言:‘钵形甚大何其轻耶?即重不可胜,失声下之。母问其故。答云:‘儿心有分别,故钵有轻重耳。沙勒国即今喀什,鸠摩罗什于此顶戴之佛钵,可能是当地制品,有别于同时期犍陀罗所供养的佛钵,之所以能够在喀什出现这种情况,显然与西北印度佛钵供养习俗的传播有关。

又,《名僧传抄》卷26:“僧表,本姓高,凉州人也。志力勇猛。闻弗楼沙国有佛钵,钵今在蘮宾台寺,恒有五百罗汉供养钵。钵经腾空至凉州,有十二罗汉随钵停,六年后还厨宾。僧表恨不及见,乃至西逾葱岭欲致诚礼。并至于宾国。值蘮宾路梗,于宾王寄表有张志模写佛钵与之,又问:‘宁复有所愿不?对曰:‘赞摩伽罗有宝胜像,外国相传云最似真相,愿得供养。王即命工巧营造金薄像,金光陕高一丈,以真舍利置于顶上。僧表接还凉州,知凉土将亡,欲反淮海。经蜀欣平县,沙门道汪求停钵、像供养,今在彼龙华寺。僧表入矣,礼敬石像,住二载,卒于寺。”基于上下文内容分析,于宾国应为于阗国之误写,赞摩伽罗或可写作赞摩伽蓝,推测即《北史》记述的赞摩寺。于阗国佛钵模写品(画像?)的存在,说明西北印度佛钵信仰影响到此地。所谓佛钵飞来凉州(今甘肃武威)传说记述,则是当时中土僧人比较了解西北印度佛钵信仰情况的反映。僧表其人没有实现亲自供养弗楼沙国佛钵的愿望,但在于阗得到佛钵图样并带回汉地供养,为罕见的西北印度佛钵信仰引入汉地的事例,值得记忆。此外,和田发现泥塑猕猴顶钵像(图版31),恰好说明西域南道曾经流行过佛钵供养的事情。喀什、和田地近西北印度,两地文化交流相对便利,西北印度佛钵供养习俗影响到该地区,也在情理之中。

(三)中亚、中原的佛钵供养与末法、护法、传法思想结合

1、中亚的佛钵供养与传法思想结合

在阿富汗兴都库什山南部盆地迦毕试地方,其深受犍陀罗文化影响的佛教雕刻中,出现佛钵与兜率天上弥勒菩萨组合的情况。已知两个4世纪前后的实例,均藏于东京国立博物馆。第1件为尖拱形浮雕嵌板(图版32—1、32—2),画面分上、中、下三段。在下段方形龛中雕刻定光佛授记本生,儒童菩萨因供养过去定光佛的善因,为定光佛所预言将来成佛,名释迦牟尼佛,此本生故事将过去佛与现在佛联系起来了。中段中间方形龛中雕刻树下结跏趺坐施禅定印的佛,两侧半拱形龛中分别雕刻一单腿跪坐合掌的供养人。上段拱形龛的下层是结跏趺坐的弥勒菩萨,左手提水瓶,右手施无畏印,两侧各一胁侍菩萨。就弥勒菩萨所在拱形建筑以及整体画面的高处位置分析,应处在兜率天上,其提水瓶又元宝冠的造型,继承了犍陀罗修行者身份的弥勒菩萨因素。上层具有四道唇线的佛钵放置在台座上,沿袭了犍陀罗供养形式,两侧各一条大龙昂首护卫佛钵。中段结跏趺坐施禅定印佛,处在过去定光佛与未来将要成佛的弥勒菩萨之间,应解释为现在的释迦牟尼佛。也就是说,由下而上构成过去、现在、未来佛的传承系谱。佛钵被配置在最高位置,有大龙守护,而且与兜率天上弥勒菩萨组合在一起。应具有特别用意。

隋那连提耶舍译《莲华面经》卷下记述,佛告阿难,于未来世。厨宾国王寐吱曷罗俱逻破灭佛法,毁坏佛钵。其钵传人北方,彼方人民大设供养,以佛神力及众生善根感应所致,破碎之钵还复本形。不久消失于人间,依次出现在娑伽罗龙王宫、四天王宫、三十三天宫、焰摩天宫、兜率陀天宫、化乐天宫。又复归娑伽罗龙王宫中。“佛告阿难:‘如是我钵在我舍利于未来世于此地没,直过八万南旬住金刚际。阿难,我今语汝,未来之世诸众生等寿命八万四千岁时,弥勒如来应供正遍知,(中略)尔时我钵及我舍利从金刚际出,至阎浮提弥勒佛所。钵及舍利住虚空中放五色光。(中略)尔时弥勒佛以手捧钵及佛舍利,(中略)为我此钵及我舍利起四宝塔,以舍利、钵置此塔中。尔时弥勒佛及诸天、人、阿修罗、迦楼罗、乾闼婆、紧那罗、摩喉罗伽等大设供养,恭敬礼拜钵、舍利塔等。”这段记述告诉我们,佛钵在西北印度灭佛运动中遭到破坏,这应该是历史真实。尔后便是流传于娑伽龙王宫及欲界诸天的神奇描述,其中佛钵与弥勒结合的内容尤其被强调,实际反映了传法思想。基于《莲华面经》记述,回顾上述浮雕嵌板。佛钵与弥勒菩萨组合,意图就在于弥勒传承释迦佛法。大龙守护佛钵画面,或许与娑伽龙王宫供养有关联,用意无外乎守护佛法。再者,佛钵配置在过去、现在、未来佛传承系谱的上方,显然已成为佛法的象征性表现。

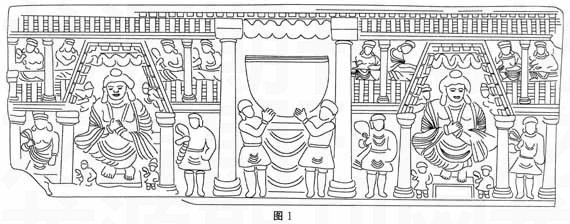

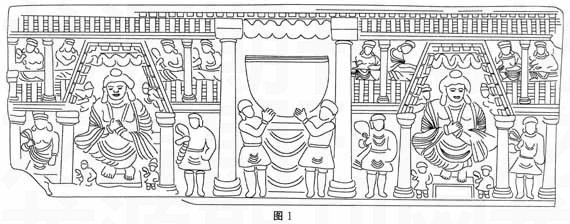

第2件为长方形嵌板(图1),画面分左、中、右三部分。中间部分,二立柱间台座上放置一巨大佛钵,上方悬挂花绳装饰,佛钵台前左右各一内侧身合掌供养人。左、右侧部分画面对称配置,每部分中央两柱间梯形顶建筑中,弥勒菩萨交脚坐,胸前两手前后相抱,作特殊形式说法印相。弥勒菩萨作说法印,已不同于西北印度提水瓶造型,不戴天冠则延续从前作法。梯形顶两侧建筑中各二人执花供养,两柱外侧各一人立侍执花供养。梯形顶建筑应代表天宫,梯形顶两侧建筑中人物则是赞叹、供养的天人,可知,左、右侧部分画面表现了弥勒菩萨在兜率天的说法情景。二兜率天上弥勒菩萨之间配置的巨大佛钵,恐只有解释为弥勒传承释迦佛法才合乎情理。

从以上两实例的情况看,在迦毕试地方,佛钵与兜率天上弥勒菩萨组合,特别强调了佛法传承思想,佛钵用于象征佛法的含义明朗化,西北印度佛钵供养的含义变得模糊。其佛钵信仰,发生了由佛钵供养向佛法传承的转变。在佛教经典中,佛钵经常与弥勒下生成佛联系在一起,上述浮雕图像则是佛钵与兜率天上弥勒菩萨组合,这应该是强调弥勒上生信仰即兜率天净土观念的同时,附加传法思想于其中的结果。

2、中原的佛钵供养意念与末法、护法、传法思想结合

经典记述,佛教经过正法(或云五百年)、像法(或云一千年)、末法(或云一万年)三个阶段,末法阶段佛法衰微直至灭亡。末法思想来自佛教内部,是戒律废弛导致佛教堕落的结果,也是自我觉醒和呼唤①。外部政治势力打击,则加深了佛教的危机感,5世纪中叶北魏太武帝拓跋焘灭佛成为前车之鉴,噘哒破坏犍陀罗佛教事情在与末法关联的汉译文献中也有所体现。北齐时期,在邺都周围与山东西部摩崖刻经事业的兴起,实际就是保护佛教典籍,以备灭法运动的举措。接踵而来的北周武帝灭佛运动,规模浩大,“毁破前代关山西东数百年来官私所造一切佛塔,扫地悉尽,融刮圣容,焚烧经典。八州寺庙出四十千,尽赐王公充为第宅;三方释子减二三百万,皆复军民还归编户”。经过这场运动,使佛教界切实感受到末法时代似乎真正到来,北齐时期有所警醒的末法意识空前加强。不久,隋文帝杨坚以佛教护持者身份君临天下,佛教复兴。以此为契机,末法、护法、传法思想亦获得巨大发展空间。与佛钵关联的隋那连提耶舍所译《德护长者经》,如实地反映了这一特殊历史背景。

经云:“尔时世尊告离攀缘德菩萨言:‘(中略)德护长者大儿月光童子,(中略)我涅槃后于未来世护持我法,供养如来受持佛法,安置佛法,赞叹佛法。于当来世佛法末时,于阎浮提大隋国内,作大国王名曰大行,能令大隋国内一切众生信于佛法,种诸善根。时大行王以大信心、大威德力供养我钵。于尔数年我钵当至沙勒国,从尔次第至大隋同,其大行王于佛钵所大设供养。复能受持一切佛法,亦大书写大乘方广经典无量百千亿数,处处安置诸佛法藏,名曰法塔。造作无量百千佛像及造无量百千佛塔,令无量众生于佛法中得不退转、得不退信。其王以是供养因缘,于不可称不可量无边际不可说诸佛所常得共生,于一切佛剁常作转轮圣王,常值诸佛,于一切佛法僧供养恭敬、尊重赞叹,造立塔寺,一切乐具悉以奉施。”阐述末法时代月光童子作大隋国王,佛钵随之传人大隋国中,其国王大设供养,并奉行佛法,护持三宝情况。所谓大隋同王显然不是该经固有记述,应是针对隋文帝复兴佛教事情而有意添加的。另据南朝梁·僧佑《出三藏记集》卷5《新集疑经伪撰杂录》:“《佛钵经》一卷(或云《佛钵记》,甲申年大水及月光菩萨出事)。”又,隋·法经《众经目录》卷6《此方诸德传记》:“《佛钵记》一卷,(中略)右十六部并是此方佛法传记。”可见,早在南朝梁时期曾经存在过东土编撰的《佛钵经》,从其中有月光菩萨出事,可以推想与《德护长者经》有关联。佛钵东传记述意图在于借助佛钵传承,说明佛法之连绵不绝,佛钵与传法形成一对相互表里的关联体。此时,佛钵信仰实际只是作为一种潜流意念存在着。没有形成供养习俗的迹象,或者说成为传法思想发展的依托形式。

再者,隋·费长房《历代三宝纪》卷12(译经大隋):“《德护长者经》二卷(开皇三年六月出,沙门慧琨笔受,一名《尸利崛多长者经》,与《申日兜本经》、《月光童子经》体大同,译名异),(中略)那连提耶舍(出)。”由此可知,《德护长者经》有三种译本,现存西晋·竺法护译《月光童子经》、《申日经》(跋语认为三国吴·支谦译),与《德护长者经》内容相通,都强调在末法时代应该护持佛法,译者主观添加的内容则有所不同。如《申日经》:“佛告阿难:‘我般涅槃千岁已后,经法且欲断绝,月光童子当出于秦国作圣君,持我经法兴隆道化。秦土及诸边国鄯善、乌长、归兹、疏勒、大宛、于填,及诸羌虏夷狄,皆当奉佛尊法。”与《德护长者经》对照,后者将秦国圣君换作大隋国王,其歌颂隋文帝并号召天下国王护持佛教的意图十分明确。不过,《月光童子经》、《申日经》都没有涉及佛钵传承的记述,或许《德护长者经》翻译期间,吸收了当时尚存的《佛钵记》因素。添加佛钵内容之后,使得隋文帝护持、传承佛教事情更加形象、生动,像煞有介事,而且与西北印度佛钵信仰联系起来。此后,文献几乎不再提及有关佛钵事情。再后,随着禅宗传灯思想兴起,衣钵传承问题引起人们关注,不过,此禅宗的衣与钵已经不能等同于佛钵了。

二

以弥勒为纽带的传法思想发展

(一)西北印度弥勒与传法思想结合

弥勒信仰包括上生信仰和下生信仰两种。弥

勒上生信仰形成晚于弥勒下生信仰,大约伴随西北印度禅观实践的发展而创立,亦即南朝宋·沮渠京声译《观弥勒菩萨上生兜率天经》的内容,尔后对中亚、中国产生巨大的影响。重心在弥勒菩萨代表的兜率天净土,同时,在西北印度、中亚、西域与传法思想紧密联系在一起。西北印度陀历国曾经存在的木雕弥勒菩萨大像,就是弥勒上生信仰与传法思想结合的产物。

《法显传》:“从此西行向北天竺国。在道一月,得度葱岭。(中略)始入其境,有一小国名陀历。亦有众僧,皆小乘学。其国昔有罗汉,以神足力,将一巧匠上兜率天,观弥勒菩萨长短、色貌,还下刻木作像。前后三上观,然后乃成。像长八丈,足趺八尺。斋日常有光明,诸国王竞兴供养,今故现在。(中略)众僧问法显:‘佛法东过,其始可知耶?显云:‘访问彼土人,皆云古老相传,自立弥勒菩萨像后,便有天竺沙门赍经、律过此河者。像立在佛泥洹后三百许年,计于周氏平王时。由兹而言,大教宣流,始自此像。非夫弥勒大士继轨释迦,孰能令三宝宣通,边人识法。固知冥运之开,本非人事,则汉明帝之梦,有由而然矣。”上文围绕陀历国弥勒菩萨像传说的记述,透露出重要的佛教信仰和思想信息。明确该像是罗汉运用神通力携带工匠上升兜率天,观察弥勒菩萨相貌之后刻木而成大型像,暗示兜率天上弥勒菩萨的属性,并出现诸国王竞相供养的盛况。又强调弥勒继释迦佛之后传承佛法以及此像与佛法东传的密切关系。也就是说,兜率天上弥勒菩萨与传法思想发生了关联。

《法显传》记述了罗汉运用神通力携带工匠上升兜率天的情况,却没有言及此罗汉的具体信息,《大唐西域记》卷3记述恰好弥补其中不足。云:“至达丽罗川,即乌仗那国旧都也。多出黄金及郁金香。达丽川中大伽蓝侧,有刻木慈氏菩萨(即弥勒菩萨,笔者)像,金色晃昱,灵鉴潜通,高百余尺,末田底迦(旧曰末田地,讹略也))阿罗汉之所造也。罗汉以神通力,携引匠人升睹史多天(旧曰兜率他也,又曰兜术他,讹也),亲观妙相。三返之后,功乃毕焉。自有此像,法流东派。”指出此罗汉名末田底迦,其人则是释迦佛逝后重要的佛法传人。西晋·安法钦泽《阿育王传》卷4《摩诃迦叶涅槃因缘》:“尊者阿难语言:‘世尊以法付嘱于我而人涅槃,我今亦付嘱汝之佛法而入涅槃,汝等当于厨宾国中竖立佛法。佛说我涅槃后,当有摩田提比丘当持佛法在蘮宾国。尊者阿难以法付嘱摩田提比丘。”由此可知,摩田提(即末田底迦)是继释迦弟子迦叶、阿难之后的第三代佛法传人,并且指明其传法地在西北印度。北魏·吉迦夜、昙曜译《付法藏因缘传》,在陈述传法系谱时做了相应记述。那么,末田底迦助力制作弥勒菩萨大像传说,明显内含传承佛法的意图。此外,参与贵霜朝迦腻色迦大王进行第四次佛典结集的胁尊者,也在《付法藏因缘传》传法系谱之中,玄奘游历犍陀罗期间尚见其居室。这些迹象表明,重视佛法传承成为西北印度佛教史上十分突出的现象。从陀历国弥勒菩萨大像传闻记述分析,这种现象应出现在较早时期。

在西北印度,兜率天上弥勒菩萨与传法思想自然地结合起来,尔后,直接作用于中亚、西域佛教美术。

(二)中亚与西域涅槃+弥勒图像反映的末法、传法思想

在中亚和西域6、7世纪佛教石窟图像中,佛钵信仰几乎无所体现,却传法思想则获得巨大发展。涅槃与兜率天上弥勒菩萨组合的表现,凸显出末法时代传承佛法的紧要性。

在地处中亚兴都库什山西南麓的巴米杨石窟,所存数例壁画遗迹比较清晰的穹隆顶窟中,穹隆顶中心表现交脚弥勒菩萨,周围千佛环绕,在入口上方或与入口相对的窟顶后部中央位置则表现涅槃。其弥勒菩萨有的左手提净水瓶,继承了犍陀罗和迦毕试雕刻传统,一般头戴宝冠,表明其兜率天之主的身份,这是中亚的新发展。基于宫治昭教授研究成果,其涅槃图中礼拜佛足的大迦叶一再出现,有的在佛头前表现摩耶夫人,呈现强烈的末法思想色彩。由涅槃到弥勒菩萨的图像次序,根本意图在于表述传法思想,大迦叶则是连接两者的纽带。这种图像构成,与北齐那连提耶舍译《大悲经》卷2《迦叶品》、《持正法品》、《舍利品》叙述的末法、护法与传法思想一脉相承。摩耶夫人的出现应与《摩诃摩耶经》的内容关联,是末法思想的进一步的体现。

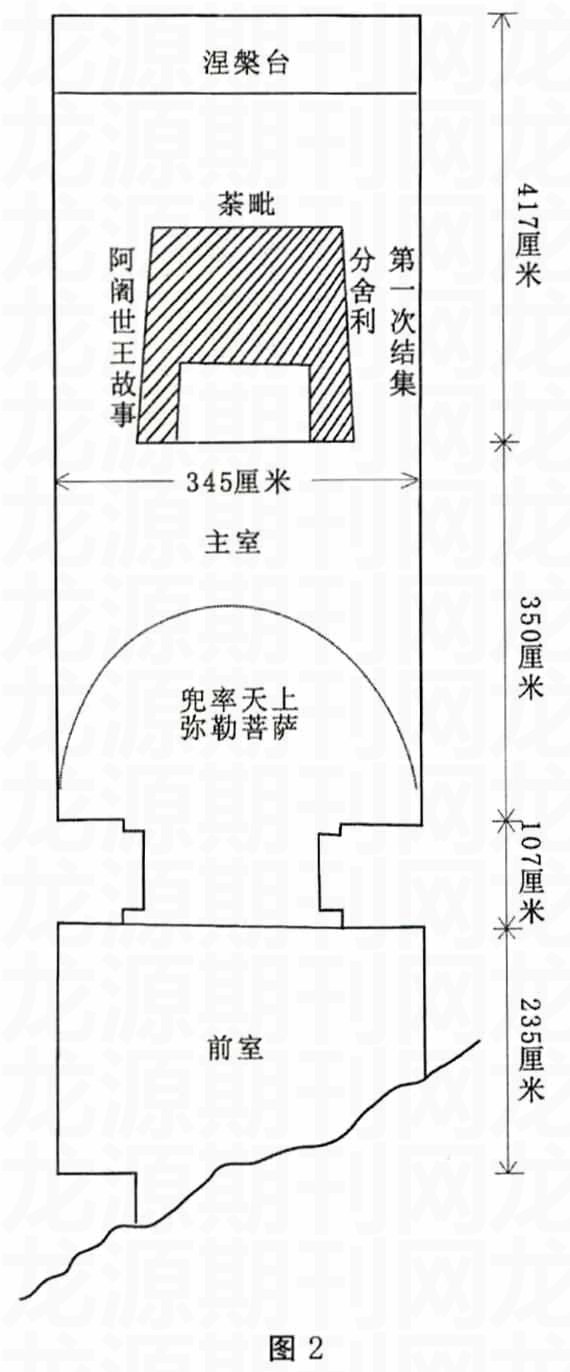

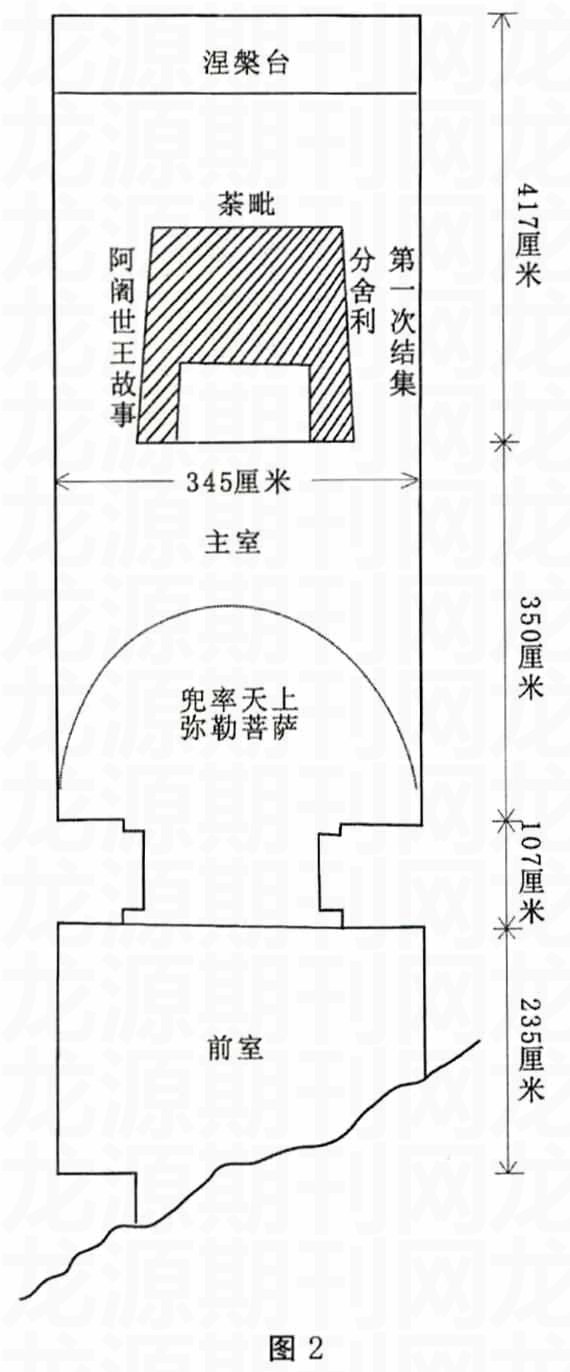

在西域天山南麓的拜城克孜尔石窟,表现第二样式壁画的主室作券顶中心柱窟中,通常在主室门上方半圆形券面中绘兜率天上的弥勒菩萨,在中心柱后甬道后壁塑造、绘制或塑绘结合表现涅槃,后甬道前壁绘荼毗,中心柱两侧甬道壁面绘阿阁世王故事、分配舍利、第一次结集等与涅槃关联的诸场面(图2)。如宫治昭所云,涅槃场面中几乎都表现大迦叶礼拜佛足情景,从涅槃、第一次结集到兜率天上弥勒菩萨,清晰地表述了传承佛法的意图。当然,兜率天上弥勒菩萨处在相对独立的单元,无疑还象征着兜率天的净土。

由上所述,中亚与西域护法、传法思想获得巨大发展,其根本动力,推测就在于5世纪后半叶发生在西北印度的灭佛事件。增强了佛教内部的末法和传法意识。部分出身于西北印度的佛教徒,甚至不得不转移到中亚、西域乃至中原,寻求庇护及发展空间,客观上加强了这些地方末法和传法思想的传播与发展。

(三)中原刻经和图像反映的末法、护法、传法思想

安阳宝山隋开皇九年(589)大住圣窟(图版33),灵裕法师在佛法重兴的背景中开凿的,其中内容集结末法、护法、传法思想于一体。该石窟坐北面南,北壁、东壁、西壁中央分别高浮雕卢舍那佛、弥勒佛、阿弥陀佛,卢舍那佛是作为主尊出现的,表明以华严经思想统摄全窟的主调,弥勒佛、阿弥陀佛各自代表东方净土、西方净土世界,反映了地论师的净土信仰观念。此窟南壁窟门东侧减地平雕“世尊去世传法圣师”像(图版34),西侧刊刻北齐那连提耶舍译《大方等大集经》卷55《月藏分·分布阎浮提品》部分,以及南齐昙景译《摩诃摩耶经》卷上部分,门外壁东侧上方刊刻北齐那连提耶舍译《大方等大集经》卷56《月藏分·法灭尽品》部分,这些图像和经典内容,是当时末法、护法和传法思想流行的真实写照,下文逐一分析。

石窟中刊刻《大方等大集经》卷55《月藏分·分布阎浮提品》,起“尔时世尊告月藏菩萨摩诃萨言。了知清净士”,讫“若有护持养育安置是人,不久得住忍地”。为该品前面一段文字,阐述了末法、护法思想。论述佛在世时佛法昌盛,佛去世后佛法日趋衰微的趋势,以及末法时代比丘破坏戒律,背离佛法情形。尽管如此,其比丘德行仍然胜于佛教以外的各种教徒,呼吁人们护持、养育。再引述同属于《月藏分·分布阎浮提品》未刊刻部分:“尔时世尊以震旦国付嘱毗首羯磨天子五千眷属、迦毗罗夜叉大将五千眷属,(中略)皆共护持震旦国土,(中略)令我法眼得久住故,绍三宝种不断绝故”。具体地讲述了使诸神将护持震旦国(即中国)令佛法永驻,十分符合当时隋文帝复兴佛法的思想氛围。

石窟外刊刻《大方等大集经》卷56《月藏分·

法灭尽品》,自“尔时月藏菩萨摩诃萨复从座起”,至“告令护持佛正法”。为该品开头的一段偈语,中心内容为护持佛法。云“此土极恶人与魔,夜叉修罗鸠盘荼,彼等究竟灭烦恼,护持世尊真妙法”,类似上述所刊内容。引用《月藏分·法灭尽品》未刊刻内容:“尔时世尊告(中略)弥勒,我今复以三业相应诸声闻众比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷寄付汝手,勿令乏少,孤独而终。及以正法、像法毁破禁戒着袈裟者寄付汝手,勿令彼等于诸资具乏少而终,(中略)汝等亦当护持养育。”此经依然将弥勒放在佛法护持、传承系谱之中,值得重视。本窟东壁浮雕弥勒佛像,推测代表东方净土的同时,应兼有传承佛法的功能,继承了西北印度以来的传统。

石窟内继《大方等大集经》卷55《月藏分·分布阎浮提品》之后,刊刻《摩诃摩耶经》卷上从“尔时世尊遥见母来,内怀欣敬”,约到“五道生死有如是等种种众苦,不可称计”(文字模糊)。讲述五道轮回、生死解脱思想,与末法、护法和传法思想关系不甚紧密。石窟没有刊刻的《摩诃摩耶经》卷下讲述佛去世后传法系谱以及末法时代戒律废弛导致佛法衰亡情况,与《月藏分·分布阎浮提品》内容和“世尊去世传法圣师”像关系密切。笔者怀疑,这恰是此石窟应该刊刻,或代替上述《摩诃摩耶经》卷上内容刊刻,而终究没有刊刻的内容。

石窟内窟门东侧“世尊去世传法圣师”像(图版34),分上下6层,每层4人又分成2组,每组2比丘相对而坐,各比丘下方分别刊刻相应的次序和名字。该图像依据《付法藏因缘传》浮雕,两者文字内容完全对应。《付法藏因缘传》卷1—6所述传法系谱如次:

(1)迦叶→(2)阿难→(3)摩田提(蘮宾)……(4)商那和修(王舍城—摩突罗国—蘮宾国)→(5)忧波毱多(摩突罗国)→(6)提多迦(摩突罗国)→(7)弥遮迦→(8)佛陀难提→(9)佛陀蜜多→(10)胁比丘→(11)富那奢→(12)马呜(华氏城—月支国)→(13)比罗→(14)龙树→(15)迦那提婆→(16)罗喉罗→(17)僧伽难提→(18)僧伽耶舍→(19)鸠摩罗驮→(20)阇夜多→(21)婆修盘陀→(22)摩奴罗(南天竺—北天竺)→(23)鹤勒那夜奢→(24)师子(厨宾国)。其中第(3)、(4)、(12)、(24)者或出身西北印度,或从中印度来到这里。又据《大唐西域记》卷2、卷3,第(10)、(19)者也生活在西北印度。可见,《付法藏因缘传》的编纂,与西北印度关系至为密切。而且,《付法藏因缘传》卷6记述,蘮宾国王弥罗掘杀害师子比丘,破坏三宝,导致西北印度佛教灭亡,警醒佛教徒末法时代到来。雕刻“世尊去世传法圣师”像,用意似乎在于现世佛教徒应当承担传法重任,而不是寄托于虚无缥缈的弥勒下生成佛并传法,反映了佛教界精英挽救佛教危亡意识的提高。

又,《出三藏记集》卷2《新集撰出经律论录》:“《付法藏因缘经》六卷,(中略)西域三藏吉迦夜于北国,以伪延兴二年(472),共僧正释昙曜译出,刘孝标笔受”。指出译者吉迦夜为西域人,没有明确具体国别,推测来自西北印度可能性最大。另一译者昙曜则是北魏沙门统(国家最高僧职),亲历北魏太武帝拓跋焘灭佛运动。该传记译在文成帝复兴佛教之后,可以说就是针对传承、护持佛教的目的。那么,大住圣窟出现依据《付法藏因缘传》表现的图像,并且与所刊刻末法经典呼应,传法意图十分明了。

石窟外壁,夹窟门东西两侧,分别浮雕并题名那罗延神王、迦毗罗神王。如学界所指出,二者各自见于《大方等大集经》卷56《月藏分·建立塔寺品》、同经卷55《月藏分-分布阎浮提品》,属于本窟刊刻经典。两者表现在窟门两侧,在于守护本石窟象征的佛法,与石窟内外所刊刻的经典相辅相成。

前文引述《莲华面经》、《大悲经》、《德护长者经》、《大方等大集经·月藏分》,一概强调末法时代护持与传承佛法的重要性,均系那连提耶舍所译,此现象值得特别重视。依据《历代三宝纪》卷12(译经大隋)记述,那连提耶舍出身西北印度,北齐初期来到邺都,受到文宣帝礼遇,任昭玄统。从事译经事业,尔后经历北周武帝灭佛运动。隋初得到文帝重用,人长安继续译经,开皇九年(589)灭度。其人出身于西北印度佛教遭受噘哒摧残的环境中,怀着满腔佛教热忱来到中国,却逢上北周武帝法难,又幸运遇到隋文帝复兴佛教。这种不寻常经历,促使那连提耶舍对翻译末法思想经典投入巨大的热情,为护持、传承佛法呐喊。从邺都周围石窟佛教刻经的情况看,虽然都是备法灭之用,但北齐刻经义学色彩浓厚,所刻华严经系、涅槃经系、般若经系典籍,大体能够与当时地论师研习经典对应,反映了为当时义学发展服务的事实。隋代刻经如安阳宝山大住圣窟所见,极力宣扬末法、护法、传法思想,北齐已经翻译的《大方等大集经·月藏分》,当时没有列入刊刻之列,而出现在隋代石窟的情形,也从侧面反映了这种情况。

观察上述西北印度、中亚、西域、中原的末法、护法、传法思想发展轨迹,只有中亚佛钵供养与传法思想结合得比较紧密,中原佛钵供养只限于经典记述,已经成为传法思想发展的潜流意念和依托形式。导致这种情况应该有两个主要原因:一者,佛钵信仰习俗从西北印度向东方传播过程中逐渐淡化;再者,西北印度与中原的灭佛运动导致传法思想得到日益强化,重心已经转移到传法本身。末法、护法、传法思想是相互关联的整体,传法思想则是其内核。

佛钵信仰与传法思想以兜率天上弥勒菩萨为纽带互为表里、并行发展,直观地反映了人们的信仰热情和密切的文化交流情况,佛教发展的曲折经历亦同时显现。

- 农村普惠金融问题相关思考

- 政府采购过程中合同的重要性

- 农村商业银行发展互联网金融业务的有效策略

- 金融经济管理中信息化的应用及创新

- 浅谈金融风险防控的认识论与方法论

- 关于经济金融化与经济结构调整

- 金融支持县域农业供给侧结构性改革的问题及建议

- 论生态文明建设引领下的旅游发展转型升级

- 企业社会责任对社会经济可持续发展推动力的研究

- 有色矿山的绿色经济发展之路

- 试论工商管理与经济发展的相关性

- 浅析发挥合作经济在实施乡村振兴战略中作用

- 促进民营粮食经济科学发展的路径研究

- 基于共享经济模式途家的SWOT分析

- 浅谈城镇化进程中的土地经济问题

- 高新技术产业创新与区域经济

- 江苏省小龙虾产业价值链问题探析与产业发展建议

- 保护林业生态环境 着力推动林业经济发展

- 农业经济发展问题与建议研究

- 自由潜水:打开海底世界的密钥

- 第四次咖啡革命:数字时代的价值共赢

- 清英神仙骨 芬馥茝兰蕤

- 中国汽车工业70年巨变

- 新型混凝土积木储能技术

- 吉林省老字号企业与品牌发展的思考

- pavements

- paven

- paves

- pave the way

- pave the way for

- pave the way for sth

- pave-the-way-to

- pavilion

- pavilioned

- pavilioning

- pavilions

- paving stone

- paving stones

- paw

- pawed

- pawer

- pawers

- pawer's

- pawing

- pawn

- pawnable

- pawnage

- pawnbroker

- pawnbrokers

- pawnbrokings

- 开考

- 开耕

- 开耳

- 开聋启聩

- 开肆

- 开肇

- 开肤

- 开胃

- 开胶

- 开胸

- 开胸验肺

- 开脑筋

- 开脚

- 开脱

- 开脱推卸

- 开脱罪责

- 开脱辩解

- 开脸

- 开脸儿

- 开腔

- 开腹布心

- 开腿

- 开膛

- 开膛破肚

- 开舟