魏 珊 余 江

摘要 在20世纪90年代,赛尼在长期非自愿性移民安置实践的基础上提出了贫困、风险和重建模型(简称IRR模型),IRR模型虽然在解决非自愿性移民安置问题上取得了较大的成功,对如何安置非自愿性移民提供了方向和思路,但是本文认为,IRR模型存在一系列的缺陷。正因为如此,本文从非自愿性移民安置控制权的分配入手,提出了一个基于移民安置控制权分配的规范分析框架,该框架揭示出影响非自愿性移民可持续安置和发展的因素,进而为实现非自愿性移民的可持续安置提供了思路,同时它可以弥补IRR模型的缺陷。借助这一分析框架所得到的一个结论是:受影响人口主导的安置过程或者移民安置机构主导的安置过程只不过是移民安置控制权安排中集中分布的两个必然推论,也是两个特例,更常见的情形是移民安置控制权的分散式分布于受影响人口与移民安置机构之间,由此也形成了不同的移民安置模式。

关键词 非自愿性移民;IRR模型;移民安置控制权

中图分类号 F06 文献标识码 A

文章编号 1002-2104(2009)05-0076-06

如何安置因重大工程建设项目所引致的非自愿性移民,一直是实际工作者和学者们关注的问题。在20世纪90年代,塞尼(M.Cenea)在长期从事非自愿性移民安置实践的基础上,提出了非自愿性移民安置的贫困(Impoverish)、风险(Risk)和重建(Reconstruction)模型,简称为IRR模型[1]。它的提出对非自愿性移民安置和重建一般规律的理解是深有裨益的,它对指导非自愿性移民安置的实践工作也很有借鉴意义。但是这个理论框架在理论上和实践中存在着一定的缺陷,表现在IRR模型只是一个描述性的理论分析模型;对非自愿性移民安置中出现的各种问题解决载体的确定不明确;它是建立在完全市场经济的基础上的,中国的非自愿性移民安置工作是政府主导的,移民安置实施的背景和环境不同于完全市场经济的背景和环境。鉴于此,本文从非自愿性移民安置控制权分配的角度入手,提出了移民安置控制权分配模型,以指导移民安置的实践工作。

1 IRR模型的解读

在IRR模型中,塞尼将其模型建立在风险、贫困和重建三个核心概念之上,通过这三个概念揭示出非自愿性移民安置和重建过程中将会引起的内部风险。根据IRR模型,非自愿性移民生活水平恢复和重建中主要的贫困风险有八个,即丧失土地、失业、失去房屋、边缘化、食物没有保障、发病率和死亡率的增加、失去享有公共财产和服务的权利、社会解体。因此,非自愿性移民生活水平的恢复和提高过程,主要是防范上述八类贫困风险发生的过程。为了实现这一目的,基于对移民贫困风险系统的预测分析,IRR模型从土地开发,就业,住房重建,食物供应,健康恢复,移民社会组织结构的重构,移民社会的整合等方面构造了移民重建的总体战略[2],通过制定相应的重建战略并适当分配资源,来控制和规避非自愿性移民安置与重建过程的各种风险。总的来讲,IRR模型的意义在于:

第一,它为观察和研究非自愿性移民提供了新的思路。在20世纪80年代以前,非自愿性移民的研究工作以一些个别事例为基础,移民安置工作被当成工程建设次要的负作用来处理,对移民的安置问题,既没有明确的目标,也没有足够的财力来处理,移民安置工作依据经验进行。IRR模型揭示了移民可能面对的风险,从而为规避这种风险提供了可能。

第二,它克服了传统项目风险研究的缺陷。传统的项目分析方法主要是评估项目投资收益率,通过敏感性分析来估计项目中各主要变量发生变化时,项目投资决策指标产生的影响程度而确定项目的可行性,而把移民可能带来的贫困风险一般被看作是间接风险,在项目分析中不予考虑。IRR模型则将项目给移民带来的贫困风险纳入项目的风险分析之中,并且提出保障措施,设计出了风险保护的社会安全机制。

IRR模型在理论和实践应用中存在着明显的缺陷:

(1)在非自愿性移民安置中,IRR模型将各种社会损失引入到成本—收益分析中来,起到了完善成本—收益分析方法的作用,但是要对社会损失进行精确的、经济上的度量是非常困

难的,尤其是社会经济损失中的精神损失部分。IRR模型用8个风险变量来衡量所有的社会损失,但是这8个变量的强度分析很困难,IRR模型也没有提出更进一步的解决方案和解决机制。

因此,IRR模型只是一个成功的、描述性的理论分析模型。

(2)对非自愿性移民安置中出现的各种问题(如受影响人口的申诉和抱怨等问题)解决载体的确定问题不明确。以IRR模型为理论基础的世界银行非自愿性移民安置政策规定,移民安置机构负责整个移民安置行动计划的编制、实施和监测[3]。但是,从移民安置机构本身也是一个利益主体出发,它是一个“经济人”。不能仅仅从道德上希望移民安置机构照顾好受影响人口的利益,并寄予良好的愿望,而忽视了移民安置机构在移民安置过程中可能谋求自身利益的“自利”的机会主义倾向。这种情况在实践中也是客观存在的,例如,在河南省公路二期项目中,移民安置机构将向世界银行承诺的房屋补偿标准在实施中降低了20%~40%,在世界银行移民监督代表团发现这一情况后,移民安置机构将补偿差价退还给了受影响人口[4],移民安置机构在此安置过程中通过降低补偿标准而实现了节省安置成本的目的,所以说,移民安置机构并不总是值得信任的。

(3)虽然该模型提出了非自愿性移民分析的框架,并有一些成熟的结论,但是勿庸置疑的是这些研究分析的背景基本上是建立在完全市场经济的基础上的,其研究的结论在中国经济转型的社会经济环境中是否具有通用性是值得商榷的。因为对中国而言,中国的非自愿性移民安置工作是政府主导的,移民安置实施的背景和环境不同于完全市场经济的背景和环境。因此,探讨和建立起一个符合中国国情的非自愿性移民可持续安置和发展的理论,并对实践起到指导作用,是十分必要的。

2 非自愿性移民安置控制权分配的分析

2.1 移民安置控制权的含义

从本质上讲,非自愿性移民的搬迁、安置和重建过程,也是一个搬迁安置契约的制定、完善和实施过程。这种契约关系表现在:①移民安置机构和受影响家庭在搬迁之前,会对移民安置过程中的各种损失进行初步估价、对补偿价格进行确定、对移民安置中的时间和资金支付进度进行安排,在实际动迁时会达成口头或者书面契约。②在市场经济体制下,项目业主单位是企业而不是一个政府行政单位,项目业主单位的安置和拆迁行为是企业行为。企业与移民之间关于拆迁有关的活动是一个讨价还价的契约制定过程。

从有关各方的关系是一种契约关系出发,我们可以得出,移民安置中各方之间的关系是一种平等的关系。由于移民安置过程涉及到的是事关受影响人口切身利益和命运的重大利益调整的问题,因此谁拥有调整过程中的安置控制权就变得至关重要了。当哪一方拥有移民安置控制权时,它就能用这种权利来维护自己的利益。因为,移民安置控制权将影响移民安置过程中参与各方事后的既得利益状态。当移民安置机构拥有全部移民安置控制权时,移民安置机构不给受影响人口任何补偿也是理所当然的。在20世纪90年代初的乌干达,一项森林建设工程使得35 000人在未得到任何经济补偿的情况下,被当地政府官员强制性地驱赶出了森林。在临近乌干达的另一个东非国家,为了加快森林项目的进程,受影响人口居住地村庄甚至被毁之一炬[5],在这两个案例中,移民安置机构拥有全部移民安置控制权,并将其控制权使用到了淋漓尽致的极限,非自愿性移民损失严重,他们在享受到工程项目所带来的利益之前,已经一无所有了。

从非自愿性移民安置机构和受影响人口之间是平等的契约关系出发,移民安置机构和受影响人口都有可能获得移民安置控制权。但是,这种可能性要转化为现实,则还要通过所有移民安置参与各方之间显性或隐性的谈判,并且还取决于谈判时的环境和条件。移民安置中有关各方有权获得移民安置控制权并不等于各方一定能获得这一控制权。

移民安置控制权(Resettlement Control Rights,RCR)通常包括决策权、监督权和问题的处置权等。决策权包括移民安置过程中安置政策的制定、安置补偿标准和安置时间进度等的确定权力;监督权包括对移民安置实施情况的检查、监测、反映和反馈等权力;问题的处置权包括移民安置实施过程中,发现各种问题时的解决权力等。移民安置控制权可以是明确指定的,也可以是暗含的,但它一定与非自愿性移民安置过程中的决策有关。移民安置控制权的存在意味着一方行为可能对另一方的损益造成影响,在前面所述的乌干达森林案例中,移民安置官员的行为对受影响人口造成了严重的伤害。移民安置控制权的一个特点是它是可以分享的,可以由不同的利益主体来共同分享,每个利益主体拥有的移民安置控制权份额可以保障其一定的利益,当然,不同利益主体分享的份额数量取决于参与各利益方之间显性和隐性的谈判能力,以及由其能力博弈形成的结果。

一般说来,与移民安置过程有关的利益主体将包括中央政府、地方政府、业主及其安置单位和受影响人口。

在重大建设的公共工程项目中,中央政府、地方政府和业主安置单位之间的关系是一种委托—代理关系:对于超出一定资金规模的工程建设项目,中央政府出资委托地方政府来兴建,地方政府组织业主单位来实施;对于较小资金规模的工程建设项目,中央政府一般不参与,由地方政府出资委托业主单位来实施。这种委托和代理关系在委托—代理理论中进行了深刻的阐明,在此不再进行赘述,虽然中央政府、地方政府和业主单位之间的关系是一种委托—代理关系,但是从本质上讲,他们的利益是一致的,都是为了经济的发展,希望项目尽早建设完成,并创造出效益(经济效益和社会效益),所以,他们可以看作是移民安置的一个方面。不失一般性,本研究中对中央政府、地方政府、业主及其安置单位以移民安置机构总称。移民安置机构是移民安置过程中安置资源的来源方,他们将承担对非自愿性移民所受影响进行补偿的责任。

移民安置受影响人口是移民安置的对象,它与安置机构之间的关系不是一种委托—代理关系,而是处于平等地位的契约关系,是安置过程中的另一个方面,是博弈的对立面。移民安受影响人口的一个重要特征是分散性。这种分散性表现在两个方面:一个方面在于受影响人口的居住地比较分散,以高速公路建设为例,有时,在长达甚至几百公里的条形区域中,受影响人口零星地分布于条形区域的两边,受影响人口之间的交流和沟通非常不方便,这也造成各种信息传播效率非常的低下。另一个方面在于受影响人口的安置意愿表达的分散。随着市场经济的发展,利益主体的多元化,受影响人口的利益群众也呈现出多元化的趋向。面对重大建设的工程项目,不同人的心态和行为也各不相同,要将这些不同的安置意愿统一起来的组织成本和实施成本是非常大的。

2.2 最优移民安置控制权的形成过程

最优移民安置控制权安排的要旨是移民安置中受影响人口所拥有的移民安置控制权能够保障受影响人口的利益,维护受影响人口生活水平恢复和提高的能力,同时,移民安置机构拥有的安置控制权能够使得移民安置成本相对较低,以有利于工程建设的顺利进行。从合约当事人都是平等主体这一起点出发,他们都有资格和可能拥有移民安置控制权。因此,移民安置控制权集中分布于一方,则至少意味着另一方的权益被剥夺了。尽管这种集中式分布在一定条件下可能是有效率的,例如,在中国过去计划经济时代的水库建设中,移民安置机构主导整个移民安置过程,水赶着人走,受影响人口甚至在没有任何利益补偿的情况下就被迫搬迁,或者被草草地安置,但是工程项目建设的进展却是非常有效率的,这甚至被当作是社会主义能办大事的写照,并被广泛地宣传。从理论上讲,移民安置控制权安排集中分布的另一种极端情形是受影响人口获得安置控制权,这种情况下,受影响人口的要求都需要得到满足,受影响人口甚至可以要求将全部工程资金款项用于移民安置过程,一个典型的例子是各种违章违规建筑物都必须给予全额补偿。但是,这种情况的出现,只会培养受影响人口“等、靠、要”的思想,不利于受影响人口生产能力和生产潜力的形成。

移民安置控制权处于中间状态会怎么样呢?

当移民安置机构在工程项目建设动工之前就移民安置问题与受影响人口进行谈判时,作为谈判双方的地位至少在形式上是平等的、独立的,具有相似的获利机会。但是,双方对外部环境不确定性的适应能力是不同的。由于受影响人口居住地分散,移民安置的要求多样化,例如有些人希望进行实物安置、有些人希望进行货币补偿,因此,将受影响人口的利益集中统一起来的组织成本将是非常大的;在项目启动之初,信息的不充分和获取信息的不容易也造成受影响人口决策选择的不充分性。分散的、零碎的受影响人口安置意愿注定了受影响人口在项目启动之初处于弱势地位。而移民安置机构作为出资方,其资金作为一种确定性的信号显示机制能充分显示移民安置机构的安置意愿;并且由于移民安置机构作为一个组织,具有决策统一的特点,其组织协调成本将是较低的。因此,移民安置机构在移民安置的初始合约的谈判过程中占有明显的优势(更能应付环境的不确定性)。

现在假定:①特定项目的移民安置控制权的总量为Q(为一常数);②移民安置控制权遵从边际效益递减规律,即随着拥有的控制权数量的增加,单位控制权所获取的利益递减,这样在坐标轴上表现出来时,凹向原点的一条曲线,如图1中AK曲线所示。

在此种情况下,移民安置机构A用他所拥有的控制权获得的边际利益为VmPa,受影响人口B用他所拥有的控制权获得的边际利益为VmPb,如果在博弈时双方约定B从Q中得到Qb的控制权用于维护自己的利益,A得到Qa的控制权用于维护自己的利益,当合约履行完全时,即A,B之间在谈判前地位平等,谈判后的结果也是平等的,A对B没有机会主义行为,则总收益TR为:

但在移民安置的初始合约中,事实上,A是移民安置机构,是移民安置资金的来源方面,是强势的,占着优势,而受影响群众则为弱势群体,A对B可以采取机会主义行为,如:①逆向选择问题(利用一些对方不知道的信息,签订对自己有利的契约。如夸大自己的能力、承诺一些自己将不会履行的义务、提供一些虚假信息引诱对方上当等);②策略性行为(威胁、利诱、游说、寻租或影响行为)。在此情况下,B的安置控制权的数量仅为Qb

但是,初始合约并不是持续稳态的,随着移民安置中参与人之间谈判对比力量关系的变化,合约的内容可以作边际调整。

在移民安置过程中,受影响人口之间通过相互交流和沟通的手段会使他们逐渐认识到他们所面临的挑战、共同的利益和可以采取的行动。这种相互学习和相互启发的方式提高了受影响人口的知识水平,存在的共同利益会促使他们采取集体行动,内部学习的形成和发展降低了信息的成本,导致受影响人口的谈判能力的提高并有效地显示出来,进而迫使理性的移民安置机构承认和尊重受影响人口的移民安置控制权的要求。其结果是受影响人口通过分享一部分移民安置控制权而使自身的利益有所改善。移民安置的控制权便由集中走向分散分布,初始集中的移民安置控制权安排契约得到了修正。

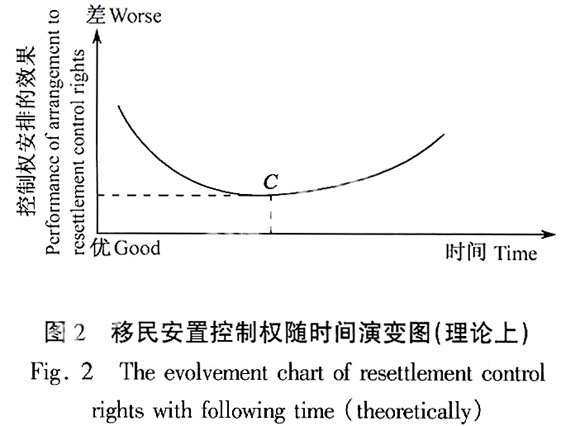

移民安置的初始合约在本期边际调整结束之后,并不会就此静止,边际调整会随时间的推移而不断进行下去,这使得移民安置机构所拥有的控制权不断减少,而受影响人口所拥有的控制权不断增加,当到达图2的C点时,移民安置机构与受影响人口之间利益分配过程形成了均衡状态,控制权在移民安置机构与受影响人口之间得到了最优配置。移民安置控制权的安排达到最优,最优的移民安置控制权开始形成,移民安置机构与受影响人口相应和相对地获得了各自最大的效应和利益。因此,现实地看,移民安置控制权的集中分布仅存在于一些极端情形,更一般的情形是移民安置控制权分散地分布于移民安置的各参与方之中。每个参与方拥有的份额则取决于参与人之间讨价还价的能力和由此形成的结果。

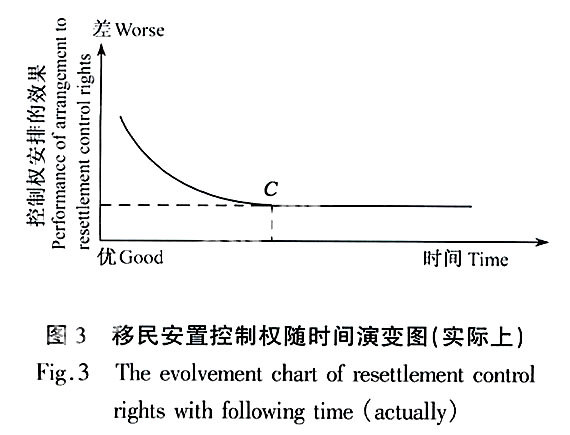

当达到了最优移民安置控制权安排后,会不会出现受影响人口采取机会主义的倾向而侵占移民安置机构的利益的情况,例如,通过举行游行、示威等手段施加压力提出超出安置之外的要求。从理论上讲,这种情况是可能出现的。如果出现这种情况,则移民安置控制权的效率状况图形将在图2所示的最优点C点后随时间继续发展而变差。但是,实际上,作为强势的移民安置机构作为资金的提供方,必然会对移民的安置重新进行成本评价,最终的结果是项目的重新调整。这样,博弈的对立双方将会解体,受影响人口的额外要求也将不会得到满足(例如,在世界银行贷款内蒙古托克托电厂项目中,有一个运煤铁路线路兴建的子项目,受影响人口知道铁路线路的走向后,在线路上修建了一些简陋的茅棚,以有利于自己获取财产补偿,安置机构在考察后,将铁路线路进行了改线,受影响人口的希望也就落空了,这样,受影响人口的机会主义行为不会得到实际的利益)。因此,博弈的结果如果形成了最优移民安置控制权安排后,这种最优的状况一般会得到保持,移民安置控制权的实际演变情况将如图3所示。

因此,从理论上讲,在正常状况下,只要移民安置机构与受影响人口之间可以无限的和长期的博弈下去,那么移民安置控制权的不断边际调整将会使移民安置控制权趋近于最优状态,每个参与人在该状态下都得了他应该得到的。

上述分析框架存在的条件是:

第一,移民安置机构与受影响人口都是理性的,这将保证,他们在博弈时采取合作式博弈,而非对抗性博弈,同时,还会保证这对谈判体系能够维持而不是破裂。第二,不会出现项目终止或者移民安置资金不到位等非正常状况,这将保证他们之间会长期合作下去。

上述条件将确保移民安置控制权的安排具有相对稳定性、边际持续修正的特点。

当然,上述条件只是在一种理想状态。前面阐述的也是在一个理想化的空间中讨论移民安置中最优移民控制权的形成过程。在现实中,移民安置过程不会提供一个期限甚至趋向于无穷的时间来实现契约的不断边际调整,一般在半年或者一年左右的时间内,移民安置机构与受影响人口之间就要协调和协商好而搬迁到新的处所,让出土地空间以利于工程项目的建设进程。因此,上述模型要进行修正,修正的目标是增加变量以利于最优移民安置控制权安排的尽快形成,以使得最优移民安置控制权的形成过程能够匹配相对短的移民时间安排。因为最优移民安置控制权形成后,移民可以利用自身所拥有的移民安置控制权来最大化地维护自身的利益。短期内的经济利益可以成为受影响人口“移得出”的良好润滑剂,而中长期内的经济利益,尤其是受影响人口生产能力的形成,则是受影响人口在安置区“安得稳”的基本条件,进而为受影响人口通过生产、生活方式的改善与产业结构的调整,提升移民的生活质量,实现“能致富”的目标创造出条件,也即是实现可持续安置和发展的过程。

3 结论及启示

3.1 结论

综上所述,RCR模型可以实现对IRR模型的修正,并且能够实现非自愿性移民可持续安置与发展的目标。原因在于:

(1)IRR模型中的社会损失,事实上非常难于度量,以IRR模型8个风险变量为特征的社会损失信息零散地分布于各个受影响人口之中,并且对于不同类型人的影响各不相同,例如,富有人口的失业损失与贫困人口的失业损失对富人与穷人的影响之间的差别是不言而喻的。若是由移民安置机构来收集这些信息,则可能由于信息的不对称性和收集信息的成本(包括时间成本)过高,最后没有实际操作价值。因此,当由一个有效率的市场机制来实现社会损失的信息显示时,将使问题变得相对简单些。RCR模型本身就是一个市场机制,当移民安置机构与受影响人口就安置问题进行讨价还价的契约约定时,受影响人口已经将各种社会损失包含在了谈判的过程中,达成的合约从一定的程度上讲一定是包含直接物质损失和间接社会损失的合约。因此,社会损失的度量在谈判的过程中也就解决了。

(2)RCR模型本身就是一个控制权安排的机制,而且,通过该模型所形成的是相对最优的移民安置控制权的安排,因此,它可以实现移民安置控制权的安排和优化问题。

(3)RCR形成的协议可以实现非自愿性移民可持续安置与发展的目标。受影响人口与安置机构在平等的基础上达成的协议,将反映受影响人口的自愿性倾向,因此,可以实现受影响人口“移得出”的目的,受影响人口将会主动执行协议,迁离出项目受影响的区域;而最优移民安置控制权安排将保障受影响人口所获取利益的最大化,这种利益可以在短期内吸引受影响人口“移得出”,并在长期内为受影响人口形成生产能力,实现“安得稳”打下基础,并最终实现受影响人口“能致富”的目标。因此,RCR模型过程中形成的协议可以实现非自愿性移民可持续安置与发展的目标。

3.2 RCR模型的启示

以上关于移民安置控制权安排的分析框架,可以逻辑一致或内生地解释非自愿性移民的安置和发展问题。借助这一分析框架,我们可以看出,受影响人口主导的安置过程或者移民安置机构主导的安置过程只不过是移民安置控制权安排中集中分布的两个必然推论,也是两个特例而已,更常见的情形是移民安置控制权的分散式分布于受影响人口与移民安置机构之间,由此也形成了不同的移民安置模式。一般而言,当移民安置机构完全主导安置过程时,一般会造成受影响人口一定程度上的利益受损,而这正是当前各种拆迁和征用过程中,抱怨和申诉成为社会问题焦点的主要原因之一。

基于对移民安置控制权安排形成过程与因素分析,我们可以得出如下启示:

启示一:非自愿性移民中信息的公开是移民安置的核心和出发点。

在移民过程中,不同角色主体对于移民安置控制权的绝对拥有必然导致对另一方利益的受损和侵害。当移民安置机构集中拥有移民安置控制权时,它可以宣称将为受影响人口谋取福利,但是这种宣称是脆弱的,没有制度保障的单方面约定是不稳定的,这也是中国非自愿性移民安置过程中诸多问题(包括受影响人口上访、游行和各种极端行为)产生的根源。因此,必须从制度和实践上吸纳受影响人口参与到安置过程中去,让他们了解移民安置政策的形成过程、安置的进程、程序、目标,公开各项与安置有关的信息,消除他们的疑虑,让安置过程摊在阳光下,接受各方面的检验。

启示二:移民安置中博弈各方信息不对称问题是造成各种机会主义倾向,进而影响移民安置效率的主要原因。

在移民安置过程中,如前文所述,受影响人口作为弱势群体和群体本身所固有的缺陷,是移民安置信息的接受方,也是信息不对称的主要原因。要保障受影响人口的利益,就必须对受影响群体这一主体进行重新的塑造,将受影响人口组织起来,进行移民安置和生产技能的培训,加强受影响群众团结的教育和集体主义的意识培养,同时,通过生产技能的培养,增强受影响群众生产潜力的开发,为现实生产能力的形成打下基础,最终实现受影响人口“移得出、安得稳、能致富”的可持续安置和发展目标。

(编辑:李 琪)

参考文献(References)

[1]M M Cenea. 风险、保障和重建:一种移民安置模型[J].河海大学学报, 2002,(6):1~15.[M M Cenea. Risk,Security and Recontruction: Model of Resettlement[J].Journal of Hehai University, 2002,(6):1~15.]

[2]段跃芳. IRR模型及其对中国非自愿移民安置的现实意义[J]. 三峡大学学报, 2002,(11):44.[Duan Yuefang. IRR Model and its Significance in China's Practice[J].Journal of Sanxia University,2002,(11):44.]

[3]世界银行. 非自愿移民——业务者政策OP4.12及附件&世行程序BP4.12[R]. 2002,6:8.[World Bank. Involuntary Policy OP4. 12&BP4. 12[R].2002,6:8.]

[4]邹幼兰. 世界银行移民政策在中国的实践[A]. 移民与社会发展[C]. 南京:河海大学出版社,2002: 44.[Zou Youlan. World Bank Resettlement Policy in China's Practice[A]. Resettlement and Social Development[C]. Nanjing:Hehai University Press,2002:44 ]

[5]钟水映等. 工程性移民安置理论与实践[M]. 北京:科学出版社, 2003.6.[Zhong Shuiying et al. The Theory and Practice of Developmeng睮nduced Resettlement[M].Beijing: Science Press,2003.6.]

- 小学英语教师课堂提问有效性初探

- 初中英语报刊阅读教学的有效策略分析

- 人教社2019版高中英语教材语篇分析

- 转类法在高考英语解题中的运用探究

- 核心素养视角下小学英语阅读教学的优化思路

- 一堂“英语读写632导学公开课例”的诊断式反思

- 农村小学英语绘本阅读教学策略

- 写作教学中部分直接反馈形式的效果研究

- 基于思维导图的主线式教学模式在初中英语读写教学中的应用探究

- 在初中英语阅读教学中培养学生的思维品质

- 英语阅读课中培养初中学生批判性思维能力教学实例

- 初中仁爱版英语教学中分层次教学法的应用探讨

- 教育信息化环境下小学英语教学的创新模式研究

- 基于核心素养导向的小学英语教学

- 大数据视角下初中英语精准化教学探究

- 新时代背景下高中英语教学创新方法与思考

- 基于微课的翻转课堂教学模式在高中英语语法教学中的应用

- 精讲多练在初中英语课堂中的实践研究

- 走向思维碰撞的英语课堂提问切入点的把握

- 刍议基于学习共同体的初中英语阅读任务设计的关系与策略

- “后网课时代”应对高中英语课堂中学生注意力下滑现象的对策

- 核心素养背景下高中生英语阅读能力培养策略探究

- 多角度文本深度解读在初中英语阅读教学中的实践探索

- 初中英语写作教学中 “听说读写”四结合模式的创新应用

- 问题驱动思维,促进深度学习

- secular

- secularities

- secularly

- secularness

- seculars

- secure

- secured

- securely

- secureness

- securenesses

- securer

- securers

- secures

- secure sb sth

- securest

- secure sth (for sb/sth)

- secure²

- secure¹

- securing

- securings

- securities

- securitiesandexchangecommission

- securitiesandfuturesauthority

- securities market

- securitiesmarket

- 呆磕磕

- 呆磕磕木木樗樗

- 呆窒

- 呆立

- 呆站着

- 呆笑

- 呆笨

- 呆笨之态

- 呆笨无知

- 呆笨迟钝

- 呆笨迟钝的样子

- 呆答孩

- 呆老汉

- 呆者不来,来者不呆

- 呆脑呆头

- 呆致致

- 呆若木鸡

- 呆蠢

- 呆视

- 呆词

- 呆话

- 呆账

- 呆邓邓

- 呆郎娶巧妇,美男得丑妻

- 呆里奸,直里弯