巴赫第三号无伴奏大提琴组曲前奏曲的演奏诠释

摘要

巴赫一生中共创作有六组无伴奏大提琴组曲,而每一组中的前奏曲往往最为重要。从主题的发展来看,此前奏曲可分为四个段落,每个段落有各自的特点且有一些相似性。笔者根据《巴赫第三号无伴奏大提琴组曲》的旋律走向特点将之形象化,结合最接近原稿的德国骑熊士出版社(BrenreiterBasel)乐谱版本,进行演奏诠释与探讨。

[关键词]巴赫;无伴奏大提琴;演奏诠释

[中图分类号]J622[文献标识码]A[文章编号]1007-2233(2019)11-0128-02

收稿日期2019-07-16

作者简介(蔡奕程(1990—),男,泉州幼儿师范高等专科学校艺术学院教师。(泉州362000)

约翰·瑟巴斯提安·巴赫,巴洛克时期的德国作曲家,被普遍认为是音乐史上最重要的作曲家之一。其创作以复调手法为主,构思严密,感情内在,富于哲理性和逻辑性。

在巴赫的无伴奏大提琴组曲中,前奏曲往往最为重要。此号组曲之前奏曲,以宏伟的C大调为调性,为大提琴安排大量的四声部和弦,并利用C弦与G弦等较低的空弦配置主调音以及主导的和声,使其具有结构丰富的显著特色;在节奏特点上:除第1、2小节的首音不是十六分音符及结尾部分出现四分音符和弦外,其余大都采用四个十六分音符为一组的形式来谱写。笔者根据整首曲子的旋律走向特点将之形象化,犹如:从源头冒出的水渐成小溪,小溪汇入河流,河流再流入大海,最后流向远方的过程。笔者将以此作为根据进行演奏诠释。

一、源头冒出的水渐成小溪

开头两个小节是演奏者最难把握和诠释的部分。通常乐曲的首音都落在强拍,如在3/4拍中,多为:强-弱-弱的力度。而在此曲中开头音,笔者并不认为应该那样演奏。为了能达到犹如水源从高处流下来时的效果,建议以坚定扎实却又不太强的力度来诠释这个开头音;再看第1到第2小节的第一个音之间,音乐内在感极强,由C大调自然音阶的下行排列形成其势不可挡的气势,引导整个旋律出现的开端。然而它并不是依据旋律下行而逐渐变弱,恰恰相反,就像瀑布的水顺流到山底下时的冲击力最大一样。这两小节的高低音Do时值都较长,它们相互呼应,起引导旋律发展的关键作用。因此,在这条旋律上,笔者把弓毛与弦的接触点放在中后弓部位,用上弓演奏首音且逐渐加强演奏力度,在大字组Do的时候达到最强值,以便旋律表现出像瀑布一样的效果。第2小节的音符Do,整个时值是十二分之五拍,它承接了两个身份:一是从前面乐句发展过来最底的低音,另则是第二小节的重拍和后面上行旋律的起始。因此,笔者认为演奏这个四分音符的前半段时值用最强力度,后半段时值渐弱,以此过渡到Do的十六分音符上达到较弱的表达。之后的上行音阶是旋律逐渐加强的特征,是把音乐推上去的助力,因此笔者建议弓段可以越用越多,表现出这个效果。(见谱例1)

谱例1

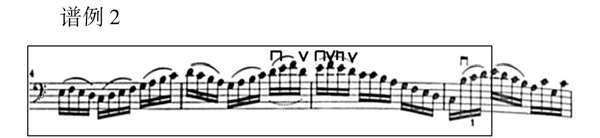

从第3至第5小节,音组是连续的下、上行交替的模式(前一拍下行,后两拍上行),逐步向第6小节高音fa发展。为使得旋律能更加美妙和自然,笔者建议以递进的力度来演奏这几小节。因此,第5小节的最后一拍,笔者选择使用谱例上面的弓法(最后一拍前三个音符为下弓,最后一个音符re为上弓)。如此便可以回到弓根部位来演奏第6小节,使它具有极强的效果(随音形走向由强渐弱)。(见谱例2)

谱例2

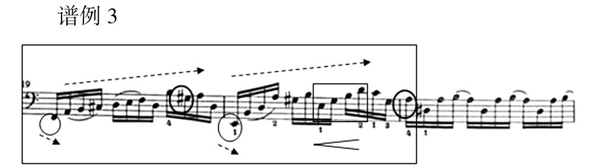

第7小节第二个音到第13小节第一个音止,有三次模仿进行。旋律高低音分别出现,井然有序,犹如溪水像蛇形一样地流淌着,弯弯曲曲却又十分有规则。每个分句的尾音承接着下一个分句的开始,似溪水藕断丝连地流淌。因此,笔者建议这几个尾音可演奏得较弱且保持连接性。为突显这三次模进的层次感,在弓法上笔者选择:一句在中下弓部位运弓,另一句在中上弓部位运弓,以此类推,从下半弓到上半弓的迂回运弓方式;第15小节至第17小节中,每小节是激进向上的旋律。其中,第一拍为一个声部(似鸟鸣声),第二、三拍为另一个声部(似流水声),类似自然界进行的对话。笔者认为演奏者内心要有声部分明的存在感来诠释这段乐句,因此建议使在第一拍做声响上的强调,二、三拍为连弓则展现较为平缓推进的旋律。而第18小节为急速下行旋律,内在感为越来越浑厚,为后面旋律储能。第19小节的低音fa和第20小节的低音mi可视为同一个低音声部。为了反衬出向上发展的旋律线条,笔者认为演奏这两个低音时,mi要表现得比fa更加深沉和浓厚,建议在mi用幅度较大的揉弦和较强的拉奏力度。第20小节第二、三拍(mi-sol-si-re)在演奏时要平均地加强力度,有一颗颗音叠上去的感觉,直到解决音la。(见谱例3)

谱例3

二、小溪汇入河流

第21到第23小节,是自下而上的回旋式旋律走向,与第24到第26小节从上到下的旋律走向相呼应。两个音符为连弓的,笔者建议拉奏时第一个音符多一些、第二个音符少一些,使旋律较具歌唱性效果。此段乐句间,音符与音符环环紧扣,旋律感变得较为急促,犹如多条溪水正在争先恐后地汇入同一条河流中。2因此,笔者认为诠释时应体现音乐的流动性,建议演奏力度为:第21到第23小节渐强(p-mf-f),第24到第26小节减弱(f-mf-p);第27到第32小节的每小节旋律结构犹如往同一条大河里汇集多条支流,而之间的少许差别就像是各种形态的支流一样。本段可视前两拍为一个声部,后一拍为另一个声部,形成低声部和高声部“一唱一和”的形式。因此,笔者建议每小节前两拍以较弱力度演奏,第三拍再加强力度,突出对答式的声乐感;第35和第36小节以fa为每拍首音,低音聲部与fa的音程关系越来越大,旋律线条整体呈现下行的走向。笔者建议,运弓可递增地加长,体现音程关系不断扩张的宽度。(见谱例4)

谱例4

三、河流流入大海

第37到第44小节作为中段,在音乐上有承上启下的作用。此段旋律的第一、二拍均为分解和弦,第三拍为音列。弓法上,笔者建议按照谱例版本虚线弓法演奏,如此可确保弓法的规律性。在中段之后,接连出现了需要跨三条弦的运弓演奏。因此,本段每小节前两拍的弓法为之后高潮部分弓法的技术热身。画面上,中段体现的是河流入海的情景,旋律性不像之前的小溪一样细腻流动,也不是后来大海般的宏伟翻腾,是处于两者间必不可少的衔接部分。为此,笔者建议此段旋律演奏力度应逐渐加强,达到一个自然成形的景象。

第45到第60小节,体现了最终大海的形象,为此前奏曲的高潮段落。旋律上不停地來回滚动行进,犹如海风大作、海浪波涛汹涌地翻腾,处在力量与情绪的激昂之中。本段每个小节在弓法上一致,且都以分解和弦来谱写,根音均为大字组的sol,呈现出每拍“一低三高”的态势。大提琴低音宏伟宽阔,为了更好地把每拍都展现得很融洽,避免出现“头重脚轻”的感觉,笔者建议演奏时应注意每个音符的节奏与力度的平均,保持平衡性;同时建议用较强的力度来演奏以匹配大海的形象。关于左手指法,因为本段在把位中需要用到拇指,并且往低把位移动,涉及手型和指头间的距离感,所以自己选择好适合自己的指法很重要,并且多做巩固练习,切勿求快。

第61到第66小节,下行旋律如翻腾的海水,强中带弱的状态十分贴近自然规律,因此笔者建议演奏力度可以逐渐减弱。第67小节到第71小节首音mi,旋律趋于平缓,笔者建议用平稳的力度诠释即可;第71到第77小节,旋律的模进像是最后一股自然力量再次把海水推向二次高潮,笔者建议演奏力度应越来越强,并在第77小节的和弦保持住它的最大张力。弓法上,笔者把第72、73、74、75小节的弓法改为:第一拍的第三个音符到第二拍的最后一个音符为一弓,第三拍皆为分弓(如谱例标注所示),如此方式可降低运弓难度;此弓法在弓段的分配上是:从弓根运抵弓尖,在弓尖段分弓演奏第三拍,再从弓尖运到弓根,于弓根分弓演奏下一小节第三拍,后面亦然反复。(见谱例5)

谱例5

四、流向远方

第78小节至结束,刻画了一番海浪正徘徊地向远方而去的景象。从第82到第86小节,这股动力似断非断,缠绵不舍,直至结束带着最后的一波海浪流向无边无际的远方。因此,笔者建议以强而饱满的力度来演奏本段,并且在每个和弦时保持张力,特别是在演奏结束小节的主和弦时,应有一种由内往外、由近及远的表达。因此,在演奏此曲时应当把握好曲式结构及音乐发展的方向,诠释出巴赫作品应有的精神和灵魂。

注释:

1(#波威尔科米尔斯基.巴赫大提琴组曲版本研究(下)》J.金毓镇译.人民音乐,1995(07):44—47.

2丁相杰.一幅以律动美绘就的乡村风景画——谈巴赫大提琴无伴奏组曲的意境构想J.齐鲁艺苑,2000(02):57—58.

(责任编辑:崔晓光))