一屋见香港

苏涛

不同时期香港银幕上的租客故事,标识出曲折的现代化历程,以及一段五味杂陈的文化记忆。

房屋,不仅是个人安身立命的所在,也是重要的社会空间之一。在寸土寸金的香港,从寮屋、唐楼到公屋、壋(音同荡)房,各种形态的房屋构成了不同时期香港经济、社会发展的缩影。栖身于这些房屋的租客与“包租”或业主之间的关系,是香港电影常见的主题。银幕上的方寸空间,透露出香港的人情世故和世态万象,为我们观察香港社会提供了一个独特而有趣的视角。

在中国早期电影史上,以房屋和租客为主题的影片并不鲜见。《十字街头》(1937)中,赵丹和白杨饰演的角色寄居同一屋檐下,却不曾谋面;直到两人最终走到一起,才发现彼此竟是一板之隔的邻居。《乌鸦与麻雀》(1949)是中国喜剧电影的杰作,从此奠定了租客故事的主题:面对房东的欺凌,租客们由逆来顺受而逐渐觉醒,联合起来斗争,表达了左翼电影的社会批判。

抗战结束后,英国恢复了对香港的殖民统治。随着社会经济秩序的恢复,大量移民涌入香港。1945—1950年间,香港人口从60万激增至186万,到1956年更达到280万以上。短时期涌入的大量人口,让房屋短缺成为一个严重的社会问题,很多新移民不得不栖身于简陋的寮屋,生存条件极为恶劣,发生连片火灾的新闻不时见诸报端。

正是在这样的背景下,香港出现了不少反映住房问题的影片。《一板之隔》(1952)、《水火之间》(1955)等影片展现了小人物的求生之艰,透露出鲜明的社会关切和人文关怀。在集体主义的召唤下,同一屋檐下的房客从互不理解、龃龉不断的陌路人,变成了相互扶持、共渡难关的朋友,在冷漠的资本主义社会,获得了继续生活下去的勇气。

《危楼春晓》(1953)里的租客,涵盖了战后香港社会的不同阶层。

最能代表20世纪50年代香港租客故事的影片,大概是粤语片《危楼春晓》(1953)。制作该片的中联电影企业有限公司,是一家由进步粤语电影工作者发起组织的制片机构,奉行娱乐与教育并重的制片方针。《危楼春晓》的故事发生在一座即将被拆掉的唐楼中。租住在这里的房客,涵盖了战后香港社会的不同阶层——出租车司机、教师、小贩、舞女等。站在租客对立面的,则是为富不仁的大班黄及其背后的业主。

影片以知识分子罗明的视角展开。他既是一名对劳工阶层抱有同情的作家,又是唐楼业主的侄子。影片的线索之一便是罗明如何选择自己的立场:是站在底层大众一边,还是站在剥削者一边。影片结尾,风雨吹袭下的唐楼成为危楼,经过一番洗礼的罗明与租客打成一片,相互扶持,在危机中迎来新生。《危楼春晓》中那句着名的台词——“人人为我,我为人人”,几乎成了50年代粤语片精神的写照。

抚平60年代后半期的社会动荡之后,港英当局采取了一系列举措,试图缓和社会矛盾。1971年麦理浩担任港督后,大力推动基础设施建设,大批公屋在沙田、屯门等新市镇拔地而起。70年代,一部以租客为主题的影片大获成功,不仅生动反映了港人的文化心理,而且推动了粤语片的复苏。这部影片就是楚原导演的《七十二家房客》(1973)。当同名舞台话剧在香港上演大受欢迎时,楚原敏锐地察觉到该剧与时代的微妙共振,将其搬上银幕。

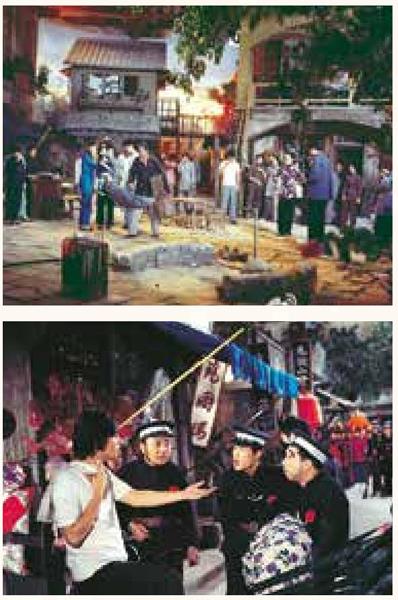

《七十二家房客》抨击了各种社会问题。

《七十二家房客》将背景设置为旧时代的广州,一座残破的院落中寄居着众多租客,包括医生、裁缝、小贩、教师、舞女等,“包租”则是刻薄、贪婪的太子炳、八姑夫妇。为了出售地皮获利,这对夫妇勾结警察及恶势力,企图驱赶租客。经过一连串乌龙事件,这对夫妇搬起石头砸自己的脚,最终落得两手空空。

影片以地道的粤语拍摄,活灵活现地描绘了社会众生相,以戏谑、嘲讽的口吻抨击各种社会问题(治安恶化、通货膨胀、警察贪腐),让观众的情绪得到尽情发泄。坦率地说,《七十二家房客》在艺术品质和制作上并无过人之处,其取得成功的关键,或许就在于以“汹涌澎湃的新感性”映射现实,唤起观众对经典粤语片的记忆。不过,不同于50年代的《危楼春晓》,楚原在《七十二家房客》中追求的已不是社会写实,而是社会讽刺,大量运用的夸张、挖苦、俚俗,令该片更接近胡闹剧,而非正剧或悲剧。尽管如此,《七十二家房客》还是出人意料地成了一部现象级影片,力压李小龙的《龙争虎斗》,夺得1973年香港电影票房冠军。

30多年后,周星驰在《功夫》中对《七十二家房客》的部分场景进行了戏仿。寄居在“猪笼城寨”中的各色租客,不乏深藏不露的功夫高手。凭借天马行空的想象、“无厘头”的风格桥段,以及略带乖张的人物塑造,周星驰赋予传统租客故事以“后现代”的意味。

左:《功夫》剧照。右:《笼民》剧照。

在70年代,随着经济高速发展,香港成为亚洲人口密度最高的地区之一。房地产在香港经济总量中的比重不断增加,至90年代中期,已超越制造业、金融业,成为仅次于进出口贸易的第二大行业。然而,就在香港跻身亚洲最发达经济体之列的同时,还有一群人栖身于狭小、拥挤的公寓,他们被称为“笼民”。

《笼民》(1993)以强烈的社会关切和人文关怀,将镜头对准香港摩登都会的另一面,为90年代的香港留下一段不无悲情、苦涩的影像记录。影片的故事发生在一所名为“华夏男子公寓”的破旧房子,这里的租客是被香港现代化进程抛在身后的弱势群体:老无所依的长者、耍猴的街头艺人、刑满释放人员、吸毒者、身份卑微的外籍劳工。

导演张之亮以令人惊叹的长镜头和复杂的场面调度,逼真展现了公寓空间的逼仄和“笼民”的生活。居住环境恶劣,但“笼民”倒也能在互相帮扶中平静度日,直到一纸收楼的律师函,打破了他们原有的生活轨迹。影片对殖民时代香港的政治生态做出了委婉的批判,两名议员听到“笼民”的抗议,在媒体的关注下,决定与“笼民”共度72小时。讽刺的是,他们的举动不过是惺惺作态,一名议员只会夸夸其谈,解决不了任何问题;另一名议员则与既得利益集团沆瀣一气。影片结尾处,“笼民”们被强行驱离,他们在笼中无助的呼喊,不啻是对殖民时代香港住房问题的控诉,令人动容。

《笼民》获得成功的原因之一,在于一众演员出色的表演。乔宏、谷峰、泰迪罗宾、黄家驹、廖启智等新老搭配的演员阵容,生动演绎了挣扎在社会底层的小人物,不着痕迹地展现了人物从犹豫、动摇、怯懦,到团结一致反对业主收楼的心理变化。在香港的商业制片体系下,《笼民》的出现可谓一个异数。就是这部没有多少噱头,也没有一线明星参演的冷门影片,成为第十二届香港电影金像奖的最大赢家,击败了《阮玲玉》《92黑玫瑰对黑玫瑰》,赢得分量最重的最佳影片,张之亮也荣膺最佳导演奖。

90年代末期后,受到亚洲金融风暴和非典的影响,与房地产高度捆绑的香港经济一度低迷不振。不断攀升的房价,令大量中低收入者望而却步,就连公屋也成了可望不可即的奢侈品。在新世纪以来的很多影片中,一种新的房屋形式——壋房,开始出现在银幕上。那些无力承担高额租金的租客,只能栖身于被层层分隔的尺寸之地,“家”或住所的概念,不过是一个床位而已。

《一念无明》海报。

在《一念无明》(2016)中,遭受躁郁症折磨的主人公,居住在一间只容得下一张床的壋房。逼仄压抑的空间,恰好成为主人公内心世界的外化,透露出纠缠着香港的社会顽疾和精神痛苦。2021年的小成本影片《浊水漂流》,以一群无家可归的边缘人为主角,他们甚至无力承担壋房的租金,只能在露天搭建的简易木板房中容身;即便如此,最终还是逃不过被驱离的命运。在这个意义上说,《浊水漂流》几乎就是一部新世纪的《笼民》。

香港银幕上不同形态的房屋以及形形色色的房客,衍生出无数可悲、可喜、可叹的故事,从“人人为我,我为人人”的集体主义,到嬉笑怒骂的社会讽喻,再到悲情而徒劳的抗争,不同时期的租客故事被打上了鲜明的时代烙印,标识出一段曲折的现代化历程,以及一段五味杂陈的文化记忆。