在信息技术教学中渗透“小农人”课程的实践

周晓明

劳动是育人的重要载体,能引导学生在劳动中实现精神成长。在江苏省张家港市白鹿小学校园的东北角,有一方5亩的小农庄,其中有小河、亭子、长廊、果树、菜圃。学校利用小农庄这个有利的自然条件,将其中的一切都变成教育资源,努力开发“小农人”校本课程,研究将劳动融入学生的生活,引导学生关心与他人、与自然之间的关系。小白鹿农庄不仅是学生游乐、放松的場所,更成为他们展开想象、投入研究、参与实践的平台。

以学科渗透模式推动“小农人”课程

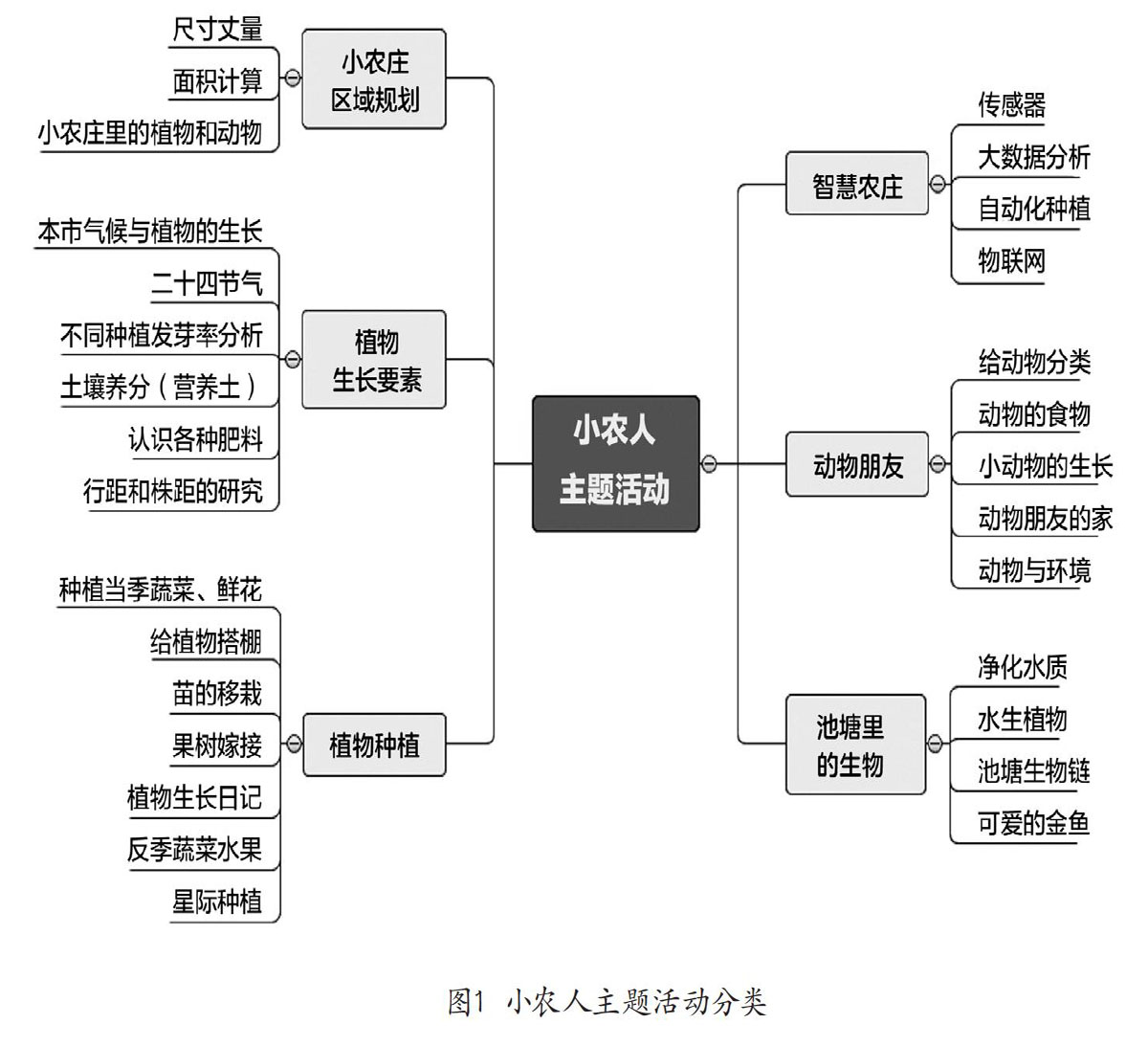

近年来,我校“小农人”课程的教学模式不断发展和优化,而物联网气象站的建设,实现了通过网络远程获取小农庄的光照、气温、土壤情况等信息,为小农庄的“智慧升级”奠定了基础,让“小农人”课程的实施有了更大的空间和张力。学校进一步完善了“小农人”主题活动的种类及其具体项目,包括规划小农庄、研究植物的生长、植物种植、研究农庄里的动物及池塘生物、智慧管理农庄等(图1)。笔者以学科渗透的方式,有效推动“小农人”课程扎实开展,逐步改变学生的思维方式、合作方式、对话方式,更好地为学生的学习、研究和实践提供支持。

信息技术教学中渗透“小农人”课程的实施途径

劳动教育的形式多种多样,针对物联网气象站获取到的数据,信息技术教学中体现出研究小农庄的智慧种植与管理的优越性。笔者尝试在信息技术课堂中主要围绕三个方面来渗透“小农人”课程的教学。

1.初步感知数据的含义

不同气候、不同时间,气象站获取到的信息是不同的。学生看到这些数据,向教师提出了许多问题:梅雨季节里空气湿度值和其他时候有多大的差别?这个土壤湿度值下适合萝卜生长吗?……带着学生的“十万个为什么”,教师以信息技术学科的网络搜索技能结合科学学科的理论知识,针对空气的温湿度、降雨量、土壤的温湿度等数据,带领学生通过浏览搜索的信息,了解各个指标的含义、单位及其范围值。比如,探究你喜爱的植物最适宜的温湿度,学生先通过网络,了解当前本地的气候、各自喜爱的植物适合的环境,再和气象站获取到的空气的温度和湿度进行对比。在这个学习过程中,学生是带着情感和有趣的任务开展的,他们的求知欲望被大大激发,形成了一个感知心智活动的良性循环。在成果展示阶段,甚至有学生分享了对不同的温度单位和湿度单位的研究,内容已经超过了中学物理的学习范围。

2.深入探究数据的获取

学生在常规信息技术课上接受过光线、声音等少数几个传感器的学习,而物联网气象站大大拓展了学生的视野,让他们有机会接触到更多应用于生活的传感器:日照传感器、风速传感器、雨量传感器、土壤温度和湿度传感器等。比如,探究土壤湿度传感器活动中,教师先通过实验让学生直观地获取到不同土壤湿度环境下的不同数值,了解土壤湿度传感器的工作原理及其测量值的特点。接着,学生将采集的实验菜圃中的泥土进行测试,记录土壤湿度值,再与事先了解的适合当前植物生长的土壤湿度数据比对。将传统种植的观察、触摸法,与传感器实验、数据比对。在这样的学习过程中,学生积累了更科学的种植经验,俨然就是一群小小农科员。

3.应用提升数据的价值

怎样把气象站获取到的数据利用起来,让小农庄更加生机勃勃?一部分热衷于发明的小创客们探究通过编程结合工程技术,探究对农庄的自动化控制。如通过对降雨量值的判断,实现针对长期阴雨天气下对花苗自动补充光照;通过对土壤湿度值的判断,开发自动控制水泵的浇灌施肥系统等。这些技术都促进了小白鹿农庄科学、高效地种植和管理。一部分沉迷于数据的小数学家们通过对大数据分析开展研究,利用数据处理软件设计图标,如分析一天内土壤温度和空气温度的变化,研究不同季节下植物浇水的合适时间;再如,通过每个月降雨量和空气温度的变化,研究本地的气候特点及不同时期适合种植的蔬菜、鲜花。通过对数据分析和研究,当学生谈起植物种植与气候的关系、气候对植物产量的影响时,连家里擅于种植的爷爷奶奶都自愧不如。

在信息技术教学中渗透“小农人”课程的意义

教育需要在真实的情境中开展,“小农人”课程为信息技术教学搭建了更广阔的平台。课程有助于培养学生对客观世界的整体认知能力,使学生在多元情境中感受、探索、研究、感悟,学会获得知识、掌握能力的思维过程,让信息技术教学系统发挥更大的教学效益。

1. 尊重个性选择,激发学生的创新精神

每个学期初,学生在教师的指导下,基于前期规划、信息收集后确定小组的研究项目,进行自选主题的研究活动。每一阶段都有学生自己设计、自己调查和完成的任务驱动。教师则努力做好组织和辅导者,引导学生真正思考和解决问题,关注让项目活动成为学生可持续性探索的过程。学生在真实的活动情境中,在有趣、有意义的任务驱动下,跨越学科的界限,充分发挥自己的想象力,锻炼了研究问题、整合知识的能力,激发出无穷的创意。

2. 追求深度学习,提升学生的学习潜能

有意义的课程活动指引,促使学生产生学习动机,真正成为学习的主人,“自主、合作、探究”的学习方式贯穿始终。学生跳出学科学习的思维局限,主动构建知识,比如在研究温湿度的过程中,学生不仅了解相关的数据,还自主探究温湿度的单位。在这样的主动探求知识背后的规律、策略或内涵的过程中积累经验,形成学习内驱力,发展智力和技能。学生将学得的知识整合到相互关联的概念知识系统中,且能在自主的、体验的、实践的学习方式中体验学习过程的幸福。

3. 聚焦学科育人,培养学生的核心素养

在学习过程中,教师关注学科素养的培养,通过“小农人”课程与信息技术教学的互动、影响和渗透,促发知识之间有意义的关联,如在研究如何让小农庄科学、高效地种植和管理时,学生需要加深理解和熟练运用所学编程知识、种植知识、工程技术,在团队合作解决问题的过程中,学生收获了更多的知识,且让所学知识得到延伸,真正用到实处。这样的注重思维、注重过程、注重动手、注重实践的学习活动,真正指向学生核心素养的培养。

带着基于儿童、理解儿童、发展儿童的教学目标,信息技术教学中渗透“小农人”课程,既为小农人活动提供了技术多样、资源丰富的智慧环境,又让学生在数字化学习和创新过程中形成人与自然的多元理解力,负责、有效、自觉地参与到创造性的劳动中,在学习和劳动中发现自我,认识自我,成长自我。

作者单位:江苏张家港市白鹿小学