《说“木叶”》的四次设计与教学反思

王旭东

一、第一次文本细读课:意象的多元组合

十二年前,学校举行同课异构研究课评比,篇目是《说“木叶”》。笔者以“用符号学的观点解读《说‘木叶》”为主题参加了这次活动,备课时力求在求新和求实两方面做文章。

在“求新”上,笔者尝试用西方符号学的理论来解读意象。符号学认为符号分两类:一类属于认知的符号,如“美人”“月亮”;一类属于感官的印象,如“蛾眉”“婵娟”。前者可称为物象,后者就是中国古典诗歌里的“意象”。为什么有些符号会带给读者感官的印象呢?符号学认为,当一个语言符号,在一种文化里有了能引发普遍联想的作用时,它就是一个“语码”了。如果这一“语码”是传统诗歌中经常使用的符号,那么当這一符号出现的时候,它就不只是在认知方面发生作用,而是会在传统文化层面引发联想。这一理论可以用来理解诗歌语言的暗示性问题。

在“求实”上,笔者花了些精力,把文中出现的诗歌都研读了一番,以此辨析与“木叶”相近的意象,重点赏析了“木叶”和“落木”两个意象。

“木叶”,源自屈原的《九歌·湘夫人》:“帝子降兮北渚,目渺渺兮愁予。袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”王逸、洪兴祖、朱熹都认为屈原是改写南楚祭歌以托喻讽谏,寄寓“忠君爱国眷恋不忘之意”。司马迁说屈原“信而见疑,忠而被谤”,对国家忠心耿耿却遭到猜忌和谗毁,被国君疏远。这“木叶”既寄托着屈原忠君却见疑的悲愁,也寄托着他对楚国割舍不下的缠绵的爱。

自从屈原吟唱出“洞庭波兮木叶下”,此后的诗人再看到“木叶”这一物象、读者再读到“木叶”这一意象,就会联想到一个“疏朗与绵密的交织,迢远而情深的美丽的形象”,这是形象上的暗示性;还能产生文化上的暗示:忠爱却见疑的遭遇、悲愁亦缠绵的矛盾情感。

关于“落木”,笔者重点关注了杜甫创作《登高》时的时代背景和人生境遇。虽然安史之乱已结束了三四年,但地方军阀又乘时而起,社会一片混乱。在这种形势下,杜甫只得继续“漂泊西南天地间”(《咏怀古迹》),备尝“艰难”“潦倒”之苦;国难家愁使他白发日多,而多病断酒,又使悲愁更难排遣。

悲愁以外呢?“无边落木萧萧下”可以让我们联想到“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,还可以联想到屈原《九歌·山鬼》里面的“风飒飒兮木萧萧,思公子兮徒离忧”。这“木萧萧”意象所暗示的不仅有“离忧”的情绪,应该还有“思公子”的一番情意。于是,“无边落木萧萧下”在寄寓着诗人后半生无限凄凉的悲苦之外,还隐含着对糜烂不堪的国事的忧虑。《登高》中的杜甫“致君尧舜上,再使风俗淳”的志向纵然还在,但其人已是百病缠身、垂垂老矣。反映在诗歌中,“木叶”忠爱缠绵的精神尚在,但是“落木”却有了一丝绝望的气息。

可以说,杜甫的“落木”对屈原的“木叶”的继承不仅是形象和文化上的继承,更是两人精神人格的共鸣;而其创造,就是缠绵虽不改,绝望却已生。

【教学反思】

回头看第一次备课,当时只是停留在解读阶段:用林庚的观点解读文中出现的诗词,用符号学的概念解读林庚的观点。但是,用“语码”这一单一的概念来解读一个永恒的文学现象,看似“高大上”,实则“形而上”。简单说来,第一次备课最大的收获是搞懂了文中的诗词,但还没能理解作者的观点。

现在写这篇反思,不禁追问:为什么“叶”字与“落”“黄”“树”“木”组合,“木”字与“叶”“落”组合,生成的暗示性会有不同呢?笔者把这个问题概括为“意象的多元组合”问题。

布洛克说:“诗的独特意义完全来自于它的各个部分和各个部分之间的独特结合方式。虽然理解其中每件事物之一般意义时所需要的那种普通经验不可缺少,但它的意义主要还是来自于其中各个部分之间的相互作用和影响”(《美学新解》,辽宁人民出版社,1987年版)。每个意象都是可变体,一旦进入系统,都会发生一定的变异,由于组接的对象不同而呈现不同的意义。例如,“水”这个意象,从孔子说“逝者如斯夫,不舍昼夜”开始,到王安石的“六朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿”,柳永的“是处红衰翠减,苒苒物华休,惟有长江水,无语东流”,川上之水、金陵之水和长江水都是以“水”代表时间,以“水”的流逝暗示时代变迁。但是,“水”与诗词中其他文字进行组接会产生不同的所指。如“水”与“春”组合成“春水”,就不再暗示时代变迁。冯延巳的“风乍起,吹皱一池春水”,李煜的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,欧阳修的“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水”,这些“春水”意象都是在暗示情意绵绵,愁绪不断。

同样的,“叶”这一物象进入布洛克所说的诗歌系统,成为“落叶”“黄叶”“树叶”“木叶”之后,在情感上就会有不同的所指,在暗示性上自然有了差异。如“落叶”暗示柔美,“黄叶”暗示残败。

另一方面,同为“春水”,所指的愁绪也有差异。冯延巳的“春水”是闲愁,李煜的“春水”是悲愁,欧阳修的“春水”是离愁。怎么理解这一现象?

其实,这种细微的差异源于诗词中的意象作为情感符号,本身具有模糊性,因而单一的意象很难表达出复杂、微妙的情感。为此,诗人必须对多个意象进行有序化整合,使多个意象之间达成情感互动,形成巨大的意象张力,共同指向整体情感主题。胡经之说:“在意象思维中,思维的基本材料是意象,人运用思维能力(最基本的是分析、综合的能力),使意象和意象不断结合,简单意象综合为复杂意象,单一意象综合为复合意象,初级意象综合为高级意象。意象思维不断运动的结果,是形成完整的艺术意境(艺术典型是其一种形态),或统一的意象体系”(《文艺美学》,北京大学出版社,1989年版)。因此,单独意象必须进入系统,以意象群的形式出现才能发挥其意象符号的强大功能,进而产生更加深远而微妙的所指意义。

意象群这个概念能帮助我们更好地理解意象的暗示性。如屈原《湘夫人》中“北渚”“秋风”“洞庭波”与“木叶”组成一个意象群,杜甫《登高》中“风急”“猿啸”“鸟飞回”与“落木”组成一个意象群,形成各自统一的意象体系,“木叶”“落木”的暗示性就因“合群”而更加生动了。

二、第二次文艺理论课:意象的文化建构

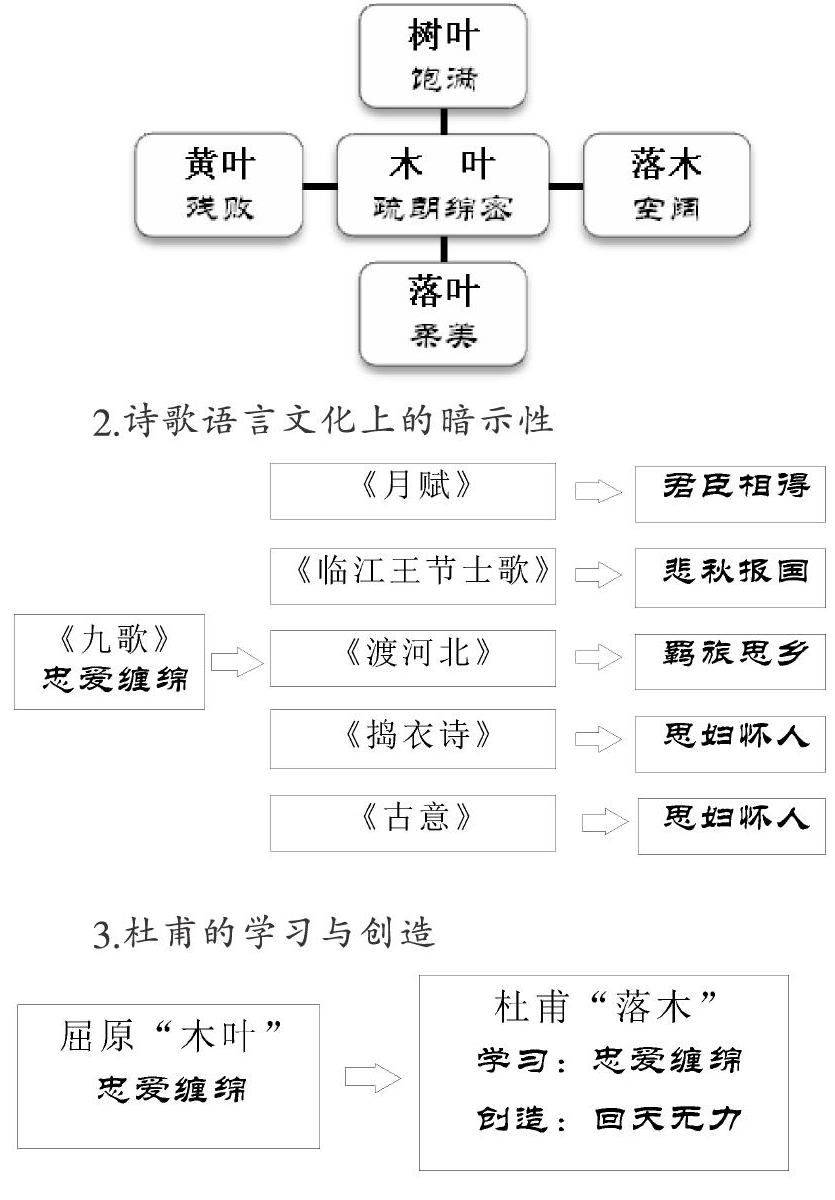

六年前,笔者任教的学校开展“讲一听十”活动,要求每位教师每学期讲一节课、听十节课。为了“多快好省”地完成任务,笔者把《说“木叶”》又翻出来上了一遍。这次,笔者力求化繁为简,把课文读短,最终把课文的逻辑结构分成了三个部分,用下面三张PPT完成了备课,这也算是我第二次备课的最大收获:理顺了文章的思路。

1.诗歌语言形象上的暗示性

2.诗歌语言文化上的暗示性

3.杜甫的学习与创造

这次课,思路和内容与上一次课一脉相承,但是笔者再没有借用“语码”这一舶来的概念做理论提升,而是用同单元朱光潜《咬文嚼字》中的一段话总结自己的观点:“有些人根本不了解文字和思想情感的密切关系,以为更改一两个字不过是要文字顺畅些或是漂亮些。其实更动了文字,就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的。”这节课的主题就是“联想的意义:文字和思想感情的密切关系”。后来笔者以本次备课为主体整理了一篇文章《〈说“木叶”〉备教手记》(《语文教学与研究》2018.5上半月刊),其中对这三张PPT有详细的解说。

【教学反思】

这次备课,看似有一点“瞻前(《咬文嚼字》)顾后(《说“木叶”》)”的创新,但还有两点不足:一是“瞻前”仅限于《咬文嚼字》中的一句话,以一句带一篇其实是“只见树叶不见森林”,没有充分挖掘出《咬文嚼字》一文的价值;二是“联想的意义”更多地关注阅读和审美体验,但对从屈原开始的“木叶”意象所具有的“联想的意义”文化建构机制解之不透、述之不详。

什么是“联想的意义”?其實朱光潜早在20世纪30年代,就提出“美是创造出来的”的观点。在他看来,世界上“并没有天生自在、俯拾即是的美,凡是美都要经过心灵的创造”(《朱光潜美学文集第一卷》,上海文艺出版社,1982年版)。但是这一表述比较抽象。其后,蒋孔阳提出了“美在创造中”的命题,这一命题在中国当代美学的发展进程中具有不可忽视的理论与实践意义。

从上世纪 80 年代初到90年代中期,蒋孔阳逐渐提出和完善了“美在创造中”的命题,蒋孔阳没有把美的问题简单化、固定化,而是将“美”看成是一个在不断的创造过程中的复合体,看成是人类社会历史文化和精神成果的凝聚,看成是人的情感、理智、想象与直觉等多种心理因素综合作用的结果,充分注意到美的现象产生的复杂性与多样性。蒋孔阳所说的“美的创造”,如朱立元先生所评价的那样,包含着“生成”的意义。

蒋孔阳以星空的美为例具体说明了这点。在他看来,星空的美,首先要有星球群的存在,其次要有太阳光的反射,再次要有黑夜的环境,复次要有文化历史所积累下来的关于星空的种种神话和传说,最后观赏的人还要有一定的心理素质、个性特征和文化修养。“这些因素和条件都具备了,星空便会突然在人们的眼前亮起来,成为美的形象”(《美学新论》,人民文学出版社,1993年版)。

“美在创造中”的命题拿来理解意象的文化建构是很合用的。这一命题包含两层含义:一是认为“美的特点,就是恒新恒异的创造”;一是认为“美的创造,是一种多层累的突创”。用于理解意象,所谓“恒新恒异的创造”,就是强调意象不是永恒的、一成不变的,而是人的创造活动、人的精神活动的结果;所谓“多层累的突创”,就是从美的生成来说,意象是空间上的积累与时间上的绵延,相互交错,所造成的时空复合结构。

比如“木叶”意象的生成过程,就是一个“时空复合结构”:在自然物侯方面,首先要有深秋时节萧瑟的自然环境,其次要有“木叶微脱”的动态景观,再次要有秋风扫叶的飞舞飘零,这可以看作是“空间上的积累”;在文化心理方面,首先要有从屈原《湘夫人》开始积累下来的诗词歌赋,其次要有与屈原或杜甫共鸣的忠爱缠绵、眷恋不舍之情,当然一定的文化修养和审美能力是必不可少的前提条件,这可以看作是“时间上的绵延”。自然物侯和文化心理的这种交错互动,又处于不断的运动、发展和变化之中。

三、第三次群文阅读课:意象的传统解读

三年前又是新的一轮,重上了一遍《咬文嚼字》和《说“木叶”》,上次备课中“只见树叶不见森林”的遗憾随着对文本理解的深入得到了改善。

依托对《说“木叶”》逻辑结构的认识,笔者对两篇课文进行了比较阅读,整理出一篇论文——《朱光潜〈咬文嚼字〉和林庚〈说“木叶”〉的“神对应”》(《语文教学通讯》2017.12A)。笔者在文中提出了自己的发现:两文中的观点和材料可以互相印证,甚至可以说是“神对应”。其中:

《说“木叶”》中讨论的诗歌语言形象上的暗示性问题,正好对应《咬文嚼字》中的第一个观点:“有些人根本不了解文字和思想情感的密切关系,以为更改一两个字不过是要文字顺畅些或是漂亮些。其实更动了文字,就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的。”

《说“木叶”》中讨论的诗歌语言文化上的暗示性问题,正好对应《咬文嚼字》中的第二个观点:“联想的意义是文字在历史过程上所累积的种种关系。有如轮外月晕,晕外霞光。其浓淡大小随人随时随地而各个不同,变化莫测。”

《说“木叶”》中讨论的杜甫“落木”的学习与创造问题,正好对应《咬文嚼字》中的第三个观点:“联想意义最易误用而生流弊。联想起于习惯,习惯老是欢喜走熟路。熟路抵抗力最低,引诱性最大,一人走过,人人就都跟着走,越走就越平滑俗滥,没有一点新奇的意味。”朱先生把这种“安于套语滥调”的心理习惯称为“套板反应”。

文末笔者总结了自己的观点:《说“木叶”》是对《咬文嚼字》的补充说明,“木叶”一词的各种变体都是“咬文嚼字”的结果;《咬文嚼字》的观点在《说“木叶”》中得到检验,朱先生的观点不仅适用于剧本、史书的创作,更是诗歌创作方面颠扑不破的道理;《说“木叶”》中反映出的语言现象,可以用《咬文嚼字》的观点进行解释,两文形成了一个归纳推理的过程。

完成这篇论文的过程可以看作是第三次备课,可以上成同一单元两篇课文的群文阅读课。

【教学反思】

对两文的比较阅读,是在七年积累、两次备课后,在充分理解文本的基础上对两文的“重整旗鼓”,不过也只是发现了现象,未能思考本质:《说“木叶”》和《咬文嚼字》为什么可以“神对应”呢?这要从1958年谈起。

1958 年3月16日, 48岁的林庚发表《说“木叶”》(《光明日报》副刊《文学遗产》200 期, 后收入《唐诗综论》)。

夏,全国开展“教育革命”,批判“资产阶级学术权威”,“拔白旗”。先生被列为重点批判对象, 大字报贴满北大文史楼。对先生的批判, 内容涉及楚辞研究、建安风骨、陶渊明研究、盛唐气象和李白研究。先生泰然处之, 在给中文系1956 级学生上课时, 依然神采飞扬地讲“建安风骨”,讲“高台多悲风”,讲“盛唐气象”和“少年精神”。

本年, 北京大学中文系大部分青年教师被划为右派, 离开北京大学, 其中包括乐黛云、褚斌杰、傅璇琮、裴斐、金开诚、沈玉成等。本年, 袁行霈毕业于北京大学中文系, 留校任先生助教。

回顾这段历史,主要是为了关注“1958”这个年份和“袁行霈”这个名字。

20世纪50年代,我国美学界开展了一场关于美的本质的大讨论。在美学大讨论中关于美是主观还是客观的争论中,朱光潜持“美是主客观的统一”的观点。在《谈美》(开明书店,1932年版)的“开场话”中,朱光潜就说“美感的世界是一个纯粹的意象世界”。他将意象放到了至高的位置,并认为意象世界是一种超乎利害而独立的理想世界,而艺术的最终目标就是建立这样一个理想世界,使人可以从中反观现实,而又可以超越现实,摆脱世俗的困扰。他不仅肯定了意象,而且认为意象世界是人超越实用世界而进入的理想世界。同时,意象世界又是“物”与“我”合而为一而产生的,是“情”“景”相生的结果,诗的境界就是情与景的契合无间。

在美学界都在用意识形态影响下的唯物认识论的话语方式,对自己的美学思想进行改造,以适应当时意识形态化的语境下,林庚在以《说“木叶”》为代表的文章中大谈主观感受,大讲“建安风骨”,也就难免被列为“重点批判对象”了。而朱光潜的观点,相对于“意象的本质要求是对于物象的正确反映”这一主流观点来说,还是“过于”“重美感心理活动”了。正是50年代前后的美学研究成果和两位先生的风骨,使他们的两篇文章能够“神对应”。这是关注“1958”这个年份的第一个意义。

那么,关注“1958”这个年份的第二个意义又是什么呢?相对于美学思想开始大繁荣的80年代,发表《咬文嚼字》的1943年和发表《说“木叶”》的1958年,都过于“古老”,已经成为了美学史上的一页。或者说,两文在对“意象”的认识还停留在与古代文论一脉相承的感性认识阶段,缺乏系统性的理论高度。但在这次备课中,我还没有意识到这一点。

四、第四次思维训练课:意象的发展提升

2019年暑假,为了应对即将使用的人教版新教材,编写了《说“木叶”》的导学练。这正是第四次备课的契机,也是系统反思前三次备课的契机,也是一个不满足于站在1958年“继往”还想“开来”的契机:如果说朱光潜和林庚的文章是50年代前后对意象的传统解读,那么是不是还有现代解读呢?

中学教育界对“意象”概念的理解是相对稳定的。老师讲“意象”,都说:意象,就是“意中之象”,即融入了主观情意的客观物象。这一解读来自袁行霈。“意中之象”出自袁行霈《中国古典诗歌的意象》(《文学遗产》1983年):“刘勰所谓意象,显然是指意中之象,即意念中的形象。”袁行霈又在《中国诗歌艺术研究》(北京大学出版社,1987年版)一书中进一步阐释:“意象是融入了主观情意的客观物象,或者是借助客观物象表现出来的主观情意。”袁行霈也在其他文章中指出:物象是客观存在,只有进入诗人的构思,经过审美经验和人格情趣两方面加工,物象才成为意象。这是关注“袁行霈”这个名字的第一个意义。

到这里,又不禁追问:站在2019年,袁行霈界定意象概念的80年代也已过去30年了,他对意象的理解可以一锤定音、永远适用吗?这是关注“袁行霈”这个名字的第二个意义。如果说第三次备课的成果停留在50年代前后朱光潜和林庚对意象的理解,那么,中学教育界的认识何尝不是停留在80年代袁行霈的理解。可以说,对“意象”的理解,当代学术界是在飞速发展,而中学教育界还在原地踏步。于是,笔者想在中学师生的可接受范围之内,适度拓展对“意象”概念的认知。

80年代以后,随着我国对外文化交流的拓展和深化,在通过对西方现当代美学的学习后,相当部分的学者发现,西方现当代美学中如现象学、存在主义等所表现出的重直观体验的认识方式和将人与世界看作同一性共在关系的思想倾向,与中国古典美学感性直观的思维方式和“天人合一”的思想有诸多相似、相近的地方。

较有代表性的是叶朗的观点。叶朗在其著作《美学原理》(北京大学出版社,2009年版)、《美在意象》(北京大学出版社,2010年版)中,继承了中国传统美学思想,对20世纪中期国内“美学大讨论”进行了反思,以对传统的客观论和主观论美学的否定为基础,构建起了“美在意象”命题,认为美是一个完整的、充满意蕴的、充满情趣的感性世界,并通过意象的生成来确立意象作为美的本体地位。2013年11月,叶朗在《意象》杂志发表《“意象世界”与现象学》一文,文中说:“中国美学认为,美就是向人们呈现一个完整的、有意蕴的感性世界,这就是人们常说的情景交融的意象世界。朱光潛先生、宗白华先生继承了这个观点,我把这个观点概括为‘美在意象。……这种以情感性质的形式所揭示的世界的意义,就是审美意象的意蕴。所以审美意象必然是一个情景交融的世界。”叶朗认为在中国传统美学中,情景交融所规定的概念,是意象而不是意境。中国传统美学将“意象”视为艺术的本体,而“意象”的基本规定就是情景交融,由此构成一个包含着意蕴于自身的一个完整的感性世界。

如今,在东西方文化的比较中,抒情言志这一中国诗歌的特色被凸显出来。“意象”因之成为诠释这一特色的重要批评工具,并进一步发展出一套以意象为核心的诠释体系和评价标准。现代学术研究的主流观点认为,“意象”是主观的“意”与客观的“象”的辩证统一。袁行霈和叶朗持有的主客观融合和情景交融正是其中的代表性观点,也是近些年来以意象论诗的主流视角。

学术界的发展自然会影响到中学语文界,意象更是成为中学古代诗歌教学的重难点和考查的核心考点。但是,中学语文界理解的“意象是融入了主观情意的客观物象”,是对袁行霈“意象是融入了主观情意的客观物象,或者是借助客观物象表现出来的主观情意”这句话的断章取义;“意中之象”与“主客观融合”“情景交融”其实有着本质差别,前者是偏正关系,后者才是辩证统一。

第四次备课,初步建立起有关“意象”的知识体系,可以借此上一节诗歌鉴赏之意象专题的思维训练课了。

【教学反思】

诚如朱熹所言:“其不立论者,只是读书不到疑处。熟读书,自然有疑。” 其实,前三次备课都没有达到“有疑”的层次,直到距第一次备课12年后的今天,才有了四个疑问:

第一次备课,觉得自己有很多疑问。文中这几句诗是什么意思?那几句话是什么意思?最后比较分析了以“叶”为主体的同类意象“暗示性”的差异,上了一节文本细读课。十二年后发现那些“疑问”并不是真正“有疑”,真正应该思考的问题是:同类意象的“暗示性”为什么会有差异?于是提出“意象的多元组合”问题。

第二次备课,惊喜地发现了“文字和思想感情的密切关系”,将朱光潜“联想的意义”这个概念视若至宝,可谓偶有一得,舞之蹈之,上了一节文艺理论课。直到五年后的今天才问自己:“文字”蕴涵的“思想感情”是怎样生成的?也就是问所谓“联想的意义”,有没有一个逻辑上的生成机制?于是提出“意象的文化建构”问题。

第三次备课,发现了朱光潜《咬文嚼字》中的观点与《说“木叶”》互相印证。这确实是一个颇有创新性的发现。可以上一节群文阅读课。但是,两年后的今天还是要问一句:1943年的《咬文嚼字》和1958年的《说“木叶”》为什么能“神对应”呢?最终从当时的美学思潮和两位先生的人格风骨中找到了答案。

第四次备课,像小时候听故事听得入迷一样,禁不住追问:朱光潜和林庚的观点当然是对以刘勰和王夫之为代表的传统观点的超越,但是,后来呢?于是,笔者尝试厘清美学界80年代以来对意象的研究成果,重点撷取了以袁行霈和叶朗为代表的主流观点,尝试纠正对“意象”的偏颇认知。可以上一节思维训练课。

搁笔之际,不禁又想:这些问题和反思也許算得上是“有疑”和“立论”,然而,若干年后,会不会再次“有疑”?否定之否定规律揭示了矛盾的运动过程,值得期待。

[作者通联:华中师范大学第一附属中学]