父亲的学历与学识

金筌

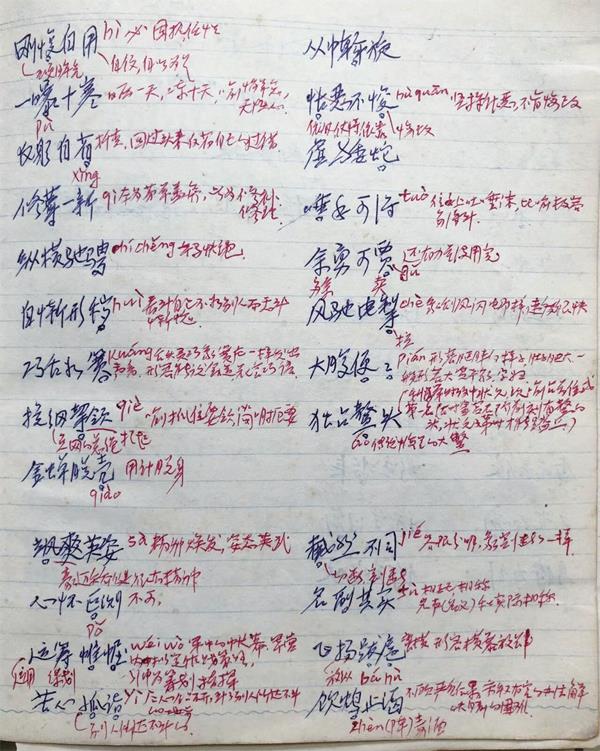

作者父亲

因为网上一则视频,我想起了父亲。

我的父亲20世纪20年代初生于皖西毗邻河南的小城镇,祖父经营着传承自祖上的店铺,主营茶麻生意。父亲兄弟姐妹七人,只出了他一个大学生——在那个年代以那样的经济条件,要供养一个大学生并不轻松。

父亲的小学和中学是在家乡读的。他的小学老师中有一位着名的文化人——后来成为中国现代乡土文学代表作家、文史学者和着名书法家的台静农先生。台静农深得鲁迅先生赏识,是“未名社”的骨干成员,也是鲁迅先生编选的《中国新文学大系·小说二集》入选作品最多的三位作家之一。抗战期间,父亲以流亡学生的身份只身赴陪都的大学先修班求学,得到了这位时任重庆白沙女子师范学院中文系主任的同乡恩师的多方关照。父亲毕生崇仰鲁迅先生,很大程度上是受台静农先生影响。可惜1946年后台静农先生远赴台湾任职任教,这一对师生再无缘重逢。

抗战胜利后,父亲考上了北平朝阳大学法学院。在这里,父亲完成了他的最高学历学业,直到1949年初北平和平解放。

大约由于接受的是旧法学教育,父亲和他的大多数同学似乎都未能进入新中国的专政机关——司法体系。凭着“爱看书”“什幺书都看”的积累,加上抗战时期在大别山区安徽省立第一临时中学打下的扎实的国文底子,父亲成了一位语文教师,拥有了一批“粉丝”学生。

尽管一贯谨小慎微,但父亲还是在1957年被打成右派,后上升为历史反革命,被投入牢狱;刑满留场就业,后又清理回街道交由革命群众监督改造。锥心蒙冤二十年,何以解忧?唯有读书。本来文革初起,大量的公私图书皆被判为“封资修”而几乎被烧光、抢光或封存了,故而千金固不易得,一书亦难求。好在其后群众性的学习运动此起彼伏、铺天盖地:忽而读这,忽而读那;忽而评这,忽而评那;忽而批这,忽而批那。要读、要评、要批就得印出来,成为学习材料。于是,父亲与时俱进地读了——其实大部分是重读——《鲁迅杂文选》《红楼梦》《水浒传》《论语》《孟子》《韩非子》《商君书》等书。温故知新,父亲那些年的所读不知不觉中唤起了他早年的原典阅读感受与阅读积累,也在磨砺着他的语言文字感知与鉴别能力:这大约是一个语文教师十分重要的职业素养与专业品质。所以,他一旦走出二十年炼狱,改正、平反、复出后,又成为多所学校争相延揽的对象。有段时间,简陋的家中一天要接待好几位礼贤下士的校长。

父亲最后选定的学校,一是取其离家近,二是他的一位当年的“粉丝”学生在此校做语文教师兼总务处长。

父亲晚年的生活平淡而平静。他很喜欢一副对联:有书真富贵;无事小神仙。教学之余他最大的乐趣依然是读书,除此之外还有由于视力退化衍生出的“阅读手段”——听广播。平淡与平静之中偶尔也有些小波澜。有次听中央人民广播电台的新闻报道,播音员把“风驰电掣”的“掣”读成了“制”。为此,父亲给中央台写了一封短信。没想到一周后收到了中央台新闻部播音组负责人言辞恳切的亲笔复信,向父亲致谢并致歉,称已向当班播音员通报并将父亲的信抄录后贴在播音组墙报栏中供全体播音员学习。那份尊重与温情,着实让父亲感喟了好多时日。

还有一次波澜是我为他纠正读音:他把“鳞次栉比”的“栉”读为“节”了。他非常高兴,连声夸赞我“到底是学中文的”——其实从小到大,他这位非中文出身的语文教师为我们兄弟姐妹纠正的错别字不计其数。识字读半边,本是国人的“常见病”,他的同事、广播电台的播音员、我们兄弟姐妹乃至他自己,全都概莫能免,然而他对于“病毒”却有着一种近乎本能的“应激反应”。由此想到中国古代的一个校书的专用词汇“校雠”——“雠”是“仇”的异体字,意谓要将错别字像仇敌一样揪出来。从父亲的认真执着,从他的感喟和夸赞中,我读到了一个生长于现代文化教育中的知识分子对于这一古老文化传统的守望与传承,以及对于同样古老的汉语言文字的敬畏与虔诚。

“文革”结束后曾兴起过一阵小小的“回归潮”,就是那些被迫改行、学非所用的专业技术人员回归自己的对口专业工作。父亲从未动过这样的念头,只是在他退休后,曾被邀去他所在的民主党派创办的“法律咨询服务部”服务。他在那里代人起草了几份诉状,但始终提不起兴致,草草收场——这大约是他一生中唯一从事过的“专业对口”工作。

由于通信技术的快速发展,我多年未给父亲写信。而最后写给他的文字竟是寿联——可惜是别人的。大约十多年前,某次回老家看望,顺便聊起他一直很感兴趣的对联。我说到了我的老师吴小如先生,为祝贺他的同事、也是我的老师林庚先生九十五寿辰拟写的一副寿联:“手抛造物陶甄外,春在先生杖履中”。父亲很喜欢,连声夸赞寿联写得雅致、洒脱而轩昂。接着,他说在报刊上看到冯友兰先生贺老友金岳霖先生八十八寿辰的寿联:“何止于米;相期以茶”,也很喜欢。后来又谈到了“米寿”的由来以及中国的一些传统寿称。

我随后又补充了一些我看到的资料,告诉他这寿联其实还有另一个版本。上联是“道超青牛,论高白马”,下联才是广为传颂的“何止于米,相期以茶”。这一联似乎更贴合冯、金两位大贤的身份志趣。且两位大贤同庚,冯友兰先生在这副贺金岳霖先生米寿的寿联之外,还拟写过一副自寿联:“米寿已成,期颐在望;胸怀四化,意寄三松”。可能是由于下联中有些字句容易被解读(也许是误读)为应景文字,故传布不广。

父亲听得津津有味,嘱我写下来。恍然记起当年正是父亲的“米寿之年”——只是由于长期的政治“原罪”阴影,父亲在世之日从未给他,也未给其他任何家庭成员做过寿。半日的古代文化浸润竟使我生出一些慕古的情愫——打算用对联的格式,用繁体字直书那几副联语,算作心照不宣的祝寿词。记得写到胸怀的“怀”字还思忖了一会儿,毕竟大雅久不作,生疏了。最后还是借助字典才写对了这个“怀(怀)”字。他举起信纸贴近眼前晃了晃,又郑重地折好收起来了。

也不知父亲看清了没有。他的白内障几乎覆盖了眼球,只有微弱的光感。现在想来,当时应当把字写得更大、更工整一些。

父亲安然度过了米寿。两年后悄然远行,到另一个世界读书去了。

相期以茶。这实在是人生的大愿。

图片由本文作者提供

编辑 曹宏萍