风池穴温针灸治疗颈性眩晕疗效观察

周长斗(东风汽车公司中心医院,湖北十堰442008)

摘 要 治疗颈性眩晕55例,并随机设西药对照组42例对照观察。结果针灸组治愈率为52.7%,总有效率为96.3%,治疗效果明显优于西药组(P<0.01);针灸组治疗前后椎不底动脉的供血有显著改善(P<0.01),且针灸组椎不底动脉的供血改善状况明显优于西药组(P<0.05)。

主题词 眩晕/针灸疗法 穴,风池 温针疗法笔者自1996年9月~1998年11月间采用风池穴温针灸治疗颈性眩晕55例,取得了较满意的效果,并随机设西药对照组42例对照观察,现将方法和结果总结如下。

1 一般资料本组均系我院门诊和住院病人,共计97例,其中男38例,女59例;年龄在34~66岁之间,平均46±5.46岁;病程最短1天,最长5年。均有发作性颈部转动后出现的眩晕,伴有恶心、呕吐及颈部僵痛等症状。本组病人均由经颅多普勒超声(TCD)检查确定为椎不底动脉供血不足,并被随机分为针灸治疗组55例,西药治疗对照组42例,两组患者的年龄、病程、病情比较经统计学处理,其差异无显著性意义,具有可比性。

2 治疗方法2.1 针灸组患者低头伏案,取风池穴,选用28号3.5寸毫针,针尖向同侧目内眦直刺1~1.2寸,提插捻转,得气后,将1寸长艾条一段置于针柄上点燃,进行温针灸,燃尽一段为1壮,每次各灸2~3壮,留针30分钟,每日治疗1次,10次为一疗程。

2.2 西药组口服眩晕停片25mg/次,3次/日;尼莫地平片40mg/次,3次/日;地巴唑片20mg/次,3次/日;10日为一疗程,连续口服2个疗程。

3 治疗效果3.1 疗效标准根据国家中医药管理局制定的中医病证诊断疗效标准[1]。治愈:症状、体征及有关实验室检查(TCD)基本正常;好转:症状及体征减轻,有关实验室检查(TCD)有改善;无效:症状、体征及有关实验室检查(TCD)无改变。

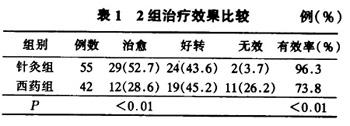

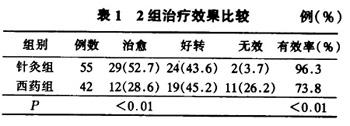

3.2 结果所有病人均在2个疗程内作出评定,2组疗效比较见表1。

从表1中可以看出,针灸组的治愈率(52.7%)明显高于西药组(28.6%),差异有非常显著意义(χ2=7.57,P<0.01);针灸组的有效率也明显高于西药组(P<0.01)。

停止治疗3个月后对2组中的治愈者进行随访,针灸组29例治愈者中仅2例复发,占治愈数的6.9%,而西药组12例治愈者中有7例复发,占治愈数的58.3%,说明针灸组复发率低,疗效巩固。

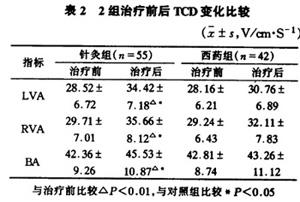

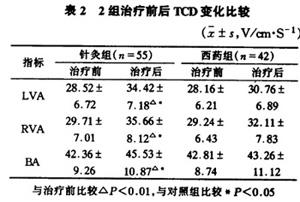

2组病人治疗前后TCD变化比较见表2。

从表2中可以看出,针灸组治疗后左椎动脉(LVA)、右椎动脉(RVA)及基底动脉(BA)的平均流速(Vm)均较治疗前显著上升(P<0.01),而针灸组椎不底动脉的改善状况明显优于西药组(P<0.05)。

4 讨论4.1 中医学认为颈性眩晕是因经脉空虚,经气不足,气血不能上荣清窍,脑失所养所致。现代医学则认为颈性眩晕是因椎动脉受到周围组织的压迫及炎症的刺激,导致椎动脉反射性痉挛,使椎不底动脉供血不足而出现前庭中枢性眩晕。因此,笔者采用循经取穴,温通经脉作为本病的治疗大法。

4.2 风池穴为足少阳胆经在颈部的要穴,又为手足少阳与阳维脉的交会穴,一穴可通多经,阳维又可维系诸阳经脉,使气血循于脉道,而胆经属木,其气外发,针刺风池穴可升发阳经之气血,使之上注于脑,髓海得养则眩晕渐消。通过腧穴的断层解剖发现,风池穴深层的重要结构主要是延髓和椎动脉,针刺风池穴针尖向同侧目内眦直刺时,其深面正对着同侧的椎动脉[2]。因此,对风池穴施以温针灸,其针感及温热之力可以通过毫针直达椎动脉及其周围组织,促进炎症的吸收,缓解软组织对椎动脉的压迫,解除椎动脉的痉挛,改善椎不底动脉的供血,以消除眩晕症状。

5 参考文献1 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准.南京大学出版社,1994:232 严振国.常用穴位解剖基础.上海中医学院出版社,1990:160

(收稿日期:19990407,齐淑兰发稿)

摘 要 治疗颈性眩晕55例,并随机设西药对照组42例对照观察。结果针灸组治愈率为52.7%,总有效率为96.3%,治疗效果明显优于西药组(P<0.01);针灸组治疗前后椎不底动脉的供血有显著改善(P<0.01),且针灸组椎不底动脉的供血改善状况明显优于西药组(P<0.05)。

主题词 眩晕/针灸疗法 穴,风池 温针疗法笔者自1996年9月~1998年11月间采用风池穴温针灸治疗颈性眩晕55例,取得了较满意的效果,并随机设西药对照组42例对照观察,现将方法和结果总结如下。

1 一般资料本组均系我院门诊和住院病人,共计97例,其中男38例,女59例;年龄在34~66岁之间,平均46±5.46岁;病程最短1天,最长5年。均有发作性颈部转动后出现的眩晕,伴有恶心、呕吐及颈部僵痛等症状。本组病人均由经颅多普勒超声(TCD)检查确定为椎不底动脉供血不足,并被随机分为针灸治疗组55例,西药治疗对照组42例,两组患者的年龄、病程、病情比较经统计学处理,其差异无显著性意义,具有可比性。

2 治疗方法2.1 针灸组患者低头伏案,取风池穴,选用28号3.5寸毫针,针尖向同侧目内眦直刺1~1.2寸,提插捻转,得气后,将1寸长艾条一段置于针柄上点燃,进行温针灸,燃尽一段为1壮,每次各灸2~3壮,留针30分钟,每日治疗1次,10次为一疗程。

2.2 西药组口服眩晕停片25mg/次,3次/日;尼莫地平片40mg/次,3次/日;地巴唑片20mg/次,3次/日;10日为一疗程,连续口服2个疗程。

3 治疗效果3.1 疗效标准根据国家中医药管理局制定的中医病证诊断疗效标准[1]。治愈:症状、体征及有关实验室检查(TCD)基本正常;好转:症状及体征减轻,有关实验室检查(TCD)有改善;无效:症状、体征及有关实验室检查(TCD)无改变。

3.2 结果所有病人均在2个疗程内作出评定,2组疗效比较见表1。

从表1中可以看出,针灸组的治愈率(52.7%)明显高于西药组(28.6%),差异有非常显著意义(χ2=7.57,P<0.01);针灸组的有效率也明显高于西药组(P<0.01)。

停止治疗3个月后对2组中的治愈者进行随访,针灸组29例治愈者中仅2例复发,占治愈数的6.9%,而西药组12例治愈者中有7例复发,占治愈数的58.3%,说明针灸组复发率低,疗效巩固。

2组病人治疗前后TCD变化比较见表2。

从表2中可以看出,针灸组治疗后左椎动脉(LVA)、右椎动脉(RVA)及基底动脉(BA)的平均流速(Vm)均较治疗前显著上升(P<0.01),而针灸组椎不底动脉的改善状况明显优于西药组(P<0.05)。

4 讨论4.1 中医学认为颈性眩晕是因经脉空虚,经气不足,气血不能上荣清窍,脑失所养所致。现代医学则认为颈性眩晕是因椎动脉受到周围组织的压迫及炎症的刺激,导致椎动脉反射性痉挛,使椎不底动脉供血不足而出现前庭中枢性眩晕。因此,笔者采用循经取穴,温通经脉作为本病的治疗大法。

4.2 风池穴为足少阳胆经在颈部的要穴,又为手足少阳与阳维脉的交会穴,一穴可通多经,阳维又可维系诸阳经脉,使气血循于脉道,而胆经属木,其气外发,针刺风池穴可升发阳经之气血,使之上注于脑,髓海得养则眩晕渐消。通过腧穴的断层解剖发现,风池穴深层的重要结构主要是延髓和椎动脉,针刺风池穴针尖向同侧目内眦直刺时,其深面正对着同侧的椎动脉[2]。因此,对风池穴施以温针灸,其针感及温热之力可以通过毫针直达椎动脉及其周围组织,促进炎症的吸收,缓解软组织对椎动脉的压迫,解除椎动脉的痉挛,改善椎不底动脉的供血,以消除眩晕症状。

5 参考文献1 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准.南京大学出版社,1994:232 严振国.常用穴位解剖基础.上海中医学院出版社,1990:160

(收稿日期:19990407,齐淑兰发稿)