网络化知识的内涵解析与表征模型构建

王怀波 陈丽

【摘要】? ? 互联网时代三元空间的出现改变了知识的本质,带来了全新的知识观:那些在互联网中由群体智慧汇聚的碎片化、展现各自观点、基于问题情境、具有学科交叉的内容成为知识。虽然目前联通主义知识观、回归论知识观已经对这类知识进行描述和阐释,但关于这类知识究竟是什么,又是如何汇聚和发展,并没有术语性的界定,也缺少规律上的认识。本文将这类知识界定为网络化知识,并系统阐述其内涵与特征,同时采用理论建模的方法构建网络化知识表征模型,以期为后续知识生产传播、知识发展演化等基础规律的探究提供有力的抓手。本研究首先基于联通主义知识观和回归论知识观梳理网络化知识的内涵与特征,认为网络化知识是指由群体智慧汇聚生成的信息、理解、技能、价值观和态度,具有动态、个性、群聚、生长以及存在于网络中等基本特征。在此基础上,研究结合网络化知识的新特征,从实体与属性的角度构建了知识表征理论模型,用以表征网络化知识。

【关键词】? 联通型慕课;慕课;在线学习;知识观;网络化知识;联通主义;回归论;知识表征模型

一、引言

随着互联网的普及,尤其是Web2.0的产生和发展,越来越多的学者发现网络环境更容易产生和发挥群体智慧。Cormier(2008)认为MOOC等在線学习中的知识是在与他人的互动中自然生成的,且最终会产生群体智慧。更有学者认为任何一门MOOC的学习都是其学习群体在MOOC平台上形成群体意义的构建,促进群体从多元智能向群体智慧不断收敛(舒杭, 等, 2016)。在这种在线学习中,由学习者通过共同配置、共同创造和共同设计创建属于自己的学习空间,满足学习者共用知识需求的现象,罗斯(2007)称之为“用户创造内容”(Learner Generated Context)。换言之,互联网为用户共同创造内容,实现知识在信息源之间的传递,进而产生特定形式的群体智慧汇聚提供了可能,并最终产生了一种整体大于部分之和的共生智慧,实现信息质的飞跃,而不仅仅是信息量的体现(刘钒, 等, 2012)。

这些信息借由互联网平台,通过群体汇聚的智慧成为互联网时代的新知识,有别于传统的固化的知识。联合国教科文组织在《反思教育——向“全球共同利益”的理念转变》中将其界定为“通过学习获得的信息、理解、技能、价值观和态度”(联合国教科文组织, 2017)。温伯格在《知识的边界》中则详细阐释了这类知识与传统知识的不同,他认为这类知识不存在于书籍中,也不存在于头脑中,而是存在于那个更能促进群体发展思想的网络中,最终将实现知识从个体头脑移动到群体网络(戴维·温伯格, 2014)。

除此以外,联通主义知识观、回归论知识观也对这类知识进行了一些描述和阐释。联通主义知识观认为知识存在于情境和环境中,它是一种软知识,既包括个体知识,也包括社会的知识;它不再是简单的知道是什么、如何去做,而是知道知识在哪、如何转化(王志军, 陈丽, 2015)。这类知识具有网络的属性,并在不断的寻径和意会中实现动态变化与不断生长(Downes, 2012)。回归论知识观则认为知识正在从精加工的符号化信息回归为全部的人类智慧。回归论知识观认为知识不再局限在书本上,也可能存在于互联网上,知识不必是群体共识的,也可以是个性化的。随着信息化水平的提升,人类的经验可以不必符号化,而是可以直接分享和传播——这直接导致越来越多的非知识精英阶层通过网络分享了大量的经验和智慧(陈丽, 等, 2019)。

作为信息化进程中教育研究问题的重要组成部分,知识的发展与演化基础规律的探究是信息技术推动教育变革过程中出现的新的基础性科学问题。知识发展与演化基础规律的探究前提是认清知识及其特征,同时还需要明晰如何表征知识。尽管目前联通主义知识观、回归论知识观均对这类新知识进行描述和阐释,但关于这类知识究竟是什么、具有什么特征、该如何进行表征并没有明确的说明。为此,本研究首先探究这类知识的内涵与特征,区分这类知识与其他知识的异同;其次根据新知识的内涵与特征建立知识表征模型,以辅助对新知识及其发展规律的认识。最后,作为“‘互联网+教育的哲学认识与复杂性规律”专题研究成果,本文所聚焦的互联网环境中知识的本质特点与表征形式,也将为进一步从知识观的角度阐释“互联网+教育”的新哲学与新原理,为“互联网+”时代教育理论的创新发展提供框架与线索。

二、文献综述

(一)知识观的发展

1. 联通主义知识观

联通主义最初由乔治·西蒙斯(2005)和斯蒂芬·道恩斯(2005)作为数字时代的一种学习理论提出。它是在技术迅猛发展、知识爆发式增长与更新的背景下,针对人类的学习方式发生了重要的变化而行为主义、认知主义和建构主义又无法准确描述和认识究竟何为学习的情况下所提出的学习理论。借助混沌理论、网络理论、复杂理论和自组织理论,西蒙斯等人在《联通主义:数字化时代的学习理论》中详尽阐述了联通主义理论,试图回答当知识不再以线性方式获得时学习是如何发生的,又该如何解释,以及这种情况对学习理论有着怎样的冲击,又该如何与时俱进等问题。

联通主义认为,知识存在于情境和环境中,它是一种软知识,既包括个体知识也包括社会知识,它不再是简单地知道是什么、如何去做,而是知道在哪、知识如何转化。正如斯蒂芬·道恩斯所言“知识是一种网络现象”(Downes, 2012)。学生通过连接的建立和网络的形成完成学习,实现基于创造的知识生长,即实现知识的流通(Siemens, 2011)。该理论把学习本身当作一个复杂系统,“存在”是整体的、分布的,是对要素如何被感知者连接的反应,知识存在于连接之中(Rumelhar, 1989)。已有关于联通主义的研究发现,联通主义学习是在操作交互、寻径交互、意会交互和创新交互的相互作用中螺旋式创生知识和拓展与优化网络的过程(王志军, 陈丽, 2015; Wang, Chen & Anderson, 2014)。联通主义知识观认为知识的变化重点凸显在三个方面:对知识的类型和特征、知识生产的模式以及知识生成的关键具体而言,知识具有了网络的特征,知识就是一个连接,意会是建立连接的过程,寻径是定向的关键,要在不断的寻径和意会中促进知识动态变化与不断生长。

(二)网络化知识的特征

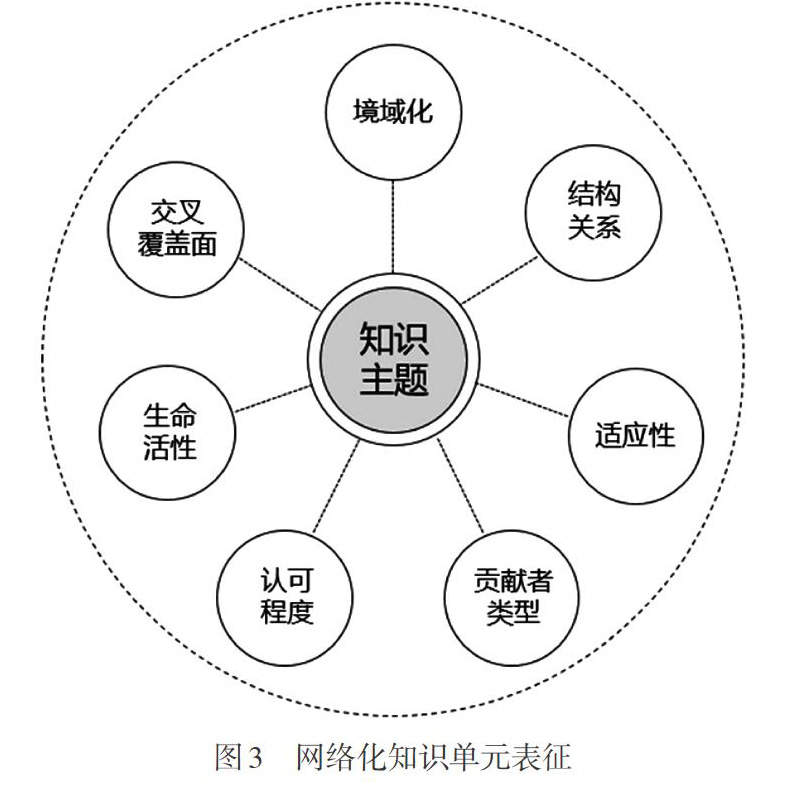

依据联通主义知识观和回归论知识观,网络化知识与传统的知识在其生产、传播、流动以及存储等多个方面也存在质的差异,具体来说包括十个方面(详见图1)。

其一,在知识主题方面,知识的内容发生了根本上的转变,知识不再是一种固定不变的真信念,信息、认知、技能、价值观和态度都将属于知识(联合国教科文组织, 2017)。因此,知识在表现上也不再单纯是概念的集合,而是一个个时刻处于动态变化中的观点与认识。知识不再是固定不变的事物,而是时刻处于日新月异的快速变化中(陈丽, 等, 2019)。这种变化是发生在知识生产传播的任意一个环节,正如乔治·西蒙斯所说,知识经过个体创造、共同创造、分发、传播、个性化和实施的不断循环而流动。知识时刻处于变化之中的动态性为今天人类带来更多知识,尤其那些来自于鲜活的生活实践的知识,往往还未被专家学者加工、提炼和整理,甚至也来不及变成文字,便已经开始指导实践(王竹立, 2019a)。

其二,在知识的境域化方面,脱离情境的知识将不再具有任何意义。知识存在于情境和环境中,特定的情境赋予知识特殊的含义。联通主义知识观强调情境赋予知识意义。知识只在某种特定的情境和条件下才有效。斯蒂芬·道恩斯认为知识不是一个词,也不是一个句子,它存在于情境和环境之中。乔治·西蒙斯也认为内容、情境和管道形成知识的意义。传统被加工、提炼、抽象的知识通常不依赖情境,具有较高的普适性,但联通主义认为的知识更类似于生活中的认识与经验,因此往往依赖情境,其普适性也较低。王竹立则强调这类知识在交流中产生,在交流中成型,因而对大多数人来说是非常新鲜的,具有实时价值,是在传统教科书和著作中看不到的(王竹立, 2019a)。但它们又是零散的、不完善的,有些还具有时效性和情境化的特点,一旦时过境迁就丧失了作用。

其三,在知识结构方面,知识点与知识点之间、知识单元与知识单元之间具有相互生成、互相转化的过程,知识之间成为交叉融合的网络。斯蒂芬·唐斯认为这是一种网络现象,不管是个体还是社会都具有网络特性。这种网络特性既包括人脑中知识的状态以及多个实体、神经之间的相互连接,也包括社会中知识的相互关联。与此相类似,温伯格也在《知识边界》中提到,“知识通过网络中每一个节点相互连接”,“网络化的知识可能告诉我们,世界并非是一个逻辑严密的论证,而更像是一个无定形的、相互交织的、不可掌控的大网”。

其四,在知识适应性方面,知识可以随时随地被生产出来,并根据学习者的需要,适应性地满足学习者,供其选择和吸纳,从而实现个性化的学习。传统知识观强调结果共识、精准表达和规范陈述,网络化知识观强调观点非共识与非规范,不强调形式统一,强调每个实践者和知识生产者的个体经验。满足个性所需,促进个性化发展,成为互联网时代知识选择的重要标准。互联网中知识的传承与创生的重要内涵就是“建立链接、共建共享、取长补短、深度融合以及具身服务,满足个性所需,促进个性化发展”等(刘和海, 等, 2016)。

其五,在知识生产主体变化方面,知识不能仅由少数知识分子生产,必须依靠全人类的力量,充分利用自媒体和互联网使得每个人都能够贡献知识(陈丽, 等, 2019),甚至未来人工智能也能使机器生产出新知识,如自动形成的“暗知识”(王维嘉, 2019)或人机协同产生的“人机知识”(王竹立, 2019b)。于是,人人都可以生产和创造知识,从本质上打破了精英权威的垄断,逯行等人在基于联通主义课程知识生产的实践探索中也證实了在新的环境下知识生产的角色中将出现去权威化的现象(逯行, 陈丽, 2019)。在将来草根服务草根的服务模式(陈丽, 2016)中,将有可能不再局限于人人贡献资源,知识的相互贡献、相互共享将成为新的服务形态,知识的群体汇聚将成为新的生成方式。

其六,在知识认可程度方面,知识不再是“相对稳定”地直接反映客观事物的硬知识,而是尚未被专家学者加工整理的,源自实践的“尚不稳定”的软知识。网络中的知识具有了认可程度的属性(刘和海, 等, 2016)。“网络化的知识认可,越来越不是自吹自擂,而是通过他人来给你颁授证书”,依据“其他人对你的表现做出的反应——同意或反对”。

其七,在知识生命活性方面,知识是一个有机体,新旧知识的更新交替让知识有着与大自然一样的特征,知识的演化可描述成为一个包含发芽、长叶、开花、结果乃至凋亡的生态过程。知识将被赋予新的属性——生命活性。有价值的知识将具有旺盛的生命力,持续不断地服务各类人群;价值较低或者“无用”的知识将在互联网中逐渐衰老,直至消亡(王竹立, 2019b)。联通主义知识观即认为这类知识生产模式不同于传统的以筛选过滤为主要手段的知识生产模式,也不同于以同一性为核心的建构类知识生产模式,而是如有机物一样自我生长。

其八,在知识跨学科方面,知识的内涵与外延不再清晰、固定,其边界是模糊的、变化的。知识不再局限于单一学科之内,而成为一个全谱系的知识。传统知识是割裂的,依据学科分类体系,而回归论知识观认为知识是人类所有智慧,不分载体形式,不分来源阶层,不分来源民族,都可纳入知识谱系中。这种知识不仅存在于书本中,还以各种形式存在于人类个体中(陈丽, 等, 2019)。王竹立认为知识跨越学科界限进入全谱系知识背后的根源在于今天的学习主张“个人导向的系统学习”。这是以个人兴趣爱好和问题解决的需求为核心建立起的个性化的知识结构。这种跨学科、跨专业的网状立体结构,打破了以往学校中“学科导向的系统学习”所需建立的学科或者专业的线性或树状结构(王竹立, 2019b)。

其九,在知识呈现形式方面,知识不再以被凝练的抽象的文字符号来呈现,而是采用能够“原汁原味”反映全部智慧的视频、虚拟现实等多媒体形式。过去的知识大多是以文字、符号与图形形式记载在纸质书本上。由于书本的容量有限、传播范围有限,书本上的知识必须经过严格的筛选、提炼。这个不断筛选、提炼与抽象、概括的过程,不可避免地会遗漏很多细节信息。在互联网和通信技术的支持下,知识可以通过直播、视频、虚拟现实等技术实时、全面、立体地传播出去,不必进行概括、抽象等操作,使知识本身更加丰富和易于理解。

其十,在知识生产传播流程方面,知识沿着个体创造、共同创造、分发、重要思想的传播、个性化和实施的循环过程而不断流动(王志军, 陈丽, 2014)。在生产过程方面,知识生产源于问题与观点非共识,知识生产是网络中群智协同的过程,知识生产与知识传播过程性融合,知识生产与知识传播过程呈现非线性规律,由此出现了生产即传播的新流程。

四、网络化知识表征模型构建

(一)互联网知识表征模型构建的基本原则

在不同的领域与场景中,知识的表征形式因需求的不同而各不相同。在知识工程领域,知识表征的最终目的是为了便于让机器接受、使用,其所对应的表征形式多数为一系列规则、算法等;在认知心理学领域,知识表征是指知识在人脑中的存储和组织形式,或知识在人脑中的呈现方式,其所对应的是各种记忆模型、命题符号等(黄君玉, 2006);在知识可视化领域,知识表征则是知识的外在表现形式,与之对应的是承载知识的图解手段,也是直接作用于人体感官的刺激材料(赵国庆, 等, 2005)。

在互联网中,知识表征的目的是为了更便捷地识别网络中的知识、探究网络中知识发展与演化的基础规律,从而为更好地促进教育教学提供知识的基础。研究认为互联网中知识表征应遵循以下两大原则:其一,知识的组织应符合人类认知的特点;其二,知识的描述应便于计算机存储和理解。依据前者,符合人类认知特点的知识是从人类可读性的角度让知识的组织形式尽可能地符合人类学习的认知模式;依据后者,则是从方便计算机高效处理的角度让知识的组织形式尽可能地满足计算机存储的特征,从而更有利于服务智能化学习和个性化学习指导。

(二)知识表征模型

既符合人类认知特点又便于计算机存储和理解的表征方式,常见的有本体的表征方法。本体属于哲学名词,意为“物体或者物质本身”。在人工智能界,斯坦福大学的Gruber认为“本体是概念模型的明确的规范说明”。用本体来表征事物,其目的是为了在各领域之间更好地实现信息共享。人工智能及资讯技术相关领域的学者将本体论的观念用在知识表达上,即借由本体论中的基本元素(概念及概念间的关联)构建描述真实世界的知识模型。针对此趋势,W3C组织也开始定义了许多本体论的相关语言,如RDF、DAML+OIL、OWL等。基于领域本体而给予标注,将自然语言中的句子转换成本体中RDF陈述,也就是将人可理解的语言转换成计算机可理解的语言,最终形成一系列的RDF三元组。例如,Song等人将知识表征为<概念、关系、推理规则、默认规则>四元组的形式(Song, Jiang, & Liu, 2016);Li等人在探究经验性工程知识进化的研究中从工程问题、问题情境、问题解答、有效性、贡献者、解答时间、关联关系七个维度表征虚拟问答社区中的知识(Li, Jiang, Song, & Liu, 2017)。

基于知识本体的可拓展性及互联网中的知识表征原则,本研究拟通过进一步拓展本体表征方式,形成包括实体主体与各类属性相互结合的互联网知识表征模型(见图2)。

其中,实体部分主要为互联网中知识的核心主题内容,如价值判断、态度、观点等。属性包括互联网知识中的各类与之相关的属性,如相互关系、贡献者类型、认可程度等。实体与属性共同构成知识单元。知识单元作为互联网中蕴含意义相对完整、粒度最小的载体,相互之间也存在联系与层级关系。这些知识单元之间的相互关联最终形成具有一定组织结构的知识生态。

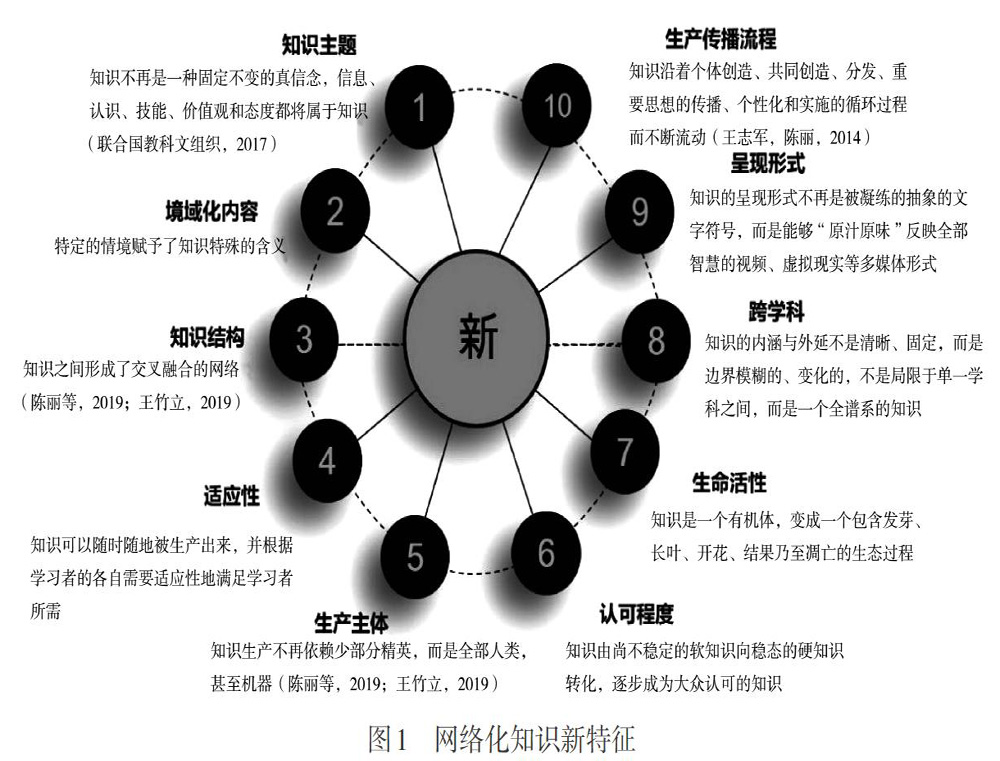

(三) 网络化知识表征模型

在网络化知识表征模型中,研究侧重表征网络化知识的知识单元,并将实体部分表征为知识主题。同时,根据网络化知识的特征,我们为表征定义了七个属性,分别是境域化、结构关系、适应性、贡献者类型、认可程度、生命活性和交叉覆盖面(见图3)。

其中,实体为知识主题。网络化知识的知识主题是一类更具个性化的观点、态度或价值观,它不完全等同于概念,也不等同于关键词,而是特指信息中的核心内容。因此,可以借助当下主流的Extractive抽取式等方法,提取文本材料中的核心内容,其外显形式更多是具有核心观点的句子或者短语。

境域化是描述知识所处的特定情境,一般来说知识离不开情境,特定的情境为知识赋予了内涵与意义。互联网中知识的主题所存在的上下文情境等境域化信息决定了该知识单元与相似知识单元之间的区别与联系。因此,可以采取关键词抽取方法,同时结合专家词库,抽取上下文情境中的核心词,其外显形式是系列关键词。

结构关系是描述网络化知识单元之间相互层级与关联关系。知识关联链条的数目、连接的紧密程度以及知识出现的文档位置,决定了知识特殊的结构关系。为此可采用潜在语义分析方法(Latent Semantic Analysis)计算知识主题之间的相似关系,其外显形式是以数值形式表征知识结构关系的亲密程度。

适应性是描述网络化知识所具有的个性化特征。每一个知识单元被创生之初都是基于创生者的个性化的标准,有着个性化的价值取向与表达方式。随着时间的推迟,当更多的贡献者加入之后,知识单元的个性化属性将逐渐淡化,最终会形成更具普适性的泛化的知识。为此需从知识主题是否对个体有启发的角度进行关键词提炼与匹配,最终形成针对每个知识主题的适应性值,其外显形式通过特定的数值表征适应的程度。

贡献者类型是描述网络化知识生产者的重要属性。当一个新的知识单元被特定的个体创生之后(可能是领域专家,也可能是“草根”),在知识单元不断生长的过程中会有越来越多的个体加入,贡献自己的理解与认识,不断壮大网络化知识。为此需根据用户注册时提交的信息进行类别筛选,其外显形式也是特定的类型。

认可程度表现知识的被接受程度。不同新知识在创生之初其接受与认可程度有着质的不同。有些知識创生之后能够迅速被其他个体所接受,并广泛引用;有的知识在起初无人知晓,而后缓慢地被接受。对每个知识主题的评论文本的内容分析可从知识内容对评论者的满意程度、启发程度、是否有用以及有无新观点等角度评估每个知识单元的被认可程度。因此,可采用半自动化机器学习方法,由机器学习通过不断优化迭代,最终完成半自动化知识认可程度的评估,其外显形式是通过数值来权衡认可的程度。

生命活性用以描述知识当前的生命状态。由于网络化知识具有动态性特征,其动态发展实现知识从形成到发展再到稳定或者最终的休眠的过程,赋予知识生命的属性。因此,可通过设定知识生命活性的阈值,用以评估知识所处的生命状态,从而实现对知识生命活性的抽取,其外显形式是通过数值来判断当前知识所处的生命状态。

交叉覆盖面用以描述网络化知识在学科上的覆盖范围。每个知识单元在创生时通常受限于创生者自身而局限在某个特定的学科领域,但在吸纳不同背景的大众的积极贡献的过程中,知识则呈现出跨越多个学科的特征。因此,可通过匹配不同学科领域的知识库的方式来判断交叉覆盖面的广度和深度,其外显形式是通过数值来评估当前知识所覆盖的学科范围。

五、知识表征模型应用展望

知识表征一直以来是心理学、教育学、知识工程和人工智能领域不断探索的话题。如何科学、有效地表征知识既是还原知识本来面目和真实情境的需要,同时也是挖掘知识生产与传播、知识发展与演化等基础规律的重要基础。互联网中知识发展与演化基础规律的探究是信息技术推动教育变革中出现的新的基础性科学问题。

本研究提出的网络化知识表征模型为探究互联网中知识发展与演化并认清其演化规律提供了重要的抓手。同时,基于表征模型的知识发展与演化基础规律的探究也将从根本上解决新时期“教什么”“如何教”等核心问题,并对构建适合国情的教育服务、教育治理、教育评价以及教育供给模式具有重要的启示。

[参考文献]

Allee, V. 1998. 知识的进化[M]. 刘民慧,译. 珠海:珠海出版社.

戴维·温伯格. 2014知识的边界[M]. 胡泳,高美,译. 太原:山西人民出版社.

曹玉娟,牛振东,赵堃,彭学平. 2019. 基于概念和语义网络的近似网页检测算法[J]. 软件学报,22(8):1816-1826.

陈丽. 2016. “互联网+教育”的创新本质与变革趋势[J]. 远程教育杂志(4):3-8.

陈丽,逯行,郑勤华. 2019. “互联网+教育”的知识观:知识回归与知识进化[J]. 中国远程教育(07):10-18,92.

黄君玉. 2016. 初中生数学概念表征的调查研究[D]. 广西:广西师范大学.

联合国教科文组织. 2017. 反思教育:向“全球共同利益”的理念转变[M]. 联合国教科文组织总部中文科. 北京:教育科学出版社.

刘钒,钟书华. 2012. 国外“群集智能”研究述评[J]. 自然辩证法研究, 28(07):114-117,61.

刘和海,李少鹏,王琪. 2016. “互联网+”时代知识观的转变:从共建共享到众传共推[J]. 中国电化教育(12):108-112,128.

逯行,陈丽. 2019. 知识生产与进化:“互联网+”时代在线课程形态表征与演化研究[J]. 中国远程教育(09):1-9,92.

秦雅楠,由丽萍,董文博,裴夏璇. 2011. 一种基于框架的情境知识表示方法[J]. 情报杂志,30(1):155-158.

舒杭,王帆. 2016. 群体动力学视角下的MOOC本质及其教学转变[J]. 现代远距离教育(01):13-19.

王靖,董玉琦,马志强. 2018. 不同在线协同评价方式对学生概念知识表征的影响研究[J]. 电化教育研究,39(03):96-102.

王维嘉. 2019. 暗知识:机器认知如何颠覆商业和社会[M]. 北京:中信出版社.

王志军,陈丽. 2015. 联通主义学习的教学交互理论模型建构研究[J]. 开放教育研究(05):25-34.

王志军,陈丽. 2014. 联通主义学习理论及其最新进展[J]. 开放教育研究(05):11-28.

王竹立. 2019a. 再论面向智能时代的新知识观——与何克抗教授商榷[J]. 远程教育杂志,37(02):45-54.

王竹立. 2019b. 新知识观:重塑面向智能时代的教与学[J]. 华东师范大学学报(教育科学版),37(05):38-55.

魏雪峰,崔光佐,段元美. 2012. 问题解决认知模拟及其教学启示[J]. 中国电化教育(11):135-139.

吴林静,刘清堂,黄景修,刘女曼,毛刚. 2015. 面向e-Learning的概念知识元表征模型研究[J]. 电化教育研究,36(04):44-49.

谢明鳳,孙新. 2012. 基于本体知识管理的远程个性化网络学习系统模型研究[J]. 中国电化教育(11):47-53.

游福成,杨炳儒. 2005. 知识发现状态空间统一模型及其应用[J]. 计算机工程(19):35-37.

赵国庆,黄荣怀,陆志坚. 2005. 知识可视化的理论与方法[J]. 开放教育研究(01):23-27.

赵岭忠,王雪松,钱俊彦,蔡国永. 2010. 从经典逻辑知识构建ASP知识库的新方法[J]. 计算机应用,30(11):2932-2936.

郑云桓,胡桂平. 2018. 两种知识表征方式教学效果的比较研究——以“蛋白质的结构及其多样性”为例[J]. 生物学教学,43(01):29-30.

Argote, L. E. (2011). Miron-Spektor. Organizational learning: From experience to knowledge Organ. Sci., 22:1123-1137.

Chan. F. (2005). Application of a hybrid case-based reasoning approach in electroplating industry Expert Syst. Appl., 29:121-130.

Cormier D. (2008). Rhizomatic Education: Community as Curriculum[J]. Innovate Journal of Online Education, 4(5):6.

Downes, S. (2005). An Introduction to connective knowledge [DB/OL]. [2019-09-15]. http://www.downes.ca/cgi-bin/page.cgi?post=33034

Downes, S. (2019). Connectivism and Connective Knowledge: essays onmeaning and learning networks [DB/OL]. [2019-4-15]. National Research Council Canada. https://www.downes.ca/files/books/Connec?tive_Knowledge-19May2012.Pdf

Li X, Jiang Z, Song B, et al. (2017). Long-term knowledge evolution modeling for empirical engineering knowledge[J]. Advanced Engineering Informatics, 34:17-35.

Luckin R, Shurville S, Browne T . (2007). Initiating e-learning by stealth, participation and consultation in a late majority institution[J]. Organisational Transformation and Social Change, 3(3):317-332.

Mandler,G. (1985). Cognitive Psychology [M]. An Essay in Cognitive Science:Hillsdale, NJ:Erlbaum.

Ruiz, P.P. Foguem, B.K., Grabot, B. (2014). Generating knowledge in maintenance from Experience Feedback Knowl.-Based Syst., 68: 4-20.

Rumelhart D E. (1989). The architecture of mind: a connectionist approach[M]. Foundations of cognitive science. MIT Press.

Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age.[J]. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1),3-10.

Siemens, G. (2011). Orientation: sensemaking and wayfinding in complex distributed online information environments [D]. Aberdeen: University of Aberdeen Doctoral dissertation.

Song, B., Jiang, Z., Liu, L. (2016). Automated experiential engineering knowledge acquisition through Q&A contextualization and transformation[J]. Advanced Engineering Informatics, 30(3):467-480.

Wang, Z., Chen, L., Anderson, T. (2014). A Framework for Interaction and Cognitive Engagement in Connectivist Learning Contexts[J]. International Review of Research in Open & Distance Learning, 15(2):121-141.

作者簡介:王怀波,在读博士;陈丽,博士,教授,博士生导师。北京师范大学远程教育研究中心(100875)。

责任编辑 郝 丹