知识生产与进化:“互联网+”时代在线课程形态表征与演化研究

逯行 陈丽

【摘 要】? 互联网时代的学习者群居而生。“互联网+”时代的课程观已然发生转变,课程不仅具有知识传播功能,还具有知识生产、关系网络和社区等属性。本研究提出了基于联通主义学习理论的在线课程知识生产与进化的量化模型,以cMOOC“互联网+教育:理论与实践的对话”作为研究对象,分析了新课程形态中的知识生产曲线、知识生产者角色、知识进化规律、知识生产关系的去权威化耦合等知识生产属性的表征,进一步揭示了“互联网+”时代新学习理论指导下的新课程形态演化过程及其表征:新课程形态的本质是知识生产网络,是一个创新系统,其学习者是知识生产者,同时也是知识学习者,整个系统通过节点学习者自身的不断进化逐渐提高系统的知识生产效率。本研究针对“互联网+”时代的在线课程设计路径提出意见和建议,如动态构建群体知识生产的“共享知识库”,设计并提供“知识生产脚手架”,构建基于“交互话轮”的过程性评价体系,等等。

【关键词】? 互联网+;在线学习;慕课;课程观;学习理论;知识进化;联通主义;引介效应;去权威化耦合;演化分析

【中图分类号】? G420? ? ? ?【文献标识码】? A? ? ? ?【文章编号】? 1009-458x(2019)9-0001-09

一、引言

“互联网+”时代的教育研究者和学习者需要反思这样一个问题:什么是课程?课程还是我们原来认为的那样,只是一种知识传播的载体和工具吗?答案是否定的。基于对本体论的认识,“互联网+教育”的创新实践体现在学习视角的联通、教学层面的联通以及组织形态层面的联通,俨然区别于传统的教育实践形态(王志军, 陈丽, 2019)。基于联通主义的在线课程实践开始向我们展示一种信息时代的新课程形态,这是一种集知识生产与知识传播双重属性于一体的新物种,是“互联网+”时代在线课程进化的高阶产物。“互联网+”已然给课程设计者提供了便捷的技术工具和广泛的创意支持,以便课程设计更能够满足学习者的多元化需求,同时不断降低知识生产与传播的代价,知识的边际交付时间逐渐趋向于零。同时,知识生产的主体始终是人,人类的思维系统具有开放性和远离平衡态的特点,这是知识自组织生产的前提条件,也是人称之为复杂生物系统并与动物相区别的最大特点。因此,“互联网+”时代的新课程形态能够支持人类借助互联网技术所提供的丰厚沃土,不断繁衍知识、生产文明,形成了具有当代特色的知识生产模式。回顾人类认识世界和创造知识的历史,在传统知识生产情境下,关于知识生产的已有研究较多关注权威主体如何生产知识和发布知识,鲜有研究将知识生产和知识传播的主体合二为一进行研究;探讨课程知识传播属性的研究汗牛充栋,而论述课程知识生产属性的研究寥若晨星,而后者正是本研究关注的重点。本研究从具体案例切入,通过研究国内首个基于联通主义的cMOOC“互联网+教育:理论与实践的对话”,管窥整个“互联网+”时代新课程形态的嬗变,探讨其具有的双重属性——知识传播属性和知识生产属性。

二、意蕴溯源:“互联网+”时代的在线课程

(一)从“知识建构”迈向“知识生产”

从“知识建构”向“知识生产”的理念转变,其本质是在互联网的支持下由建构主义认知观向联通主义认知观、由被动对待知识到主动对待知识的转变。知识建构是一种教育模式,可以理解为一个社区努力推进该社区的认识状态。在20世纪70年代和80年代,认知科学研究发展到可以在现实环境中研究复杂的学习并为学习环境的设计提供信息;20世纪80年代和90年代的知识建构是在复杂领域和真实课堂中实现深度学习的一种尝试(Lamon, 等, 1996)。随着学习科学的发展,知识建构逐渐被认为是一个强调多个认知环节的教与学模型,如建立先验知识、元认知、调节过程、协作、脚手架、真实学习情境、使用技术扩展学生的认知系统以及知识迁移等。有研究者(Scardamalia, 等, 2014)在计算机支持的协作学习环境中创建了知识建构的开创性实例——CSILE(计算机支持的国际学习环境)和Knowledge Forum?(知识论坛?),这种模式对后来的研究产生了重要影响,“知识建构”一词迅速被各种建构主义方法采用。基于知识建构的教学方法通常在课程和项目的任务设计中强调探究、解决问题、协作以及知识的联合建构。纵观已有的知识建构相关研究主要集中在机理研究、实践研究以及可视化表征等方面,如钟启泉认为知识建构的实质是知识的分享和互动(钟启泉, 2008);谢幼如等人提出了“弹性预设”“交往-反馈”“应对-建构”“生成-创造”“评价-反思”的生成性教学模式,并构建了智慧学习环境下的阅读可视化教学路径(谢幼如, 等, 2016)。

知識生产与创造是集体的产物。研究者们在知识建构的基础上进一步描述了互联网在线协作场景中的知识生产,并认为教学场景中的知识建构和更广泛场景中的知识生产是同义词,如科研社群中发现的生产知识的工作,包括社群参与者为促进该社群的知识而从事的实践活动等。日本学者野中郁次郎将知识生产和知识创造理解为人类隐性知识和显性知识之间的循环转化过程,是一种社会化过程,并基于此提出了知识创生螺旋(竹内弘高, 野中郁次郎, 等, 2006)。知识生产的主体是人,某一领域内的知识生产者是该领域内的专家和从业人员,所生产的知识通常包含群体形式化知识(如系统化阐述和论证、形式化语言等)、团队浮现知识(外显程度介于群体知识和个体经验知识之间,不为个人所有,团体所有成员认可,不能以语言完整记录和表达)、个人经验性知识(如个人的技巧、创意、灵感等)(成全, 等, 2010)。信息时代基于网络形成的知识生产系统从Wiki(沙勇忠, 等, 2006)到基于联通主义理论的cMOOC,在其价值意蕴上都具有自由与共享精神、公共空间的学术性诠释、中立的学术规范以及基于兴趣的规模合作方式。“互联网+教育”时代的知识生产主体逐渐从精英生产知识回归到全体人类的智慧,知识生产与存储呈现出网络化特征、知识标准个性化、知识颗粒碎片化且类型动态、迭代演化等特征,是网络中群智协同的过程(陈丽, 等, 2019)。

(二)学习理论进化的“蝴蝶效应”

学习理论的发展和进化带动了人类对学习本质的认识和理解,对课程、教学和学习等各个方面产生了巨大的影响。区别于“行为-认知主义”学习理论、“社会-建构主义”学习理论对知识与学习的理解,信息时代的知识动态生成、学习活动趋于碎片化、学习者之间相互联通形成学习者网络,所有这些正是形成联通主义学习理论的基础。“互联网+”时代为学习者构建了一个全息的学习环境,联通主义学习理论对于指导互联网时代的学习者具有重要意义。由乔治·西蒙斯提出的联通主义学习理论认为知识客观存在于人与人的连接中,学习过程的实质是遍历和发展这些连接(G. 西蒙斯, 2009)。基于联通主义学习理论的在线课程设计与传统课程设计具有明显的区别,强调开放性、分布式、学习者自主定义学习步调甚至自主选择学习空间、社会化、复杂学习等(Siemens, 2006)。传统的课程设计是在一定的系统空间中提供课程内容,要求学习者掌握核心固定的知识内容。相反,基于联通主义的课程设计没有规定每一个学习者必须学习的核心内容,此类课程为学习者提供丰富的内容选择,并且允许学习者自主选择学习工具和学习重点,同时将建立学习者之间的连接放在首要位置。在学习环境层面,联通主义学习理论指导建设的学习环境具有系统属性,是多重因素的网状连接,区别于传统学习体系的单一化和线条化,对“互联网+”时代的课程设计具有重要指导意义。

(三)在线课程“后设计时代”

“现实蠢蠢欲动,设计还在路上”这句话非常形象地形容了当下的学习者与在线课程之间的供给需求矛盾。以知识学习功能为主要属性的传统在线课程设计,思路始终局限于“前设计时代”,往往体现为对传统线下课程的模式照搬和内容上的拿来主义,远远不能满足“互联网+”时代学习者对在线课程多元化功能、个性化表达、动态化呈现和广泛化连接的诉求。随着互联网技术的不断成熟与发展,近年来兴起了以现代网络技术为支撑的大型开放式网络课程——MOOC。已有研究对MOOC的分类形式进行了多个界定,如王志军等人将MOOC分为以任务完成为主的MOOC、以网络建立为主的cMOOC以及以内容传递为主的xMOOC(王志军, 等, 2014);克拉克·奎因(Clark Quinn)认为,MOOC存在两种模式——联通主义模式和斯坦福模式,并指出联通主义的课程具有更强的社会交互性,虽然课程始于教师提供的学习内容,但是在学习者之间的连接和相互贡献中得到不断发展,区别于斯坦福模式将学习体验作为课程设计的首要考虑因素(Quinn, 2019)。cMOOC作为MOOC的一种形式,强调知识生产和创新,以联通主义学习理论作为指导,着重于建立学习者之间的连接,帮助学习者解决复杂学习问题。

以联通主义学习观为指导的课程设计代表了“互聯网+”时代在线课程设计的发展方向,是在线课程的“后设计时代”,从本质上区别于传统的在线课程基本属性——知识传播工具与载体。“后设计时代”的在线课程不仅具有知识传播功能,同时也是知识生产的主体。乔治·西蒙斯和斯蒂芬·唐斯建立了国际上第一个以联通主义和连接化知识为指导思想而设计的cMOOC,斯蒂芬·唐斯在其所著文章《e-Learning分代》中曾对其建立的第一个cMOOC进行了介绍,指出该课程与网上其他课程最大的不同在于构思之初就采用联通主义的思想进行整体设计(Downes, 2019)。随后,乔治·西蒙斯等人以该课程作为原型开发了一系列基于联通主义的MOOC,如“个性化学习环境和知识”“移动MOOC2010”“教育的变革MOOCs”“教育的开放性”等,并且其团队的MOOC在持续不断地进化和发展(王志军, 等, 2014)。反观国内过去几年对MOOC的理论与实践研究,主要聚焦于强调视频呈现和固定测试模式的xMOOC,注重知识重复,而对强调知识生产和创新的cMOOC实践探索却很少,如段金菊等人以学习元平台为支撑开展了cMOOC实践探索并常识性提出KCI课程设计模型(知识社区与探究模型)(段金菊, 等, 2019)。真正意义上的cMOOC实践较少是目前为止国内关于MOOC实践的不足。

三、研究设计:“互联网+”新课程形态的实践探索

(一)选取研究对象

本研究将“互联网+教育:理论与实践的对话”这一基于联通主义学习理论设计的在线课程实践作为研究对象,以此管窥整个“互联网+”时代的新课程形态的演变特征。

“互联网+教育:理论与实践的对话”课程是一门基于联通主义理论开发的cMOOC,由北京师范大学陈丽教授主持,并由互联网智能技术与应用国家工程实验室团队共同开发,于2018年10月17日正式开课,2019年1月5日结课,共持续13周,每周六围绕不同主题邀请互联网教育领域的嘉宾参与在线直播交流,共同探讨互联网推动教育领域变革的新趋势和新规律。在课程设计方面,cMOOC“互联网+教育:理论与实践的对话”汇聚了互联网教育领域的各方力量,努力探索互联网促进教育变革的新方案、新规律和新趋势。课程共包含五个主题:“主题一:线上线下教学空间融合”“主题二:社会各界教育资源共享”“主题三:消费驱动的教育供给侧改革”“主题四:精准高效教育管理模式”“主题五:探寻互联网+教育的哲学基础”。课程设计以“开放”“共享”“互动”“创新”为指导,关注以互联网为核心的技术解决教育主要矛盾的创新实践与理论,旨在帮助所有参与者建立起个人与典型创新企业、研究机构、关键人物、文献资源之间的连接,形成互联网教育领域的社会联通网络,并最终建构出包括研究者、创新企业实践者、管理人员在内的互联网教育领域的综合性高端研究社区,整个课程学习阶段的学习者注册人数逾500人次,持续完成课程学习并获得课程学习证书的人数为69人。这些学习者包括大学教师、教育企业从业者、大学生、教育管理者等不同类型的个体。

(二)研究过程与方法

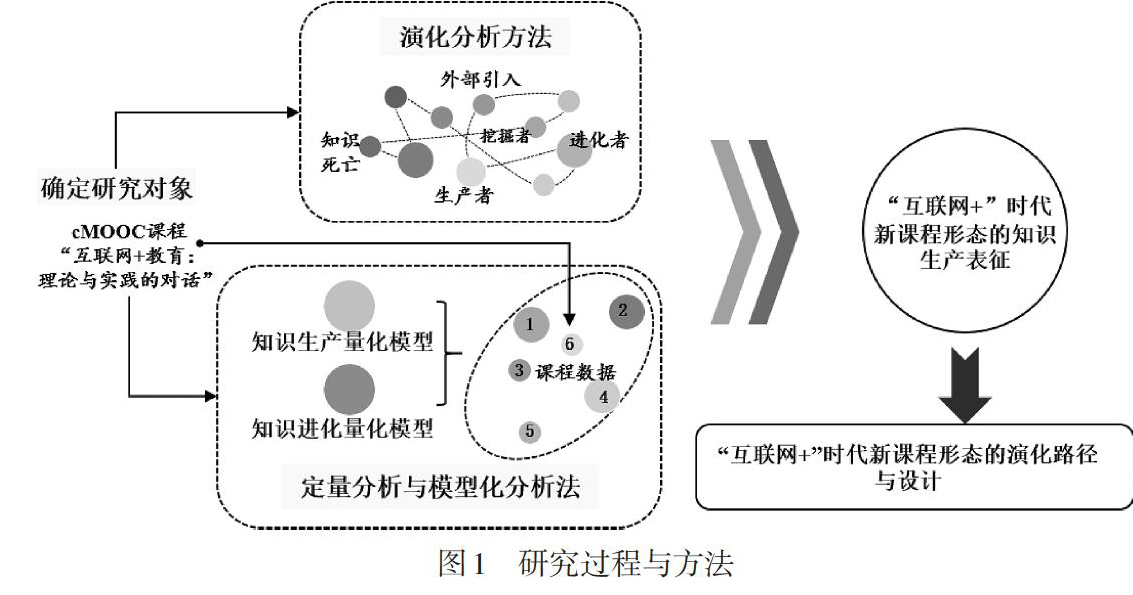

将该门cMOOC看作一个系统,其本质是一个创新系统和知识生产网络,包含创新活动。将系统中个体与群体的知识生产看作系统元素之间的能量流动,应用系统科学的方法对其进行分析与研究。如图1所示,在这一分析视角的基础上本研究引入生态学研究中的“演化分析方法”,将该门课程视作可发生知识生产活动的生命体;其中的知识生产者作为生命体的主体节点,主体产生的行为可导致整个知识生产系统中知识引入、知识进化、知识死亡等,以此来确定该系统中的变量因素,动态且量化地考察系统中的知识生产活动,同时利用生态学中生物遗传规律进行分析,探讨知识生产和进化的过程与特征。在数据收集与分析方面,采用“定量分析与模型化分析法”对“互联网+”环境中的知识生产进行量化评估,通过建立量化模型、确定量化因素为知识生产系统的数据收集与分析提供量化基础。

(三)建构量化模型

1. 基于生态学理论的“知识生产量化模型”

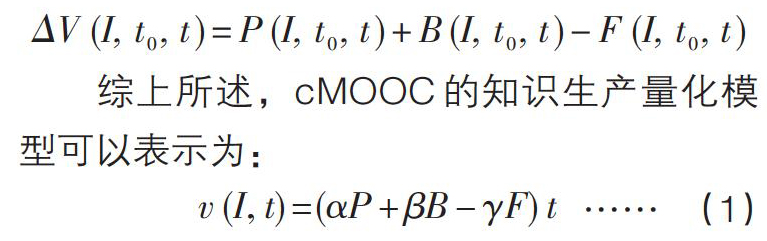

将cMOOC的知识生产网络视作一个生命体,具有生命体交换能力、生产能量、死亡与耗散的基本属性。同时,假设其所形成的知识生产网络可以被量化,且知识生产数量是时间的函数。用[I={1, 2, ……, N}]表示个体的有限集,I中的元素成为知识生产者个体,I称作知识主体。其中,当I=1时表示一个知识生产者,否则,I表示多个知识生产者的集群;当集群无限放大时,可以代表整个人类社会。依据基本假设,可以用[V(I, t)]表示知识主体(个体或整个课程学习者网络)I在时刻t所拥有的知识量,那么知识主体I在时间段[[t0, t]]内的知识生产量即该段时间内的知识增长量ΔV,ΔV包含三部分来源,即I在[t0, t]内自我生产的知识量[P(I, t0, t)]、I在[[t0, t]]内引入得来的知识量[B(I, t0, t)]、I在[[t0, t]]内遗忘或死亡的知识量[F(I, t0, t)],则有:

2. 基于混沌理论的“知识进化量化模型”

区别于传统课程学习过程中“拒绝混乱”的知识生产机制,cMOOC的社群讨论是知识进化的重要场景——知识生产中的混沌现象。“混沌”是无序、混乱的意思,混沌现象是自然界的常见现象,无论是复杂系统(如气象系统),还是简单系统(如钟摆运动)都存在着内在随机性而出现类似无轨但实际是非周期的有序运动。混沌现象是非线性动力系统在一定参数条件下产生的对初始条件具有敏感依赖性的随机运动,行为表现为不确定性、不可重复性和不可预测性(陈关荣, 1997)。在基于社群的知识生产活动中同样存在混沌现象,知识生产具有不可预测性、不确定性和不可重复性。在这里我们引入Logistic回归模型作为社群知识进化的量化模型,用以描述和预测社区知识生产与进化中的混沌现象。如公式2所示,Logistic回归模型是分析二分类型变量时常用的非线性统计模型,是最重要且应用最广泛的非线性模型之一。该模型的因变量为二分类变量[(y=0或y=1)],结果变量与自变量间是非线性关系,这里的[Pi]指的是知识进化发生的概率,取值为0~1。

四、分析讨论:新课程形态的知识生产表征

(一)cMOOC知识生产曲线

本研究接下来以课程进行期间每周的知识生产活动(共计13周内容)作为分析样本进行量化,考察cMOOC中的知识生产情况。第一步,確定知识生产各量化要素的操作性定义,方便进行下一步的内容编码(如表1所示);第二步,以课程开展时的微信群课程讨论记录、课程网站论坛的发帖和跟帖作为编码样本,采用CQR研究方法提取材料中的真实主题及关键词,对应统计入相应的知识生产变量中。其中,CQR研究方法的特点是通过对少量研究对象、言语数据本身以及整个案例的背景信息数据进行分析,以了解现象并进行推论,分析过程及结果由多名研究者共同协商、达成一致(珠玛, 等, 2011)。本部分编码由2名研究人员进行逐一编码与核查,分析过程中每一个阶段的操作先由各个研究员独立完成,经协商一致后进入下一阶段以保证编码和归类的一致性,最终形成知识生产编码统计的可视化结果,如图2所示。可以看出,随着课程活动的推进知识自我生产量所占比重整体呈上升趋势,知识死亡或遗忘率也逐渐增加,社群中外部知识引入所占比重逐渐降低,说明随着课程推进知识生产逐渐趋于稳定并倾向于“内部迭代型知识生产”,需要通过颠覆式主题设计、增加或更换学习者等方式激活知识引入,提高知识生产质量。

(二)知识生产网络中的学习者角色分析

以课程讨论答疑微信群作为数据采集对象,随机选取两个学习主题的讨论记录,以课程学习中较为活跃的8位学习者作为分析对象,结果如表2所示。可以发现,在cMOOC的知识生产过程中,同一社群中的每一个学习者倾向于扮演同一个角色,如“观点提出者”常常作为提出观点的角色出现,很少作为最后总结、融合并生产知识的人。“知识基挖掘者”人数相对其他角色来说较少,其中,“知识基”在这里是知识单元的集合,表示该知识生产社群所拥有的全部知识、智力资源,能够描述组织外部知识交流、内部知识运用的界限和程度(Hill & Rothaermel, 2003),其强弱决定了组织知识挖掘、搜集、转化、吸收能力的高低,知识基越强,越能够捕捉和发现组织最为稀缺的知识,越能够将外部知识内部化,形成组织自有知识,提高组织知识的广度和深度乃至知识的适应性(刘洋, 等, 2015)。

通过对课程开展过程中产生的讨论文本进行分析可以发现,针对某一主题最初提出观点的分享者并不一定能够推动观点进化的进程,其他人针对该主题贡献的思想是推动观点进化成为知识的重要因素。同时,将观点集以某种逻辑、一定规范整理为知识的,通常并不全是“观点生产者”或“过程进化者”,也有可能是过程中的观察者,最终成为“知识基挖掘者”,如图3所示。所有这些角色均为知识生产者,并且学习者角色扮演倾向性相对固定。

(三)知识生产角色去权威化耦合激发生产连贯性

参与知识生产的角色越丰富,知识生产的效率越高、质量越好。cMOOC所搭建的平台实现了不同知识生产角色的关系耦合,尤其是去权威化的关系耦合,屏蔽意见领袖和领域权威,实现草根与领域权威的平等对话,针对某一问题或主题平等讨论,通过拓宽彼此的实践经验领域,重新整合、修正已有观点,从而进化为新知识。表3所示为针对“脑科学及神经科学与教育发展”这一话题的课程讨论,通过分析可见,对话包含6个主体,共有16对关系耦合。通过这种不同实践和理论水平的碰撞,激活知识生产。这是基于联通主义的cMOOC所搭建的知识生产系统与传统知识生产系统最大的区别,通过跨角色、跨水平的对话和讨论,质疑权威提出的观点并修正性地提出自己的看法,激发知识生产的连贯性,推动话题发展,而这在传统的知识生产体系中很难发生。可见,cMOOC为新型知识生产模式的产生提供了基础平台。

(四)知识进化存在“引介效应”但进化结果随机

通过对cMOOC中引导和介入效应与知识生产效率关系的考察可以发现,基于引介和非引介不同情境下的观点进化、知识生产过程和结果具有显著差异性。以课程讨论群作为数据来源,从中挑选出有引导者和无引导者的知识生产场景各50场次,其中,“引导者”定义为课程实施者中的权威角色、管理角色,如课程教师、课程建设者等;“引介行为”定义为课程管理者的监督性提醒、进化过程的规范化管理、话题关注度提醒、讨论主题抛出等;“知识生产量”定义为单位场次的知识自我生产与知识引入频次总和的均值。拟合后得到如图4所示“不同场景与知识生产效率的关系曲线”,即引介效应下的知识生产量曲线呈指数增长(y1=ax2,其中a受引导者复现频次的影响),非引介情境中的知识生产量与生产次数一元相关(y2=bx,其中b受知识生产主题的影响);引介效应下的知识生产量增长率大于非引介情境中的知识生产率。需要说明的是,并不是引介者复现的频次越高知识生产量就越大,引介者复现频次过多也可能造成知识生产进程的固化、阻断,进而导致知识生产活动的终止。因此,恰当的引介者复现频次能够提高“引介效应”对知识生产效率的贡献。

对内容进行分析发现,引导者出现时的观点进化从数量来看呈指数级增长,观点性知识更加结构化、逻辑化,不拖沓,往往直击问题本身和基本要点,而且观点进化通常能够导向群体知识生产,如产生具备一定普适性的现象解释方式或问题解决方案等,或引发个体自身的知识生产,如个体观点性知识的完善与强化等。但对于从观点提出到最终的进化结果显示出随机性,即有无引导者并不能够直接影响知识生产的效率高低。

五、管窥嬗变:新课程形态演化与设计路径

(一)“互联网+”时代新课程形态的演化路径

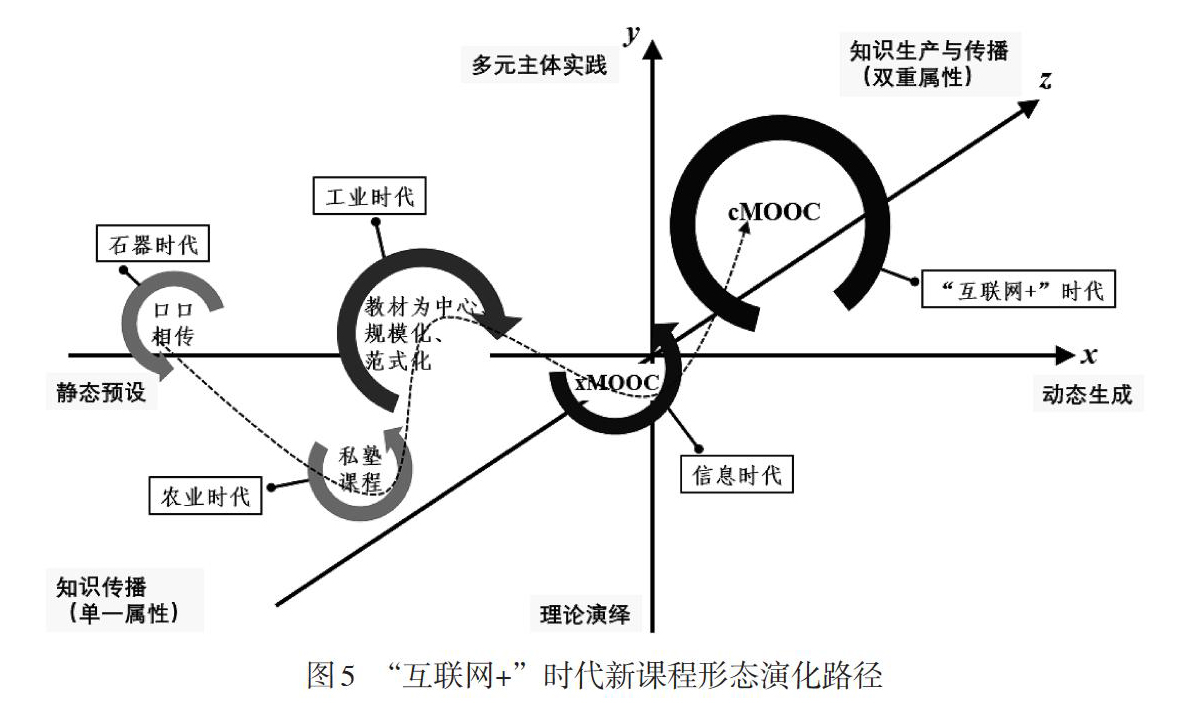

旧课程形态向新课程形态的转化在矛盾与冲突中不断前行,体现出新旧事物交替的新陈代谢规律。如图5所示,人类课程发展历史大致经历了四次转型:石器时代向农业时代的转型,农业时代向工业时代的转型,工业时代向信息时代的转型,以及“互联网+”时代的课程转型。石器时代并不存在严格意义上的“课程”,人类的知识传播主要依赖人与人之间的口口相传,知识存在于具体的实践之中,实践经验的传递即知识的传播。农业时代的课程形态主要体现为“私塾课程”,课程内容主要来自于掌握主流价值观的先哲们的经史典籍,课程呈现出完全的知识传播属性。从民国初期开始,国家教育部开始对私塾课程进行改革,逐步向符合工业时代规模化教学的西方课程体系转型。但是在转型过程中,由于私塾课程和塾师所承载和传播的知识体系更能够适应乡土中国的环境,因此中国经历了数十年的时间方才完成农业社会的“私塾课程”向工业时代的“规模课程”的转型(葛福强, 2010)。进入信息时代,互联网的出现孕育了在线课程,继而步入了以xMOOC为代表的大规模在线课程时代。xMOOC基于传统的知识观和学习观,认为知识是静态存在、理论抽象和非具体实践的,知识生产由专门的机构负责,且知识生产者具有绝对权威性,否认大众的知识生产功能,认为大众只要学习和掌握权威阶层创造的知识内容即可。

传统在线课程向基于联通主义学习理论的在线课程演化,其本质是课程观的演化。以cMOOC为代表的“互联网+”在线课程新形态,其实践探索依赖联通主义学习理论的新课程观,我们需要从知识生产与进化的视角来重新审视信息时代的知识传播与生产活动。“互联网+”时代的cMOOC在线课程设计与开发以联通主义学习理论作为基础,具备知识生产和传播的双重属性,实现了知识生产者向多主体实践者的回归,知识生产和传播更加注重实践、去权威化,从本质上区别于xMOOC在线课程中知识传播的单一属性。cMOOC新课程形态同时具有社区属性,以构建学习者的社会网络關系为主要目标,是在线课程演化的高阶形态。

(二)“后设计时代”在线课程的设计与开发

1. 创建群体知识生产的“动态共享知识库”

参与cMOOC的学习者之间建立了错综复杂的连接,通过交互不断推动知识生产网络中的知识生产与进化。有研究者认为创造并共享真实的社群知识是知识生产型实践社区的核心任务(Choi, 2010),如学生通过书面笔记构建概念知识库并通过共同研究来实现群体的知识目标、理念改进以及问题的深度理解等(Tarchi, et al., 2013)。cMOOC的本质是知识生产社群,在学习活动推进的过程中会不断生产群体知识。因此,可以在课程设计中增加“动态共享知识库”,并对知识生产的结果进行分类,如工具性知识、集成性知识、观点性知识等,提供知识迭代的工具支持和平台支持,最终形成一个开放型、分布式、集成化的共享知识库,提高群体知识生产的效率和质量。

2. 设计并提供“知识生产脚手架”

“知识生产脚手架”是指以课程设计和实施者为主向课程参与者提供的指导性帮助,包括但不限于帮助学习者确定自身学习内容、建立学习伙伴连接、跳跃不同学习阶层、联系解决复杂问题、尝试进行知识生产活动等。设计全层级学习单元的知识生产脚手架,包括周主题的知识生产脚手架、日话题的知识生产脚手架等,如通过知识图谱构建学习者的学习轨迹,为学习路径选择提供依据。cMOOC以不同主题作为学习引导的主要框架,在进一步完善课程设计时可以考虑加强每周主题和每日话题的“知识生产脚手架”设计,通过有针对性地深度挖掘学习过程的方式向学习者提供cMOOC学习引导框架,重视日与日之间话题联结设计以提高话题间黏度,提高学习者对学习内容的筛选能力、知识基挖掘能力以及对不同类型知识的进化能力。

3. 构建基于“交互话轮”的过程性评价体系

构建学习过程与结果的评价体系有利于促进学习者参与知识生产、推动知识进化。尝试构建基于“交互话轮”的过程性评价体系,以知识生产的交互过程作为评价知识生产贡献和学习成果评价的重要依据。由于学习内容繁杂、学习路径多样、学习目标不唯一,cMOOC的学习者常常表示在学习过程中经历了迷茫和挫败感,不知道如何开始并推进学习。其中原因蕴含着联通主义学习对学习者两大能力的培养,即模式识别能力和创新能力。因此,在设计评价体系时应当考虑评价导向对学习者寻找当前信息的能力、过滤非重要或无关信息的能力等的提升作用(许涛, 2016);评价导向应当鼓励学习者关注主题相关的资源、生产知识并开放共享,遵循“所有学习者的贡献均有助于推动社群知识增长”的评价原则(Scardamalia & Bereiter, 2006)。

Quinn C. (2019-01-27). MOOC Reflections[EB/OL]. http://blog.learnlets.com/?p=2562

Scardamalia M., Bereiter C. (2006). Knowledge Building: Theory, Pedagogy, and Technology[J]. Ijeeee Org.

Scardamalia, M., & Bereiter, C. (2014). Knowledge building and knowledge creation: Theory, pedagogy and technology[M]. New York: Cambridge University Press.

Siemens G. (2006). Orientation: Sensemaking and Wayfinding in Complex Distributed Online Information Environments[D]. Aberdeen: University of Aberdeen.

Tarchi C., Chuy M., Donoahue Z., et al. (2013). Knowledge Building and Knowledge Forum: Getting Started With Pedagogy and Technology[J]. Learning Landscapes, 6 (2).

Zollo M., Winter S.G.. (2002). Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities[J]. Organization Science, 13 (3): 339-351.

收稿日期:2019-03-22

定稿日期:2019-04-18

作者簡介:逯行,博士研究生,北京师范大学教育学部(100875)。

陈丽,博士,教授,博士生导师,北京师范大学远程教育研究中心(100875)。

责任编辑 郝 丹