学习本质研究的历史脉络、多元进展与未来展望

杨刚 徐晓东 刘秋艳 杨慧

摘要:对学习本质的探索是一个历久弥新的时代命题。随着知识经济社会进程的加速,世界各国都将教育置于非常重要的战略地位,更将学习推向了教育舞台的中心。纵观国际上对学习本质的系列研究发现,关于学习本质的研究涉及生物学视角、认知视角、社会文化视角的学习认识论观点,学习的目标与特征,影响学习的内源性与外源性因素,合作学习、探究学习和服务学习等典型学习形态。这些内容从纵向时间轴上看体现出一种历史演进脉络,在横向事件轴上看展现出一种多元进展。随着科技的快速发展,对学习本质的研究也显现出一些新的发展进路:具身性将成为创设情境化学习环境的新向标,脑与教育神经科学的不断发展将为创新学习研究提供新的科学取向,学习分析技术将成为重构学习活动的一种关键技术,虚拟现实在教育领域的渗透将把知识型学习转向体验型学习,学校教育系统仍将是影响学习范式变革的关键性境脉。

关键词:学习本质;历史脉络;多元进展;未来展望

中图分类号:G40 ? 文献标识码:A ? ?文章编号:1009-5195(2019)03-0028-12 ?doi10.3969/j.issn.1009-5195.2019.03.004

一、学习:走向教育舞台中心

历史上,人们对什么是学习以及如何影响学习的问题一直持有浓厚的兴趣。早在古希腊时代,哲学家和教育学家们如苏格拉底(Sokrates)和塞内卡(Seneca)就对学习的本质有所探讨;现代文明伊始,西班牙教育家胡安· 路易斯·维韦斯(Juan Luis Vives)和捷克教育家夸美纽斯(Comenius)提出了关于教与学的观点;近代德国教育家赫尔巴特(Herbart)和他的追随者们对科学学习进行了研究。这些学者们都强调学习中的先前知识在构成思想状态或观点中起重要作用,新的学习观点是通过与已有的思想状态或“领悟”相关联而产生的。

对学习正式的科学化、实证化研究始于20世纪初,在过去100多年里,学习研究范式发生了巨大变化。早期的行为主义主导了整个20世纪前期,其基本观点认为学习是一种行为的改变,通过获取、强化与环境中的刺激来观察学习者的反应,即形成“刺激-反应”联结。这一观点衍生出一系列行为主义理论,其差异体现在刺激-反应联结的决定机制上。与行为主义理论遥相呼应的是20世纪早期欧洲的格式塔心理学与乌茨堡学派的思维心理学,它们都一致认为心理学不是行为科学。因此,人类的学习行为不能分解成部分行为来理解,而应根据所接受整体形式的“格式塔”(Gestalt)的组织原理来解读感知。“格式塔”学派认为学习是不断地顿悟,发现其结构,并获得理解(库尔特·考夫卡,2010)。随着使用行为主义理论来解释复杂思维现象的矛盾越来越明显,对行为主义的批判也接踵而至,如语言学家乔姆斯基(Chomsky)认为外部刺激对语言学习是有限的,提倡语言能力的先天性学说对行为主义的后果强化效应逐渐“习惯”从而获得语言行为(魏屹东等,2017)。在人工智能及计算领域,西蒙(Simon)和马文·明斯基(Marvin Minsky)等人利用计算机作为认知模型,构建了关于问题解决行为的信息加工理论。研究者们开始探索学习的新范式。至此,由心理学、计算机科学、语言学、哲学、神经科学组成学科大联合的认知科学将思维、表征、反思、推理、意象等纳入到学习领域,这一领域对学习理解的研究发现,知识组织是人类认知的核心,学习被视为知识获取,揭示了隐藏在人类智慧活动背后知识的重要性。但是,布朗(Brown)、温格(Wenger)、莱芙(Lave)、柯林斯(Collins)、米德(Mead)等一大批社会学家和人类学家则认为,认知科学对学习研究并没有为教育领域带来很大的帮助,因为它过于注重实验室方法论,将学习者与学习情境相分离,忽视了思考和获知(Knowing),只关注事实与程序等静态知识(R.基思·索耶,2010)。由此,他们从日常生活实践活动中开展学习研究,为我们揭示了人类学习和知识的社会属性和情境化本质,合理解释了认知科学中有关学习理论研究出现停滞的原因,也对“知识能够在头脑中进行表征,并贮存于头脑之中”和“知识的编码与提取受到信息加工指令的影响”等一些学习认知假设进行了批判。在重温维果斯基(Vygotsky)的文化-历史理论、温格与莱芙的情境化认知理论、哈钦斯(Hutchins)的分布式认知理论以及班杜拉(Bandura)的社会互动决定论的同时,学习领域的研究者们意识到对学习的科学化研究应该在更广阔的视野中开展跨学科交叉研究,而不能局限在单一的学科领域之中;需要采用更具包容性的研究方法论从不同视角来理解学习是什么、学习如何发生以及影响因素有哪些的问题。正如学习研究专家索耶(Sawyer)所认为的那样,“学习科学的研究目标,首先是为了更好地理解产生最有效的学习的认知过程和社会化过程,其次是通过运用学习科学知识来重新设计我们的课堂与其他学习环境,从而使学习者更加有效和深入地学习。”(R.基思·索耶,2010)为此,学习科学不断从计算机科学、人类社会学、网络分析学、脑科学等多种学科中吸收新的研究方法,如利用计算机领域的数据挖掘与分析方法,研究学习是如何在不同情境之中发生的;利用心理学领域的微观发生法,探讨学习活动事件的变异性、稳定性以及学习变化轨迹与速度;利用设计科学领域的思想形成一种基于设计的研究(DBR)方法,研究特定环境中的学习过程,并对学习环境系统地做出改变。学习科学化研究方法的不断丰富让我们能够进一步对学习现象进行系统地描述,揭示我们所忽视的某种联系或规律,同时也能够让我们通过操作或改变学习的某个变量,观察这种操作或改变对另一个变量的影响,进而揭示学习变量之间的因果关系。

近些年,有关学习的研究取得了长足发展。无论在政策范畴还是在教育范畴,“学习”一词都在逐渐成为各国教育关注的中心。显然,学习的“质”与“量”也就成为了各国教育关注的核心。这也让人们意识到传统教育方法的不足,尤其当教育改革始终无法达到教育目标时,不免使人们将更多注意力转向了对学习本身的思考,不断探索新的方法与思路去研究影響学习与教学的一些深层因素,以揭开学习的“潘多拉魔盒”。因此,无论是当今世界的教育改革,还是科学研究,甚至是各国政府部门制定的教育政策,都将学习这一主题推向了教育舞台的中心。

二、学习的基本认识

1.生物学视角下的学习

从心智、脑与教育的视角出发,以教育神经科学的发展为契机,探讨大脑活动与行为和学习的联系,是学习研究的重要视角之一。它包括语言素养、数学技能、阅读能力等研究领域。众多研究表明,人类信息加工(学习)依赖于大脑中相互联结的神经网络。(1)参与学习的脑神经网络可以分为识别网络、策略性网络和情感性网络三种。其中,识别网络包括感觉区(如视觉皮层),接收来自环境的信息并将其转换成知识;策略性网络包括前额叶皮层,用于规划和协调以目标为导向的行动;情感性网络涵盖边缘系统(如杏仁核),涉及学习的情感维度(如兴趣、动机和压力等)。如阅读莎士比亚的一首十四行诗,所有这些网络共同工作来指导学习过程,其中识别网络主要是识别字母、词和莎士比亚语调;策略性网络重点关注理解文本的目标和监测进展;情感性网络负责继续阅读的动机。(2)大脑中的情绪和认知是紧密联系且不可分割的,共同引导与调节学习的过程。尤其是情绪对学习的影响可以通过它与各种认知过程(如记忆、决策、注意和执行控制)的相互作用来实现(Hinton et al.,2008)。(3)经验与环境对大脑发展有着一定的影响。研究表明,大脑皮质的总体结构因接触学习机会和在社会情境中的学习而改变(约翰·D·布兰思福特等,2013)。这也表明,在文化背景下大脑通过社会交互进行学习不仅能提升学习的积极性,也能增加学习的社会归属感。

2.认知视角下的学习

20世纪50年代末美国心理学界发生了一场声势浩大的“认知革命”,直接导致了行为主义向认知心理学的转变。人不再被视为外界刺激的反应集合,而是信息处理的主体,即拥有产生、操作和处理抽象符号的能力。原因是研究者不满足于研究可观察的外部行为,而更重视分析与理解内部的思维过程,以及人类行为背后的知识结构,而行为主义却难以对复杂思维现象做出合理解释(Gardner,1985)。因此,这一视角主要建立在“获取知识是学习的核心”这一假设基础之上。从 “原子观”到“格式塔”观点的转变过程中,知识组织、操作与处理被视为认知的核心,学习也被认为是知识的获取,即认为学习者在学习环境中获取新的信息,将信息有组织地存储在长时记忆中(执行认知),并在不同的环境中应用这些信息。显然,认知视角下的学习研究目标在于揭示知识获取与存储的机制。这些机制大多数可以被理解为信息的转化与处理,类似于计算机如何使算法转化为数据。由此,信息处理论一直被认为是学习的认知研究核心。但是信息处理模式的一个重要缺陷是遗漏了兴趣、动机、情感等“非智力因素”的巨大影响。例如,当人的情绪失控时,就很难将注意力集中到所做的事情上,学习亦是如此。

3.社会文化视角下的学习

20世纪末,人们对认知与信息处理观点的批判越来越多,其认为学习、思考、问题解决等认知活动绝不是发生在封闭的大脑之中,知识也不是自给自足且独立于外在的学习环境的。认知心理学家在20世纪70-80年代就意识到学习者是通过与情境互动以及重构他们个人思维结构的知识与技能的主动建构者。这一意识在很大程度上受到维果茨基、米德、杜威(Dewey)等一批学者的影响,正如杜威所言,“思考,不完全在大脑皮质之中进行,也不仅仅借助大脑皮质和发声器官就能持续进行;人的手和脚,能够操作各种各样的仪器和设备,如同大脑中的变化一样,也是思考的一个组成部分。”(Dewey,2007)因此,学习与认知被认为是学习者与学习环境之间互动的结果,知识需要在学习环境中才能被理解与实践。在这一范式下,学习、认知与知识都是情境与文化的一部分,同時也产生了新的学习隐喻,即“学习即参与”“学习是一种社会协商的过程”。这也与美国哲学家古德曼(A. I. Goldman)的观点一致,即“与传统知识获取的个体化路径相比,通向知识的社会化路径更为重要”(Goldman,1999)。知识的积累与传承不能将其限制在孤独的个体上,而应关注特定的社会群体或环境,充分考虑学习共同体或具有合作性质的实体。

三、学习的目标及特征

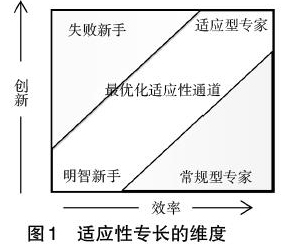

目前,学习科学和学习心理等领域中的学者都一致认为,不同学科的学习与教学的基本目标是让学习者获得一种“适应性专长”或“适应性能力”(Adaptive Expertise),即将有意义条件下习得的知识与技能灵活并创造性地应用到不同情境的能力,同时学习者也将保持对核心能力的扩充,专业知识广度和深度的拓展,以此来满足自身需求和兴趣的增长。适应性专长的两个重要维度是创新与效率(R.基思·索耶,2010)。

由图1可知,发展适应性能力的学习者将不断地探索新的领域,视自己为一个明智的“新手”,为解决复杂问题所需的高层次认知活动而不断努力学习。与适应性专长相对应的是“常规性专长”(Routine Expertise),即通过发展核心能力(如分析、比较、协作等),从而高效地将所学知识与能力应用于不同的生活情境之中。因此,适应性专长之所以超越了常规性专长,那是因为它“涉及发展核心竞争力的意愿和能力,并会不断地扩大专业知识的广度与深度”(Bransford et al.,2006)。

当前对学习的理解旨在促进21世纪核心技能的发展或引导学习者获得适应性能力。因此,学者们一致认为有效学习应具备以下几个基本特征:建构性(Constructive)、调节性(Self-Regulated)、情境性(Situated)和协作性(Collaborative),简称CSSC特征(见图2)(OECD,2010)。

建构性强调学习者与环境的互动,表征了获取知识与技能过程中所付出的努力和贡献。建构性学习使学习者达到深层的观念性理解,促进学习者认知与元认知能力得以发展。

调节性是指学习者对学习过程各个环节都能进行自我调节,包括设置目标、选择学习策略、使用学习工具、营造学习氛围等,其目的是让学习者在有权选择学习的同时也能够管理好学习活动,形成良好的自律行为。

情境性是指学习者参与和探究学习的社会场所,所学知识分布在他人、物质系统和符号工具之中。只有当学习活动与社会环境、文化发生互动时才能实现对所学知识的真正理解。

协作性是指学习小组为达成学习目标而采取的一种策略,其形式有竞争、辩论、问题解决、设计和角色扮演等,体现了群体分享与意义共构的重要性。这一特性与社会性情境理论紧密相联。

除上述典型特征外,还有两种特征不能忽视:一是累积性,指由学习者在先前已知基础上建构新的知识与技能,累积性的重要性表现在能将正式学习与非正式学习相关联的价值凸显出来。二是差异性,指由学习者自身的特点而引起不同的学习过程与结果。因此,如何进行适应性教育以发挥个人专长,使差异成为一种教育资源,这意味着在学习活动开展之前需要考虑活动如何创新的问题。因为新颖的活动不仅能促进学习者的有效学习,同时也能让学习者自主构建认知模型,培养其思维与专长能力。

四、影响学习的关键因素

1.内源性影响因素:动机与情感

动机与情感对于学习来说是必不可少的,原因在于它们共同保障学生以一种富有意义的方式来获得知识与技能。如果学习活动有趣且让学习者感兴趣,那么他们必然会积极参与其中,并有信心完成各项学习任务。显然,动机与情感是学习过程中自我管理的策略之一,为投入学习过程提供了能量。

众所周知,动机是某一领域中有关自我的认知,涉及到学习者具有的领域知识与观点,既包括学习者动机系统如何在不同学习活动中发挥作用,也包括不同学习实践中对动机的影响,包括自我效能感、目标取向、结果期望、价值判断、信念归因等。动机的重要性在于它决定了学习者所做的选择、付出的努力以及面对困难所坚持的时间。情感是指学习是否满足学习者的需要而产生的一种内在态度体验。弗里达(Frijda)认为情感能够增加学习的唤醒程度,同时也会提醒学习者做好准备并及时回应(Frijda,1986)。对于教师来说,情感具有诊断性价值,它能帮助教师关注学习者潜在的认知、投入和关注。显然,无论是动机还是情感,教师只要认识到学习者的动机信念,关注他们的情感,就会对学习过程设计提供有价值的信息,这些信息在教学、实践和评价中会触发学习者的特定情感与动机,转而影响正在发生的学习的质量。

为了有效地激发学习动机与情感,莫妮克·博卡尔特(Monique Boekaerts)提出7条关键原则(OECD,2010)。(1)能力原则:当学习者有能力完成学习任务时,他们的学习动机会更强烈。(2)成就原则:当学习者能感知到特定行为与成就之间的稳定关联时,他们会更加积极地参与到学习活动中。(3)目标原则:当学习者重视学习科目并有一个明确的学习目标时,他们会更加努力去实现这一目标。(4)调节原则:当学习者在学习活动中能有效调节学习情绪时,他们的学习兴趣将增加;反之,将转移学习注意力。(5)掌控原则:当学习者能有效掌控影响其情感的强度、持续时间及表达时,他们会为学习释放认知资源。(6)解难原则:当学习者善于管理学习资源,并有效处理学习困难时,他们会更加持久地进行学习。(7)环境原则:当学习者感觉到周边环境有利于学习时,他们会积极共建学习活动,并使用动机调节策略。

2.外源性影响因素:家庭环境

家庭是学习者早期阶段获取基础认知与社交能力的首要社会系统,亦是他们入学之前形成动机、准备应对未来挑战的第一场所。马奇达(Machida)等认为通过家庭交往,其家庭成员(主要是子女)将会学习交流技能,培养兴趣与习惯,锻炼意志与激发信心等,尤其在树立学习目标、启蒙职业抱负以及评估学习表现方面,家庭影响的重要性被认为超过了学校的影响(Machida et al.,2002)。

若要了解家庭因素如何影响学习者的学习成长过程,需要重点考虑家庭的遗传因素和环境因素。众多研究表明,遗传因素和环境因素将共同影响学习者的认知与社交能力发展;同时,这两者的关系链也将受到人类自身及其社会背景的不固定性与易渗透性的影响(Uher,2008)。在家庭环境中,有两种关键因素将会直接影响学习过程,一是状况因素,二是方法因素。

在状况因素中,家庭社会经济地位和家庭结构成为首要的影响因素。家庭社会经济地位(Socio-Economic Status,SES)通常由父母的受教育程度、收入、职业、家庭成员结构与社会关系所体现。佩恩(Perie)等在一项《国家教育进展评估报告》中指出,家庭的经济地位與学习的影响密不可分,父母受过高等教育的家庭中,其子女的学习成绩相对较好(Perie et al.,2005)。在SES构成部分中,父母受教育程度对其子女有着最深远的影响。因此,受教育程度与父母职业、工作态度对子女的未来职业取向有着直接关联,而且父母的教育期望对子女成就也会产生持续性影响。另外,家庭结构也扮演着重要角色,涉及家庭人数、人际关系、等级观念等。多项研究显示,双亲家庭结构对子女的学习与成长有着积极正向的影响(Weinraub et al.,2002)。

在方法因素中,家庭互动方式、教育方式以及父母理解模式成为关注的重点。互动方式体现在父母与子女之间的情感交流与言语对话之中,这对其子女未来的情绪自控能力、心态健康以及认知发展都将产生重要影响。教育方式将成为这些方法因素中的关键,家庭教育一般可归为专制型教育、自由型教育、民主型教育三类(OECD,2010)。在三种家庭教育方式中,民主型教育更有利于子女的健康成长,对认知能力、交际能力和心态健康起着积极作用,同时有利于培养子女在面临学习困境和战胜挑战时的信心和自我效能感,并认识到坚持与勤奋在学习中的重要性。理解模式是指父母与子女对彼此行为、决策能力和处世方式的理解,这一理解过程通过家庭规范和价值观影响子女行为和参与活动的方式,更多的表现为帮助子女建立其自己的兴趣、爱好、习惯和未来职业规划。

五、学习的三种典型形态

1.合作学习(Collaboration Learning):一种知识共构的方式

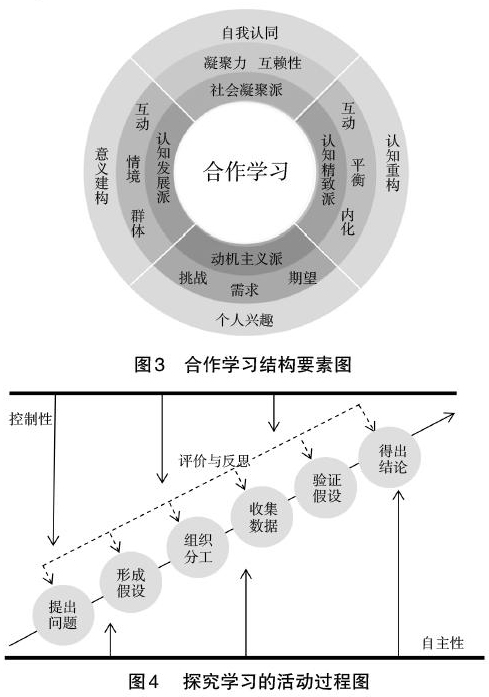

与传统学习方式相比,合作学习有两种典型的类别,一是结构化团队学习形式(Structured Team Learning,STL),二是非正式小組学习形式(Informal Group Learning Methods,IGLM)(黄政杰等,1996)。其中,STL形式强调以团队成员的学习进度对团队进行奖励,并且采用个人问责制,团队成功与否更多地依赖于每个成员的学习质量,而不是小组的作品。STL的具体学习方式有:学生团队学习法、 学生团队成就分配法、团队游戏竞赛法、小组辅助个人法、合作式读写整合模式、同伴辅助学习策略等。IGLM则更关注学习中的社会动力、项目质量以及小组讨论,而不是对规定教学内容的掌握(靳玉乐,2005)。其具体的学习方式有:拼图法、共同学习法、小组调查法等。合作学习的顺利开展有两个重要的驱动要素:群体目标和个体责任。而典型的影响因素有动机、凝聚力、互动、认知重构;这些因素来自于不同研究者在合作学习研究过程中所采用的不同理论学派(见图3),分别是动机主义派(Motivationalist)、社会凝聚力派(Social Cohesion)、认知发展派(Cognitive Developmental)、认知精致化派(Cognitive Elaboration)(Slavin,2009)。

因此,合作学习为教育问题的解决提供了一种切实可行的学习实践方案,通过营造社会性、互动性学习环境,帮助学习者在掌握传统技能和共构知识的同时,也发展了他们适应经济和社会所需的创新和交往技能。

2.探究学习(Inquiry Learning):一种解放课堂话语霸权的实践

大量研究组织与机构都认为,探究、应用、创作和问题解决的学习将支持学习者的21世纪技能之需(OECD,2010)。为了发展学习者的参与能力、协作能力、资源管理能力、创作能力、批判性思考能力,需要学习者真正参与到科学活动实践之中,更深入地理解并自主完成复杂的科学活动任务,追寻在问题解决过程中存在的知识价值与学习意义。这就要求在探究学习中,所探究的问题要具有生成性,过程要具有自主性,内容要具有开放性,结果要具有多元性。

探究学习的基本过程包括提出问题、形成假设、组织分工、收集数据、验证假设、得出结论、评价与反思等环节(见图4)(美国国家研究理事会科学、数学及技术教育中心,2004)。

在探究学习过程中,有两个重要变量制约着活动的开展,一是自主性,二是控制性。强调自主性是要求把问题权交给学习者,培养其问题意识,让他们能够独立地进行知识探究与建构。但是独立并不是孤立,探究学习还需要教师给予一定的指导和监督,让学习者围绕探究学习目标与任务不断深入下去,显然这种控制性并不是替代与强制,而是激起学习者的认知冲突,使他们对问题理解得更加深入,学习活动开展得更为顺利。因此,在探究学习活动中知识的自主建构与他人的控制性并不是一个矛盾的两极,而是学习活动的连续统一体。换言之,在一个具体的活动中,常常兼有接受学习成分,也有探究学习成分,而不是非此即彼的关系。

显然,探究成为学习者逐渐认识自然科学的核心方式,学习者通过“做科学”来“学科学”,在“做”的过程中把理论知识与观察、推理、思维的技能结合起来,以获得新的发现与知识,领悟科学的思想观念以及科学家们研究自然界所用的方法(国家研究理事会,1999)。同时,这种“做”的方式不仅让学习者对原有的权威观点、视角、主张等进行重新检验、质疑与批判,更是培养了他们自主鉴别、分析与建构的思维方式。而且这种方式也把知识建构和自主学习的权利赋予了学习者,让他们在学习过程中能够与客观世界进行对话、与他人进行对话,甚至与自我进行对话,将课堂学习从“灌输式”走向开放、平等的探究学习模式。

3.服务学习(Service-Learning):一种培养良好公民的方法

服务学习是一种经验教育方式,以周边社区为基础,聚焦社区问题。学习者投入强调社区需求的活动中,在完成服务任务的同时,也能有计划地创造机会促进自身的发展。开展服务学习的前提条件是给学习者提供真实性、情境化的学习体验。社区作为一种学习资源将会增强学习者对传统课程(如科学、数学、语言、艺术等)理论知识价值的理解,并使其深入社会活动中运用理论知识针对社区问题设计相应的对策。作为服务学习活动的参与者,既要以志愿者身份投入到社区服务之中,也要以实习生身份进行专业领域的学习。这种教育方式在提高学习者学习能力、帮助学习者获得知识的同时,也能使学习者成为一名好公民。显然,一种理想的服务学习方案或计划需要具备合作性、互惠性、差异性、可学性、真实性等关键特性(见图5)(徐明等,2009)。

随着学习理论的不断发展,服务学习类型也存在四种不同的形式,分别是:(1)service-LEARNING,强调学习目标超过服务结果;在学校课程安排中的实习类似此形式,即强调学习技能应用和学习目标的达成,而并不重视服务对象的需求和感受。(2)SERVICE-learning,强调服务结果优于学习目标;传统的社区服务类似于这一形式,即强调做好服务工作,而不注重反思服务带来的学习意义。(3)service learning,表明学习目标与服务没有关联;传统的劳动教育类似于此形式,即服务与学习不是重点且缺少联结。(4)SERVICE-LEARNING,表明学习目标与服务目标同等重要;突显了一种经验教育方式,注重服务目标与学习目标的双重达成(Sigmon,1996)。这也是OECD学者们所倾向推广的一种形式。因此,这里提出一个三阶段式(准备期、行动期与评价期)的服务学习(SERVICE-LEARNING)实践活动模式(见图6)(Geletam & Gilliam,2003)。

六、学习研究的未来展望

1.具身性:创设情境化的学习环境的新向标

任何学习都发生在特定的情境之中,脱离了情境的学习是毫无意义的,所获得的知识也是无应用价值的。只有将学习镶嵌在特定的情境之中,学习者才能与周边的活动对象(他人、工具等)进行互动,此時学习才被赋予意义。显然,情境化学习环境的创设离不开学习者本身,而学习活动取决于身体本身和个体在社会文化和环境中获得的经验。正如英国认知科学家克拉克所言,“计算表征主义不能弥补心智与世界的鸿沟,人类认知的实现过程离不开身体、技术、工具和环境等必要因素。”(魏屹东等,2017)克拉克的观点突显了身体与情境在认知活动中的基础性作用。另外,具身认知主义研究主张把认知置于大脑中,把大脑置于身体中,把身体融入环境中,通过身体主体的体验来理解人类认知(学习)活动,身体-大脑与世界环境构成了认知活动(学习)的动力耦合系统(叶浩生,2015)。因此,具身性成为未来学习环境创设的一项重要因素。这种特性在相关研究文献中也逐渐显现,如西格尔(Segal)等人设计了手势界面(环境)与数学概念的数字表征之间的兼容性行为(Segal et al.,2010);佩伯特(Papert)在利用感觉、运动美学和增强性技术构建的多模感知环境中,借助Logo程序语言学习几何知识(Papert,1980)。因此,未来学习环境的构建应充分考虑身体多模感知的沉浸性、相称姿态(如手势)的一致性以及身体运动的协调性等身体行为的设计与体验,尤其在以信息技术、网络技术和虚拟技术构筑的具身性学习环境中,将知识嵌入到问题情境之中,并直接表征到相关问题的空间和时间里,这样学习者才能够自然、无意识地用技术去学习(Learning with IT),而不是从技术中学习(Learning from IT),从而将当下的学习注意力更多地集中在学习内容与问题解决上,并增强学习者的沉浸感与临场感(王美倩等,2015)。同时,身体可以展现出完整的知觉经验,而学习活动通过想象具身性得以维持,从而也保证了所建构知识的迁移性。

2.脑与教育神经科学:创新学习研究的新科学

近年来,脑科学与教育神经科学研究的丰硕成果受到教育与学习研究者的关注。学习科学研究者不仅致力于用脑与神经科学的成果来解释学习方面的问题,如工作记忆和阅读的关系、人脑表征抽象词语组织维度研究等(David A. Sousa,2013);而且还应用其成果研究了一些具有争议性的教育与学习方面的问题,如人的学习是条件反射,还是记忆痕迹细胞的作用?脑功能的可塑性能否诊断与补救学习困难者(约翰·D·布兰思福特等,2013)?因此,随着脑与教育神经科学研究技术的不断发展,我们一方面通过整合神经科学、认知心理科学、脑科学、教育科学等多学科研究成果来揭示人脑学习的内部机制,为研究学习心理机制、学习决策、学习风格等提供了基础性证据;另一方面也揭示了学习经验如何成功塑造大脑的物理结构以及认知和情绪如何协同工作,从而为大脑形成适应性行为创造了条件。从相关的研究成果来看,脑与神经科学研究已经成为当前学习科学研究中最前沿、最活跃的领域之一,世界各国不同领域的研究者都对此产生了浓厚的兴趣。如美国的“脑的十年”计划 (Decade of the Brain,1990-2000)、1996年日本的“脑科学时代:脑科学研究推进计划”以及2016年中国启动的“脑科学与类脑科学研究”和“中国脑计划”。另外,OECD教育研究与创新中心(CERI)开启的“学习科学与脑”研究项目,召集了26个国家的研究者共同从事教育神经科学研究,不仅考察了遗传学和经验如何相互作用从而引导脑与神经的发展,而且也强调了脑科学研究者与学习科学研究者只有相互对话与交流才能够对学习问题开展深层次研究(经济合作与发展组织,2010)。与此同时,世界各国也纷纷建立起跨学科交叉脑与神经科学专业研究平台,如英国剑桥大学的“教育神经科学中心”、 美国威斯康星麦迪逊大学的“教育神经科学中心”,还有我国中央教科所建立的“教育神经科学实验室”、北京师范大学的 “认知神经科学与学习国家重点实验室”等。同时,脑与教育神经科学研究方法和技术,如功能磁共振成像(fMRI)、正电子断层扫描成像(PET)、事件相关电位(ERP)等,也为学习研究提供了新的基础性方法。

因此,脑与教育神经科学和学习研究的联合,不仅让脑与教育神经科学关于学习的研究成果为教育中的学习研究开辟了新的方向,也将不断更新对学习过程及其本质的理解,同时还将为教育改革提供科学依据,促进教育发展。同样教育研究成果也有助于脑与教育神经科学关注教育理论与实践的问题,扩展脑与教育神经科学研究的广度,让实验室研究成果走向社会和课堂教学(周加仙,2010)。

3.学习分析:重构学习活动的关键技术

随着网络技术不断应用到教育领域之中,尤其是大数据的兴起驱动学习分析工具功能、教育数据应用平台、教育数据挖掘技术等不断提升,以社会网络分析、语义分析、话语内容分析、统计分析等为代表的多种分析技术被广泛运用到复杂的教育数据挖掘、预测、跟踪、推断等一系列分析过程中。学习分析应运而生。

尽管学习分析还没有一个统一的描述,但从众多的学习分析研究主题中可以看出(Siemens,2010;Wise et al.,2015;Brooks et al.,2016),学习分析主要从实证与行为的角度出发,目的是研究、理解、描述、解释与预测学习现象,尤其是发生在基于计算机信息系统与课程管理系统所构建的媒体化情境下的教育活动现象,进而增强学与教活动的环境体验感,提升学习者的成就感与满足感。有学者综合相关学习分析研究成果,提出了一个开放型学习分析生态系统模型,包括数据与环境、利益相关者、分析方法、数据分析对象、分析引擎、分析单元等关键要素(见图7),并认为基于大数据的学习分析的目的是为了在个性化学习历程中持续地改进学习效果和效率,同时也为了更好地理解如何基于数据来重设学习活动的问题,并以此改进学习体验,增进网络学习质量以及应对复杂化学习环境带来的不适应性与不确定性等问题(Chatti et al.,2017)。

显然,只要学习者接触到数字化学习设备,他们的学习行为“痕迹”数据就能够被轻松捕获,或者被“记录”下来形成过程性数据集,然后运用不同分析方法来提取有价值的信息,在保证不同学习者获得最好学习体验状态的过程中实现学习行为优化与学习活动重构。如采用预测方法(分类预测、回归预测、潜在知识估值预测)可以推测是否有学生中途辍学,甚至有退学行为倾向。另外,有研究表明,美国高中课堂中6%的代数课程学习都采用了智能导师系统(Intelligent Tutor System)来辅助学习,而这一系统的基础和支撑就是采用潜在知识估值预测算法(Sawyer,2014)。除此之外,这些方法还有结构挖掘方法(聚类分析、要素分析、社会网络分析以及领域结构挖掘)、关系挖掘方法(关联规则挖掘、相关性挖掘、序列模式挖掘以及因果数据挖掘)、领域模型方法等。因此,学习分析技术通过对不同学习者的实际需要和能力差异的数据进行挖掘与分析,能为学习者提供自适应学习方式,满足学习者的个性化学习要求。

4.虚拟现实:推进知识型学习走向体验型学习的新一代计算平台

虚拟现实技术作为下一代计算平台,如同互联网技术一样,掀起了新一轮的全球化研究与应用热潮。它不仅代表了信息化发展的新方向,重新定义了信息与知识的生产、传播与呈现方式,而且通过与大数据、人工智能、物聯网紧密结合,更是改变了人们对信息与知识的感知、理解、体验和应用。虚拟现实结合不同的学科技术构建了一种超出符号化形态的临场化学习情境,即虚拟化学习环境,这种三维立体动态的学习情境与传统的课堂学习情境、远程学习情境、网络学习情境相比,让学习者不再是借助符号来感受学习中的抽象概念、机制、隐喻等知识,而是直接将自己置身于一个与现实世界感官相同的三维虚拟学习情境之中进行学习,使学习者能够获得深刻的学习体验。因此,这种情境具有沉浸性、互动性、想象性、无边性、多感知性和排他性等特征(张以哲,2017)。

未来学习的趋势将更加注重学习过程中的体验状态。美国教育家库伯(David A. Kolb)认为学习是一种建基于缜密设计的体验活动中的社会化过程,不是传统所认为的“学习即知识传递的过程”,在这一过程中学习者将经历具体体验感知、反思观察行动、抽象概括思考与主动应用实践的“学习活动圈”(D·A·库伯,2008)。莫克兰斯基(Makransky)等人在培养学生DNA分析能力的一项研究中,利用虚拟现实构建了学习情境(以调查犯罪现场为情境),让学生独立收集现场血液样本并在虚拟生化实验室进行DNA比对分析,以此来识别凶手。结果表明,沉浸式VR 设备可以为学习者提供更为真实的学习体验,因为学习经历的存在感会产生强烈的情感影响,使学习者在学习过程中以积极的态度与环境互动,同时沉浸式VR使学习者在学习过程中具有更强的控制感和自主性(Makransky et al.,2018)。这种DNA比对分析本来需要极具空间想象能力的知识与极强的实验操作技能,但通过VR具象化表达,降低了学习和掌握知识的难度,使学习者能够以真实的体验去学习。

纵观20世纪以来的历次科技突破,从电话、广播到电视,再到电脑、互联网、智能手机,无一不是改变学习的互动形态,改变信息传播的方式,并形成了不同的学习方式。如图8所示,广播和电视使学习跨越了时空与距离限制,从而形成了远程教育模式;手机和电脑让我们随时可以获得信息,让学习无处不在,从而形成了泛在教育模式。作为下一个可能带来革命性变革的计算平台——虚拟现实,将会重构学习时空,使学习者根据自身不同的学习兴趣与爱好选择不同的时空维度,在不同学习时空的体验与互动过程中形成新的学习经验,并以知识的形态有效地沉淀下来。从这一意义上讲,体验学习不仅仅是一种学习的过程,也是学习的结果。

5.学校教育系统:学习范式变革的关键性境脉

在过去几十年中,学习科学与教学科学一直都致力于学校学习的创新与改革,却遭遇了来自学校组织、政府机构和社会政治环境的重重阻碍,如教育组织没有建立将新知识与实践融合的机制与措施;对学校活动的组织、课堂活动“最佳实践”的有效整合也缺乏必要、系统的管理与规范(OECD,2010)。学习研究者与教育工作者们在这些遭遇中越来越认识到“境脉”(涉及到组织、机构、环境和学习特定目标干预的总体感知)的重要性。因此,学习范式变革的“落地”需要学校教育系统这一关键性境脉的变革。

为了适应不断变化的教育政策对课堂教学和学习者学习的重视,需要高度重视学校组织规范设计与管理,以谋求政府调控与课堂学与教相契合。OECD教育专家雷斯尼克和斯皮兰(Resnick & Spillane)提出,“核心常规”作为一种组织规范与管理的模式,旨在将学习管理职能与课堂实践联系起来,逆转课堂实践与政策规范松散耦合的状态,同时也为教师理解和接受新的教学方法提供了一系列结构化机会(OECD,2010)。这种核心常规的实施方式并不是要颠覆现有的实践,而是要拓展、重组学校组织日常的低效常规。基于这一“核心常规”思想,美国匹兹堡大学学习研究与发展中心设计了两种具体的核心常规:一是学习走访常规(Learning Walk Routine),目的是在学校中建立以教学为核心的领导力团队;二是教学法与教育内容常规(Pedagogics and Content Routine),旨在实施以创新教学为目标的教师专业发展,以直接改善学与教。

除此之外,技术在教育领域的运用为未来教育发展和学校变革提供了新契机,从现今的教育观、知识观、学习观、价值观到学校形态,无不体现着变革的气息,将进一步推动1∶1数字化学习向纵深发展,其发展趋势将由1∶1的关系形态演变成多对一的关系;由学习资源保障演变成学习资源服务;由传统媒体到数字媒体,再到交互媒体、虚拟媒体;由课堂学习到电子化学习,再到移动学习,最终迈向虚实结合的泛在学习。如慕课的出现改变了传统课堂教学模式,让大规模学习者进行在线学习成为可能;翻转课堂的出现在颠倒课堂时序的同时也颠覆了教学形态。这一系列的变化最终将建立起以人为中心的学习模式,而这种变化不再是局部性的,而是信息时代呼唤整体性的学校教育系统变革。

參考文献:

[1][美]D·A·库伯(2008). 体验学习:让体验成为学习与发展的源泉[M]. 王灿明,朱水萍等. 上海:华东师范大学出版社.

[2][美]David A. Sousa (2013). 心智、脑与教育:教育神经科学对课堂教学的启示[M]. 周加仙等.上海:华东师范大学出版社.

[3][美]R.基思·索耶(2010). 剑桥学习科学手册[M]. 徐晓东等. 北京:教育科学出版社.

[4][美]国家研究理事会(1999). 美国国家科学教育标准[M]. 严守戢. 北京:科学献出版社.

[5][美]库尔特·考夫卡(2010). 格式塔心理学原理(第1版)[M]. 李维. 北京:北京大学出版社.

[6][美]美国国家研究理事会科学、数学及技术教育中心(2004). 科学探究与国家科学教育标准——教与学的指南[M]. 罗星凯. 北京:科学普及出版社.

[7][美]约翰·D·布兰思福特等(2013).人是如何学习的——大脑、心理、经验及学校[M]. 程可拉,孙亚玲,王旭卿. 上海:华东师范大学出版社.

[8]黄政杰,林佩璇(1996). 合作学习[M]. 台湾:五南出版社.

[9]靳玉乐(2005). 合作学习[M]. 成都:四川教育出版社.

[10]经济合作与发展组织(2010). 理解脑:新的学习科学的诞生[M]. 周加仙. 北京:教育科学出版社.

[11]王美倩,郑旭东(2015).具身认知与学习环境:教育技术学视野的理论考察[J].开放教育研究,(2):53-60.

[12]魏屹东等(2017). 认知、模型与表征——一种基于认知哲学的探讨[M]. 北京:科学出版社.

[13]徐明等(2009). 从服务中学习[M]. 台湾:洪业文化事业有限公司出版社.

[14]叶浩生(2015). 身体与学习:具身认知及其对传统教育观的挑战[J]. 教育研究, (4):104-115.

[15]张以哲(2017). 沉浸感:不可错过的虚拟现实革命[M]. 北京:中国工信出版社集团.

[16]周加仙(2010). 教育神经科学:架起脑科学与教育政策和实践的桥梁——经济合作与发展组织Bruno della Chiesa访谈[J]. 全球教育展望,(4):3-6.

[17]Bransford, J., Vye, N., & Stevens, R. et al. (2006). Learning Theories and Education: Toward a Decade of Synergy[M]// Alexander, P. A., & Winne, P. H. (eds.)(2006). Handbook of Educational Psychology (Second Edition). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

[18]Brooks, D. C., & Thayer, T. L. B.(2016). Institutional Analytics in Higher Education[EB/OL]. [2019-01-03]. https://library.educause.edu/*/media/files/library/2016/2/ers1504ia.pdf.

[19]Chatti, M. A., Muslim, A., & Schroeder, U. (2017). Toward an Open Learning Analytics Ecosystem[M]// Daniel, B. K. (2017). Big Data and Learning Analytics in Higher Education. Springer International Publishing.

[20]Dewey, J. (2007). Essays in Experimental Logic[M]. edited by Hester, D. M., & Talisse, R. B.. Carbondale: Southern Illinois University Press.

[21]Frijda, N. H. (1986). The Emotions[M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

[22]Gardner, H. (1985). The Minds New Science[M]. New York: Basic Books.

[23]Geletam, N. E., & Gilliam, J. (2003). An Introduction to Service-Learning[M]// Teacher Education Consortium in Service-Learning (Eds.)(2003). Learning to Serve, Serving to Learning: A View from Higher Education. Maryland Salisbury University.

[24]Goldman, A. I. (1999). Knowledge in a Social World[M]. Oxford: Clarendon Press.

[25]Hinton, C., Miyamoto, K., & Della-Chiesa, B. (2008). Brain Research, Learning and Emotions: Implications for Education Research, Policy, and Practice[J]. European Journal of Education, 43(1): 87-103.

[26]Machida, S., Taylor, A. R., & Kim, J. (2002). The Role of Maternal Beliefs in Predicting Home Learning Activities in Head Start Families[J]. Family Relations,51(2):176-184.

[27]Makransky, G., & Lilleholt, L. (2018). A Structural Equation Modeling Investigation of the Emotional Value of Immersive Virtual Reality in Education[J]. Educational Technology Research and Development, 66(5):1144-1164.

[28]OECD(2010). The Nature of Learning[EB/OL].[2018-12-11].http://www.sourceoecd.org/education/9789264086470.

[29]Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas[M]. New York: Basic Book.

[30]Perie, M., Moran, R., & Lutkus, A. D. (2005). NAEP 2004, Trends in Academic Progress: Three Decades of Student Performance in Reading and Mathematics[M]. Washington, DC: National Center for Education Statistics.

[31]Sawyer, R. K. (2014). The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (Second Edition)[M]. Cambridge University Press.

[32]Segal, A., Black, J., & Tversky, B. (2010). Do Gestural Interfaces Promote Thinking? Congruent Gestures Promote Performance in Math[C]// 51st Annual Meeting of Psychonomic Society Conference. St.Louis, Missouri.

[33]Siemens, G. (2010). What Are Learning Analytics?[EB/OL]. [2019-01-03]. http://www.elearnspace.org/blog /2010/08/25/what-are-learning-analytics/.

[34]Sigmon, R. (1996). The Problem of Definition in Service-Learning[M]// Sigmon, R., & Others(Eds.) (1996). The Journey to Service-Learning. Washington, D.C.: Council of Independent Colleges.

[35]Slavin, R. E. (2009). Cooperative Learning[M]// McCulloch, G., & Crook, D.(eds.) (2009). International Encyclopedia of Education. Abington, UK: Routledge.

[36]Uher, R. (2008). Forum: The Case for Gene-Environment Interactions in Psychiatry[J]. Current Opinion in Psychiatry, 21(4):318-321.

[37]Weinraub, M., Horvath, D. L., & Gringlas, M. B. (2002). Single Parenthood[M]// Bornstein, M. H. (ed.)(2002). Handbook of Parenting: Being and Becoming a Parent. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

[38]Wise, A. F., & Shaffer, D. W. (2015). Why Theory Matters More than Ever in the Age of Big Data[J]. Journal of Learning Analytics , 2(2):5-13.

收稿日期 2019-02-11 責任编辑 刘选

Abstract: The exploration of the nature of learning is a new epoch proposition. With the acceleration of the process of knowledge economy society, all countries in the world not only put education in a very important strategic position, but also push learning to the center of the educational stage. Looking at the series of international studies on the nature of learning, it is found that the research on the nature of learning involves the view of learning epistemology from the perspective of biology, cognition and social culture, the goal and characteristics of learning, the endogenous and exogenous factors that affect learning, and multimodal learning such as cooperative learning, inquiry learning and service learning, etc. These study contents reflect a historical evolution from the longitudinal timeline, and show a multi-progress on the axis of transverse events. With the rapid development of science and technology, the study of the nature of learning has also shown some new development trends. For example, the embodiment will become a new target to create a contextual learning environment, the continuous development of brain and educational neuroscience will provide a new scientific orientation for innovative learning research, learning analysis technology will become an important technology to reconstruct learning activities, the penetration of virtual reality in the field of education will turn knowledge-based learning to experience-based learning, and the school education system will still be the key to influencing the change of learning paradigm.

Keywords: Learning Nature; Historical Context; Multi-Progress; Future Prospect