让古诗文教学形神兼备

汤利英

摘 ? 要:古诗文教学可引导学生将绘画与诵读结合起来,以绘画画出古诗文的“形”,以诵读读出古诗文的“神”,最终达到形神兼备的教学效果。其在不同教学阶段的操作方法和作用如下:预习阶段——初步诵读,因文绘图;激趣阶段——由诵激趣,因图扬趣;理解阶段——随诵入文,依图解文;背诵阶段——再诵熟文,依图背文。

关键词:古诗文教学;诵读;绘画;教学方法

教学需要创新,尤其是古诗文教学,因为学生在学习中普遍存在畏难情绪,所以更需要在教学实践中创新教学方式,以激发学生的学习兴趣。笔者在古诗文教学中,引导学生将绘画与诵读结合起来,认真品味古诗文的思想内涵和艺术风格,旨在以绘画画出古诗文的“形”,以诵读读出古诗文的“神”,最终达到形神兼备的教学效果。

一、预习阶段:初步诵读,因文绘图

语言习得的过程告诉我们,感性认识不仅先于理性认识更重于理性认识。诵读,就是要求学生反复熟读课文,逐步加深理解,直至可以背诵。在预习阶段“初步诵读”,先得到感性认识。“书读百遍,其义自见”,古诗文诵读多了,学生自然就能够从文中感悟出某些道理,自然就能够获得心灵上的某种满足。预习阶段诵读古诗文,可以让学生形成基础的语感,使学生逐步积累起比较丰富的感性材料,并逐渐熟悉古诗文的用词以及某些特殊的表达句式。

在预习阶段“因文绘图”,指的是要求学生画出古诗文中所涉及的画面。这有助于打破原有古诗文教学的单一和枯燥,激发学生的学习兴趣。古诗文的魅力在于想象,初中阶段的学生已经有足够的生活经验和阅读经验支撑他们再现意象,构建意境。

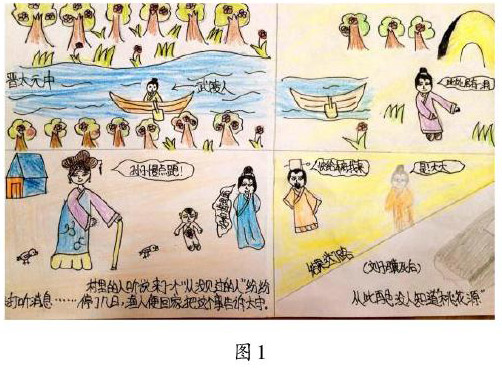

画图的基础是诵读,因为学生只有走进古诗文中,对文本有一定了解后,才能够下笔去构思文中涉及的画面。图1是笔者的学生在《桃花源记》的预习阶段根据课文内容画的四格小漫画。漫画反映出学生在预习时抓住了故事的主要情节,这是他们对文章内容的初步感知。

由读转化为图,由无形转化为有形,这种方法不仅能丰富学生的想象能力,也有助于培养学生的动手和动脑能力。

二、激趣阶段:由诵激趣,因图扬趣

明代教育家王阳明说:“今教童子,必使其趋向鼓舞,心中喜悦,则期进自不能已。”兴趣是学习的重要的内驱力,兴趣是最好的老师,它激发的是学生全部的注意力和创造力,有助于学生走进文本、靠近作者,取得良好的学习效果。

在古诗文教学中,笔者注重实施多种策略充分调动学生的诵读兴趣。如以诵读比赛的形式,调动学生诵读的积极性和展示欲;又如利用“为你诵读”App这一学生喜闻乐见的形式让学生边玩边学,使学生在动口的同时也在动脑,在调动感官积极性的同时也调动思维的活跃度,全身心地投入到学习中,进而把握课文的基本内容,培养古诗文语感,陶冶情操。

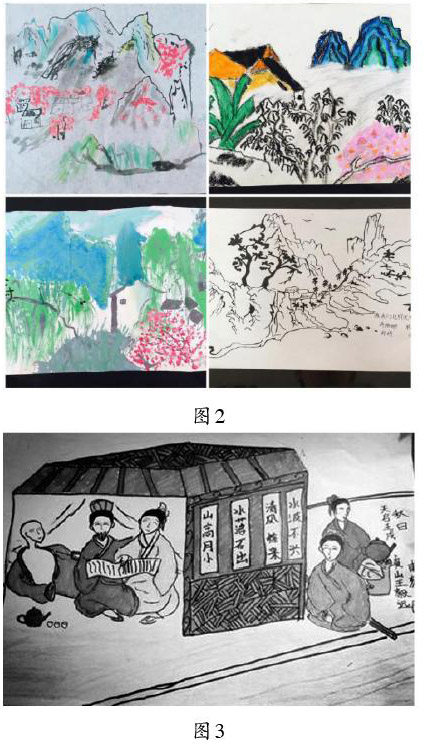

在培养诵读兴趣的同时,笔者还引导学生通过绘画进一步激发兴趣。如在教授统编教材七年级下册第20课《古代诗歌五首》中的《游山西村》时,笔者让学生根据诗句绘画。“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”是一句千古名句,但学生往往对其为何能成为千古名句感到不解。对这句诗的理解,教师往往把教学重点放在“面对困境时要不放弃希望,经过努力,一定会有新的出路,进入新的天地”这一哲理的讲授上,而学生对诗歌所呈现的画面以及这句诗的美,却无从鉴赏。图2是笔者的学生绘制的作品。通过绘画,学生一下子主动而直观地感受出诗歌的意境以及背后的意蕴来,并在成就感的获得中进一步激发了学习的热情和兴趣。

三、理解阶段:随诵入文,依图解文

伴随着诵读基本感知课文后,教学便进入了对课文内容的理解阶段。此时,教师可以借助学生在预习时绘制的图画,从图导文,启发学生想象,并逐步加深对课文内容的领会、理解。以《核舟记》的教学为例,这篇文章的写作以空间位置为顺序,由于空间位置复杂,人物神态各异、动作不一,学生在学习时往往比较吃力,一旦理解不清,就很容易对该篇课文失去学习兴趣,这时,“依图解文”进行教学,效果就会很好。学生可以先分小组绘图(如图3),然后各小组交流并通过查漏补缺进行完善。这样,学生就会在纠错、修改与评赏过程中对文章的人物位置关系和神情了如指掌。

四、背诵阶段:再诵熟文,依图背文

在背诵指导中,教师可引导学生将图画和文本相结合,指着图画用书本上的原句进行对照解说。这其实是将图画还原为文本,有助于学生对古诗文的理解。苏联教育家维果茨基说:“词中思想的表达是按照同样的联想途径从思想里体现的物体向词语表达的反向运动。”依图背文,是一个由图画转化为文本的过程,也就是一个由有形再归于无形的过程。在此过程中,有的学生能够很快地解说出来,因为他们已经把文中的内容熟记于心了。学生根据课文内容绘画的过程,就是使课文的抽象语言变成直观的形象画面的过程。在这一过程中,学生已经加深了对课文的理解,所以背诵时不用花太多的時间就能达到深刻记忆的效果。